波多野義通の母は藤原師綱女で、師綱の母は師忠女である。

これも、どこかで絡んできそうなことである。

中原師元 と 富来氏の先祖永井氏

豊後紀氏の代表者と言うべき富来氏の先祖・永井祐安は、中原師元の養子になっていた!

…ということは、中原師元の養子である中原祐安=清原祐安(実・清原祐隆息)と同一人物である。

清原祐隆の息ということは、あの清原頼業の弟となるのではないだろうか。

建久中、大友能直に従って下向し、富来に住し姓を富来に改めている。初代実貞は紀祐安男で、永井

石見守,富来左衛門尉と称し富来氏系図によると1 紀長雅・秦氏四子」とある。

ということは、初代の実貞=祐安の息である。永井を称していたが、豊後の富来に住んで富来と名乗った。

ここで、中原氏・清原氏・紀氏・永井氏が祐安であり、その人物が富来氏の先祖になっていたわけである。

確か、平田氏にもなっていたように記憶する祐安。

なんて、たくさんの顔を持っている人物であろう。

外記補任には『権少外記の仁平3年から大外記・従五位下の久寿2年』まで記載がある。

大友能直の養父は中原親能であるし、実母は波多野氏の利根局である。そして本姓は近藤氏となっており、wikipediaによると、『近藤氏は、藤原秀郷あるいは藤原利仁の子孫と称する一族。由来は近江国(滋賀県)の藤原氏とされる。』そうなのだ。

ここで、中原氏と大友氏と近藤氏と波多野氏が繋がっているのである。

また、先ほど上記で「紀氏」が出てきたが、webページにあったこの記事が面白かったのでご紹介したい。

https://blogs.yahoo.co.jp/rowmoment_boy/11799136.html

近江国の紀氏といえば、木村氏 (一部省略)

近江国蒲生郡木村(のちの滋賀県蒲生郡蒲生町木村、現在の同県東近江市木村町)が発祥。

12世紀末、『源平盛衰記』巻37で平通盛を討ち取る[注釈 1]木村成綱は紀成高の四代の孫とされ、『姓氏家系大辞典』でも紀姓説をとっている。一方、『佐々木系図』(『続群書類従』所収)で成綱を佐々木経方の後裔[注釈 2]とし、かつ、経方の次男行定の母を紀盛宗の娘としていることから、『近江輿地志略』では、行定の子定道が祖母の姓である紀姓を仮冒して称したのであり、本来は佐々木氏の一族とする。

近江国滋賀郡堅田(現在の滋賀県大津市堅田地区)の人に、弓術出雲派の吉田重綱の弟子で、寿徳派の創始者木村寿徳がいる。元は猪飼氏を称していたとされる。

また、木の国・紀伊の古代大姓「紀」氏に因んだ木村氏もある。

たとえば、近江国蒲生郡木村発祥は、紀朝臣成高の後裔だ。また有力な木村一族に近江源氏佐々木氏の流れがあるが、これも紀氏に関係している。佐々木氏の祖源成頼から六世の末佐々木成俊が、近江国伊香郡木村に因んで木村を称したが、祖母が紀氏の出身であったこともあって、佐々木の姓を木村に改めたとされている。のち、佐々木宗家が京極・六角と分かれたので、木村氏もこの両家に分かれて属した。

豊臣秀頼を守り、真田幸村らと徳川の大軍に対し力戦奮闘した木村重成、また加藤清正の筆頭家老・木村正勝はこの一族の出といわれる。

他流では、下野国都賀郡木村発祥の秀郷流佐野氏系足利一族、摂津国武庫郡本庄村青木の古代氏族物部氏の末裔がある。さらに紀伊の名族鈴木氏流、古代名族日下部氏流、服部氏流などがあり、それらの支流もきわめて多い。

家紋は出自の違いで異なり、近江源氏佐々木氏流は「目結」だ。藤原系足利氏流は左三つ巴、日下部氏流は丸に違い矢、服部氏流は松皮菱などを代表紋としている。

~~~*~~~

実に興味深い「紀氏」と「木村氏」の関係とその周辺。

清原も、一井も櫟も櫟井も市井も関係がありそうなのである。

近江国にての紀氏の荘園は、以下のページに詳しい。http://zan35441.on.coocan.jp/sub11-21.html

九里氏と関係がありそうなところをピックアップした。

近江八幡市

木村氏(安倍氏・佐々木氏流)「佐々木神宮職」を相続したもの

・蒲生郡木村より起こる

・佐々木行定は母姓を冒して木村権守紀道政という

・佐々木宮神主 家紋:四目結または釘貫

・木村源三成網は佐々木庄に住し姻戚上の関係より

佐々木とも云う、源姓を称した

・木村重成葉豊臣秀頼を助け活躍した青年将校、24才で戦死

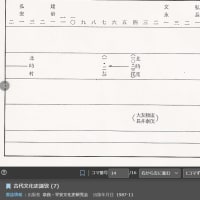

宇多天皇―敦實親王―雅信―扶義―成瀬―義経―┐

│

┌───────────────────────┘

│ 紀盛宗下野守の娘(紀朝臣成高の後裔)

│ ‖ ※1 ┌成経

│ ‖―木村行定─┌定遠→成俊→資経→成経─├俊綱→宗綱

│ ‖ 従5位下 │ │

└──佐々木経方近江守 └定道太郎太夫 従5位下 └木村源三成綱※2

近江国惣追捕使 佐々木宮神主 (佐々木姓)

・・・・・・・・・・・

?「日牟禮八幡宮」旧:県社・別表神社

・祭神:応神天皇・神功皇后・比賣神(宗像女神)

・創建:伝131年

・成務天皇が高穴穂の宮に即位の時

武内宿禰に命じてこの地に大嶋大神を

祀ったのが草創とされている。

・鎮座地:近江八幡宮内町257

?「大嶋神社奥津嶋神社」旧:県社・式内社

・祭神:大国主神・奥津島比売命(宗像女神)

・創建:伝成務天皇の時代

・治世に武内宿禰により勧請されたとされる

・鎮座地:近江八幡市北津田町529

?「長命寺」天台宗系単立

・山号:姨綺耶山

・本尊:千手観音・十一面観音・聖観音

・創建:伝 619年

・開基:伝 聖徳太子

・第12代景行天皇の時代に武内宿禰がこの地で柳の下に

「寿命長遠諸願成獣」と彫り長寿を祈願した。

このため宿禰は300才の長命を保ったと伝えられる。

・住所:近江八幡市長命寺町157

?「沙沙貴神社」=「佐々木神社」式内社

・祭神:宇多天皇・敦實親王・大昆古神

・創建:927年以前

・鎮座地:近江八幡市安土町常楽寺1

?「広済寺」天台宗→浄土真宗本願寺派

・山号:不詳

・本尊:阿弥陀如来

・開基:592-628 天台宗武佐寺

・改宗:1235

・1354 後光巌天皇は「広済寺」に落ち延びた

・住所:近江八幡宮市武佐町597

?「大光寺」天台真盛宗

・住所:近江八幡市土田町1058

蒲生郡

?「馬見岡綿向神社」旧:県社

・祭神:天穂日命・天夷鳥命・武三熊大人命

・創建:545年に祠を建てたのが始まり

・移転:796年に現在地へ

・境内末社:?「稲置三麿神社」

・祭神:蒲生稲置三麿

・859年 紀武人雄子とういう人、

大宮社地に遷し玉椿神社と共に末社と

?「玉影神社」

・祭神:小舎人紀重方・紀實方・紀實信

・代々の宮司の御霊、氏子内の英霊

・当神社に功績のあった人の御霊

・鎮座地:蒲生郡日野町村井705

?「十二社」

・祭神:国常立命・伊弉諾尊・天照大神

彦火火出見尊(神武天皇の祖父)

鵜茅葺不合命(神武天皇の父)

・鎮座地:蒲生郡日野大谷1

?「天満宮神社」

・祭神:紀貫之命・菅原道真公

・鎮座地:蒲生郡日野町河原504

特に奥津島神社と九里氏はお金の貸し借りの文書も残っているので、関係があったことは間違いない。

また、紀氏の女に源三位頼政に嫁いでいたものがいた。(諸家系図纂)

これも、どこかで絡んできそうなことである。

中原師元 と 富来氏の先祖永井氏

豊後紀氏の代表者と言うべき富来氏の先祖・永井祐安は、中原師元の養子になっていた!

…ということは、中原師元の養子である中原祐安=清原祐安(実・清原祐隆息)と同一人物である。

清原祐隆の息ということは、あの清原頼業の弟となるのではないだろうか。

建久中、大友能直に従って下向し、富来に住し姓を富来に改めている。初代実貞は紀祐安男で、永井

石見守,富来左衛門尉と称し富来氏系図によると1 紀長雅・秦氏四子」とある。

ということは、初代の実貞=祐安の息である。永井を称していたが、豊後の富来に住んで富来と名乗った。

ここで、中原氏・清原氏・紀氏・永井氏が祐安であり、その人物が富来氏の先祖になっていたわけである。

確か、平田氏にもなっていたように記憶する祐安。

なんて、たくさんの顔を持っている人物であろう。

外記補任には『権少外記の仁平3年から大外記・従五位下の久寿2年』まで記載がある。

大友能直の養父は中原親能であるし、実母は波多野氏の利根局である。そして本姓は近藤氏となっており、wikipediaによると、『近藤氏は、藤原秀郷あるいは藤原利仁の子孫と称する一族。由来は近江国(滋賀県)の藤原氏とされる。』そうなのだ。

ここで、中原氏と大友氏と近藤氏と波多野氏が繋がっているのである。

また、先ほど上記で「紀氏」が出てきたが、webページにあったこの記事が面白かったのでご紹介したい。

https://blogs.yahoo.co.jp/rowmoment_boy/11799136.html

近江国の紀氏といえば、木村氏 (一部省略)

近江国蒲生郡木村(のちの滋賀県蒲生郡蒲生町木村、現在の同県東近江市木村町)が発祥。

12世紀末、『源平盛衰記』巻37で平通盛を討ち取る[注釈 1]木村成綱は紀成高の四代の孫とされ、『姓氏家系大辞典』でも紀姓説をとっている。一方、『佐々木系図』(『続群書類従』所収)で成綱を佐々木経方の後裔[注釈 2]とし、かつ、経方の次男行定の母を紀盛宗の娘としていることから、『近江輿地志略』では、行定の子定道が祖母の姓である紀姓を仮冒して称したのであり、本来は佐々木氏の一族とする。

近江国滋賀郡堅田(現在の滋賀県大津市堅田地区)の人に、弓術出雲派の吉田重綱の弟子で、寿徳派の創始者木村寿徳がいる。元は猪飼氏を称していたとされる。

また、木の国・紀伊の古代大姓「紀」氏に因んだ木村氏もある。

たとえば、近江国蒲生郡木村発祥は、紀朝臣成高の後裔だ。また有力な木村一族に近江源氏佐々木氏の流れがあるが、これも紀氏に関係している。佐々木氏の祖源成頼から六世の末佐々木成俊が、近江国伊香郡木村に因んで木村を称したが、祖母が紀氏の出身であったこともあって、佐々木の姓を木村に改めたとされている。のち、佐々木宗家が京極・六角と分かれたので、木村氏もこの両家に分かれて属した。

豊臣秀頼を守り、真田幸村らと徳川の大軍に対し力戦奮闘した木村重成、また加藤清正の筆頭家老・木村正勝はこの一族の出といわれる。

他流では、下野国都賀郡木村発祥の秀郷流佐野氏系足利一族、摂津国武庫郡本庄村青木の古代氏族物部氏の末裔がある。さらに紀伊の名族鈴木氏流、古代名族日下部氏流、服部氏流などがあり、それらの支流もきわめて多い。

家紋は出自の違いで異なり、近江源氏佐々木氏流は「目結」だ。藤原系足利氏流は左三つ巴、日下部氏流は丸に違い矢、服部氏流は松皮菱などを代表紋としている。

~~~*~~~

実に興味深い「紀氏」と「木村氏」の関係とその周辺。

清原も、一井も櫟も櫟井も市井も関係がありそうなのである。

近江国にての紀氏の荘園は、以下のページに詳しい。http://zan35441.on.coocan.jp/sub11-21.html

九里氏と関係がありそうなところをピックアップした。

近江八幡市

木村氏(安倍氏・佐々木氏流)「佐々木神宮職」を相続したもの

・蒲生郡木村より起こる

・佐々木行定は母姓を冒して木村権守紀道政という

・佐々木宮神主 家紋:四目結または釘貫

・木村源三成網は佐々木庄に住し姻戚上の関係より

佐々木とも云う、源姓を称した

・木村重成葉豊臣秀頼を助け活躍した青年将校、24才で戦死

宇多天皇―敦實親王―雅信―扶義―成瀬―義経―┐

│

┌───────────────────────┘

│ 紀盛宗下野守の娘(紀朝臣成高の後裔)

│ ‖ ※1 ┌成経

│ ‖―木村行定─┌定遠→成俊→資経→成経─├俊綱→宗綱

│ ‖ 従5位下 │ │

└──佐々木経方近江守 └定道太郎太夫 従5位下 └木村源三成綱※2

近江国惣追捕使 佐々木宮神主 (佐々木姓)

・・・・・・・・・・・

?「日牟禮八幡宮」旧:県社・別表神社

・祭神:応神天皇・神功皇后・比賣神(宗像女神)

・創建:伝131年

・成務天皇が高穴穂の宮に即位の時

武内宿禰に命じてこの地に大嶋大神を

祀ったのが草創とされている。

・鎮座地:近江八幡宮内町257

?「大嶋神社奥津嶋神社」旧:県社・式内社

・祭神:大国主神・奥津島比売命(宗像女神)

・創建:伝成務天皇の時代

・治世に武内宿禰により勧請されたとされる

・鎮座地:近江八幡市北津田町529

?「長命寺」天台宗系単立

・山号:姨綺耶山

・本尊:千手観音・十一面観音・聖観音

・創建:伝 619年

・開基:伝 聖徳太子

・第12代景行天皇の時代に武内宿禰がこの地で柳の下に

「寿命長遠諸願成獣」と彫り長寿を祈願した。

このため宿禰は300才の長命を保ったと伝えられる。

・住所:近江八幡市長命寺町157

?「沙沙貴神社」=「佐々木神社」式内社

・祭神:宇多天皇・敦實親王・大昆古神

・創建:927年以前

・鎮座地:近江八幡市安土町常楽寺1

?「広済寺」天台宗→浄土真宗本願寺派

・山号:不詳

・本尊:阿弥陀如来

・開基:592-628 天台宗武佐寺

・改宗:1235

・1354 後光巌天皇は「広済寺」に落ち延びた

・住所:近江八幡宮市武佐町597

?「大光寺」天台真盛宗

・住所:近江八幡市土田町1058

蒲生郡

?「馬見岡綿向神社」旧:県社

・祭神:天穂日命・天夷鳥命・武三熊大人命

・創建:545年に祠を建てたのが始まり

・移転:796年に現在地へ

・境内末社:?「稲置三麿神社」

・祭神:蒲生稲置三麿

・859年 紀武人雄子とういう人、

大宮社地に遷し玉椿神社と共に末社と

?「玉影神社」

・祭神:小舎人紀重方・紀實方・紀實信

・代々の宮司の御霊、氏子内の英霊

・当神社に功績のあった人の御霊

・鎮座地:蒲生郡日野町村井705

?「十二社」

・祭神:国常立命・伊弉諾尊・天照大神

彦火火出見尊(神武天皇の祖父)

鵜茅葺不合命(神武天皇の父)

・鎮座地:蒲生郡日野大谷1

?「天満宮神社」

・祭神:紀貫之命・菅原道真公

・鎮座地:蒲生郡日野町河原504

特に奥津島神社と九里氏はお金の貸し借りの文書も残っているので、関係があったことは間違いない。

また、紀氏の女に源三位頼政に嫁いでいたものがいた。(諸家系図纂)