保内商人のまとめ役?調整役?だった【源員定】は、九里ではないだろうか?と言われている人物。(蒲生郡史)

其の裔に【九里四郎次郎員秀】がいたと思う。(員が通字・同じ役目)

コトバンクより

保内商人とは

中世に近江(おうみ)国蒲生(がもう)郡得珍保(とくちんのほ)(滋賀県東近江市)に住み、農間副業として、伊勢(いせ)、美濃(みの)、若狭(わかさ)、京都などを結ぶ遠隔地間の仲継商業に従事した商人。得珍保内商人のこと。近世の近江商人の源流をなすもので、鈴鹿(すずか)山越えの伊勢通商を独占した四本(しほん)商人(石塔(いしどう)、小幡(おばた)、沓懸(くつかけ)、保内)の一つである。塩、呉服、紙などの流通路を抑えて、問屋的な営業独占権を行使し、近隣の小幡郷、横関(よこぜき)、五箇(ごか)商人などと争論を起こしている。得珍保は上六郷、下八郷からなり、後者が商人団の中枢をなした。その一郷にあった今堀日吉(いまぼりひよし)神社文書には、保内商人の中世商業のありさまがよく示されている。商人団の構成は徒足(かち)の商人と、馬で運ぶ駄荷(だに)の商人の2階層からなるが、1世帯には馬1匹分の参加しか認めないという平等規制をもっていた。

[脇田晴子]

保内商人【ほないしょうにん】

【近江商人】より

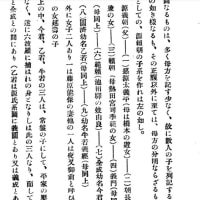

…鎌倉時代後半に姿を現し,室町時代初期から商業圏を確立してゆく延暦寺領近江国蒲生郡得珍保(とくちんのほ)の商人(保内(ほない)商人ともいう)は,荘園のなかでは農業生産に恵まれない農民が近江・伊勢の国境の鈴鹿山脈の八風(はつぷう)街道,千草街道の両街道での山越商業に従事したものである。保内商人は延暦寺や守護六角氏から排他的独占権(座権)を認定された。独占権の対象になる商品としては麻苧(あさのお),紙,陶磁器,塩,曲物(わげもの),油草,若布(わかめ),鳥,海苔(のり),荒布(あらめ),魚,伊勢布があげられる。…

員定・・・員秀 → 隆員となるのだと思う。

隆員は【員】が後ろに来ているので、養子だったかもしれない。

隆員も同じ今堀日吉文書等に顔を出している。

員秀の働きが地図になっていた!

http://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2021/03/post-33f4a6.html

私の知らなかった裏話も書いてあり、お勧め! 蒲生氏は応援してくれていた!と思うと嬉しいです~~!

隆員を調べていて員秀の「番場合戦」明応五年(1496年)を見つけたので貼っておこうと思う。