近江蒲生郡志の浄椿の法名の『片岡』が気になって、片岡というワードを探っておりました。

片岡社という賀茂別雷神社(上賀茂神社)のなかにある社、近江の伊香郡にある片岡郷、近江栗太郡にある片岡村、など浄椿に関係のありそうなところを探しておりました。

その中に片岡常春四代孫が多賀豊後守高忠になっている系図があることを知りました。もしこれが正しいとすれば、同じ江州中原です!

(文明元年(1469年)に伊庭の領地である蒲生郡下郡嶋向を宛がわれています。)

京都北区による文書解説の中の「片岡(悦)家文書」によりますと、

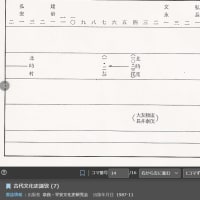

片岡家は紫野下若草町に所在する家。「片岡氏家系図」によると、近江京極氏の重臣で侍所所司代を勤めた多賀高忠(1425-86)の曾孫片岡治大夫宗春を祖とし、代々六(郎)左衛門を称したらしい。

またこの宗春の次男治郎左衛門が本阿弥家に入り、光二と称して妙秀尼との間に光悦をもうけたと伝える。

「本阿弥系図」には多賀高忠の次男片岡次大夫の次男を光二とし、若干の差異がある。・・・

他のweb情報では、

本阿弥 光悦

(ほんあみ こうえつ、永禄元年(1558年) - 寛永14年2月3日(1637年2月27日))江戸時代初期の書家、陶芸家、芸術家。書道の光悦流の祖。

刀剣の鑑定、研磨、浄拭(ぬぐい)を家業とする京都の本阿弥光二の二男二女のうち長男として生まれる。

父光二は、元々多賀高忠の次男片岡次大夫の次男で、初め子がなかった本阿弥光心の婿養子となったが、後に光心に実子が生まれたため、自ら本家を退き別家を立てた。

「寛永の三筆」の一人に位置づけられる書家として、また、陶芸、漆芸、出版、茶の湯などにも携わったマルチアーティストとしてその名を残す。

つまりは、

本阿弥光悦は多賀高忠の曾孫で、多賀高忠―次男宗春(片岡次大夫)―次男本阿弥光二(光心養子)―長男本阿弥光悦 となるようです。

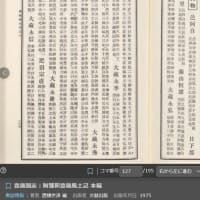

他に満済准后日記(まんさいじゅごう)の中に出てくる『片岡右京亮』は、史籍集覽, 第 306 巻 朝鮮出兵の場面で「加藤美作片岡右京亮を大将とし・・・」と書かれてあります。

鹿苑日録の中の『片岡善左衛門』は系図によりますと、「号主水 永正六年出生近江に住す」とあります。

親鸞の弟子となった、兄:鹿島社大宮司片岡信親(性信) 弟:上野国片岡郡城主尾張守源九郎親綱(乗然) 信親の息 片岡信広(順信)

なんだか、どんどん面白い情報が集まってくる『片岡氏』

敏達天皇が片岡王寺(かたおかおうじ)を創建する・・など、古代から!

近江付近では、多賀氏と片岡氏! この二つは神社関係でつながっていそうです。

しかし、どうして浄椿が『片岡桂嫩』なのか・・・? 未だに解明ならずで、とても残念です。