八代市の東陽町(旧東陽村)にある石匠館を訪ねました。

五木方面に山女魚を釣りに行く時に近くを通る際、気になっていたので、土曜日の山女魚釣りの疲れを癒す散歩がてら行って来ました。

ここには熊本の霊台橋・通潤橋・明八・明十橋や、東京の万世橋・浅草橋・蓬莱橋・江戸橋・京橋を架けた故橋本勘五郎さんの資料等が沢山展示されています。

この石匠館の建物は熊本アートポリス構想のひとつとして三角町の「海のピラミッド」や津奈木町の「つなぎ美術館」と並んで建てられました。

中国湖北省より三人の石工を招いて、採石から加工、石積みまで共同作業によって、進められたそうです。

そのため入口には唐獅子が飾られていました。

門も変わっていますね、中国式なのでしょうか

明治初期の写真と思われ.る橋本勘五郎さんの写真です・・・この時代の写真は大変でした。同じ恰好で1時間ほど掛かって撮られていたと記憶しています

写真自体が残っている事だけでも凄い人だったということが分かりますね

当時の橋を架ける方法のシュミレーションが出来ましたので遊んでみました

枠に沿って石に見立てたゴムのブロックを順に積んでいきます

上まで積み上げたら・・・

アーチ下降ボタンを押すと自動で下がって行きます

残ったのはアーチ型になったブロックだけです

なるほど・・・フムフム・・・納得・・・と解ったような顔をして帰って来ました。

石匠館の道路を挟んだ反対側には、橋本勘五郎さんの生まれた家が残っていました。

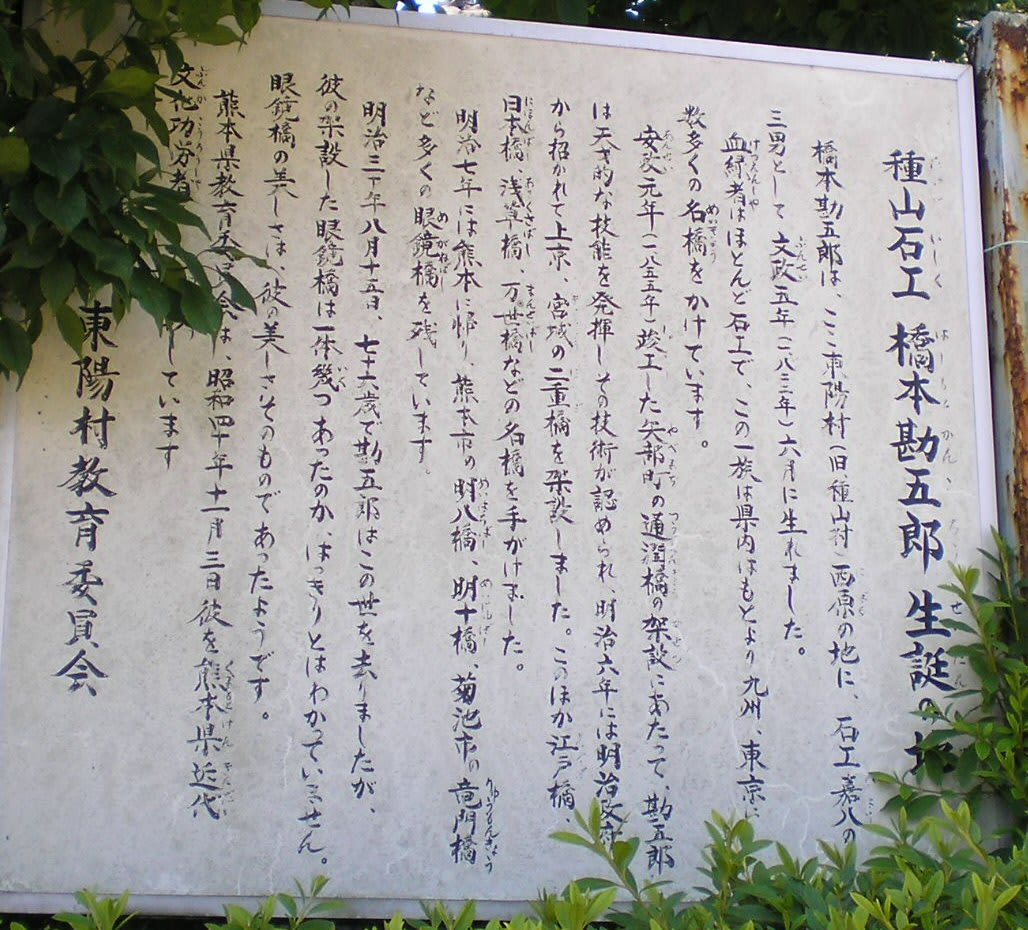

種山石工 橋本勘五郎生誕の地

橋本勘五郎は、ここ東陽村(旧種山村)の西原の地に、石工嘉八の三男として文政5年(1822年)6月に生まれました。

血縁者はほとんど石工で、この一族は県内はもとより九州、東京に数多くの名橋をかけています。

安政元年(1855年)竣工した矢部町の通潤橋の架設にあたって、勘五郎は天才的な技能を発揮しその技術が認められ、明治6年には明治政府から招かれて上京、宮城の二重橋を架設しました。

このほか江戸橋、日本橋、浅草橋、万世橋などの名橋を手がけました。

明治7年には熊本に帰り、熊本市の明八橋、明十橋、菊池市の竜門橋など多くの眼鏡橋を残しています。

明治30年8月15日、76歳で勘五郎はこの世を去りましたが、彼の架設した眼鏡橋は一体幾つあったのか、はっきりとはわかっていません。

眼鏡橋の美しさは、彼の美しさそのものであったようです。

熊本県教育委員会は、昭和40年11月3日彼を熊本県近代文化功労者として顕彰しています。 東陽村教育委員会

と書かれていました

家の裏には勘五郎さんのお墓もありました

お噂はかねがね・・・。

郷土・熊本のみならず、たくさんの功績をありがとうございます!

そういえば、鹿児島市の石橋記念館に行ったときにも、これと同じような橋の仕組みのシュミレーションがありました。

この記念館では、同じ種山石工の岩永三五郎さん(勘五郎さんとは親戚)について詳しく紹介されていました。

流石に彼の功績は有名ですよね

あ~っ岩永三五郎さんて宇七さんとこの次男坊さんですね

たいぎゃな有名か人げなですよ

ちゅうか こん人が種山石工の中心人物って話げなです。

よ~知っとんなはったですね

わたしゃこないだ聞いたばっかりだったけん

まだ覚えとりましたぁ

それにしても、種山地区ってすごいですね。石工のシリコンバレーみたいな感じだったんでしょうか?

誇り高き肥後の石工集団としてドラマか映画にしても良さそうです。

調べてみると色んな事が解って来ますよね

深入りしないように気を付けていますが、次第にハマり込みそうです