前回の記事で本シリーズの別冊「物理数学における微分方程式:保江邦夫」の読むと予告したのだが、いざ読み始めてみたところ計算が難しすぎて今の僕には読めそうにない。差し当たりこれまでに紹介した本編8冊だけ「まとめ記事」としておき、最後にこの別冊の目次を紹介するにとどめることにした。

ゴールデンウィーク前に「ヒルベルト空間論:保江邦夫」というレア本を購入できたことがきっかけで、僕はそのまま保江先生のこの「数理物理学方法序説」というシリーズを長めにとったゴールデンウィークを使って全部読むことにした。

先生ご自身の大学生活はちょうど学生紛争に重なったため、ほとんど授業を受けることができなかった。学校が学習する場であることを忘れ、アジ演説や教官非難ばかりを繰り返している学生たちが大勢いた。

そのような学生たちを相手に「ヒルベルト空間」について気迫に満ちた講義を行い続けた保江先生の恩師は、学問を通じて学生運動で貴重な時間を浪費すべきでないことを身をもって伝えたという。本シリーズの第2巻はその素晴らしい講義ノートである。

またその他の巻は先生ご自身が大学院試を控えた大学4年のとき個人的に作ったノートを再現したものである。ご自身が「理論ミニマム」と称しておられるように、理論のエッセンスを最短の道のりで学べるように工夫されたものだ。今は亡き保江先生の恩師の先生方のライフワークを完結させてご恩返ししたいという願いもこめられている。人間的で熱意のこもったものばかり。各巻はそれぞれ他の巻と結びついており、全体を通してその理論体系が完結している。

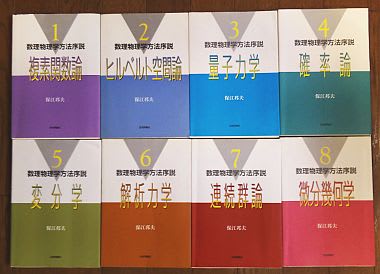

カラフルな本の概観だけ見ると大学初年度の学生向きの志賀先生による「数学30講シリーズ」と同じようなレベルかと思ったがそれは間違いで保江先生のシリーズのほうがずっと高度な内容だ。数学専攻でも物理学専攻でも大学3年以上でないとついていくのは難しいと思う。日本評論社のページに「高校数学程度の知識を前提に、数理物理学の基礎的なテーマを選んで展開するシリーズ。」だと紹介されいるが、これはとんでもない話だと思った。

各巻の紹介記事へは、以下の画像をクリックすると移動するようにしておいたのでお読みいただきたい。僕が特に読んでよかったと思ったのは第2巻と第3巻、第7巻だ。

さてこのシリーズの別冊として出されたのは以下の本。シリーズ8冊の各テーマに登場する微分方程式の典型的なものについて、その解法を詳しく示したものだ。本編8冊が理論的であるのに対し、こちらはきわめて実践的なもの。現在研究が進行している例も含まれていて難しい。なので目次のみの紹介にとどめることにした。

「物理数学における微分方程式:保江邦夫」

目次

1 複素関数論・超幾何微分方程式

1 2階線形常微分方程式の一般論

2 確定特異点を持つ線形常微分方程式

3 超幾何微分方程式

2 ヒルベルト空間論・微分方程式の解と完全正規直交系

1 ルジャンドル方程式

2 ベッセル方程式とウイタッカー方程式

3 ウェーバー方程式とエルミート方程式

3 量子力学・固有値方程式

1 調和振動子とシュレーディンガー方程式

2 水素原子とシュレーディンガー方程式

3 変分問題とシュレーディンガー方程式

4 確率論・放物型偏微分方程式

1 ベルンシュタイン過程と確率変分学

2 シュレーディンガー-ザンブリニの熱子力学

3 確率解析

5 変分学・偏微分方程式

1 2階線形偏微分方程式の分類

2 双曲型偏微分方程式

3 楕円型偏微分方程式と直交曲線座標

6 解析力学・非保存系の運動方程式

1 減衰振動とハミルトン-ヤコビ方程式

2 完全流体のオイラー方程式

3 非圧縮性粘性流体のナビエー-ストークス方程式

7 連続群論・流れを定める微分方程式

1 無限次元ハミルトン力学系と場の方程式

2 コルトヴェーク-ド・フリース方程式とストーンの定理

3 積積分と順序積指数関数

8 微分幾何学・測地線を定める微分方程式

1 ヒルベルト多様体と場の理論

2 宇宙の幾何学とド・ウィット方程式

3 確率微分幾何学と確率平行移動

おわりに

索引

応援クリックをお願いします!このブログのランキングはこれらのサイトで確認できます。

リマインドいただきありがとうございます。

保江先生の著書からはしばらく遠ざかっていました。「量子力学と最適制御理論」はとても気になっていた本なのですが、他の本を優先していたため購入には至っていませんでした。ぜひ読みたいと思います。

また「数理物理学方法序説」にも愛着があり、再読する予定です。友人にも保江先生の大ファンがいます。彼は物理学だけでなく合気道の本も読んでいて、実践もしている人です。

「愛の宇宙方程式」という本はチェックしていませんでした。アマゾンのレビューを読むと評価が高いですね。自分の好みに合うかどうかまだわからないので、もう少し調べてみます。