前々回と前回に続いて、清水寺関連の記事です。

冒頭の画像は、清水寺の名の由来となった「音羽の霊水」です。

今回は「京都妖怪紀行」シリーズの一環として、清水寺にあるスポットの中でも、妖怪というか、不思議な伝承や因縁等のある場所をいくつか紹介したいと思います。

清水寺は歴史の古い場所ですから、その分いろいろな話が伝わっているようです。

それだけではなく、この清水寺の由来・縁起にも不思議な話がつきまとうのです。

(清水寺に限らず、京都にはいろいろないわくがある寺社仏閣や旧跡等がたくさんあります。だから、「京都妖怪紀行」などというシリーズができるわけです)

清水寺のホームページによれば、寺の縁起は次の通り(以下、引用)。

>音羽山清水寺は、1200余年前、すなわち奈良時代の末、宝亀9年(778)の開創になります。

奈良子島寺の延鎮上人が「木津川の北流に清泉を求めてゆけ」との霊夢をうけ、松は緑に、白雲が帯のようにたなびく音羽山麓の滝のほとりにたどり着き、草庵をむすんで永年練行中の行叡居士より観世音菩薩の威神力を祈りこめた霊木を授けられ、千手観音像を彫作して居士の旧庵にまつったのが、当寺のおこりであります。

その翌々年、坂上田村麻呂公が、高子妻室の安産のためにと鹿を求めて上山し、清水の源をたずねて延鎮上人に会い、殺生の非を諭され、鹿を弔うて下山し、妻室に上人の説かれたところの清滝の霊験、観世音菩薩の功徳を語り、共に深く観世音に帰依して仏殿を寄進し、ご本尊に十一面千手観音を安置したのであります。

その後、上人は坂上公を助け、協力して更に地蔵尊と毘沙門天とを造像してご本尊の両脇士とし、本堂を広く造りかえました。

音羽の滝は、清水滾々と数千万年来、音羽の山中より湧出する清泉で、金色水とも延命水ともよばれ、わが国十大名水の筆頭にあげられる。ここより「清水寺」の名がおこったわけであります。

まずは、清水寺の名の由来となった音羽の霊水です。

この水は、枯れたことがない、とされています。

このように多くの人で賑わっています。

私も一口飲みましたが、大勢の人ごみにせかされて、せっかくの名水をゆっくりと味わって飲む余裕がありませんでした。

もっと人の少ない時にでも再訪してゆっくりと味わいたいものです。

ちなみに、1瓶あたり500円で持ち帰りできるそうです。

境内にある建物のひとつ、随求堂(ずいぐどう)。

ここは、胎内めぐりで有名です。

本尊に、衆生の願い・求めにすぐに 随って、すべて叶えてくれるという大功徳をもつという秘仏・随求菩薩(ずいぐぼさつ)が祀られています。

胎内めぐりとは、仏様の胎内に見立てた真っ暗な内部をめぐって、お願い事をするというものです。

私もそこに並んで参加してみました。

その中は撮影禁止となっていましたので、皆様にはここまでしか見せられませんが。

本当に何も見えない真っ暗な中を、数珠みたいな手すりだけを頼りに進んでいきます。中には「目が慣れたから中が見えるようになった」という人もいましたが、私の場合は全然見えませんでした。

それでもなんとか中に入って、お願い事をして、外に出ました。

どんなお願い事をしたかは、秘密です。

仏足石(ぶっそくせき)。

朝倉堂の東庭に、お釈迦様の両足形を陰刻したといわれています。

仏足を拝めば無限無量の罪けがれも消滅するとも言われています。

また豪傑武者・平景清の足形とも、あの弁慶の足形だとも噂されているそうです。

この画像ではわかりにくいかもしれませんが、かなり大きな足なので、こんな噂も立つのでしょう。

お釈迦様って、かなり大柄な方だったのでしょうか?

本堂前にある大小の鉄錫杖と鉄高下駄です。

これも、弁慶が使ったものだという噂があります。

私も実際に持ってみました。下駄はともかく、大きな方の鉄錫杖はかなり重かったです。

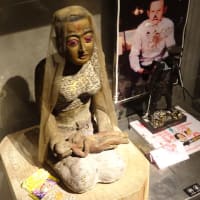

百体地蔵堂(ひゃくたいじぞうどう)です。

本当に100体あるかどうかを数えたわけではありませんが、とにかくたくさんのお地蔵さんが。

もうちょっと近寄ってみます。

なんというか、真っ暗な夜にこれだけたくさんのお地蔵さんが並んでいるというのは何とも圧倒されるといいますか……正直、ちょっと怖い気もしますね。

今ほど医療技術も発達していなかった昔では、子供の死亡率も低くはなかったでしょうから、子供を供養するための地蔵等もよく作られたのでしょう。

また、地蔵とかこけし(「子消し」)とかいうものは……貧しかった家庭では、いわゆる「間引き」が行われていたそうで、そのために作られたものも少なくないとか。

そんな話を思い出しながら見ていると、何やら怖いような、哀しいような複雑な気持ちになってきます。

奥の院です。

小松和彦『日本魔界案内』(光文社)によれば、この奥の院の右脇には「夜叉神堂」が祭られているそうです。これは呪いや縁切りに効果があったとされる「縁切り夜叉」の現在の姿であると推測されています。

弊サイトで続いている「京都妖怪紀行」シリーズにも加えたかったのですが、この時は暗すぎて確認できませんでした。

っとこれは、前々回でも言いましたっけ。

小松氏が「恐ろしげな姿」と言ったその姿を、次に訪れた時には是非見てみたいものです。

奥の院と阿弥陀堂の裏側にも行ってみました。

当日は京都・東山花灯路と、夜間特別拝観だったので多くの人で賑わっていました。

しかしそれでも、さすがに奥の院の裏側は、人影もまばらで静かでした。

それでも、ライトアップされた宝塔がありました。

おや?

医師の柵に囲まれた何かが。

柵の中には、このような池と可愛らしげな観音様と、そのすぐそばには水盤が。

この観音様は「濡れ手観音」と呼ばれているそうです。

そばにある水盤で水を汲んで、観音様にかけ、自分自身の心身の清めと諸願成就を祈願するそうです。

さて、いろいろ回ってきました。

他にもいろいろあるそうですが、一晩で全てを見て回るのはきついので、あと一箇所だけとりあげます。

今回最後にとりあげるのは、そして今回私が最も注目したのは、次の碑です。

これは、アテルイ・モレの碑です。

清水寺の建立にも関わった、最初の征夷代将軍・坂上田村麻呂。

坂上田村麻呂といえば、いわゆる蝦夷(えぞ、えみし)……つまり、朝廷に従わなかった東北等の異民族の地を征服しに行った武人として有名です。

またその際に、多くの自社仏閣を建立した人物でもあります。

その田村麻呂の征服事業に頑強に抵抗した蝦夷の首長として有名なのがアテルイ。その副将がモレです。

最後は田村麻呂の軍に降伏。田村麻呂が両雄の武勇と器量を惜しみ、戦後の蝦夷経営に登用すべく朝廷に助命嘆願したが、許容されず両雄は河内の国で処刑されたと伝えられています。

アテルイは、悪路王(あくろおう)という伝説上の鬼、あるいは大悪人の元となった人物だとされています。

田村麻呂には、悪路王や大獄丸(おおたけまる)、鈴鹿御前(すずかごぜん)などの鬼と戦ったなどという伝説があります。

各地に残る鬼や妖怪の伝説とは、朝廷(時の中央政府)に従わなかった人たちが、時の権力者の手によって人外の存在へと貶められてしまったものではないか。

そして、鬼・妖怪退治の伝説の元となったのは、そうした人たちを朝廷側の人たちが服従、もしくは滅亡させていく過程を美化して描いたものではないか。

有名な武将・源頼光とその部下・四天王が土蜘蛛という妖怪を退治する伝説があります。その伝説も、土蜘蛛と呼ばれた、朝廷に服従しなかった古代の豪族を、源氏という朝廷側の人間が倒していくという話が元になったとされています。

「歴史は勝者の手で作られる」とはよく言われますが。

各地の鬼・妖怪退治の伝説の裏側には、こうした歴史がある。

妖怪などの由来や歴史を調べてみると、意外とこういう話が多いのです。

アテルイ=悪路王伝説も、そうした例のひとつでしょう。

こうして考えると、ちょっと複雑な思いにとらわれます。

なおこの碑は、平安建都1200年を期し、両雄の故地、岩手県水沢・江刺地方出身の関西在住者や地元の有志の方々が、両雄の鎮魂・顕彰のために1994年に建立されたそうです。

鬼や妖怪などについて調べて面白いことのひとつが、こうした「正史」には記されていない、歴史の裏側や一側面などがかいま見えてくることです。

そんなことも考えながら、この石碑と、清水寺を後にしました。