7日土曜日のニッケイにポーランドの映画監督アンジェイワイダ氏へのインタビュー記事が載っていました。

「ソ連は犯罪的な体制だった。ナチスのヒトラー以上の規模でスターリンは自国民を殺害した。『大理石の男』(76年)を撮った際には共産圏でただひとり、ソ連の体制と戦っているような気分だった。」と語るワイダ氏。「自由のある現在のポーランドをどうみていますか。」という質問に対する氏の答えがこれです。↓

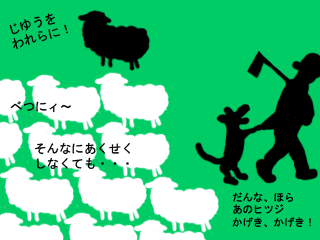

自由をどう使うかは一人ひとりが決めることだ。自由を手にすることは選択の重みが生じること。私は当時、人々は全員が自由を望んでいるのだと考えていたが、そうではないことに気付いた。旧体制では考えたり、決断したり、行動したり、熱心に働いたりする必要がない。覚悟の要らない、そんな旧体制に居心地の良さを感じる人々が予想以上に多かった。

「考えたり、決断したり、行動したり、熱心に働いたりする必要がない状態が居心地がいいと感じる人が意外と多い社会」・・・・って、・・・・・ウ、ウチのことじゃん・・・と思ってしまう日本人の私でした。

そして、最近の「ゆるい」「ほどほど」「そのまま」というような言葉の異常なウケの良さを思い出してみると・・・。

日本は・・・、共産化してるっていうことかな?

でも、ワイダ氏はいすずのポーランド工場で「30代の若い人々が人生を懸けて熱心に仕事に打ち込む姿を見て本当に感激した」のだそうです。なぜなら「共産体制下のポーランドではあんな工場はなかった。全力で人々が仕事に打ち込むことが社会のエネルギーになる。」から。

「自由とは」もいいですけど、「仕事とは」というのも考えてみるには面白いテーマなんじゃないかという気がしてきました。

////////付け足し(11月12日)//////////

ちょっと間違いに気が付きました。

共産化してだいぶ「ゆるく」なったとはいえ、日本人が「熱心に働く」のは変わっていませんね。

不況になってから若い人の仕事振りが、ものすごくまじめになったような気がします。

( ところで、振り込め詐欺って、フランスや中国やイギリスにもあるのでしょうか?・・・・なぜフランスと中国とイギリスなのかというと、いちばんなさそうな国だと思えるリースト・スリーだからですが・・・。)

( ところで、振り込め詐欺って、フランスや中国やイギリスにもあるのでしょうか?・・・・なぜフランスと中国とイギリスなのかというと、いちばんなさそうな国だと思えるリースト・スリーだからですが・・・。)