NPO法人SETで活動をしている。

おかげさまで取材を受けることも増えてきた。

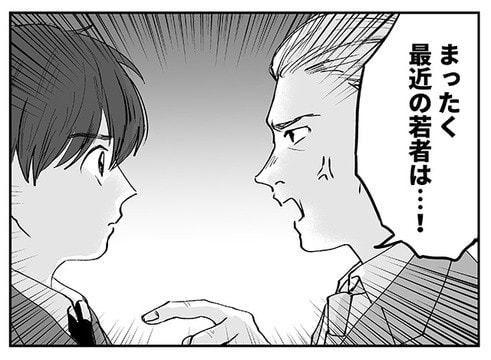

しかし、「”社会をよくする”"若者"」と価値観が合わず、双方ともにSETの良さを引き出すことに苦労することがある。

取材を受ける身分で恐縮だが、取材をする側、SETを理解したい側のみなさんに知っておいていただきたいことがある。

それは

従来型の経済的思考、フレームワークからなる3つの限界だ。

この限界を超えないと本質的には「”社会をよくする”"若者"」を理解できない。

①「持続可能性の限界」

持続可能な形は大切だ。継続的に対象に対してアプローチをしていきたい。共感だ。

しかし、そのためには

・お金を稼ぐ必要がある。

と結論づけてしまうのは短絡的であると思う。

going concern:これは企業体は出資を受けている以上、営利活動を継続し、出資者に配当を払い続け、再び出資を続ける必要がある。という前提のことである。

たしかに、この前提に立ってみれば、企業活動を継続するためには売り上げを上げ続ける(もしくは拡大し続ける)必要があるだろう。

お金を稼ぐことの重要性は否定しないが、これだけで事業は継続するわけではないだろう。

例えてみるとわかりやすい。

社会貢献意欲の高い若者Aくんがいるとする。

彼に、1日8時間椅子に座る仕事(要するに退屈)を与え、報酬として月給60万円を支払い続ける約束をする。

お分かりの通り、持続可能ではないだろう。

事業活動の継続には

売り上げもさることながら

やりがい。

も重要なのだ。

特に、「やりがい」への優先度が極めて高くなっている。

②「需要と供給の限界」

経済を成立させている最も基本的であり、重要な概念が需要と供給であろう。

需要があるところに供給があり、サービス、プロダクトに対してお金が交換されていく。

1対1でおこわなれる交換行為にのみ目を向けさせるのが「需要と供給の限界」である。

需給関係なく生じるデメリットを外部不経済、メリットを外部経済と呼び、

公共性の高い営みに対して発生しやすいが、SETをはじめとするNPOは小規模であっても"社会"を相手にしているため外部(不)経済が生じる

実際SETで起きていることで言えば

・自己成長のための時間、お金を投じて行われる活動

・人の役に立ちたいという欲求を満たすための活動

・チャレンジしてもいいという気運が町の中に醸成される

これらは需給関係なく、行われている活動、起きている現象だ

③「市場の限界」

需要と供給がバランスされる場所を市場と呼び、価格は市場によって決められる。

ポイントは

需要、供給共に「量」で表されるということだ。

この考えを元にすれば、需要層をセグメントで区切り、供給側が「これなら他の供給者に勝てる」という市場を削り出す。

行為が行われていく

しかし、実際はというと、ニーズの多様化により

需要側も、供給側も「量」だけでは価値を表しづらくなっている。

究極的に、需要者も供給者も1人格をもった個人であり、その個人が連なるだけなのである。

よって

CMSPの参加者は東京で自分探しをしたい若者。

その若者たちを呼び寄せることにCMSPは今後特化していくと良い

といった分析で

SETの活動を

需要量を層で捉え、今後の活動の展望を予測するのには限界がある。

なぜなら、

需要側の個人単位の人格と供給側の個人単位の人格を無視しているからである。

以上

・持続可能性の限界

・需要と供給の限界

・市場の限界

を挙げた。これら3つの限界が絡み合い、経済的フレームワークを「”社会をよくする”"若者"」の活動に押し当てると

なんだか大したことない活動に見えてしまう。