瑞泉の「御酒」は、戦前の泡盛の復刻とも言われています。

戦前に沖縄の酒造所から黒麹菌をサンプル採取して東京に持ち帰っていたのは、酒の神様とも言われている日本の発酵学の権威である東京大学の故・坂口謹一郎教授でした。「君知るや名酒あわもり」という有名な言葉を残した人です。ご存知、太平洋戦争末期に沖縄の地上戦は壮絶を極め、当時に酒造所の90%を占めていた首里地区は壊滅状態。それぞれの歴史ある酒造所に昔から伝えられてきた黒麹菌は、戦争ですべて失われてしまったと言われていました。さらに東京も大空襲を受けたりしましたが、この黒麹菌は坂口教授によって新潟に疎開する形で保管されていたそうです。それが98年になって東大で仮死状態で保管されているのが発見され、99年に瑞泉酒造がその黒麹菌による戦前の味の復刻を目指し、ついに商品化に成功したという銘柄なのです。

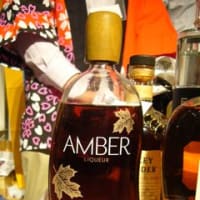

瑞泉の「御酒」は黒い瓶で、デパートのお酒売り場に行くと比較的簡単に見つかります。この写真にある白い陶器のボトルは、東大ブランドとして本郷キャンパスでのみ販売されているものです(中身は、黒瓶の御酒と同じ)。

前に勤めていた会社が東大に大量のコンピュータを納品していたので、担当営業さんに「駒場じゃなくて、本郷キャンパスに行くときがあったら買ってきてもらえる?」と頼んでいたのですが、「会社にいる泡盛マイスターが欲しがってる」と某教授にお話をしたら「世話になってるから」と研究室にあった1本を譲ってくださったのだとか。そんなわけで、ありがたく頂戴してしまいました。

シリコンキャップと容器がうまく合ってないのか、箱をあけるとものすごくいい香りが漂います。試しに封を開けると、さらに濃厚な香りが立ち上ります。あらためて封をして、大きめのビニール袋に閉じ込めて、数日間放置してみます。ビニール袋を開けたときに、いい香りが袋の中に充満しているようであれば、それはずばり「漏れている」と判断ができます。これは甕でも応用できるので漏れチェックの方法ということで、知っておくとよいです。この陶器の入れ物は雰囲気も良いのですが、漏れるとあってはそのまま寝かせておくこともできません。この「御酒」はなるべく早めに飲んで、陶器は普段使いにまわすしかなさそうです。

「御酒」の特徴を記すと、香り立ちは強く、甘い果実香に続いて、さわやかな穀物香や、やや枯れた木の香りが感じられます。口に入れてみると最初に甘みが広がり、その次に苦味や渋みが広がるが、瑞泉ほど辛口でもないので、やさしい味わいと言うべきか。どこか「古酒っぽい」旨みも感じます。もちろん一般酒のはずなのだが、この古酒っぽい旨みこそ「戦前の泡盛」のニュアンスなのでしょうか。戦前の泡盛の風味を知らない私には、何の確証も持てません。

なんとも言えない味わい深さは、そのエピソードだけではない泡盛と言ってもよいでしょう。

戦前に沖縄の酒造所から黒麹菌をサンプル採取して東京に持ち帰っていたのは、酒の神様とも言われている日本の発酵学の権威である東京大学の故・坂口謹一郎教授でした。「君知るや名酒あわもり」という有名な言葉を残した人です。ご存知、太平洋戦争末期に沖縄の地上戦は壮絶を極め、当時に酒造所の90%を占めていた首里地区は壊滅状態。それぞれの歴史ある酒造所に昔から伝えられてきた黒麹菌は、戦争ですべて失われてしまったと言われていました。さらに東京も大空襲を受けたりしましたが、この黒麹菌は坂口教授によって新潟に疎開する形で保管されていたそうです。それが98年になって東大で仮死状態で保管されているのが発見され、99年に瑞泉酒造がその黒麹菌による戦前の味の復刻を目指し、ついに商品化に成功したという銘柄なのです。

瑞泉の「御酒」は黒い瓶で、デパートのお酒売り場に行くと比較的簡単に見つかります。この写真にある白い陶器のボトルは、東大ブランドとして本郷キャンパスでのみ販売されているものです(中身は、黒瓶の御酒と同じ)。

前に勤めていた会社が東大に大量のコンピュータを納品していたので、担当営業さんに「駒場じゃなくて、本郷キャンパスに行くときがあったら買ってきてもらえる?」と頼んでいたのですが、「会社にいる泡盛マイスターが欲しがってる」と某教授にお話をしたら「世話になってるから」と研究室にあった1本を譲ってくださったのだとか。そんなわけで、ありがたく頂戴してしまいました。

シリコンキャップと容器がうまく合ってないのか、箱をあけるとものすごくいい香りが漂います。試しに封を開けると、さらに濃厚な香りが立ち上ります。あらためて封をして、大きめのビニール袋に閉じ込めて、数日間放置してみます。ビニール袋を開けたときに、いい香りが袋の中に充満しているようであれば、それはずばり「漏れている」と判断ができます。これは甕でも応用できるので漏れチェックの方法ということで、知っておくとよいです。この陶器の入れ物は雰囲気も良いのですが、漏れるとあってはそのまま寝かせておくこともできません。この「御酒」はなるべく早めに飲んで、陶器は普段使いにまわすしかなさそうです。

「御酒」の特徴を記すと、香り立ちは強く、甘い果実香に続いて、さわやかな穀物香や、やや枯れた木の香りが感じられます。口に入れてみると最初に甘みが広がり、その次に苦味や渋みが広がるが、瑞泉ほど辛口でもないので、やさしい味わいと言うべきか。どこか「古酒っぽい」旨みも感じます。もちろん一般酒のはずなのだが、この古酒っぽい旨みこそ「戦前の泡盛」のニュアンスなのでしょうか。戦前の泡盛の風味を知らない私には、何の確証も持てません。

なんとも言えない味わい深さは、そのエピソードだけではない泡盛と言ってもよいでしょう。

瑞泉うさきの存在は前から知っていたんですが

先日、東大に行ったのに

そのときはそのことをスッカリ忘れていました。

残念です。。。

こんど本郷キャンパス行ったときに

買いたいと思います。

素敵なブログ「泡盛なかゆくい」を見ていて

泡盛飲みたくなってきました^^

ありがとうございました。

東大で売ってる白い陶器の「御酒」とデパートや酒販店で売ってる黒いガラス瓶の「御酒」と、入れ物が違うだけで中身は一緒だそうです。美味しい泡盛ですので、近所で手に入れてぜひご賞味あれ! と書いてみたものの、やっぱり入れ物にはついこだわってしまうのですよね。眺めているだけで幸せというか。

これだけのために、東大本郷キャンパスまで行くというのも……アリではないでしょうか?!