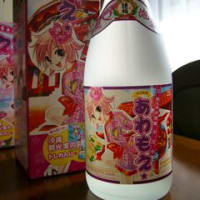

泡盛の原料は「タイ米」ですという記事を半年ほど前に書きました。なぜ、わざわざタイ米を使うのか?という問いに対して、いくつかの理由をあげましたが、もうちょっと補足しておこうと思います。そう思ったきっかけは、実は先週に代々木公園で開催された「タイフードフェスティバル」でタイ米を大量購入して、さっそく美味しいカレーライスをタイ米でいただいたからなんですけれどね(笑)

泡盛づくりのスタートは、原料米をよく洗って、水に漬けるところから始まります。これはこのあとの「蒸し」工程に実は関係しています。蒸した原料米に黒麹菌を散布するのですが、このとき黒麹菌がしっかり菌糸を伸ばし米に食い込むには米粒の中まで十分に水分が行き渡っている必要があります(コクとうまみに影響します)。また、散布した黒麹菌と原料米をよく混ぜあわせるときの温度管理も非常に重要です。混ぜたり広げたりしながら全体に黒麹菌を行き渡らせることで、原料米のデンプンが分解されてブドウ糖とクエン酸が生成され、米麹となるわけです。

さて、タイ米(インディカ米)は、ジャポニカ米よりも硬質で、炊いてもぱさぱさしているのはご存じでしょう。この粘りのなさが実は泡盛造りには重要な役割を果たしています。パサパサしているので黒麹菌をまんべんなく行き渡らせるための「混ぜ」がより容易である=>混ぜやすいから温度管理もしやすい=>結果として米麹が作りやすいという意味になります。また、タイ米とジャポニカ米のカロリーはほぼ同じながら、実は糖質がタイ米のほうが多いことも関係しています。糖質が多いということは、それだけ黒麹菌の増殖がしやすくなり、アルコールの収量が多くなります。さらにタイ米は経済的であり、泡盛独特の風味を生成するのも、泡盛の原料にタイ米が使われる理由と言えるでしょう。

宮古島のとある居酒屋で店主と話をしたときに「泡盛はタイ米と黒麹菌を使っているうちは、焼酎みたいにキレイな風味にならないからダメだ」と言われたことがあります。店主と対決してもしょうがないので黙って聞いていましたが、焼酎ブームの走りの頃の話ですので、ひょっとしたら今頃は真反対のことを言っているかもしれません。実際、久米仙酒造の「響天」などは内モンゴルのジャポニカ米で作られたりしていますし、侮れないぐらい旨いのですが、基本的にはやはり泡盛はタイ米と黒麹菌で作ってこそ、あの味わい深い独特なお酒になるのだろうと私は思います。

世界的に見てもお酒のほとんどは基本的に原料を地元で調達して作られるものですが、泡盛はまれなことに原料を輸入して作ったりしているわけで、交易が盛んだった琉球王国ならではの酒造りだったとも言えるでしょう。こうした特徴は、今後もなるべく守っていってもらいたいものですね。

泡盛づくりのスタートは、原料米をよく洗って、水に漬けるところから始まります。これはこのあとの「蒸し」工程に実は関係しています。蒸した原料米に黒麹菌を散布するのですが、このとき黒麹菌がしっかり菌糸を伸ばし米に食い込むには米粒の中まで十分に水分が行き渡っている必要があります(コクとうまみに影響します)。また、散布した黒麹菌と原料米をよく混ぜあわせるときの温度管理も非常に重要です。混ぜたり広げたりしながら全体に黒麹菌を行き渡らせることで、原料米のデンプンが分解されてブドウ糖とクエン酸が生成され、米麹となるわけです。

さて、タイ米(インディカ米)は、ジャポニカ米よりも硬質で、炊いてもぱさぱさしているのはご存じでしょう。この粘りのなさが実は泡盛造りには重要な役割を果たしています。パサパサしているので黒麹菌をまんべんなく行き渡らせるための「混ぜ」がより容易である=>混ぜやすいから温度管理もしやすい=>結果として米麹が作りやすいという意味になります。また、タイ米とジャポニカ米のカロリーはほぼ同じながら、実は糖質がタイ米のほうが多いことも関係しています。糖質が多いということは、それだけ黒麹菌の増殖がしやすくなり、アルコールの収量が多くなります。さらにタイ米は経済的であり、泡盛独特の風味を生成するのも、泡盛の原料にタイ米が使われる理由と言えるでしょう。

宮古島のとある居酒屋で店主と話をしたときに「泡盛はタイ米と黒麹菌を使っているうちは、焼酎みたいにキレイな風味にならないからダメだ」と言われたことがあります。店主と対決してもしょうがないので黙って聞いていましたが、焼酎ブームの走りの頃の話ですので、ひょっとしたら今頃は真反対のことを言っているかもしれません。実際、久米仙酒造の「響天」などは内モンゴルのジャポニカ米で作られたりしていますし、侮れないぐらい旨いのですが、基本的にはやはり泡盛はタイ米と黒麹菌で作ってこそ、あの味わい深い独特なお酒になるのだろうと私は思います。

世界的に見てもお酒のほとんどは基本的に原料を地元で調達して作られるものですが、泡盛はまれなことに原料を輸入して作ったりしているわけで、交易が盛んだった琉球王国ならではの酒造りだったとも言えるでしょう。こうした特徴は、今後もなるべく守っていってもらいたいものですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます