大きく分けて、二つに分けられています。自分のGalleria2ですが。今気に入っているのが、Easy2Bootというツールです。USBメモリーから起動できるLinuxだけでなくWindowsも起動できるようです。多分ですが、Linuxは起動できますが、次回起動するときは元の状態に戻ってるようです。OSの設定、例えばChaletOSで漢字を使える環境にしても、引き継げない。これは欠点です。いろんなサイトを見るとできると書いてますが、どうも上手く出来ない。Windowsは元々HDDにインストールしてあったものですので、変更が反映すると思います。Easy2BootはISOイメージをUSBメモリーへコピーするので、Linuxが元の状態に戻るのは納得できます。それを変更できると書いてるサイトもありますが?です。

もう一つ。unetbootinというツールもありました。このツールはISOイメージを持ってない場合はネットからダウンロードするようです。自分の場合はブロードバンドなので直接ダウンロードはしません。ISOを持っているUbuntu、chaletosなどで試しました。ですが、Easy2Bootで起動したLinuxが変更を保存できないので、unetbootinを使ってマルチブートしましたが、HDDへインストールしてみました。この時パーテーションを新しく作る必要がある様です。linuxではsda,sdbなどと表示しますので、間違ってもWindowsがインストールされているHDDを指定しないことが大事です。自分は1TBのHDDを二つに分けて、その半分を又半分にしました。3つ作ったように思います。前の大きい方にはubuntu、後の小さい方にはchaletosをこの辺の知識があまりないので、間違てるかもしれません。HDDへlinuxをインストールしたら起動ドライブを変えればubuntuの起動メニューが(grub?)出ますので、OSの選択ができます。USBメモリーからは起動できなくなりました。

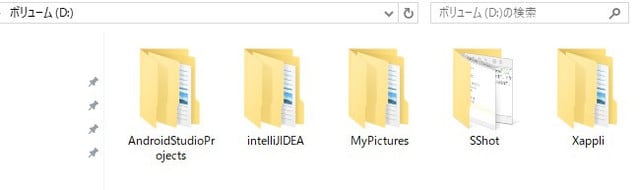

さらに突っ込んでChaletOSにintellij IDEAをインストールしようとやってみてましたが、Windowsとディレクトリーが感覚が違うのが面倒で、出来てません。

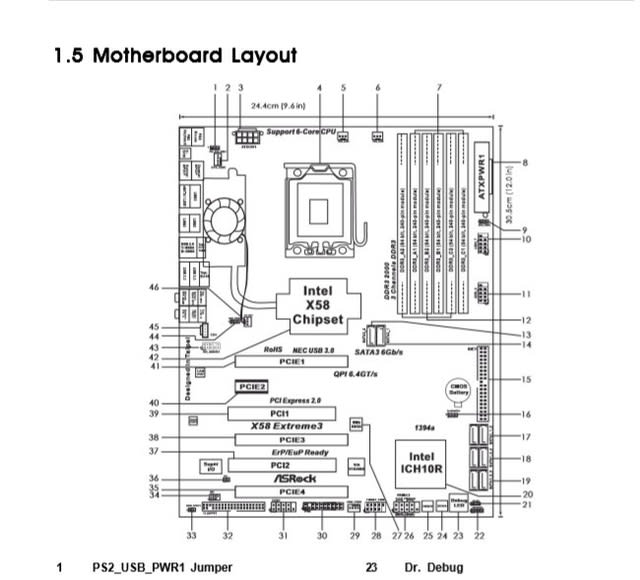

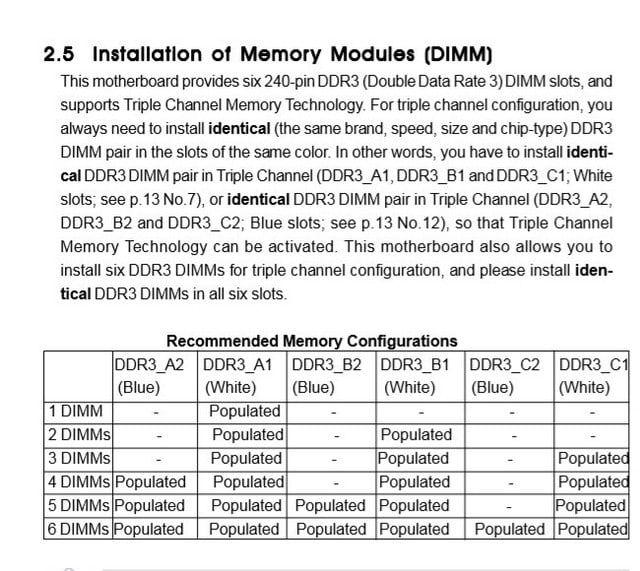

BIOSが起動する際の画面。

この時はWDの1TBを起動ドライブにしてます。ubuntuがデフォルトで起動します。が一番上で、4個下がWindowsが起動します。その1個下がChaletOS、その2個下がubuntu( on /dev/sdc3)となってますが,ここは起動できないエリアのようです。

そこを起動に選んでも、上の画面から進めません。"(-""-)"

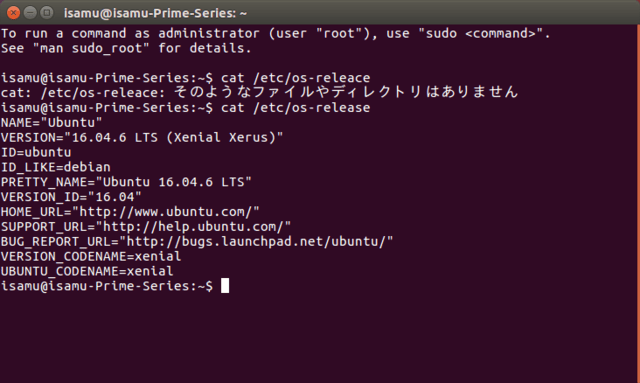

デフォルトのubuntuが起動するとこうなります。

Windowsを選んでみます。

Windowsが起動しましたが、時刻が違うようです。

ChaletOSを選んで、ESCキーを押すと、実行中の画面が表示されました。

ChaletOSが起動しました。時刻は合ってます。

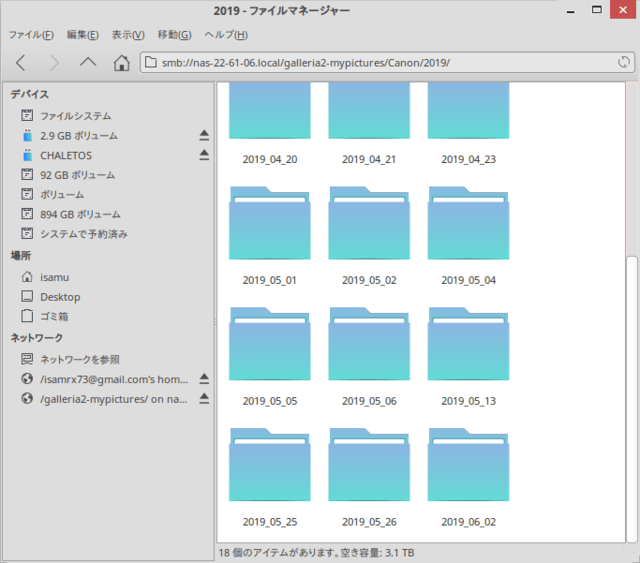

HDDがWDの1TBから起動するようになってますので、

CrusialのSSDから起動に変更します。

Windowsが起動しました。時刻もあってます。

ここからはUSBメモリーからの起動にしてみます。

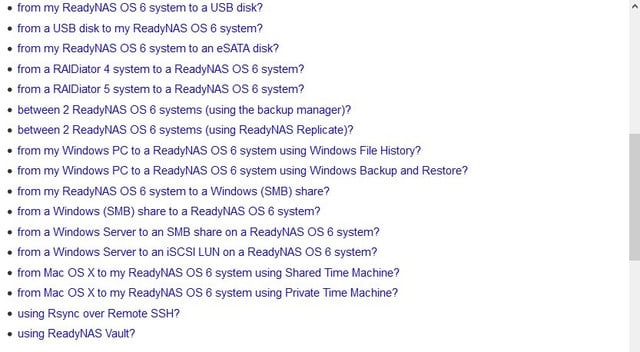

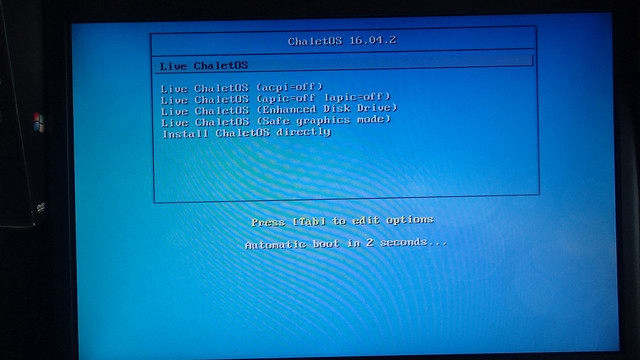

上からChaletOS、Knoppix、Ubuntu16.04、Ubuntu19.04(これはエラーが起きるようです)を選んで起動できます。F7で元々のWindowsが起動します。

ChaletOSを選んでみます。デフォルトのまま起動します。

日本語化されてないChaletOSが起動しました。

終了時の画面。

一応の目標のIntelliJ IDEAはScala SDKの保存先が不明で最後までたどり着けずでした。