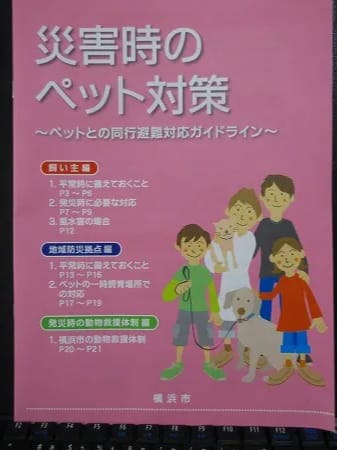

先日聴講した市民講座の

もう一つのテーマはペットの災害対策でした。

講師は このテーマでは絶対にお話を聴きたい

NPO法人 アナイス代表 平井潤子先生

最近は、避難には3種類あって

自宅避難・分散避難・避難所避難となっています。

自宅避難: 自宅の崩壊などがなく、

生活可能な場合は自宅を避難場所とする。

分散避難: 台風や集中豪雨のようにある程度予測可能な場合

自宅から離れた親類や宿泊施設、高台の施設等に避難する。

避難所避難:地震など予測不可能な災害で、

家など崩壊してしまった場合は避難所に。

また、最近では出先や職場などで被災した場合、

無理して自宅まで帰らないとも言われてます。

避難には、短期(集中豪雨や台風)と長期(大きな地震など)があり、

それぞれどうするかを話し合っておくことも大切です。

我が家は集合住宅なので、

自宅が崩壊して住めない状態でなければ

自宅避難と言われています。

避難所、拠点になっている小学校は、

近隣の戸建て住宅の方が集まったら

パンクするだろうと言われているからです。

集合住宅の場合は、自宅で避難生活と言っても

トイレの問題、必要な情報、物資は拠点まで取りに行く必要があるなど、

それはそれで大変かもしれません。

ペットも家に置いておける安心もあれば、

また余震や類焼火災など2次災害の心配もあると思います。

いろんなシチュエーションを想定して

防災を考えなければと改めて思いました。

ペット同行避難の定義は

ペットを飼養している人が災害時に 自宅等から避難する必要があるときは、

飼い主の自己責任の下でペットを連れ て避難する「同行避難」を推奨してきました。

「同行避難」は、災害時に自宅 等に留まることが危険だと判断した際に、

人とペット双方の被害を避けるため にペットを連れて行う

ペットの同行避難では、飼い主は地域の環境を壊すことなく

飼い主もペットも助かるために行動することが必要です。

そして、避難所では、飼い主たちは「飼い主の会」をつくり、

拠点運営委員会に協力して責任をもってペットの飼育、

避難所内の衛生管理をしなければならないし、

避難されたペットを飼っていない方々に対してはもちろん

動物福祉に配慮しながら飼い主とペットが「同居」や「すみわけ」の

検討をしなければなりません。とのこと。

また、避難所では動物たちの居場所は快適とは言えない場所が

振り分けられるかもしれません。暑さ寒さ、雨風対策等々

考えることは山ほどありそうですね。

なんにもない時に、準備をしておきましょう。