月に何回か「水曜休み」があり、今日はその日だ。

僕は休日は3~4時間ほど多く睡眠をとり、家族とほとんど一緒の時間に起床する。

朝ご飯をしっかり食べて、その後天気が良ければ散歩をする。もし用事があっても悪天候以外は車には極力乗らない。

なぜなら仕事で毎日100km近く走るから、休みの日だけはイヤなんだ。

自転車も極力使わない。もちろん歩きたいからだ。

快晴の今朝も降り注ぐ<花粉>に時々目をこすりながら、一時間ほど歩いた。

歩くと普段気付かない細かな事に気が付く。それは家々の庭に咲く花だったり、空き地だった場所に建物が建っていたり、知らなかった店が開店していたり、和菓子屋のウインドウのお菓子が春っぽかったり、頭上にシジュウカラが鳴いていたり、迷いペットの捜索願の張り紙があったり・・・まぁいろいろだ。

基本的に散歩中には音楽は不要だ。プレーヤーは持っていないし、将来もきっと持ち歩かない。

外の音も散歩には欠かせないモノだからだ。

でもそんな散歩をしていていつも<頭の中で自然にわき上がってくる音楽>っていうのがある。

散歩の間ずっと、というわけでもないが気持ちがよく雑念が無い時など、それを感じる。

最近はすっかりその人気も下火になってきたそうだが、「イージーリスニング」と呼ばれる、くつろいだ軽音楽のメロディであることが多いんだ。

そう、1960年から1970年代のほとんどに流行した音楽ジャンル、「イージーリスニング」。

これほど気楽に、聴こうと身構えなくてもいい音楽はない、と僕は思う。

もちろん、くつろいでいる全ての時間にぴったりでもある。

ロックやジャズのように過激な(?)リズムやビートは無く、クラシックのようにピアニシモからフォルテシモの間を行き来するダイナミックさも無く、歌詞が無いのでその意味を考えなくてもよく、ただただボリュームは一定にしたまま安心して音楽にひたれる、それがこのジャンルの特徴だ。

今日はこの音楽の話をしてみたい。

「イージーリスニング」はその最初、「ムード音楽」と呼ばれていた。

よく公共施設やホテルなどで静かに流れる<BGM>とは意味合いが違うのでその点は注意してほしいが、この耳ざわりの良い音楽も時代時代で微妙に、時には大きく変化してきた。

それを整理するため、ネット上でのお知恵も拝借して年代別に説明してみよう。

1960年代 ムード音楽

始まりは主にアメリカやイギリスのストリングス系(+木管)オーケストラによるもの

「シャルメーヌ」 マントバーニ・オーケストラ

「枯葉」 ロジャー・ウイリアムス

「ひき潮」 フランク・チャックスフィールド・オーケストラ

「夏の日の恋」 パーシー・フェイス・オーケストラ

「ムーン・リヴァー」 ヘンリー・マンシーニ・オーケストラ

「ムーラン・ルージュの歌」 パーシー・フェイス・オーケストラ

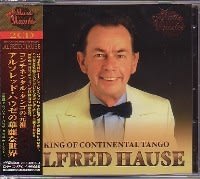

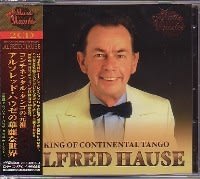

「碧空」 アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ

1970年代 イージーリスニング

ストリングス系オーケストラにビート感覚を持ち込むためドラムやブラスを加えたフランス系オーケストラが流行

「恋はみずいろ」 ポール・モーリア・グランド・オーケストラ

「シバの女王」 レイモン・ルフェーヴル・グランド・オーケストラ

「エーゲ海の真珠」 ポール・モーリア・グランド・オーケストラ

「アドロ」 フランク・プゥルセル・グランド・オーケストラ

「ふたりの天使」 サン・プルー&ダニエル・リカーリ

「ある愛の詩」 フランシス・レイ

「愛よ永遠に」 ワルド・デ・ロスリオス

「ゴッド・ファーザー~愛のテーマ」 ポール・モーリア・グランド・オーケストラ

「涙のトッカータ」 ポール・モーリア・グランド・オーケストラ

「哀しみの終わりに」 レイモン・ルフェーヴル・グランド・オーケストラ

「オリーブの首飾り」 ポール・モーリア・グランド・オーケストラ

1970年代後半 ニュー・イージーリスニング

上記サウンドがディスコ・ブームの影響下に入る

「愛のテーマ」 バリー・ホワイトとラヴ・アンリミテッド・オーケストラ

「夏の日の恋'76」 パーシー・フェイス・オーケストラ

「エーゲ海の真珠・ディスコ・ヴァージョン」 ポール・モーリア・グランド・オーケストラ

「恋はみずいろ'77」 ポール・モーリア・グランド・オーケストラ

1980年代より

カヴァー曲中心の選曲が、オリジナル、ソロ作品を演奏する非グランド・オーケストラ化が進む。

これはディスコ音楽の急激な衰退とストリングスの華麗な響きを再び聴衆が求め始めて、

大きなオーケストラが小編成のオーケストラあるいはバンド化していった結果。

( )内にあるような楽器が中心となった耳に優しい音楽。

「渚のアデーヌ」 リチャード・クレイダーマン(ピアノ)

「愛のオルゴール」 フランク・ミルズ(ピアノ)

「渚のトランペット」 ジャン・クロード・ボレリー(トランペット)

「ロマーナの祈り」 ザンフィル(パンフルート)

「哀しみのテス」 ピエール・ポルト・オーケストラ(ピアノ)

「アルハンブラの想い出」 ニコラ・デ・アンジェリス(ギター)

1980年代後半より ニューエイジ・ミュージック

忘れてならないのがウィンダム・ヒル・レーベルから登場したジョージ・ウィンストンなど。

自然の風景などを連想させるどこかモノトーン的なサウンドを特徴とするアーティストの登場。

またこの流れは「ヒーリング・ミュージック」へとつながっていく。

「サマー」「オータム」「ディセンバー」など ジョージ・ウィンストン

その他、エンヤ、マイク・オールドフィールド、などなど。

以上のような流れを経て、その後の流行音楽の変化やクラシック音楽と共に上記の音楽の番組が減っていった影響、さらにはこれらの音楽をやっていた音楽家の高齢化や死去にともなって、かつての勢いがなくなっているというのが現状なのだ。

僕はこのジャンルの中ではコンチネンタル・タンゴと呼ばれる、タンゴをシンフォニックアレンジで聴かせるアルフレッド・ハウゼ楽団(タンゴ・オーケストラ)が大好きだ。

これは完全に父の影響で、幼い頃から一家団欒の時には家具のような形のステレオでよく聞かされた。

だから今でもすごい量のコンチネンタル・タンゴの曲のアレンジの隅々までよく知っている。僕の音楽の土台ともいうべきものはこのあたりの音楽から生成されたもので、そのシンフォニックな面はクラシックに、そのラテン的なリズム感覚はロックなどのビート・ミュージックに、それぞれ興味として広がっていったと自己分析している。

さて数十年前に全盛を誇った「イージーリスニング」のジャンル、ことあるごとにこれを聴くととても懐かしい気分になる。

音楽に自らの欲求を求める「ヒーリング的」利用もいいけれど、まずは耳に優しく、けっして邪魔にならない存在のこの手の音楽を<何も音楽に求めない姿勢で> 自分の横に置いてみるのもいいのではないだろうか。

次回更新では「イージーリスニング」のツボ、耳に優しいサウンドの「技(わざ)」の一つを音楽的に解説してみたい。

SEE YOU !

僕は休日は3~4時間ほど多く睡眠をとり、家族とほとんど一緒の時間に起床する。

朝ご飯をしっかり食べて、その後天気が良ければ散歩をする。もし用事があっても悪天候以外は車には極力乗らない。

なぜなら仕事で毎日100km近く走るから、休みの日だけはイヤなんだ。

自転車も極力使わない。もちろん歩きたいからだ。

快晴の今朝も降り注ぐ<花粉>に時々目をこすりながら、一時間ほど歩いた。

歩くと普段気付かない細かな事に気が付く。それは家々の庭に咲く花だったり、空き地だった場所に建物が建っていたり、知らなかった店が開店していたり、和菓子屋のウインドウのお菓子が春っぽかったり、頭上にシジュウカラが鳴いていたり、迷いペットの捜索願の張り紙があったり・・・まぁいろいろだ。

基本的に散歩中には音楽は不要だ。プレーヤーは持っていないし、将来もきっと持ち歩かない。

外の音も散歩には欠かせないモノだからだ。

でもそんな散歩をしていていつも<頭の中で自然にわき上がってくる音楽>っていうのがある。

散歩の間ずっと、というわけでもないが気持ちがよく雑念が無い時など、それを感じる。

最近はすっかりその人気も下火になってきたそうだが、「イージーリスニング」と呼ばれる、くつろいだ軽音楽のメロディであることが多いんだ。

そう、1960年から1970年代のほとんどに流行した音楽ジャンル、「イージーリスニング」。

これほど気楽に、聴こうと身構えなくてもいい音楽はない、と僕は思う。

もちろん、くつろいでいる全ての時間にぴったりでもある。

ロックやジャズのように過激な(?)リズムやビートは無く、クラシックのようにピアニシモからフォルテシモの間を行き来するダイナミックさも無く、歌詞が無いのでその意味を考えなくてもよく、ただただボリュームは一定にしたまま安心して音楽にひたれる、それがこのジャンルの特徴だ。

今日はこの音楽の話をしてみたい。

「イージーリスニング」はその最初、「ムード音楽」と呼ばれていた。

よく公共施設やホテルなどで静かに流れる<BGM>とは意味合いが違うのでその点は注意してほしいが、この耳ざわりの良い音楽も時代時代で微妙に、時には大きく変化してきた。

それを整理するため、ネット上でのお知恵も拝借して年代別に説明してみよう。

1960年代 ムード音楽

始まりは主にアメリカやイギリスのストリングス系(+木管)オーケストラによるもの

「シャルメーヌ」 マントバーニ・オーケストラ

「枯葉」 ロジャー・ウイリアムス

「ひき潮」 フランク・チャックスフィールド・オーケストラ

「夏の日の恋」 パーシー・フェイス・オーケストラ

「ムーン・リヴァー」 ヘンリー・マンシーニ・オーケストラ

「ムーラン・ルージュの歌」 パーシー・フェイス・オーケストラ

「碧空」 アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ

1970年代 イージーリスニング

ストリングス系オーケストラにビート感覚を持ち込むためドラムやブラスを加えたフランス系オーケストラが流行

「恋はみずいろ」 ポール・モーリア・グランド・オーケストラ

「シバの女王」 レイモン・ルフェーヴル・グランド・オーケストラ

「エーゲ海の真珠」 ポール・モーリア・グランド・オーケストラ

「アドロ」 フランク・プゥルセル・グランド・オーケストラ

「ふたりの天使」 サン・プルー&ダニエル・リカーリ

「ある愛の詩」 フランシス・レイ

「愛よ永遠に」 ワルド・デ・ロスリオス

「ゴッド・ファーザー~愛のテーマ」 ポール・モーリア・グランド・オーケストラ

「涙のトッカータ」 ポール・モーリア・グランド・オーケストラ

「哀しみの終わりに」 レイモン・ルフェーヴル・グランド・オーケストラ

「オリーブの首飾り」 ポール・モーリア・グランド・オーケストラ

1970年代後半 ニュー・イージーリスニング

上記サウンドがディスコ・ブームの影響下に入る

「愛のテーマ」 バリー・ホワイトとラヴ・アンリミテッド・オーケストラ

「夏の日の恋'76」 パーシー・フェイス・オーケストラ

「エーゲ海の真珠・ディスコ・ヴァージョン」 ポール・モーリア・グランド・オーケストラ

「恋はみずいろ'77」 ポール・モーリア・グランド・オーケストラ

1980年代より

カヴァー曲中心の選曲が、オリジナル、ソロ作品を演奏する非グランド・オーケストラ化が進む。

これはディスコ音楽の急激な衰退とストリングスの華麗な響きを再び聴衆が求め始めて、

大きなオーケストラが小編成のオーケストラあるいはバンド化していった結果。

( )内にあるような楽器が中心となった耳に優しい音楽。

「渚のアデーヌ」 リチャード・クレイダーマン(ピアノ)

「愛のオルゴール」 フランク・ミルズ(ピアノ)

「渚のトランペット」 ジャン・クロード・ボレリー(トランペット)

「ロマーナの祈り」 ザンフィル(パンフルート)

「哀しみのテス」 ピエール・ポルト・オーケストラ(ピアノ)

「アルハンブラの想い出」 ニコラ・デ・アンジェリス(ギター)

1980年代後半より ニューエイジ・ミュージック

忘れてならないのがウィンダム・ヒル・レーベルから登場したジョージ・ウィンストンなど。

自然の風景などを連想させるどこかモノトーン的なサウンドを特徴とするアーティストの登場。

またこの流れは「ヒーリング・ミュージック」へとつながっていく。

「サマー」「オータム」「ディセンバー」など ジョージ・ウィンストン

その他、エンヤ、マイク・オールドフィールド、などなど。

以上のような流れを経て、その後の流行音楽の変化やクラシック音楽と共に上記の音楽の番組が減っていった影響、さらにはこれらの音楽をやっていた音楽家の高齢化や死去にともなって、かつての勢いがなくなっているというのが現状なのだ。

僕はこのジャンルの中ではコンチネンタル・タンゴと呼ばれる、タンゴをシンフォニックアレンジで聴かせるアルフレッド・ハウゼ楽団(タンゴ・オーケストラ)が大好きだ。

これは完全に父の影響で、幼い頃から一家団欒の時には家具のような形のステレオでよく聞かされた。

だから今でもすごい量のコンチネンタル・タンゴの曲のアレンジの隅々までよく知っている。僕の音楽の土台ともいうべきものはこのあたりの音楽から生成されたもので、そのシンフォニックな面はクラシックに、そのラテン的なリズム感覚はロックなどのビート・ミュージックに、それぞれ興味として広がっていったと自己分析している。

さて数十年前に全盛を誇った「イージーリスニング」のジャンル、ことあるごとにこれを聴くととても懐かしい気分になる。

音楽に自らの欲求を求める「ヒーリング的」利用もいいけれど、まずは耳に優しく、けっして邪魔にならない存在のこの手の音楽を<何も音楽に求めない姿勢で> 自分の横に置いてみるのもいいのではないだろうか。

次回更新では「イージーリスニング」のツボ、耳に優しいサウンドの「技(わざ)」の一つを音楽的に解説してみたい。

SEE YOU !