160年前、

天狗党は京を目指して進軍中だった

天狗党の筑波山挙兵

今年は水戸藩の尊王攘夷派による天狗党の乱が起こってから160年である。

筑波山は名山として知られ、挙兵を各地に印象づけるたには、恰好の場所である上、事前に出張所を置くことができたので計画は容易に進むと考えられたのであろう。

廃仏毀釈前の筑波山

藤田小四郎の像 (筑波山神社)

藤田小四郎の書 (石岡市歴史資料館蔵)

天狗党が筑波に向かう前、

蹶起を練った石岡市・新地八軒

筑波に向かう前、必勝を祈願した鈴ノ宮稲荷

元治元(1864)年3月27日、田丸稲之衛門を大将とする60名余の集団が筑波山へ登り、町役所を本陣として周囲に呼びかけると、捧地から尊皇攘夷派の浪士が駆けつけ、数日で150名ほどにのぼった。

挙兵した筑波勢は、数日の間各地で軍資金を「金策」し、その額は2000両におよんだといわれる(泉・神立家文書)。

挙兵の少し前の3月15日、横浜と糸綿商いを行い大きな利益をえていた新治郡片野村の豪農伝七が、天訣を加えられて殺害された事件もあり、筑波山周辺の豪農のなかには、あわてて献金に応じるものもいた。

しかし筑波山は、地形上は比較的登山の容易な山で防御が難しい面もあったので、藤田らは次の目標として、日光山を選びここに参詣の後、攘夷を決行するとして出発することにした。

日光山は徳川家康の廟所があり、地形も峻険であったので、立てこもるには格好の地であった。

そこでここに参詣すると称して、その占拠を目指したのである。

このため彼らは、挙兵から数日した4月3日、ひとまず筑波山を立って、日光に向かうこととなった。

出発にあたっては、田丸稲之衛門を総帥にし、藤田小四郎と竹内百太郎・岩谷敬一郎が総裁となり、天勇・地勇・竜勇・虎勇・中軍.補翼.遊軍などの隊列を整え、それぞれ隊長を任命した。

その人数は130名ほどで、槍や鉄砲を装備し、筑波山より徴発した葵の紋入りの慕などをもっていた。

また徳川斉昭の木像をつくり、これを輿にのせて「従二位贈大納言源烈公神輿」(烈公は徳川斉昭の誼号)と書き、白衣を着用したものにかつがせ、威儀をただして出発したという。

天狗党の日光参詣と筑波帰還

4月3日に出発した筑波勢(以下、彼らを筑波勢と称する)は、真壁郡小菓村、下野国石橋宿と泊まり、4月5日には字都宮に入った。

ここで宇都宮藩に挙兵の主旨を説明し協力を求めたが、賛同をえられず、藩の重臣で尊攘運動に理解があった県勇記より軍用金1000両と日光社参の保証をえて、4月7日、日光に向かった。

日光ではすでに前年文久3年(1863年)9月宇都宮藩浪人大河滝右衛門・会津藩浪人高橋晴次ら5名が、参詣と称して宿所に密かに武器をもちこんでいることが、発覚しており、字都宮藩や館林藩が警備を固めていた。

また筑波勢の接近がつたわると、日光奉行所ではかねて準備していた農兵800名を召集して、大砲などを備えて、滋重に警備した。このため筑波勢は日光にはいることはできず、結局、県勇記の仲介で、代表者のみが警護のなかを参詣するにとどまった。

筑波勢は、4月11日まで日光に滞在したが、この間、緊急の讐護を命じられた足利藩士100余名・太田原藩士100余名・鳥山藩士150余名などが駆け付けたので、日光をあきらめ大平山(現栃木市)に立てこもって周囲に呼掛け、軍資金の調達を行った(『日光市史』中巻)。

大平山で筑波勢の田丸は岡山藩主池田茂政に働きかけて、朝廷より攘夷の勅書を受けようとした。しかしこれも成功せず、5月晦日大平山を離れて再ぴ筑波へ帰ることにたった。

筑波に帰るにあたっては、岩谷敬一郎ら120余名を別同隊とし、壬生・結城藩に挙兵の主旨をといて協力をもとめようとしたが、両藩はこれを相手にせず、警備を厳重に固めたので成果はなかった。

またこの頃積極的に金策にあたっていた田中愿蔵に率いられた一隊は上野国桐生にまで出向いて、軍資金を集め、帰りに足利藩領であった栃木町(現栃木以栃木市)に武器や軍資金を要求し、断わられると各所に放火し、町を焼いた(『栃木県史』通史編五)。

田中愿蔵隊の強引な金策は筑波勢の評判を決定的に落とし、筑波勢に大きな打撃をあたえることになった。

こうして各地で、活躍しながらもさしたる成果もないまま筑波勢は、6月2日再び筑波山へ帰還した(『波山記事』)。

土浦藩領であった和泉村の名主の探索によると、その人数を数えると、6、70~80名ほどとなっている。このほか各地から別同隊が帰山し、その勢力は1000名ほどとなっていた。

彼等は筑波町の出口を長さ二間ほどの杭木を打って固め、沼田村明蔵院には須藤敬之進・宇都宮左衛門の天勇隊が大筒を道路に向かりて配置して警備した。

また郷国小径には、竹槍塁で結ぴ浪人の出入は印鑑がなくてはできないようにした。

さらに西では、高祖道村で小貝川を固め、南は筑波山の麓の臼井村に土手を升形に築き、大堀を掘り黒門を構えて警備し、その先の神郡村普門寺に警護の兵をいれた。

東では、十三塚峠に仮小屋を築き、小幡村宝薗寺に拠点をおき、北は筑波山の頂上の五軒茶屋を見張り所として、備えを固めた。さらに土浦藩領の北条町にも進出しようとして、宿所の提供を申し入れたが、断わられた。

土浦藩では、6月9日に200名を小田村に派遣し、筑波勢い申し入れて、同領内に入り込まないことを約束させたが、あまり守られなかったという(『波山記事』)。 土浦藩や笠間藩は常陸では水戸藩に次ぐ有力藩で、筑波勢もこれを刺激することは得策でないと判断し、同領内での活動はある程度はひかえようとしていた(泉・神立家文書)。

しかし筑波勢中枢の判断とは別に、普門寺に滞在した田中愿蔵隊は6月21日土浦の城外の真鍋宿を襲い、宿を焼き金品を掠奪した。またこれに呼応して、筑波勢の一部も北条を警備していた土浦藩兵を攻撃したが、いずれも目的を達することができなかった(『茨城県史』近世編)。

洞下・下妻の戦いと天狗党の崩壊

一方筑波勢の動きに、幕府でも6月14日ようやく討伐の方針が決定し、近隣諸藩に動員を命じ、目付小出順之助のひきいる歩・騎・砲の洋式三兵3000名が派遣された。

また水戸藩では、この間、門閥派の市川三左衛門が弘道館の文武諸生を組織し、鎮派を追って政権をにぎり、幕兵とともに700名の部隊を率いて筑波勢鎖圧に向かうこととなった。

鎮圧部隊は日光街道の小山宿より結城・下館を通り、下妻に結集した。これにたいし筑波勢は藤田小四郎・飯田軍蔵ら150名が7月6日に洞下宿に進出し、鎮圧軍を迎え撃とうとした。

両軍は7月7日、高道祖原で衝突したが、装備と兵力に優る鎮圧軍のため筑波勢は緒戦では敗退し、ひとまず筑波山へ引き上げた。しかし翌日、筑波勢は真壁郡木戸村(現関城町)の出身で地理に詳しい飯田軍蔵らの提案で下妻の鎮圧軍へ夜襲をかけることにした。

鎮圧軍は緒戦の勝利を利用して、一気に筑波山へ押し寄せて、勝敗を決するような戦意はなく、本営で勝利の祝宴を開いて時を過ごしていた。

筑波勢が引き上げた高祖道.洞下村方面にも、とくに警備の兵を配置することもなかったため、夜襲に出てきた筑波勢は難なく小貝川を渡り、7月9日幕府軍の本営だった下妻の多宝院を急襲することができた。

不意をつかれた幕府軍は大混乱に陥り、かろうじて下妻を脱出し、高崎藩など諸藩兵も下妻を追われた。

このため下妻藩も陣屋を焼いて、退却せざるをえず、下妻・下館方面の鎮圧軍は総崩れとなった。筑波勢の威勢は大いにあがり、勝利を聞いて合流してきた尊攘派の浪土は400名にのぼったという。

しかし筑波勢の優位もここまでであった。もともと筑波勢は自力で幕府に立ち向い、周囲の情勢を変えていくだけの力をもってはいなかった。

尊攘派の浪士の蜂起だけでは、尊攘の実行だけでも容易でないことは、各地の蜂起の失敗が証明していた。筑波勢も大平山に一カ月以上も滞在しながら、初期の目的を達成できなかつたばかりか、献金の強要などで孤立を深めるばかりであったのである。

このため筑波山へもどってきた頃から、筑波勢は山へ立てこもる以外に、次の行動の展望を見つけることができなくなっていたと思われる。

こうしたなかで下妻を引き上げた市川三左衛門らの諸生派が、7月23日に水戸城に入り、残った激派やその家族の弾圧に乗り出すと、筑波勢のなかには水戸にもどりこれと戦おうという声が生じた。

このため水戸藩以外からの参加者は、筑波勢を離れるものが多くでたが、藩士を中心とする主流は7月24日、水戸に向かって筑波山を下りていった。

これにともない、他の尊攘派の浪士も次々と策波山を下り、8月14日西岡邦之助ら40名が、幕府軍の接近を知り、筑波を去ったのを最後に、筑波山での屯集は終わった。

水戸に向かった筑波勢は、城下で諸生派と戦いを繰り広げたが、諸生派の守りは固く、水戸城に入ることはできなかった。これに対し江戸では藩主徳川慶篤が、藩内訌争をしずめるために、宍戸藩主松平頼徳に鎮派の榊原新左衛門以下700名をつけて、派遣することにした。

この隊に途中より、武田耕雲斉など鎮派でも激派に同情的なものなどが加わり、水戸に向かった。これを大発勢と称したが、彼らは8月10日諸生派の占領する水戸に着き入城を求めるが、断わられて那珂湊に拠って、諸生派と闘うことになった。

これに小川に拠点を設けていた激派が合流し、以後那珂湊と水戸の間で、激しい攻防戦が開始されることになったのである。

一方、下妻の戦いに破れた幕府は、若年寄田沼意尊を常野追討軍総括に任命し、第二次討伐軍を派遣した。これには神郡村を中心に5000石を領していた井上正常も小姓組頭として参加している。

幕府の追討軍は7月25日に江戸を立ち、古河・下館・笠間を通って水戸に入り、諸生派の援軍要請をうけて、9月1日より那珂湊を包囲攻撃した。

攻撃は、大発勢・筑波勢の抵抗で難航したが、結局、幕府軍との戦闘を望まなかった大発勢の主力が降伏したことで、10月23日那珂湊は陥落した。

降伏に反対した武田耕雲斉や筑波勢1000名余は、那珂湊を脱出し、久慈郡大子村で陣容を整え、京都にのぼって徳川斉昭の子で、一橋家に養子に入り、当時禁裏守衛総督を勤めていた一橘慶喜に尊王攘夷の真情を訴えることとした。

10月26日、800名余りとなった同勢は総大将に武田耕雲斉をいただき、隊を再編成して西上の途についた。

諸生派の弾圧で、その家族もくわわり、西上は困難を極めたが、途中の諸藩が必死の勢いで西上しようとする同勢と正面から闘って打撃を被ることを恐れて、通過を黙認したり、討伐に消極的でなかったことから、ともかく美濃にはいることができた。

しかしかれらが期待していた一橋慶喜は、調停より旧勢討伐の許可をとり大津に出陣するありさまで、京都方面の讐備は厳重を極めた。そこでいったん越前に入り、ここから琵琶湖の西岸を通って入京しようと、越前に向かったが、折りからの雪と寒さのためついに力つき、12月20日討伐軍に降伏した。

幕府では降伏者823名中武田耕雲斉・固丸稲之衛門・藤田小四郎以下352名を斬首とする厳しい処分を行った。

さきに那珂湊で投降した大発勢にも切腹以下の処分が行われており、これにより水戸藩尊王攘夷派は壊減した。このため水戸藩はいちはやく幕末動乱に乗り出しながら、明治維新において、ついに重要な役判を果たすことなく終わってしまうことになったのである。(『茨城県史』近世編)。

一隊は11月15日、下仁田で高崎藩を破り、11月19日、20日に和田峠で松本・諏訪両藩を破り進軍を続けた。

12月1日、美濃国揖斐宿で一橋慶喜が天狗党討伐の総大将になっていることを知ると、京都への進軍をあきらめ越前に向かった。

12月11日新保宿で幕府軍、諸藩兵約3万に包囲され、12月17日払暁とともに動き出した鯖江、府中の兵が後方から殺到すると、天狗党員828名は加賀藩に投降した。

以上が水戸天狗党の乱の概要である。

水戸藩尊攘派の筑波山挙兵、一橋慶喜が天狗党討伐の総大将、その後の大政奉還、江戸幕府の終焉や幕末の勤皇志士の国体観の形成に大きく影響したのが水戸学の「尊王攘夷」思想であった。

水戸天狗党の義挙を記した碑

〔筑波山神社 随神門裏手〕

【関連記事】

藤田東湖、小四郎父子と茨城県の県民性「三ぽい」

島崎藤村の「夜明け前」に描かれた水戸天狗党 (1)

北畠親房の「神皇正統記」

〔南北朝時代〕

鎌倉幕府は1192年、源頼朝が創設したが、頼朝直系の血は早々に途絶えたため4代将軍以降は藤原家や宮家から名目上の将軍を立て、実際の権限は執権の北条家が行使するという二重体制のもとで続いていた。

文永11(1274)年と弘安4(1281)年の元寇は執権北条時宗(1251~1284)の力で乗り切ったが、時宗が34歳の若さで死去すると元寇のため幕府の財政が極端に悪化したこともあって幕府の支配体制にゆるみが出てきた。

京方面においては後醍醐天皇が中心となった動きが激しさを増し、関東においても、北條氏の運命は尽きていた。先に、千早の攻囲軍中にあって、護良親王の令旨を戴いて東国へ帰っていた新田義貞は、義兵を起して鎌倉に攻め入り、北條氏一族を討滅した。時に元弘3(正慶2、1333)年5月22日、鎌倉幕府は終わった。

その後、足利尊氏の北朝と後醍醐天皇の南朝に分かれて激しい戦いが続いた(南北朝時代)。

この時代の変乱は、足利尊氏が、後醍醐天皇の親政に背き、武家政治の復興を計ったことに起因しているが、当時武士階級に大義名分を解するもの甚だ少く、多くの武士は利害情実によって動き、昨日の宮方は今日の武家方となり、今日の武家方は明日の宮方となるというように、付いたり離れたりの動きが多かった。足利氏をして野心を遂げさせた背景には、このような武士の動きがあった。

南朝勢力の参謀役であった北畠親房は、天皇領の庄園で小田氏の支配下にあった信太荘に海路上陸し、常南地方の南朝の中心であった小田城に在城して東国の勢力挽回に努めた。

北畠親房は小田城に在城していた延元4(1339)年の秋ごろ、人心の頽廃を嘆じ、日本の国体を明らかにするため「神皇正統記」を執筆した。後村上天皇に献上するためといわれている。

その冒頭で「大日本は神国なり。天祖始めて基を開き、日神 長く統を伝へ給ふ。我が国のみこの事あり。異朝にはその類なし。この故に神国といふなり」と、国体の真髄を明らかにしている。

また、「凡そ王土に孕(はら)まれて、忠を致し命を捨つるは人臣の道なり。必ず之これを身の高名と思ふべきにあらず」と喝破して、当時の武士の通弊たる恩賞目当ての進退に対して、鉄槌を下している。

「大日本史」「日本外史」の勤皇思想も、「神皇正統記」にその源を発している。「神皇正統記」は明治維新の思想的基盤をなした著述である。北畠親房は老躯をもって朝廷に尽くし、その子顕家、顕信を君国に捧げた。

このため戦前、北畠親房を、日本無双の忠臣だと言われていた。

【関連記事】

(北畠親房と「神皇正統記」に関しては下記の記事参照)

大町桂月 『秋の筑波山』、自動車のない時代の登山は大変だった!

尊皇思想の勃興

家康、秀忠、家光と、江戸幕府3代の将軍は、朝幕問題、諸大名問題、切支丹キリシタン問題、外国との通商問題、その他法制、経済、教化などに腐心していたが、彼等は幕府の政権の永続化を図る以外、何ら高遠な理想を持っていなかった。そのために日本の民族的発展の機運を阻害した点が少なくない。

また、織田信長、豊臣秀吉は皇室に対する純粋な敬意を持っていたが、徳川家康、秀忠は皇室に対して終始政略的であり、江戸幕府の朝廷に対する態度は、勤皇の志士によって痛憤を感じさせることが多かった。

後水尾天皇の

葦原やしげらばしげれおのがまゝ

とても道ある世とは思はず

の御製によっても、幕府の横暴が察せられる。

しかし、天下の政権を握った徳川家康が、治国の道徳的基礎として従来の戦国武士道を学問によって新しい君臣道徳に体系づけようとしたことは、やがて天下の武士に君臣の大義名分を知らせることに役立った。

彼等は自分と主君との名分を知ると共に、主君と将軍との名分を知り、それと同時に将軍と朝廷との間に、より一層大なる名分の存在することに気づいた。

幕府の学問奨励によって輩出した江戸時代初期の大儒者である山鹿素行、熊沢蕃山、山崎闇斎等は、漢学に伴うシナ中心の思想を清算し、日本の学者であるとの自覚を持つに至ったことと共に、日本主義に徹し、日本の国体の尊厳なる所以は、尊崇すべき皇室あるがためだという結論に達していた。

聖徳太子が「日出処ひいづるところの天子」と書いた国体精神が、北畠親房の「大日本は神国なり」の神皇正統記となり、尊王思想は後々の学者に承け継がれていたのである。

幕府が、御用倫理学と頼んでいた朱子学派の山崎闇斎が、尊皇賤覇思想の一つの源とさえなっている。

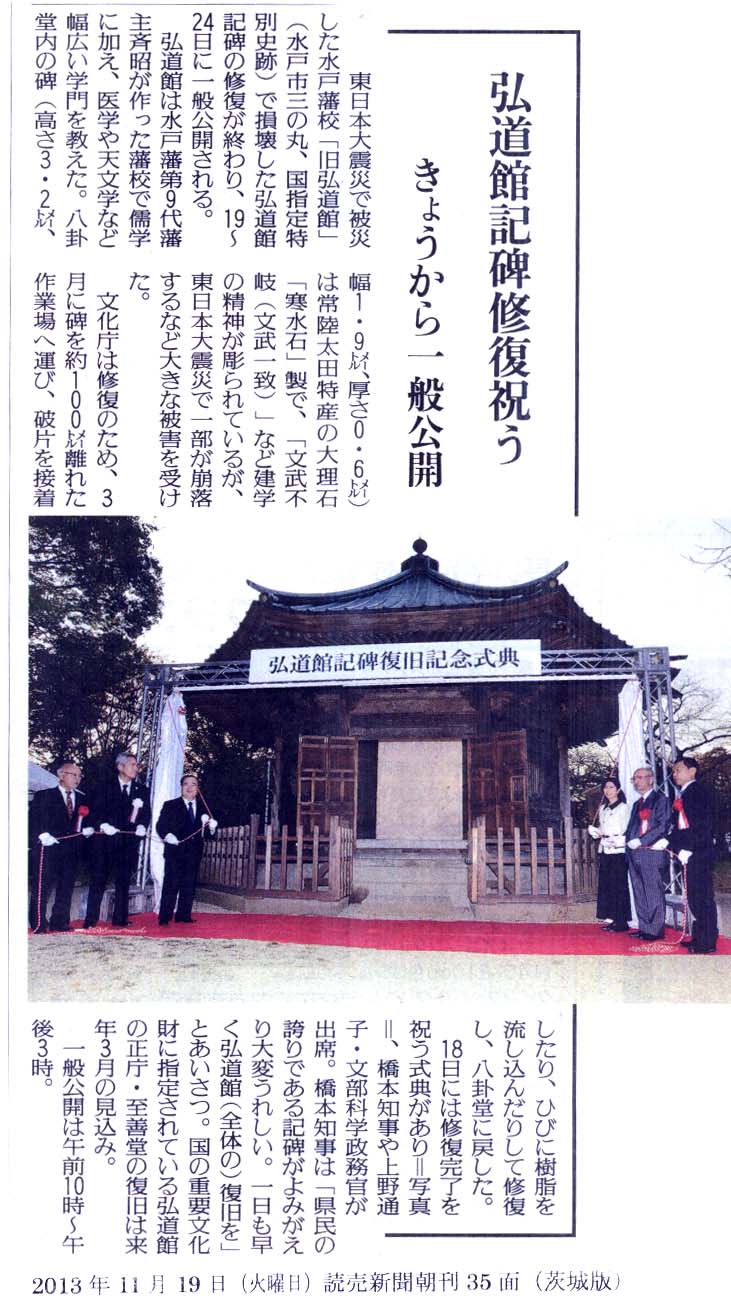

弘道館記碑修復祝う

水戸学

こうして江戸幕府が、自家の道徳的立場を擁護するため奨励した学問は、国体観念を勃興させ、それと不可分である尊皇思想の台頭を促がすことになった。

しかも、徳川の御三家として、その藩屏である水戸の徳川光圀は、彰光館を開き「大日本史」を編修した。

「大日本史」は、南朝正統論を唱えたていたので後世に大きな影響を与えることになった。実際に編集員を各地に派遣して考証し、引用した出展の明記、史料・遺物の保存に努めている。また和文・和歌などの国文学、天文、暦学、算数、地理、神道、古文書、兵学などの学問を奨励した。

代表的な学者に中村願言、佐々宗淳、安積澹泊、栗山潜鋒等が居る。元文2(1737)年、安積澹泊の死後、修史事業は停滞した。

だが、その修史の事業は、当時における国史の定本を提供したというだけではなく、水戸35万石の財力を傾注したといわれる編史事業そのものが、学問の奨励となり、学者の優遇となり、国史の研究を促し、国学勃興の原因となり、尊皇精神の昂揚に多大な貢献をした。

また徳川光圀は、寛文5(1665)年、亡命中の明の遺臣朱舜水を招聘した。朱舜水は、陽明学を取り入れた実学派であった。

第6代藩主徳川治保の時代になると蝦夷地にロシア船が出没したことがあって、彰光館総裁立原翠軒を中心として修史事業の復興に努めただけでなく、農政改革や対ロシア外交など具体的な藩内外の問題に意見を出すようになった。

立原翠軒の弟子の幽谷は寛政3(1791)年、「正名論」を著し、寛政9(1797)年に藩主治保に上程したが、藩政を批判する過激な内容であったので編修の職を免ぜられ左遷された。

大日本史編纂の方針を巡り翠軒と幽谷は対立を深めるようになったが、幽谷は、文化4(1807)年総裁に就任した。幽谷の門下、会沢正志斎、藤田東湖、豊田天功らが水戸学派の中心となった。

義公以来連綿として続いた水戸の藩学は、会沢正志斎、藤田東湖の2人の碩学の出現により、後世、水戸学と称されて尊皇論の中核となった。

水戸学の定義を強いて言えば、大義名分の学であり、皇道第一主義の思想である。その背後には、「大日本史」という史論を持ち、その実践方法においては、あくまでも実行第一を主としている。この点では、陽明学の実践主義も遥かに及ばない。

その思想の中心が国体明徴であるため、勢い覇者である幕府否認に傾き、それを実行したため幕府にとっては、これ程恐ろしいことはなかった。

井伊直弼が安政の大獄で狂気じみたテロリズムを行ったのも、この勤皇思想の中核水戸学の総主たる斉昭を抑えるためだった。

水戸学の基礎を大体築いたのは藤田幽谷であるが、これを体系ある思想として完成させたのは、その高弟である会沢伯民と、その子である藤田東湖である。 会沢伯民は、諱(いみな)は安(やすし)、通称正志斎とも言われた。東湖その他の水戸学者の稜々たる野性ぶりとは違って、温厚篤実、心の底からの学者肌の人であった。

後進を戒めて、常に、

「口を以て書を読むことなく、心を以て読め。」

「士は弘毅でなければならぬ。弘なるが故に之に安んじ、毅なるが故に少しも撓たわまない。」

などの言葉を遺している。

然し、何といっても彼の名を不朽にしたのは、44歳の時に著した「新論」である。文政7(1824)年水戸藩内大津村に、イギリスの捕鯨船員12人が水や食料を求めて上陸するという事件が起こった。

幕府の対応は上陸したイギリス人の要求をそのまま受け容れるもであったため、幽谷らは幕府の対応は弱腰であるととらえ、水戸藩内で攘夷論が広まることになった。

事件の翌年、会沢正志斎は尊皇攘夷の思想を理論的に体系化した「新論」を著述した。

その冒頭で、「日本国民のすべては、何を措いても、日本国体の自覚の上に立て。」と正志斎が絶叫したのが「新論」の趣旨である。

その巻一の初めには、

「謹みて按ずるに、神州は太陽の出いづる所、元気の始まる所にして、天つ日嗣(ひつぎ)、世々、宸極(しんきよく)を御し、終古易かはらず。固もとよりに大地の元首にして、万国の綱紀なり。誠に宜しく宇内(うだい)に照臨し、皇化の曁(およぶ)所、遠邇(えんじ)あることなかるべし。」 と、

日本国の優越を宣言している。

「新論」は、熱血溢れる幕末の勤皇の志士達には、経典の如く読まれ、奮起の原動力となった。

吉田松陰は、肥後の宮部鼎蔵(ていぞう)と手を携へて上京する船中でも、この「新論」を読んで深く感激したと言い伝えられている。そして、会沢に会いたくてたまらず、遂に水戸の寓居を訪れて、尊敬する会沢から直接、話を直接聞くと、「吾れ今にして皇国の大道を知れり。」と述懐し、「会沢先生は、人中の虎なり。」と、死ぬまで敬慕の念を寄せていた。

高杉晋作は「新論」を読むと、すぐ藩公の世子に献上しているし、真木和泉は、「新論」を読むと、矢も楯もたまらず水戸へ出掛けて会沢門下に加わっている。

「新論」の名声は天下を風靡して、「新論」を読まざる志士はなく、「新論」を読んで勤皇志士たらざるなし、といった有様であった。

天保8(1837)年、第9代藩主の徳川斉昭は藩校・弘道館を設立し、総裁の会沢正志斎を教授教頭とした。藤田東湖は古事記、日本書紀などの建国の神話を基に「道徳」を説き、そこから日本固有の秩序を明らかにしようとした。

中でも弘道館の教育理念を示したのが「弘道館記」である。東湖は「弘道館記」とこの解説書の中で、尊王思想を明らかにしている。これらは、水戸学の思想を簡潔に表現しており、その中で「尊王攘夷」の語がはじめて用いられている。

会沢正志斎は、水戸の南街塾で、諸国から集った好学の志士を教導しながらも、万巻の書に埋り、清貧の中に、文久3(1863)年83歳の天寿を全うし生涯を終えた。

会沢正志斎が学者肌であったが、藤田東潮は、むしろ、悲憤慷慨する気骨のある政治家肌の男であった。東湖は、天下の諸侯有志と交わって積極的に水戸学を鼓吹した。西郷隆盛は、大先輩として東湖を敬い、「天下真に畏敬すべきは、東湖先生である。」と晩年に至るまで語っている。

また、東湖は土佐の豪傑殿様山内容堂とは非常に親密で、酒宴では盛んに時勢を語り明したが、ある時、「水戸は親藩でダメだが、山内侯一つ幕府に対して御謀叛なさつては如何でござる。」と言って、きもっ玉の大きい容堂を驚かしている。

東湖の著書で、有名なものは、「常陸帯」「囘天詩史」「弘道館述義」「正気歌」などである。中にも、「囘天詩史」「正気歌」は、維新の志士に愛誦好吟された。

東湖の活動には、藩主、烈公斉昭のバックアップがあったので水戸学は会沢正志斎、藤田東湖に至って大成した。しかも、水戸藩は、諸侯中の最高位にあった烈公斉昭以下藩をあげて鬱蒼と生い茂る林のように反幕府勢力の一大中心となっていた。

【関連記事】

水戸黄門は“名君”だったが、実在した徳川光圀の水戸藩の百姓は貧窮に喘いでいた

国学の興隆

江戸時代に勃興した思想で、明治維新以後、戦前の日本社会に最も大きな影響を与えたものは、第一に国学であり、第二に洋学である。この国学の興隆に直接有力な刺戟を与へて国学復古の気運を創ったのは、水戸光圀の修史事業であった。

光圀は大日本史の編纂に当って、和文の本原をたずねて古語を研究する必要を感じて、日本全国にその史料を探し求め、それを整理した。すなはち、扶桑拾葉集や、礼儀類典や、神道集成を編纂し、さらに万葉集の研究に手をつけた。

このことは、日本の法典、法や儀式などの研究に大きな影響を与へ、難解とされていた国学書、中でも国文学書の一般的研究に、一筋の道を開いたのである。

当時、大坂に下河辺長流(しもかうべながる)、釈契沖(しやくけいちゆう)のような古典古語に通じた篤学の人々がいて、光圀は多くの中から適当な人や物を探し出すことができた。その上、漢学者も刺戟されて国学の必要を感じ、古典研究に余力を用いるものが多くなったが、新井白石や伊藤仁斎、貝原益軒は、その代表である。

下河辺長流、釈契沖についで現はれた専門の国学者に荷田春満がある。春満の家は代々京都伏見稲荷山の祠官である。彼は家を弟に家を継がせ、自らは国学の復古をもって任とし、国史、律令、古文、古歌および諸家の記伝に至るまで渉猟した。

当時は支那かぶれの荻生徂徠が、日本を東夷と称していた時代であったが、春満の「ふみ分けよ、大和にはあらぬから鳥の、跡を見るのみ人の道かは」の一首は、彼の一生の抱負であるばかりでなく、門下から門下へと伝承された建学の精神であった。

彼は釈契沖のような後援者を持たない一介の町学者であったが、独力で契沖とは別の方面において古学を開拓した功労者である。そして彼が遺した最大の功績は、彼が起こした学統から賀茂真淵や本居宣長のような偉大な復古学者を輩出させたことである。

賀茂真淵は遠江・浜松の新宮の禰宜・岡部定信の二男で、享保18(1733)年37歳で京都に出て、荷田春満の門に入った。足かけ4年で師の春満は死んだが、平田篤胤は、荷田の多くの門人中で一人傑出していた。真淵の学統を真に受け継いだ者は、本居宣長で、国学の真の精神を明らかにしている。

彼の著書「玉くしげ」に、

「凡て天下の大名たちの、朝廷を深く畏れ、厚く崇敬し奉り玉うべき筋は、公儀の御定めの通りを、守り玉う御事勿論也。然るに朝廷は、今は天下の御政を、きこしめすことなく、おのづから世間に、遠くましますが故に、誰も心には、尊き御事は存じながらも、事にふれて、自然と敬畏の筋、等閑なおざりなる事も、無きにあらず。

抑そもそも本朝の朝廷は、神代の初めより、殊なる御子細まします御事にて、異国の王の比類にあらず。下万民に至るまで、格別に有りがたき道理あり。(中略)されば一国一郡をも治め玉はん御方々は、殊更に此子細を御心にしめて、忘れ玉う間敷(まじき)御事也。是即ち大将軍家への、第一の御忠勤也。

いかにと申すに、先ず大将軍と申奉まをしたてまつるは、天下に朝廷を軽しめ奉る者を、征伐せさせ玉う御職にましまして、此ぞ東照神御祖命(あづまてるかむみおやのみこと)の御成業の大義なればなり。」

と、いっている。

宣長は自分が仕へている紀州侯に向って、朝廷尊崇は幕府に対する第一の忠勤であると説いている。彼は将軍職というのは、朝廷のために不義不逞の徒を討伐するのが役目で幕府は独立して存在するのではなく、朝廷のために存在するのである、と大義を説いているのである。彼が師の真淵を超えて、国学者の魁首とされたゆえんである。

秋田の人平田篤胤は、宣長の門に入って2ヶ月後に宣長が歿し、親しく教へを受けることができなかったが、宣長を先師と尊んで、その遺著によって国学を励み、さかんに尊皇愛国の精神を鼓吹した。

篤胤は、春満、真淵、宣長と共に国学の四大人と呼ばれているが、その尊皇愛国主義の主張は実行的であったために、幕府に忌憚され、天保12(1841)年江戸を逐はれ、秋田に帰郷を命ぜられた。彼の著「扶桑国号考」は絶版となった。

ふみわけよ大和にはあらぬ唐鳥の

跡を見るのみ人の道かは 荷田春満

みたみわれ生れけるかひありて刺竹さすたけの

君がみ言を今日きけるかも 賀茂真淵

さしいづるこの日の本のひかりより

高麗もろこしも春をしるらん 本居宣長

人はよしからにつくとも我が杖は

やまと島根にたてんとぞ思ふ 平田篤胤

国学の研究は直接的には江戸幕府の脅威ではなかった。多くの国学者も幕府には何等の反抗的思想を懐いてはいなかった。だから幕府は国学に対して幾分の保護を加へているほどである。

併し、国学の究極の観念は、皇室中心主義である。幕府絶対中心主義とは根本的に相反するのである。

この尊皇思想は、江戸幕府の内部的な矛盾が大きくなる伴って、国学の大先輩たちも予期しなかったほどの国民的な力と化した。

700年も続いた武家政治を根柢から覆すような偉力を発揮したのである。

【続く】水戸学の尊王攘夷思想と天狗党の乱及び勤皇志士の動向(2)