L250ミラには汎用のクルーズコントロール(Audiovox CCS-100)を取り付けています。というか、以前取り付けていてエンジンスワップ時にいったん外していたのですが、再度取り付けました。

L250ミラには汎用のクルーズコントロール(Audiovox CCS-100)を取り付けています。というか、以前取り付けていてエンジンスワップ時にいったん外していたのですが、再度取り付けました。クルーズコントロールというと一般には後付けできないもの、と思われてるかもしれませんが、こうしたキットは結構前からあったみたいです。アメリカ製ですが、国内ではシリアスさんというところから買えます。と思ったら販売終了になってる!この値段でクルーズコントロールが付くなら、結構いい商品だと思いますが…。

電動式なら今も普通に売っている

あ、でもeBayには出てますね。送料入れても$200以下ですから、売ってたとしてもシリアスさんで買うより安いってことになっちゃいますね。

自分はシリアスさんから買ったので一応日本語のかんたんな取り説(A4二枚)がついていたのですが、もし万が一、このブログをみて個人輸入してでもCCS-100を付けたい!けど日本語取り説無いと不安だぜ!なんてピンポイントな方がいましたらコピーを差し上げますのでご連絡ください。(販売が終了してるなら問題と思うので)

気を取り直して、機能としては

・定速走行

・ボタン操作での加減速

・タップアップ、ダウン(1クリックでクルーズ速度が1km/hずつ調整できる)

・キャンセル、レジューム(いったんキャンセルしても再度セット速度でクルーズできる)

などなどいわゆる普通の純正のクルーズコントロールと遜色ないです。

クルーズ中にアクセルを踏んで加速することもできます。もちろんブレーキを踏めば即解除です。

後付ならではの特典といえば、セット速度が100km/h以上でも可能というのがあります。実際はあんまり速い速度でセットすると先行車にすぐ追いついてしまうのでそんなにおいしい特典では無いと思いますが、セットできないのと出来るのは気分的には少し違うかも知れませんね。

日本ではクルーズコントロールなんて無用の長物、なーんて意見も聞きますが兄も私もクルーズ愛好家です。実際、夜の高速などでは長い時間クルーズ入れっぱなしなんてことも出来ます。一定速度での走行はスピード違反の心配も無く、疲れた足首をグリグリ出来ますので気分転換にもなります。

クルーズで走っていると、想像以上にクルマの流れの速度が上下しているんだなあということに気づきます。上りで減速、下りで加速。前が開くと加速、街灯が減ると減速・・・といった具合に。意識しないとそうなっちゃうんですよね。純正でクルーズ付いているであろう車種でもそうなってたりするので、なんだかなあと思います。

あ、そうそう、一定速度で走るのは燃費にも結構差が出ますよ。

さてさて、配線は残してあったのでエンジンルームの作業だけです。

配線や操作系はキットのままですし、ほかにもたくさんの方が丁寧に公開しておられますので省略します。「ccs 100」などでググってみてください。いろんな車種への取り付け例がみつかるはずです。

配線作業自体はそれほど複雑なものではありませんが、ブレーキランプの配線などはクルーズキャンセルの信号ですので確実に。

このキット取り付けのポイントは、なんと言ってもアクチュエータをスロットル部分にどうセッティングするか?です。

こればかりは車種によってぜんぜん状況が違いますので、どうすればいい的なことは言いにくいですが、とにかく、

アクセルペダル操作をしたとき、アクチュエータのワイヤがたるまずにアウターの中に入っていくように取り付けすること

がポイントだと思います。

アクセルペダルを操作したときにアクチュエータのワイヤがたるむような取り付けだと、万が一どこかに引っかかった場合スロットルが閉じなくなる危険があります。そういえば最近ペダルが引っかかって暴走した高級車のことが話題になっていましたが、クルーズの後付けは一歩間違えばそうなる危険をはらんでいます。

ですから、念入りに取り付けを調整します。

アクセルをパカパカ踏んで、ワイヤがスムースにアウタに入っていくように、です。

ミラの取り付けではアクチュエータのワイヤを、もともとのスロットルワイヤに直接カシメています。カシメに使ったのはホームセンターのワイヤー売り場に良くあるアルミ製の部品です。キットにはいろんな取り付け金具が付属してくるのですが、残念ながら一切使っていません(笑)

専用のプーリーが無い場合、この方法が一番良いのではないかと思っています。

一方、CCS-100はエンジンの負圧を利用する製品ですので負圧の取り出しが必要です。

サージタンクから出ている配管から三つ又を使って取り出します。三つ又やホースもキットに付属しています。今回は長さが足りなかったのでΦ4のシリコンホースを使いました。

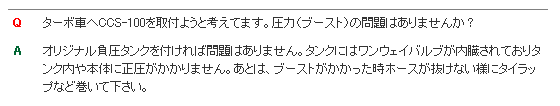

ここで、ターボ車だけどどうなんだろ?という疑問がわきます。過給すれば吸気管内が正圧になるわけだが…?

シリアスのサイトでは

と書いてあります。

以前からオリジナル負圧タンクの代わりにホンダのレジェンド用バキュームタンクを利用していましたのでとりあえずそのまま取り付けて様子を見てみることにします。レジェンド用のタンクを使うのは、ネット上で情報を公開しておられる先人がそうしていたのをまねさせてもらっただけで何もレジェンド用である必要は無いのですが、品番がわかっていて買いやすいこと、値段が安いことが採用の理由です。

あ、一応品番は

36625-P0A-A01

です。ホンダの部販にいって品番を言えば普通に買えます。

確か1500円くらいだったと思います。

そんなこんなで右はエンジンルーム全景です。

まあまあすっきり取り付けできたかな、と思います。

バッテリ横の空いたスペースに、本体とバキュームタンクを収めています。

今回はしていませんが、ちょうどバルクヘッドのそのあたりにハーネスの通るグロメットがあるのでそこから室内に配線を引き込んでいます。

CCS-100は汎用品ですので、いわゆる「ポン付け」は出来ません。多少の工夫と加工が必要です。しかしその機能と、取り付け作業に対する自己満足度も含めて、けっこう費用対効果の高い製品だと思います。

早速近所でテスト走行してみると、問題なく機能したので安心しました。

ただし、やはりというか当然というか、過給状態ではセットできません。

たとえば100km/hで走行するとき、速度の維持のためのアクセル操作でどれくらい過給が起こるのか、とかバキュームタンクがどれだけ「持つ」のかはよくわかりません。安定して高速で定速走行できるのか?はオーナーからの報告を待ちたいと思います。

負圧式の方が電動式よりもフィーリングが自然で良い、という情報もありますので、出来ればこれで高速もOK、となると良いのですが。電動式は高いし(´・ω・`)

「28歳の革命」と「39歳別れの手紙」を見に行った話を後輩にしたら、

「28歳の革命」と「39歳別れの手紙」を見に行った話を後輩にしたら、