10月22日の令和天皇即位式典にあわせた、お祝いの祭礼が三木市内では各地で行われました。今回はその祭りを通して、分かったことをレポートします。

●三木市内の祝典概要

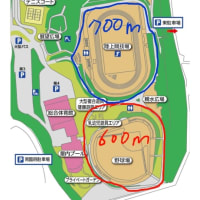

各神社の屋台の動きは下のようなものでした。

大宮八幡宮

・明石町

宮入、滑原屋台との練り合わせ

・新町

大宮八幡宮石段下まで巡行、差し上げ。

滑原屋台と合流して写真撮影

・末広、下町、栄町、高木

大宮八幡宮石段下まで巡行、宮参りの後、四台一斉差し上げ。

旧三木鉄道三木駅前で練り合わせ

・大村

屋台巡行。

獅子舞用の面などをイオンで展示、獅子舞披露。

・平田

出したか出していないかを把握していません。

・城山

屋台飾り付け、展示。

岩壺神社

何台かが氏地巡航したと聞きましたが、正確には把握していません。

・滑原

新町と合流写真撮影。

大宮八幡宮参道側まで巡行。

明石町屋台と練り合わせ、写真撮影。

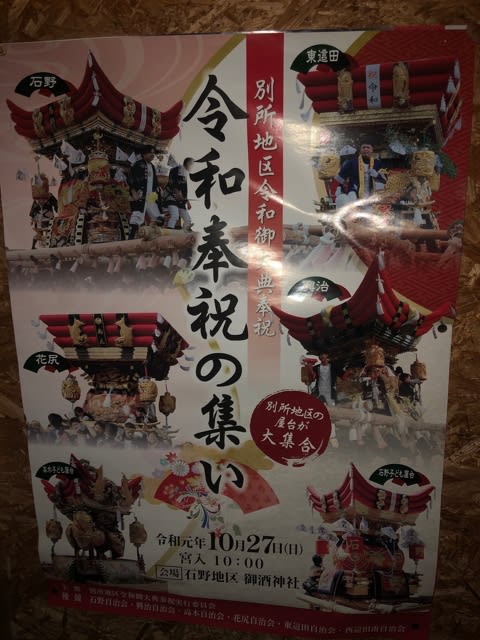

別所地区

・東這田、花尻、石野、興治の屋台と、高木の子ども屋台が石野の御酒神社に宮入。

●屋台の識別基準は屋根

末廣屋台の旧布団締め復活

あれ?見慣れない屋台がある。。

神社に並んだ四台の屋台を見てそう思いました。

令和の奉祝祭典ではいくつかの特別仕様が見られました。目を引いたのは、末広屋台です。

その日に限っては、いつもの玄武ではなく、かつての一本の布団締めに、末広を構成する四町の名前の入った白の布団じめもしつらえていました。

↑通常の末広屋台

↑令和奉祝の時の末広屋台。

旧屋台の布団じめです。

我々は、屋台を認識する時は、屋根を基本にしていることに気づきました。

●「城元」四町

三木の町は岩壺神社の氏子域と大宮八幡宮の氏子域に分かれます。祭礼日はもともと同じでした。

神輿は大宮八幡宮のものが高木の御旅所に行幸しています。今はまあ行われていませんが、岩壺神社のものは滑原の三木城跡の稲荷神社に行幸していました。そして、滑原町の稲荷神社の神輿も高木に行幸していたそうです。つまり、三木の城跡を、介して二つの祭は連動して行われていたとも言えます。

岩壺神社の御旅所である滑原の城跡はもちろん長治公等別所氏のもので、そのすぐそばにある大宮八幡宮もまた、別所氏の氏神であったと伝わっています。現在の大宮八幡宮の祭は、長治公がご自害なされた後に赴任した領主の中川秀政が社殿を復興して始めたものと伝わっています。

となると、城跡に行幸する岩壺神社の祭と、城の鎮守の社だった大宮八幡宮の祭が連動するのもうなずけます。また、滑原もナメラ筋と言われる霊の通り道に通じる町名は、御旅所町としての名にふさわしいものと言えます。三木の大宮八幡宮を含む「城元」といえるのは、滑原、大手、新町、明石町の四町だといえそうです。

令和奉祝の祭典では、城元の滑原の大宮八幡宮宮入はかないませんでしたが、新町との写真撮影、明石町との練り合わせは意味のあるものでした。

●棒乗りと奉祝と彫刻

明石町青年団長の棒乗り

令和奉祝において、明石町屋台は通常祭礼時は禁止されている棒乗りを宮入りですることができました。といっても、棒のりしたのは管理人ではありません。棒のりするのは、もちろん明石町の青年団長です。他地域では、年配の方がそれをする地域もありますが、別所長治公という青年君主の宮ではやはり、若い青年団長の棒のりがしっくりきます。

ましてや明石町は、三木城の用材を明石に移す城移しの道が通る町です。そして、杣八幡神社という大宮八幡宮の元宮といえる宮があります。この杣八幡神社の「杣」は、かつてはきこりである杣人が住んでいたことに由来するとも言いますが、明石への移城の用材の元にある場所としての「杣」であるともいえます。この杣八幡を擁する明石町はまさしく三木城や別所長治公の魂を呼び寄せる屋台ともいえるのかもしれません。

令和天皇のお名前と明石町の欄間(狭間)彫刻

今上天皇の即位は、明石町にとってもまた、特別な年にもなります。それは、明石町の欄間彫刻によるものです。明石町の欄間彫刻の一場面は「民のかまど」と呼ばれる場面です。

八幡神・応神天皇の御子である仁徳天皇の治世、民衆は困窮を極め、飯を炊くかまどに火がともることもなくなりました。仁徳天皇は税を免除するという英断を下し、家々のかまどに煙が再び立ち込めるという場面です。仁徳天皇の善政に感謝した人々が米俵を持って、仁徳天皇のもとを訪れています。

さて、今上天皇のお名前も徳仁(なるひと)と言って仁徳の文字を用いたものとなります。そして仁徳天皇の彫刻を擁する明石町屋台の青年団長は毎年、町民や担ぎに来る人たちのために、奮闘する若い人がなっています。その姿は、まさしく「仁徳」そのものであるし、かつての三木城主の姿を受け継いでいるともいえます。そういう意味では今上天皇の徳と仁をしっかり受け取っていると言えます。

国政は残念ながら消費税をひきあげるなど仁徳、徳仁の真逆を行くものとなっていますが、それは天皇陛下への不敬につながるとも言えます。国政の中枢にいるみなさまが、我らが団長や仁徳天皇、長治公を見習うことを切に願い今号の筆を置きます。

編集後記

今上天皇のことを、元号に天皇をつける形で表現していました。これは、諡号といって崩御された天皇への呼び方であることだというご教示をTさんより賜り、すぐに表現をあらためました。

Tさん、いつも本当にありがとうございます。

https://camp-fire.jp/projects/view/200350?fbclid=IwAR1irbIbktSZo6GpQ-Ws0ZFRS8wf8os3ZnPzkdA_alRrAa-Tr2oymoM8KWI

氏子の少なさ、担ぎ手の不足、などは他人事ではないように思います。現に今年久留美屋台は昼宮の宮入では例年にない苦労をされていました。人口減少社会の影響にどう向かい合うか。六社屋台への支援の輪を広げるべく、ぜひ月刊「祭」でも取り上げていただけるようお願いします。

遅筆ですが、なんらかの形でとりあげたいと思います^_^