サントリー美術館の「広重ビビッド」展(2016/4/29~6/12)に行った。

この特別展は歌川広重の<六十余州名所図会>と晩年の傑作<名所江戸百景>のいずれも全点(会期中入れ替えあり)を中心に展示する企画で、その他に葛飾北斎と歌川国芳の錦絵が展示されていた。

広重の六十余州名所図会は日本全国の名所案内といった趣の連作版画で、今で言えば写真集のようなものである。ただし、広重自身が全国を歩き回って写生したわけではない。渕上旭江の単彩スケッチ集<山水奇観>を参考にしてイメージを膨らませ、視点を変えたり人物や船を付け加えて制作したものである。江戸時代にはとても人気があり、何度も再版されたらしい。もっとも再版された版画は手間を省いて制作したために、仕上がりが雑になったそうだ。もちろん、今回出展されているものは初期に制作された仕上がりの美しい版画である。

残念ながら六十余州名所図会には面白ものが無かった。もともと他人のスケッチを基に想像で作成したものだからか、構図も似たり寄ったりで新鮮味に欠けるし、迫力が無い。しかし名所江戸百景には斬新なアイディアが見られる。亀戸梅屋舗は梅の枝が前面に大きく張り出し、その隙間から遠くの梅林に集う人々が描かれている。また、深川洲崎十万坪では上部に大きなトンビが画面から飛び出さんばかりに迫り迫力がある。

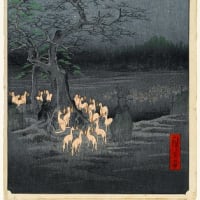

私が一番おもしろかったのは「王子装束ゑの木大晦日の狐火」である。大晦日の夜中に狐が木の下に集まる話を題材にした錦絵だ。景色や中心の木は暗い独特の色なのだが、狐の群れだけはベージュが怪しく浮きたっている。帰りにミュージアム・ショップでこの絵ハガキを手にとったが、自分の机に飾るには怪しすぎるので購入しなかった。

今回の展示で一番迫力があり且つ動きがあった錦絵は、葛飾北斎の<冨嶽三十六景>神奈川沖浪裏である。この有名な作品は本物を間近に見ると画集で見るよりもはるかに動きがあり、今にも崩れそうな波音まで聞こえてきそうであった。大波を前面に大きく描く手法は北斎の独創になるものではなく、広重の「阿波 鳴門の風波」や「冨士三十六景 駿河薩タ之海上」にもみられる。しかし、左から迫る大きく且つ動きのある波、そして波間に浮かぶ遠景(小さく富士山が描かれている)という構図は北斎独特ものではないだろうか。版画を比較してみると北斎の波のすごさが際立つ。

この絵には二つ目の富士山が波によって形作られている。この冨士の山頂は定型の三峰ではなく左峰が突き出しているのだが、それもそのはず、この冨士は山梨県側から見た姿なのだ。題名の「浪裏」は実は波だけでなく富士にも掛かっていた。私はこれを高階秀爾氏の「西洋の眼、日本の眼」から学んだ。

余談だが、北斎や広重の波を見ると自己相似性のあるマンデルブロ曲線を思い出してしまう。

【葛飾北斎 神奈川沖浪裏】

本ブログのトップ参照

【歌川広重 鳴門の風波】

広重の展覧会に行って北斎のすごさを再確認することになってしまったが、実りの多い展覧会だった。

この特別展は歌川広重の<六十余州名所図会>と晩年の傑作<名所江戸百景>のいずれも全点(会期中入れ替えあり)を中心に展示する企画で、その他に葛飾北斎と歌川国芳の錦絵が展示されていた。

広重の六十余州名所図会は日本全国の名所案内といった趣の連作版画で、今で言えば写真集のようなものである。ただし、広重自身が全国を歩き回って写生したわけではない。渕上旭江の単彩スケッチ集<山水奇観>を参考にしてイメージを膨らませ、視点を変えたり人物や船を付け加えて制作したものである。江戸時代にはとても人気があり、何度も再版されたらしい。もっとも再版された版画は手間を省いて制作したために、仕上がりが雑になったそうだ。もちろん、今回出展されているものは初期に制作された仕上がりの美しい版画である。

残念ながら六十余州名所図会には面白ものが無かった。もともと他人のスケッチを基に想像で作成したものだからか、構図も似たり寄ったりで新鮮味に欠けるし、迫力が無い。しかし名所江戸百景には斬新なアイディアが見られる。亀戸梅屋舗は梅の枝が前面に大きく張り出し、その隙間から遠くの梅林に集う人々が描かれている。また、深川洲崎十万坪では上部に大きなトンビが画面から飛び出さんばかりに迫り迫力がある。

私が一番おもしろかったのは「王子装束ゑの木大晦日の狐火」である。大晦日の夜中に狐が木の下に集まる話を題材にした錦絵だ。景色や中心の木は暗い独特の色なのだが、狐の群れだけはベージュが怪しく浮きたっている。帰りにミュージアム・ショップでこの絵ハガキを手にとったが、自分の机に飾るには怪しすぎるので購入しなかった。

今回の展示で一番迫力があり且つ動きがあった錦絵は、葛飾北斎の<冨嶽三十六景>神奈川沖浪裏である。この有名な作品は本物を間近に見ると画集で見るよりもはるかに動きがあり、今にも崩れそうな波音まで聞こえてきそうであった。大波を前面に大きく描く手法は北斎の独創になるものではなく、広重の「阿波 鳴門の風波」や「冨士三十六景 駿河薩タ之海上」にもみられる。しかし、左から迫る大きく且つ動きのある波、そして波間に浮かぶ遠景(小さく富士山が描かれている)という構図は北斎独特ものではないだろうか。版画を比較してみると北斎の波のすごさが際立つ。

この絵には二つ目の富士山が波によって形作られている。この冨士の山頂は定型の三峰ではなく左峰が突き出しているのだが、それもそのはず、この冨士は山梨県側から見た姿なのだ。題名の「浪裏」は実は波だけでなく富士にも掛かっていた。私はこれを高階秀爾氏の「西洋の眼、日本の眼」から学んだ。

余談だが、北斎や広重の波を見ると自己相似性のあるマンデルブロ曲線を思い出してしまう。

【葛飾北斎 神奈川沖浪裏】

本ブログのトップ参照

【歌川広重 鳴門の風波】

広重の展覧会に行って北斎のすごさを再確認することになってしまったが、実りの多い展覧会だった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます