新しい学習指導要領が告示されて、先行き不透明な社会を生きる子どもたちに必要な教育とは何かが示されました。子供たちの生きる力を育むだけでは十分とはいえません。薄れてきた人と人との“つながり”を結び合わせ、それを資源として社会づくりに向かう方向性が示されています。とても学校だけでできることではありません。地域住民総出で子供たちの育成に取り組むことで、“つながり”ができていくことになります。

人口が減少することは仕方のないことです。しかし、30~40年後、その中で心豊かに生き抜いていく子供たちを目指して、今、どんな教育が必要かを考えて行きましょう。

〔PCサイト〕

平成29年3月31日に新学習指導要領の告示がありました。これからの10年間に向けての教育を指し示すものです。これから「これからの学校と地域の在り方が変わります。」と題して話をしますが、皆さん「どうして変わらなければならないんですか?」という答えを求めて読んでいただけたらと思います。

このパワーポイントシートを作成した熊本県統括コーディネーターの自己紹介です。

熊本県では、県教育委員会に5人の県統括コーディネーターを配置して、地域学校協働活動の推進と地域学校協働本部の整備について、熊本市を除く県下全域をカバーして取り組んでいます。

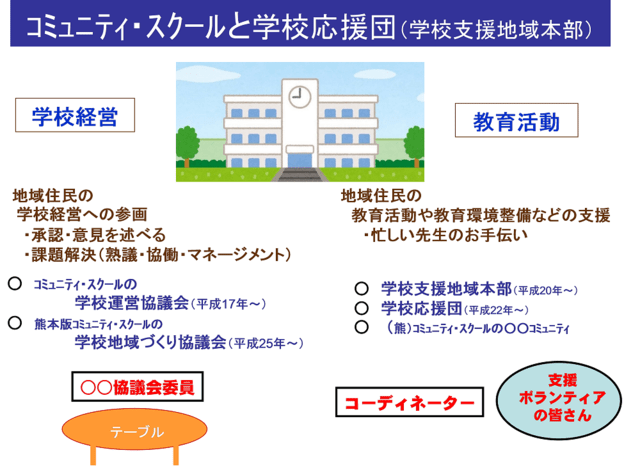

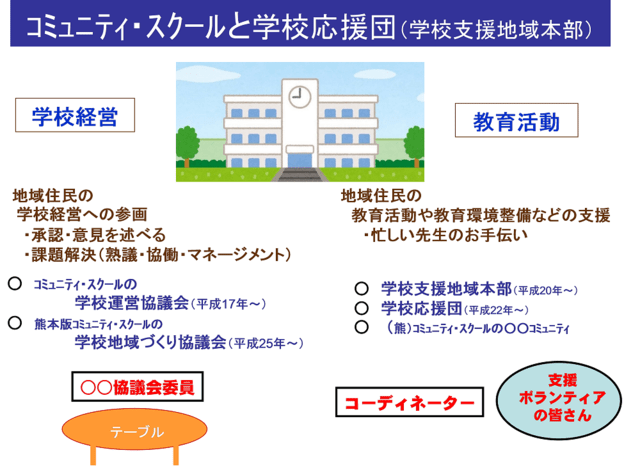

話の中に出てくる“コミュニティ・スクール”と“学校応援団など”について説明します。

コミュニティ・スクールは、法律にしたがって市町村教育委員会が学校または関連した複数の学校を指定します。その機能は地域住民の学校経営への参画です。学校運営協議会を開いて学校経営の基本方針を承認したり、学校や地域の課題に対してその解決に向かって話し合い(協議)をして、共通の目標に向かって協働して取り組みます。

熊本版コミュニティ・スクールは、その趣旨を活かして、校長先生が作ります。

学校応援団は、地域住民が授業などの教育活動や教育環境整備などの支援、忙しい先生のお手伝いをする仕組です。

学校支援地域本部やコミュニティ・スクールの“〇〇コミュニティ”も同じ仕組です。

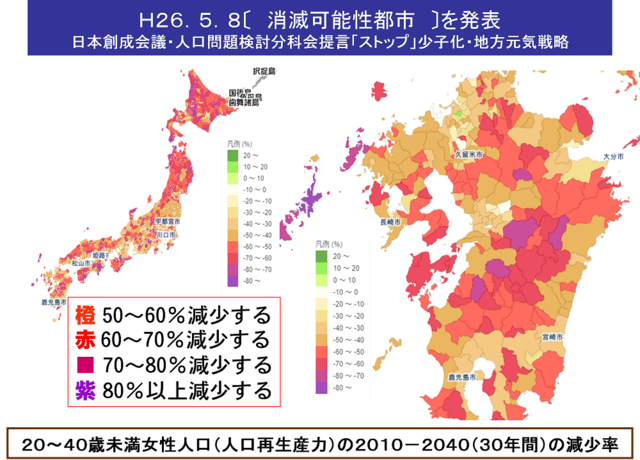

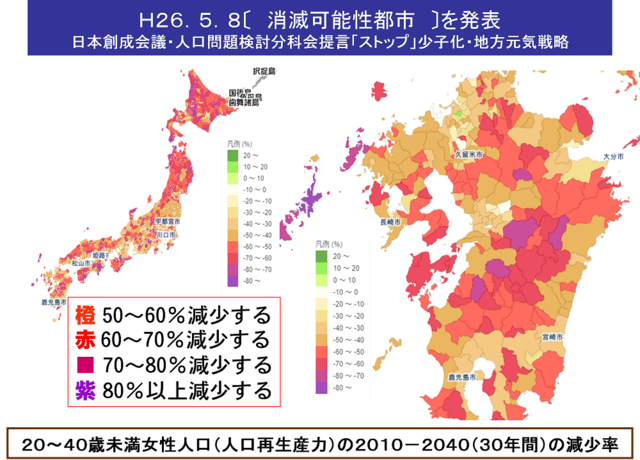

突然ですが、この図は見たことありまあせんか?平成26年5月に発表されたもので、「消滅可能性都市」の日本地図です。20~40歳未満女子人口(人口再生産力)が2010-2040の30年間に半減する自治体を“消滅可能性都市”として発表しました。その減少率を橙・赤・紫で色分けしました。

北海道や東北地方は厳しい状況ですね。九州地図を見てください。私たちの地域も厳しい状況です。80%以上減少する紫色もあります。

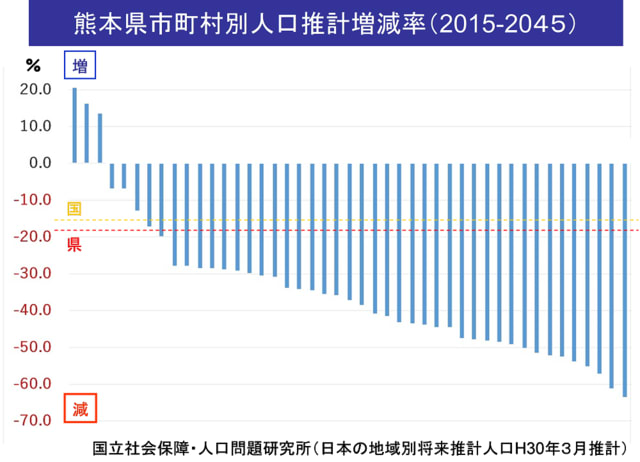

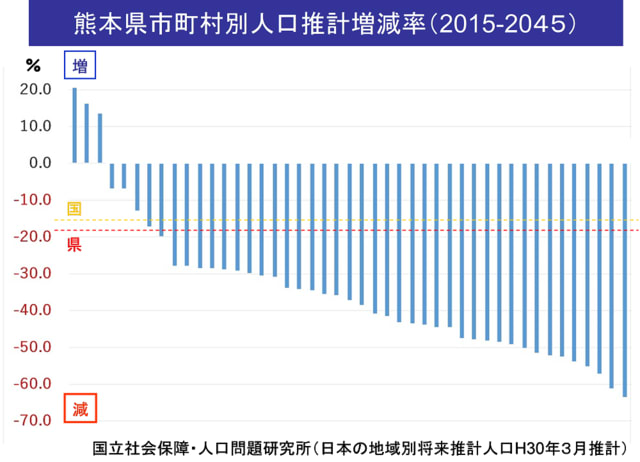

熊本県の30年間の市町村別の人口推計増減率のグラフです。45市町村のうち、増加するのは3つの自治体です。あとはすべて減少します。

熊本県全体としては、推計増減率-19.2%です。

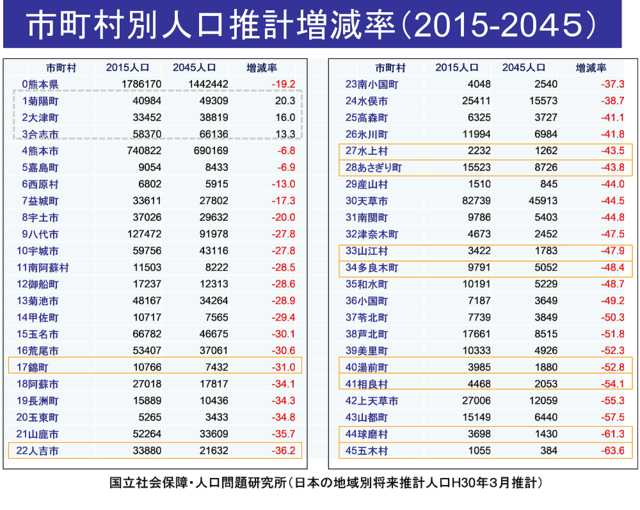

では具体的な数字をご覧ください。

自分の住んでいるところ、自分の生まれたところが気になるのではないかと思います。

増加をするのは、熊本市の周辺の3市町です。熊本市も減少します。

各市町村の自治体は“人口ビジョン”を作成して、2060年までに持続可能な人口に落ち着くように取り組んでいます。

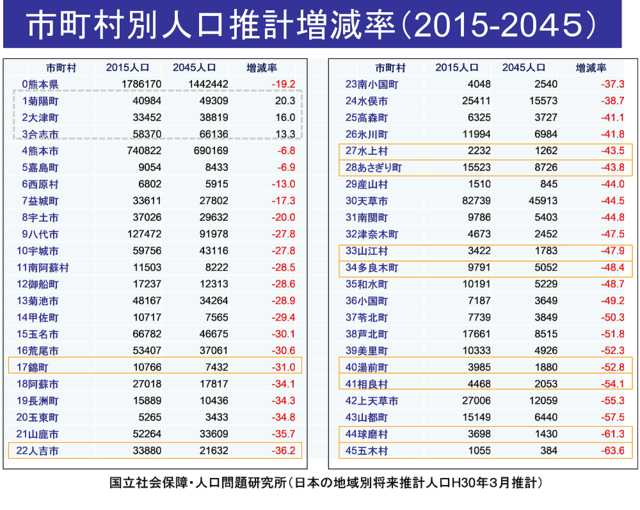

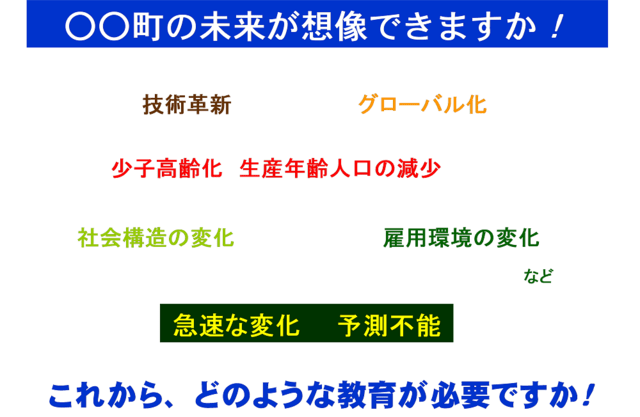

自分の町の30年後が想像できますか!

30年後というと小学生中学生が30~40歳台の働き盛りです。

これからの社会は、人口減少はある程度仕方のないことです。世代別に見ると高齢者が増加して、生産年齢人口が減少してきます。悪いことだけではありません。これからの技術革新は想像もできないくらい便利になるでしょう。外国の人が日本の隅々まで増加しています(グローバル化)。仕事の面でも今ある仕事がなくなる、例えば“自動車の運転手”は確実になくなるといわれています。今はない職業もいっぱいあるはずです(雇用環境)。

30年後の世界は急速で、予測不能な世界です。

そんな社会に生きる子どもたちに、これから、どのような教育が必要でしょうか!

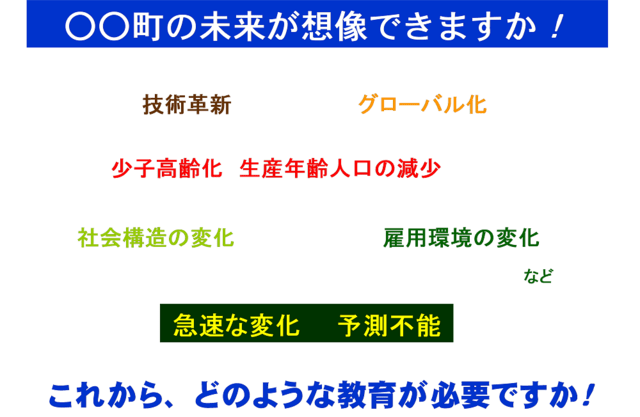

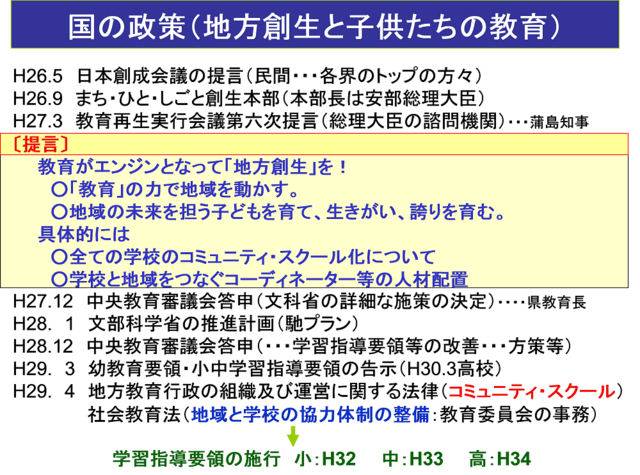

消滅可能性都市が発表されたのが、一番上の平成26年5月でした。

この衝撃は大変大きく、国もすぐ動きました。4ヶ月後の平成26年9月に国は、“まち・ひと・しごと創生本部”を立ち上げました。本部長は安部総理大臣、副本部長は石破当時の創生大臣でした。全国の自治体で“人口ビジョン”が作成されたのはここを起点としています。

教育では、平成27年3月に“教育再生実行会議第6次提言”がありました。ここは総理大臣の諮問機関で、国の施策の決定の方法が変わってきました。これまでは文部科学省で施策を決めていましたので予算が付くかわかりませんでしたが、今回からは施策を内閣府で決めるので、予算が付くことは決まっていて国会さえ通過すれば必ず実行される施策というわけです。

それによると、

これからの学校教育では、「教育がエンジンとなって地方創生を目指します。」

「教育の力で地域を動かす。」地域を変えていこうという目標です。

「この地域の未来を担っていく子どもたちを育て、この地域で生きがいを持って生きる・誇りを持って生きる子どもたちを育てます。」

その手段は、具体的には

「全ての学校のコミュニティ・スクール化」と「学校と地域をつなぐコーディネーター等の人材配置」です。

文部科学省では、平成27年4月その諮問を受けて12月まで中央教育審議会で検討して詳細な施策を決定しました。翌年の1月にはそれを実施する推進計画を発表しました。

その計画にしたがって、H28.12次期学習指導要領等の改善の方策について中央教育審議会答申がだされて、実際H29.3にはその告示がありました。

H29.4にはコミュニティ・スクール関係の法律が改正され、また、“地域と学校の協力体制の整備”が社会教育法に規定されて、先の“提言”が、実際に動き始めることになりました。

ここでは、新しい学習指導要領がどのように改訂されるのかを紹介します。今回の改訂では、新たに学習指導要領の総則の冒頭に“前文”が記されました。これはこれまでの学習指導要領には無かったことです。

なぜ、前文が設けられたかについては 「新学習指導要領を定めるに当たっての考え方を明確に示したこと」

「その理念を社会に広く共有されるよう」に設けられました。

したがって、この前文の内容をここでしっかり読んでみたいと思います。

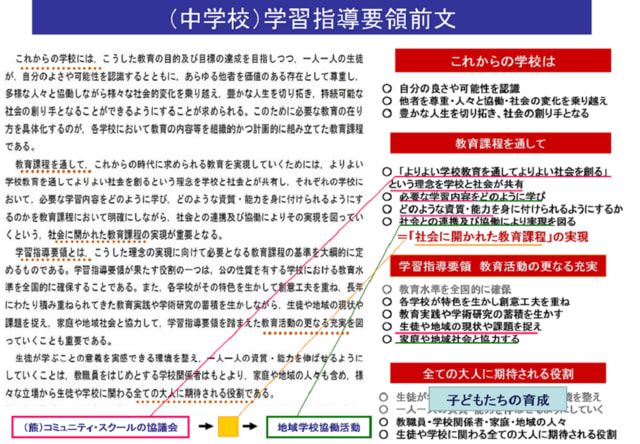

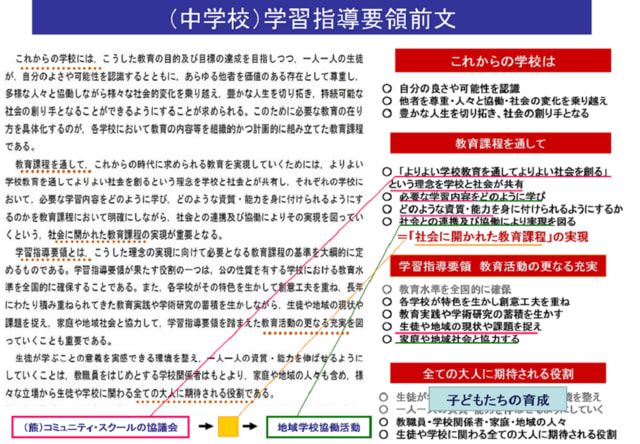

左側の文字が前文です。右側の文字は、前文を箇条書きにまとめたものです。

「これからの学校には」で始まる文章です。「こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ」とあるのは、前文の前段に教育基本法第一条教育の目的・第二条教育の目標が記述されているからです。つまり「不易な教育」を示しています。その不易な教育をしつつ、その後に続く文章が”今日的な課題”に対応した教育目標ということになります。それを右側に箇条書きでまとめてみました。

〔自分の良さや可能性を認識すること〕〔他者を尊重して、その人々と協働することによって、社会の変化を乗り越える〕そして自身の〔豊かな人生を切り拓き〕〔社会の創り手となる〕そんな力を育成する教育が求められています。

「教育課程を通して」で始まる文章です。上の今日的な課題に対応した教育目標を、教育課程を通してどう実現していくかです。「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創る」という理念を共有するとは、児童生徒を取り巻く大人たちに、この教育目標をしっかりわかってほしい、これによって、将来の社会づくりにつながっていくということを共有して、ここに育つ子どもたちに、どのような学習内容がいいか、どのような資質や能力が求められるかを考えてほしいのです。学校はそれを受けて、ここならではの教育課程を編成します。それが社会に開かれた教育課程です。どのように学ぶかは社会と連携及び協働して学びます。この一連のつながりが“社会に開かれた教育課程の実現”となってきます。

「学習指導要領とは」で始まる文章です。ここには学習指導要領の役割の一つとして、教育水準を全国的に確保することがある。「また」から後の文章で、その地域ならではの“教育活動の更なる充実”をうたっています。ここに今日的な教育課題に向けた教育を位置づけてください。

「生徒が学ぶ・・・・」で始まる文章では、“子どもたちの教育は、児童生徒に関わる全ての大人に期待される役割です。”ということを述べられています。

前文を解説してきましたが、今日的な課題に対して、今このような教育が求められているということです。もし何もしなければ、30年後は住むべき地域が廃墟に向かっているかもしれません。持続可能な社会を創るには、今の子どもたちが自らどのような社会を目指すのかを考え、自らの手で社会の担い手となることが必要です。

総理府や文部科学省は、全ての学校・地域にコミュニティ・スクールの〇〇協議会を持つことと、全ての学校をカバーする学校と地域が協力する体制の整備を勧めています。これは何かというと、前文に書かれていることを実現する仕組みとして提案されています。

“理念を共有する”とありますが、〇〇協議会は学校と地域の皆さんが協議する場です。ここを活用して“共有”を図ってください。更にそこでは「地域の子どもたちに必要な資質や能力とは何か」「どのようなことを考えさせたいのか」「体験させたいのか」「・・・」など学習内容や教育目標を協議して決めてほしいのです。また、協議会の皆さんには、地域の色々な人々と協議して理念の共有を図ってほしいのです。共有した皆さんが教育の一端を担ってもらえたら、理念と活動が地域に広がっていきます。どのように学ぶかは、地域の皆さんには、学校教育に参画してもらって、地域学校協働活動をいっぱい取り入れてほしいと思います。

協議会で決まった内容を受けて、学校が“社会に開かれた教育課程”を作成します。

この教育課程を実施するときには、どの学校も“学校と地域の協力体制”が整備されることで実施が可能になります。この整備は“教育委員会の仕事”として規定されました。

まとめると、教育課程の実施まで〔〇〇協議会→社会に開かれた教育課程→地域学校協働活動〕という準備の流れができます。皆さんはそれぞれの立場で何に取り組んだらいいかおわかりましたか。

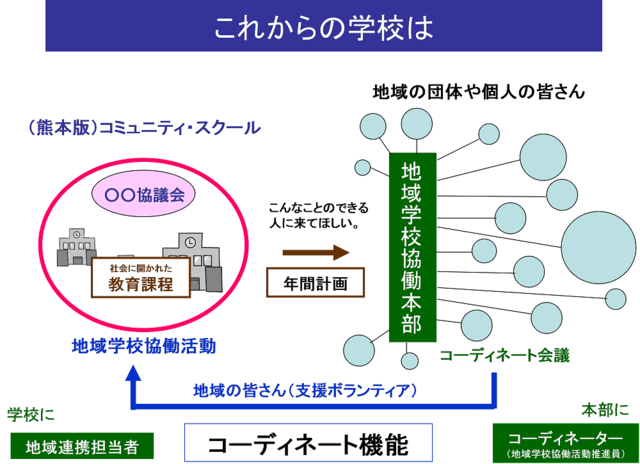

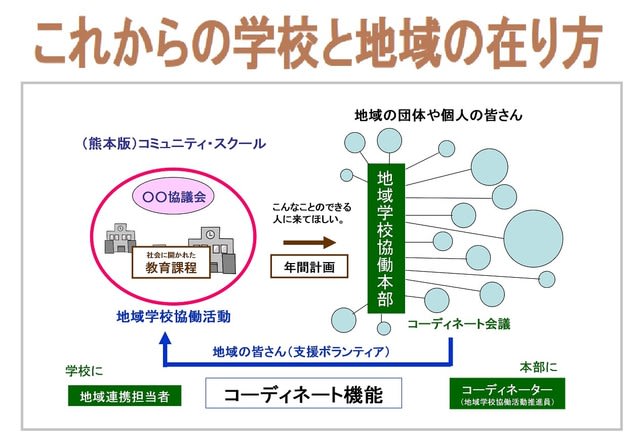

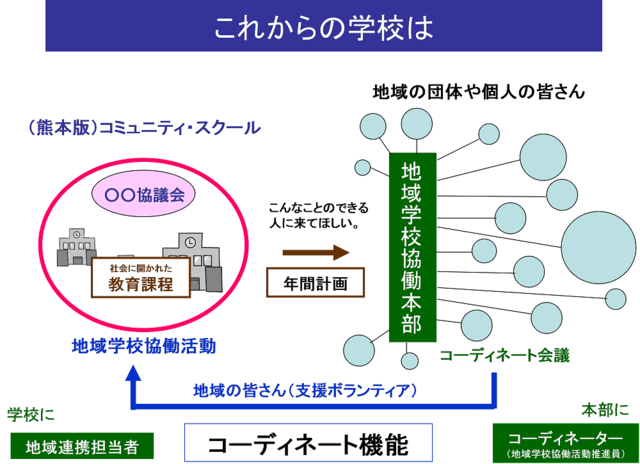

それでは、これからの学校と地域の在り方について図で説明してみます。

左側が学校です。ここにコミュニティ・スクールの〇〇協議会があります。右側が地域です。水色の〇で表したのが、地域の住民・各種団体などの皆さんです。地域の皆さんは“緩(ゆる)やかなネットワークで結ばれた仕組み”の学校に協力する体制を持ちます。これを地域学校協働本部と名づけました。具体的には、地域の個人や各種団体の代表者が集うところと解してください。

この機能については、まず学校が「こんなことのできる人に来てほしい」と本部に求めます。すると本部は会議を開いて“誰がどの団体が引き受けるか”を決めます。この会議をコーディネート会議といいます。決まった団体個人が学校に行って、地域学校協働活動を行います。この一連の流れを“コーディネート機能”といいます。本部はこのコーディネート機能の他に、“たくさんの地域学校協働活動を処理できること”“継続的な仕組みであること”の3つを備えなければなりません。

実際は、学校には「社会に開かれた教育課程」があるので、地域学校協働活動にも年間計画が作成されます。それを年度初めに本部に提出すると、コーディネート会議は一回で済みます。そこで一年分を地域の皆さんで分担してもらいます。

次は"人”です。学校には地域との連携を担当する人がいれば窓口を一本化することができます。本部には求めを受け取ったり会議を開いたりなど専門的な担当者が必要です。それをコーディネーター(地域学校協働活動推進員)といいます。

こんな活動をしていると、地域の皆さんから「私たちも子どもたちの活動を計画していますが、子供たちはあんまり参加してくれません。学校はもっと協力してほしい。」と言われます。学校は遊びや部活動を優先させていませんでしたか?これからの学校は地域で行われる教育活動・地域活動に協力しなければなりません。

例えば、学校に本部の掲示板があって「ボランティア募集」の貼紙があるとします。朝貼られると夕方には応募者が集まります。学校は地域で子供たちがボランティアをすることを勧めてほしいのです。そうすると、学校は手伝ってもらうだけではなく双方向の関係になります。

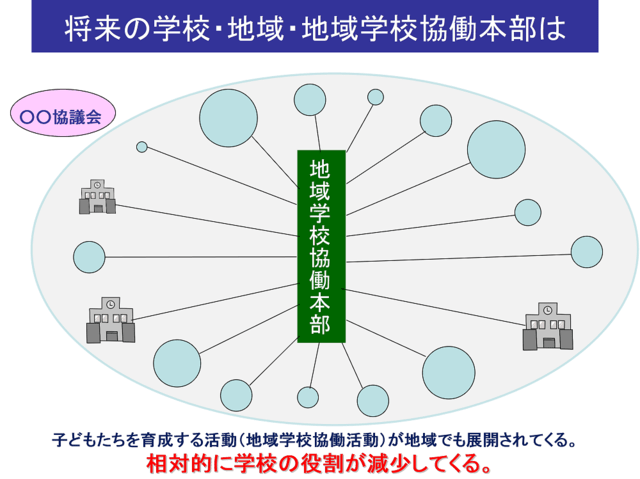

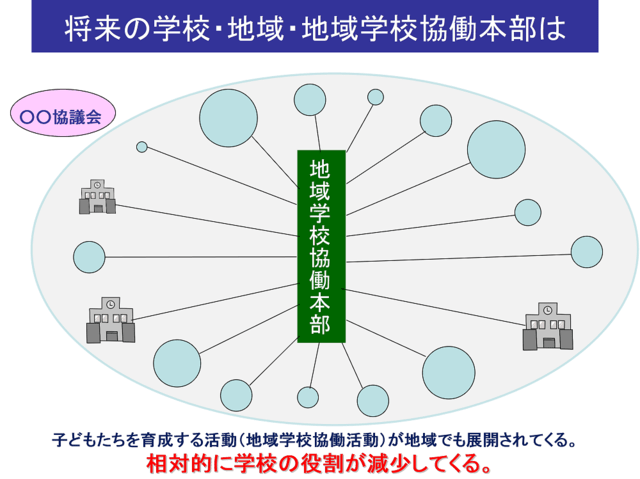

そうなった姿が次の将来の図です。

地域で教育活動や地域活動が展開されてくると、地域で地域学校協働活動が行われてきます。

本部への人を求める請求が学校からだけでなく、地域の個人や団体からも出されるようになってくるので、本部は地域の中心に描くのが適切です。これが、地域の教育力が回復された状況となります。

こうなると学校は地域の団体のひとつになって、地域学校協働活動の負担が減少して、学校は本来の取り組むべき不易な教育に専念できるようになっていきます。

これが、地域学校協働本部の将来の姿です。

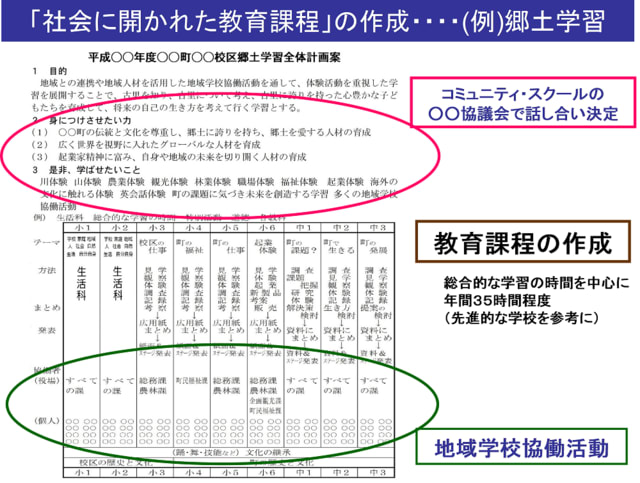

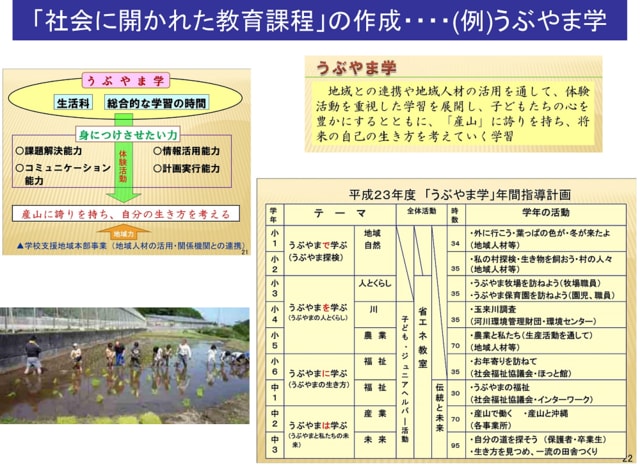

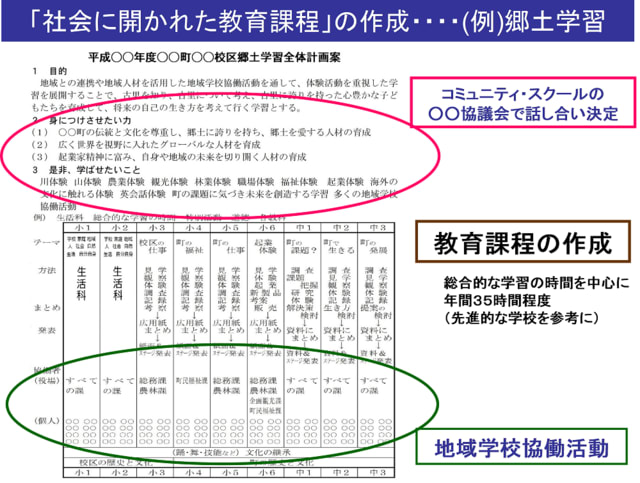

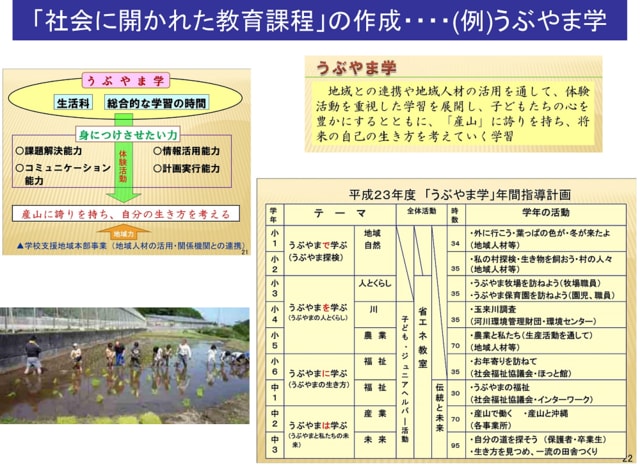

次は“社会に開かれた教育課程”をどう作成するかの一案を説明します。

ここに育つ子どもたちに必要な教育で地域の皆さんの連携・協働して取り組むものとしては、"郷土学習"が最適と思われます。これまで総合的な学習の時間は、各教科で培った力を総合的な学習に取り組む課程で生きて働く力に高めるためのもので、何に取り組んでもよかったのですが、そこに郷土学習を当てはめることになります。

まず、協議会で赤の枠で囲まれた部分を協議して決めていきます。「身に付けさせたい力」とあるのは、「育てたい資質や能力」です。「学ばせたいこと」は、「学習内容」のことです。

それを学校が受け取り、郷土学習の計画を作成します。実際は1時間毎の計画や数時間の一括りの計画まで作る必要があります。

最後の緑の枠が地域協働活動をする役場・役所の○○課や個人名を記述します。

この一連の計画は、〔地域で育てる〕を基盤にしているので、小中連携だけではなく幼保小中高大連携で作成されることが望ましいですから、地域単位の教育計画としてほしいと思います。

これは、前シートの内容を提案するときの参考とした熊本県産山村の資料です。ここでは平成23年にはこの様な教育がすでに行われていたということです。先見性があり“驚き”です。

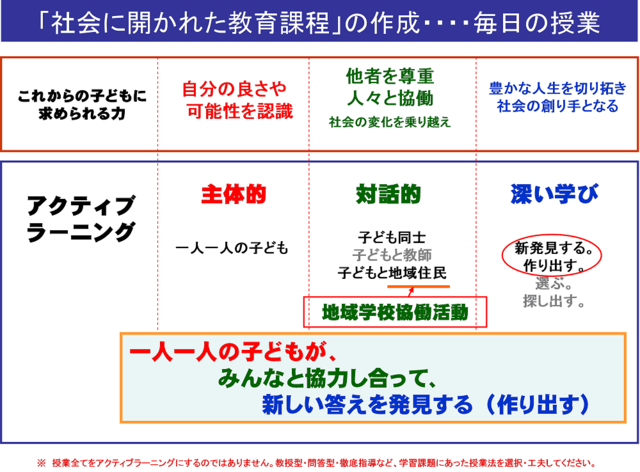

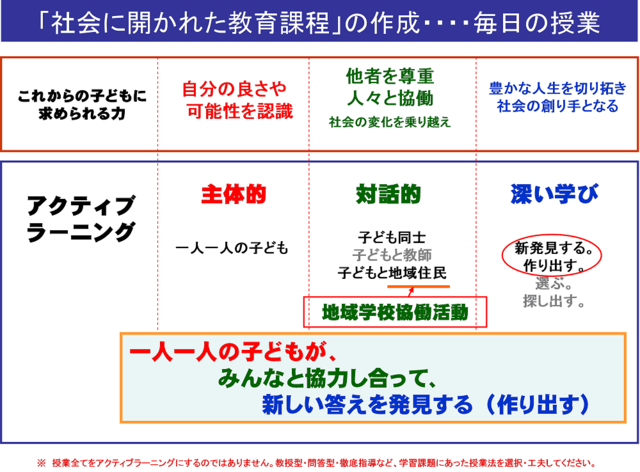

では、毎日の授業ではどのようにすればよいかですが、今回の改訂でが「主体的・対話的な深い学び」というアクティブ・ラーニングが推奨されています。

なぜ、これが推奨されているかは、前文に記されていた「これからの子どもたちに求められている力(今日的な教育目標)」と並べて書いてみるとわかります。

「主体的」ということは、「自分の良さや可能性を認識」ということです。

「対話的」ということは、「他者を尊重、人々と協働、社会の変化を乗り越え」ということです。

「深い学び」ということは、「豊かな人生を切り開き、社会の創り手となる」という成し遂げた姿となります。

この授業スタイルは、先行き不透明なこれからを切り開いていく“過程”そのものです。

授業の全てをこれによって行うというわけではありません。必要な時にこの授業スタイルを取り入れてほしいと思います。

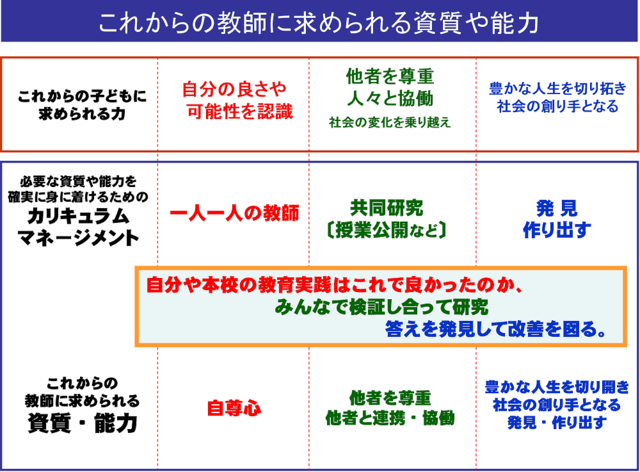

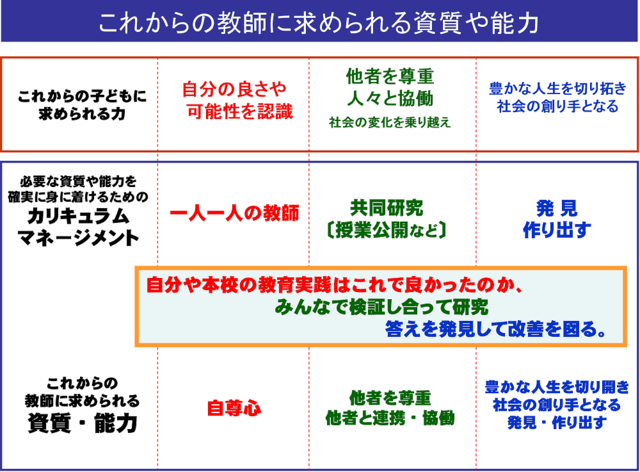

これからの教師に求められる資質・能力についてお話します。

先のシートで、児童生徒に求める力について説明してきましたが、これに先立って、この力は“これからの教師に求められる力”でもあります。指導する側がそうでなければ指導できないからです。

「カリキュラムマネジメント」を考えてみましょう。自分やこの学校の教育指導はどうだったのかを振り返る場面で“授業公開”を考えてください。私もかつてそうでしたが“授業を公開する”ことは敬遠しがちでした。しかし、公開することで、自分自身ではわからないことを気づいてもらえるし、新たな提案を受けることができます。研究としては望ましい方向なのです。この共同研究こそがこれから求められる教育研究の在り方です。教師は他の教師を尊重するだけでなく、他の地域の皆さんなどとも連携協働して、仕事や生活を推進していく姿勢が求められてます。

そこにこれまでになかった“新たな発見”や“新たな道”が開けたりということが生じると思われます。これからの子どもたちに求められる力を、教師が自ら“率先して”求めていく姿勢が必要です。

これで、お話をおわりますが、いかがでしたか!

途中で「何で、変わらなければならないんですか!」「これから、どのような教育が必要ですか!」という質問を投げかけていましたが、自分なりの答えが心に思い浮かべることができたでしょうか。ここにブルーの空欄を設けましたが、本来はここに、その答えを記入して“まとめ”としたいところですが、「主体的、対話的で深い学び」の実践研究の中で、そこを教師がまとめてしまうと、これまでの個々や集団の思考が無駄になってしまう、その答えは“一人一人違った答えがある”ということです。まとめよりその一人一人の考えを知ることがその授業の評価ということです。そのことを、この“END”シートで表現してみました。

ご清聴ありがとうございました。

次の2つのシートは参考資料です。もっと詳しく学びたいという方は、検索ワード、アドレス、QRコードから覗いてみてください。

また、作者が管理しているサイトも紹介しています。

次は「熊本県統括コーディネーターの活用をお願いします。」というシートです。

よろしくお願いします。

〔PCサイト〕

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます