竹富島は国の重要伝統的建造物群保存地区として知られている。

石垣空港発15:40までの滞在時間を利用して竹富島を訪れた。

石垣港離島ターミナル。立派な施設。

ここから竹富島・西表島・小浜島・波照間島・黒島・鳩間島の各離島へ定期船・チャーター船が出港する

竹富島行き桟橋。竹富島まで片道580円。約10分。30分毎に出港する

土曜日でもあり竹富島行きは満員。日本語に混じって中国語が飛び交う。乗客の8割位は台湾からの観光客か。

中国語でおしゃべりをする小学生らしき子供を二人連れた家族に親近感をとても覚えた。

海上を疾走する石垣港行きの定期船。

隅田川の遊覧船みたいにのんびりと島に渡ると思いきや、港を出たとたんに速度を上げ、矢のように竹富島へ走りだす。

10分で到着するのはそういう理由ね・・・

外洋は波のうねりが強く、船底がドーンと谷間に着水すると船内でキャーという声。

船が前後に真っ二つに折れるのではと少し不安になった(そんなことはないのだが)

もうすぐ到着。竹富島は起伏がなく真っ平な島

竹富島離島桟橋に到着。立派な施設。

マイクロバスに近づくとレンタサイクル利用者は集落まで乗せてくれるという。もちろん乗せてもらう。

昨日の石垣島が最高23℃とはいえ、竹富島は風が強く、上着一枚欲しいくらい

竹富集落の中心を通る道路。角に竹富郵便局。手前に進むと竹富小学校。

集落の外側を走る環状道路を除けば、集落内で唯一の舗装道路かもしれない

レンタサイクル(300円/時間)を借りて集落内をぶらぶら散策する。

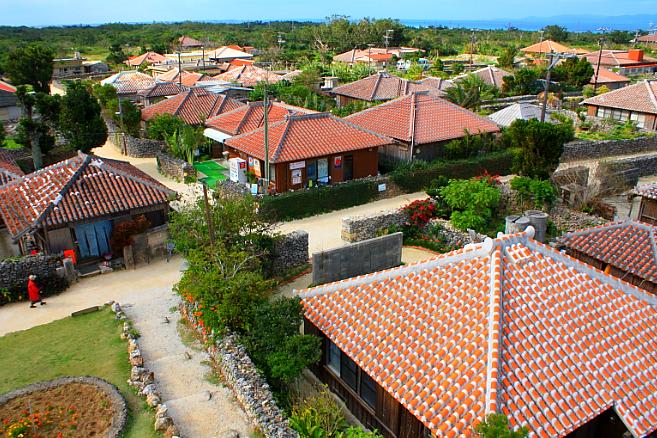

集落内の道は白砂が敷かれ、左右の石垣は珊瑚が積まれている。

白砂の道。珊瑚の石垣。石垣の上にのぞく赤瓦の屋根の数々。竹富島には沖縄の古い風景が残っている。

時間がゆっくりと過ぎる島だ。せめて一泊してのんびり過ごしてみたい。

石垣の上に咲くブーゲンビリアの花がよいアクセントになっている

道は清掃がゆき届いているようだ

観光牛車が通り過ぎた。

観光牛車に乗ってのんびり揺られながら景色を楽しむのもよさそうだ。奥に見えるのはなごみの塔。

後からきた観光牛車が通り過ぎるのを手前で待っていたら、手前の道に曲がるのでちょっとどいてくれという。

道幅が狭いので牛車が角を曲がるときに自転車が邪魔になる

いい調子でガイドが説明してくれる。サンシンを弾いてくれるガイドもいる

(続く)