問題です。

宣長の学問で最も大切なことは何だったでしょう?

それは、才能でも、早期教育でも、学問する時間を十分に持つことでも、知識の量でもありません。

樹敬寺にある宣長の歌碑

樹敬寺にある宣長の歌碑

「しめやかに けふ春雨の ふる言を かたらん嶺の松かげの庵」宝暦十三年三月二十五日

答えは、好きなことを継続することです。

宣長は『うひ山ぶみ』でこう述べています。

○

学問を始めようという人には、はじめからこれをやろうと心に決めて、その学び方も自分の力で獲得できる人がいる。だが、とくにこれをやりたいといったものが見つからず、学びの方法もわからないという人は、専門家に就いて、「どんなことをやればいいか、初学者はどんな本を最初に読めばいいか」といったことを尋ねる。よくあることだが、まことにそうあるべきであって、進むべき方向を向き、正しい方法で以て、将来まちがったほうに行かないように、また成果がはやくあがるように、その実りが大きいものであるように、はじめからよく知っておいて学問の道に入りたいものである。おなじように精力を費やしても、自分にむかない分野や間違った方法では、その得るものはおおきく違ってくるからだ。

とはいっても、どういう分野の学問をやるかは、他人がこれと押し付けることはできない。自分が選ぶべきものである。

いかに初学者とはいえ、学問に志すほどの人なら、まったく無垢の子供ではないのだから、自分はこれをやりたいというものがあるはずである。また、人それぞれに好き嫌いがあり、向き不向きもある。好きでもないことや、不向きなことをやるのでは、どんなに努力しても、その成果は少ない。

どんな学問でも、その学び方の次第を、通り一遍の理論でもって、こうすればいいと教えることはたやすい。だが、教えたとおりに実行して、はたしていいものなのか、思いがけず悪いものなのか、実はそんなことは予測できない。だから、これも、他人がそれと決めることはできない。結局は、本人が決めることであろう。

ようするに、学問は、ただ年月長く倦まず怠らず、励みつとめることが肝要なのだ。学び方はどのようであっても良く、さほどこだわることはない。どんなに学び方がよくても、怠けてしまってはその成果はおぼつかない。

また、人の才能のあるなしによって、学問の成果は異なるのだが、才・不才は生れつきのことであるので、いかんともしがたい。しかし、たいていは、才能のないひとでも、怠けずに励みつとめさえすれば、それだけの成果はあがるものである。

晩学の人でも、つとめ励めば、意外な成果を出すことがある。勉強する時間がないと言っている人も、案外、時間のある人よりも成果をあげることがある。

であるから、才能がないとか、出発が遅かっただとか、時間がないとか、そういうことでもって、途中でやめてしまってはいけない。とにもかくにも、努力さえすれば出来るものと心得るべきである。諦め挫折することが、学問にはいちばんいけないのだ。*1

○

宣長は、三十四歳の時に賀茂真淵に出会い、松坂の一夜にて古事記研究の志を認めてもらい、その後、医業や門弟たちの教育などと並行して、約三十五年の歳月を費やして、『古事記伝』を完成させました。その間、自身が大病を患ったり、たくさんの親しい人との永別、飢饉があり、疫病の流行、桜島や浅間山の噴火や地震などの天変地異がありました。

それでも、それを成し遂げることができたのは、「年月長く倦まず怠らず、励みつとめ」たからであり、「諦め挫折」しなかったからなのです。

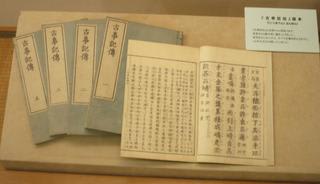

『古事記伝』版本

『古事記伝』版本

東洋思想を研究した中村元は、「本居宣長は学問の方法について、なんら具体的な自覚をもっていなかった」と『日本人の思惟方法』で述べています。宣長の「ようするに、学問は、ただ年月長く倦まず怠らず、励みつとめることが肝要なのだ。学び方はどのようであっても良く、さほどこだわることはない」との言葉を挙げ、日本人の「論理的斉合性ある思惟能力の欠如」、国学において「理論的・体系的考察が行われなかった」例の一つにしていますが、元先生にしては、この例はちょっと適切ではありませんでした。なぜなら、ここで宣長が言っていることは、学問の理論的方法ではなく、「成果を出す」方法についてだからです。

『徒然草』では兼好法師はこう言いました。

若いあいだは、種々の事につけて、立身出世をし大きな道をも完成し、芸能をも身につけ、学問をもしようと、遠い将来にわたってあらかじめ計画するかずかずの事を、心にはかけながら、一生をのんびりしたものと考えて、いつもうっかりして、何よりもさきに、さし迫っている目の前のことにだけ気がまぎれて、月日を過ごすので、すべての事が成功しないで、身は老いてしまう。結局、その道の達人にもならず、まえに予期したとおりに立身もできず、後悔はするけれども、年齢というものは取り返すことのできるものではないから、ちょうど走って坂を下る車輪のように衰えて行く。*2

何かを成し遂げるには、まず始めること。そして、それが好きなものであり、継続して行うことが大切なのです。日本球界の鉄人、2215試合連続出場の偉業を達成した衣笠祥雄はこう言います。

「大きなものを打ち砕くためには、たとえ水のしずくのように小さくとも、努力を継続することが何よりも大事だ。そして、その継続を生むものは、はっきりとした「動機」である」*3

ホームラン王、王貞治はこう言いました。

「日課が大事、頑固に続けることが大事」*4

多くの人々を成功に導いた教育者、デール・カーネギーは哲学者ウィリアム・ジェームスのこんな言葉を取りあげています。

若者は自分の受ける教育の結果をあれこれと思い悩んではならない。もし毎時間を真剣な気持ちで勉強するならば、あとは成り行きに任せておいても安心である。どんな学問分野を選ぼうと、ひたすらに努力を続ければ、いつかは同世代のすぐれた代表者として、勝利感にひたれる輝かしい朝が来る。*5

宣長が言っているのはこのことなのです。

しかし、本当に、「本居宣長は学問の方法について、なんら具体的な自覚をもっていなかった」のでしょうか。宣長は「どんな学問でも、その学び方の次第を、通り一遍の理論でもって、こうすればいいと教えることはたやすい。だが、教えたとおりに実行して、はたしていいものなのか、思いがけず悪いものなのか、実はそんなことは予測できない。だから、これも、他人がそれと決めることはできない。結局は、本人が決めることであろう」と言っています。

つまり、学問の教育理論はないことはないのですが、それを生徒におしつけることに対して宣長は懐疑的だったのです。なぜなら、宣長の最も尊敬する国学の師、賀茂真淵が自分の理論や価値観を宣長にも持つように指導したのですが、宣長はそれにはこころよく思わなかったからです。特に和歌について、真淵は万葉風の素朴で古風な詠み方を好んだのに対し、宣長は後世風の優美な技巧をこらした歌を好み、真淵は宣長の歌の添削の時に何度も彼の詠みざまを非難しています。だからと言って宣長が師を批判し返すことはなかったのですが、このようなことを言っています。

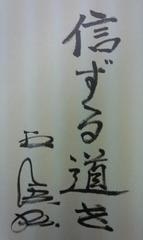

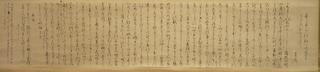

賀茂真淵が添削した宣長の歌

賀茂真淵が添削した宣長の歌

○

わたしが古典を解釈すると、師(賀茂真淵)と違えることが多く、わたしが師の説に悪いことがあるとわきまえて言うことが多いことが、とてもあってはならないことだと思う人も多い。しかし、これは言うまでもなく我が師の心であって、常に、「教えられたことは、後に良い考えが出来た時には、かならず師の説に違えていたとしても、はばかってはいけない」と教えられた。これは、とても貴き教えであって、我が師の、世に優れたる一つである。

だいたい、いにしえを考えることは、一人二人の力でもって、ことごとく明らかにし尽せるものでもない。また優れた人の説であっても、多くの中には誤りもあるのであって、必ず悪いところが混じらないことはない。「わたしの心には、今はいにしえの心はことごとく明らかなり。これ以外にはない」と思い定めたことも、思いの外に、また人の異なる良い考えも出てくるのである。あまたの年を経るまにまに、さきざきの考えの上を、なお良く考え極めていくので、次々に詳しくなっていくのであり、師の説であっても、かならず拘泥して守るべきものではない。良い悪いを言わず、ひたすら古きを守るのは、学問の道としては幼稚な行為である。

また自分の師の悪いことを言い表すことは、とても恐れ多いことだが、それを言わなければ、世間の学者がその師の説に惑って、長きにわたってより良い説を知る機会を失ってしまう。師の説であっても、悪いところを知りながら、言わないで包み隠して、他所の人に繕っていることは、ただ、師だけを貴んでいるのであって、学問の道を思っていないのである。

わたし宣長は、道を尊んで、いにしえを思って、ひたすら道を明らかにすることを思い、いにしえの意を明らかにすることを宗旨と思うため、わたしが師を尊敬する道理を欠いていると、とても思いやりがないから、やはり悪いと、謗る人は謗りなさい。それはしょうがないことだ。人に謗られないように、良い人になろうとして、道を曲げ、いにしえの意を曲げて、果たして良いのだろうか。

これは我が師の心であるので、かえって師を尊ぶことにもなるのだが、いかがだろうか。*6

○

真淵は、学問を発展させ極めていくために、宣長にこのように教えたのでした。それでも、やはり弟子である宣長が師にたて突くことにはこころよく思わず、一時は宣長を破門する寸前まで行ったのですが、学問の世界では、古今東西、このようなことは普通にありました。

例えば、犬を使った「条件反射」の研究で知られるパブロフ。彼は弟子のリデルが自分の説を覆す実験結果を出したことに激昂し、「この話を人に洩らすな」と命じたそうです。*8 また、科学哲学の分野で「独断主義を痛烈に非難した」人物、カール・ポパー。彼を知る哲学者たちは、彼は「病的なほど独断的で、学生たちに忠誠心を強要している」と、暴露しています。*7

これは、もちろん現代でも変わりありません。科学的になろうとしたり、学問のためにでも師匠に逆らうと、結構な割合で嫌われます。なぜなら、私たちは誰しも感情を持つからであり、私たちが好意や親しみを持つのは、自分と同じ思想や価値観を持つ人物、自分と似た人物だからです。だからと言って、先生に嫌われないように、「師の説であっても、悪いところを知りながら、言わないで包み隠して、他所の人に繕っている」ような行為をするのは、「学問の道を思っていない」のです。

ポパーと対談した同郷の動物行動学者であり哲学者でもあるコンラット・ローレンツはこう言います。

私たちの認識は、いかなるものにせよ、私たちが認識しようとしている客観的真理の近似にすぎない。もちろんそれは、真理にたえず近づいてゆく近似である。ただひとつだけ矛盾する事実があったからといって仮説は反証されない。仮説は、その仮説よりも多くの事実を整理できる別の仮説によってしか反証されない。

だから「真理」とは、より多くのことを説明できる別の仮説に道をひらくのにもっとも適した作業仮説のことなのである。

と、宣長も真淵も触れた、学問の基本的な所を明確に表現してから、こう続けます。

先生の学説への信頼は、「学派」創設のとき、つまり新しい研究方向の基礎をつくるときにいかに有効であっても、教義形成の危険をともなっている。新しい説明原理を発見した偉大な天才は、それがためにその説明原理の適用範囲を過大評価しがちなものである。ジャック・ロエブ、イワン・ペトローヴィッチ・パブロフ、ジークムント・フロイトそのほか多くの偉人たちがそうであった。

そのうえ理論があまりにも柔軟性に富みすぎていてほとんど反論の意欲をおこさせないということがつけ加われば、先生に対する敬慕とむすびついて、ジークムント・フロイトの学説でしばしばおこったように教え子たちは使徒となり、学派は宗教や信仰と化するような結果となる。*8

学派が宗教や信仰になると言うことは、学問が「真理にたえず近づいてゆく」ことを止め、教団として組織の拡大が行われます。なぜなら先生の学説が教義であり、労力はそれを広めることに費やされるからです。しかし宣長は、そのような信仰や教団を好みませんでした。流れに逆らって泳ぐのには努力と勇気が必要です。浮かぶだけなら死んだ魚にもできます。宣長は信念を貫き、師の説に異論をとなえて、反感をかってまで、道を明らかにしようと勤め、また弟子たちにもそのように教えたのでした。

ちなみに日本の医学流派は、例えば古方派、特に吉益東洞流などはほとんど宗教でした。弟子の挙げる医学的根拠は、師匠の言葉であり、師匠の医学書でした。他の医学流派もそうですが、医学だけでなく、仏教や神道、他の学問、宣長に関係するものでは歌学も同じ問題をかかえていたのです。

しかし、宣長が心血をそそいで作り上げてきた国学も、彼の死後は、やはり宣長は神格化され、平田篤胤のようなカリスマ性を持った指導者も現われると、信仰となり、日本は大政奉還、明治維新、太平洋戦争への道へ歩んで行きました。

宣長の学問にとって大切なものは、個人的な継続だけではなく、世代を超えた学問の継続、学問自体の積み重ねでもあったのです。

つづく

(ムガク)

*1:本居宣長、白石良夫訳『うひ山ぶみ』

*2:兼好法師、松尾聡訳『徒然草全釈』

*3:衣笠祥雄『水は岩をも砕く』

*4:王貞治、大橋巨泉『頑固のすすめ』

*5:ドロシー・カーネギー編、神島康訳『カーネギー名言集』

*6:本居宣長『玉勝間』「師の説になづまざる事」

*7:ジョン・ホーガン、竹内薫訳『科学の終焉』

*8:K・ローレンツ、日高敏隆・大羽更明訳『文明化した人間の八つの大罪』

最新の画像[もっと見る]

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます