本居宣長と江戸時代の医学

もくじ

001―序―

002―医師―

003―儒医1/2―

004―儒医2/2―

005―杉田玄白の見た江戸時代の医療と―

006―薙髮―

007―漢意―

008―医学と和歌1/2―

009―医学と和歌2/2―

010―宣長の症例その1―

011―堀景山と宣長1/2 ―

012―堀景山と宣長2/2上 ―

012―堀景山と宣長2/2中 ―

013―堀景山と宣長2/2下 ―

014― 伊勢神宮と神道医学―

015― 宣長の症例その2 ―

016― 宣長の症例その3 ―

017― 宣長の処方傾向と補中益気湯 ―

018― 麻疹(はしか)―

019― 桜島噴火と風邪 ―

020―宣長と自然治癒力 ―

021―宣長とあめぐすり ―

022―宣長は下女に夜這いをして蹴飛ばされた?(斎藤彦麿について)―

023-タモリとチウエ (宣長の名の意味)-

024-お灸・漢意・もののあはれ-

025-継続は力なり-

026-イアトロジェネシス・医原病-

027-あとがき-

028-もくじ・参考文献-

(2014年にブログの引っ越しを行なったため、書式を整えたり、文字化けを修正するため、記事の再アップロードをしてあります。以前のものはコチラから)

オススメの参考文献

医者としての本居宣長について調べたい方は以下をご参考ください。ランキング形式で発表します。

1位 『本居宣長全集』筑摩書房

『本居宣長全集』を発行してくださった筑摩書房さま、諸々の編者の先生方に感謝いたします。これがなければ研究は進みません。活字だから読みやすい。内容は濃く、深遠で、江戸時代の生活の香りも漂ってきます。『済世録』など医学に関するものは「十九巻」にありますが、それ以外にも、日記の収載されている「十六巻」、書簡集の「十七巻」、「経籍」や「覚」などがある「二十巻」なども有用です。

2位 本居宣長記念館ホームページ

このホームページは、とても手間暇かけて、愛と情熱をそそぎこんで作られているのかもしれません。「ようこそ宣長ワールドへ」はおもしろいです。拝読するたびに進化しています。どなたが作成しているのか、一度、話をうかがってみたいものです。

3位 小林秀雄『本居宣長』新潮文庫

小生が本居宣長を研究しようと思い立ったきっかけになった書です。医学についてはほとんど書かれていませんが、それ以上に重要なことが凝縮されています。研究する方向と意義の重要性に気づかせてくれます。この文庫はとても安くてコンパクト、註も充実しており、付録もおもしろく、たいへんお得です。しかし読み終えるまでに数年を費やしました。

四位 高橋正夫『本居宣長 済世の医心』講談社学術文庫

小生が本居宣長の医学を研究するきっかけになった書です。1979年に日本医史学雑誌に掲載された「経験の医学=本居宣長の医史学的考察=(その1、2)」などを幹にして、クリスマスツリーのように文章を飾りこんで仕上げられています。

五位 石田一良「本居宣長の神道・国学と医学─宣長における宗教と自然科学─」 國士舘大學武徳紀要(第壱号)1984-11

日本と日本人についての百科事典、『日本大百科全書:ニッポニカ』(小学館)で本居宣長の解説を担当した歴史学者の論文です。根本的な誤りも含まれていますが、質の高い論文であり、インターネットで公開されているので手軽に読むことができます。

六位

森三郎「醫者の側から見た本居宣長論」日本及日本人(6月號)(409)1942-06

医者としての宣長研究の草分け的な論文です。

原三信「醫師としての本居宣長=その著書と賀川玄悦のこと=」日本医事新報(1633)1955-08

本居宣長が宝暦七年八月に著した医学書、『産女小兒病秘典』が発見され、ニュースになりました。その書の全文が写真で掲載されています。直筆なら大発見ですが、どうも、筆跡もサインも宣長が書いたもののようには見えません。内容も宣長の医療記録と一致しているかと尋ねられれば首を傾げてしまうもの。でも、その当時の雰囲気が伝わってきます。

服部敏良「町医者としての本居宣長と上田秋成」日本医史学雑誌13(2)1967-04 、「本居宣長と尾張藩の医師 特に馬島明眼院との関係」現代医学13(2)1966-04

読みやすく、分かりやすい論文です。

高橋俊和「本居宣長-歌心と医心-」国文学:解釈と鑑賞65(5)2000-05

宣長の和歌に対する心と、医療に対する心を比較して考察しています。

三宅中子「本居宣長における実験的実証主義: フランス哲学との比較において EXPERIMENTAL POSITIVISM IN MOTOORI NORINAGA: In Comparison with French Philosophy」人文2005、

デカルトやベルクソン、パスツール、クロード・ベルナールなどとともに、宣長の哲学、それらの共通点などを考察しています。個人的には好きな論文だけど、英語で書かれているので順位をさげました。

小高修司「「物のあはれ」攷--舜庵・本居宣長の医学思想との関わりから」日本医史学雑誌53(2)2007-06

もう20年以上前になりますが、『三千年の知恵 中国医学のひみつ―なぜ効き、治るのか―』(講談社ブルーバックス)を読みました。この書を著したベテランの中国医学の先生による論文であり、医学的な面を少し深く知ることができます。

吉田悦之「医者としての本居宣長の時代と健康」日本健康医学会雑誌22(2)2013-07-31

現在の本居宣長記念館の館長の論文です。『心力をつくして―本居宣長の生涯―』、『日本人のこころの言葉 本居宣長』もオススメです。

吉川澄美「本居宣長『送藤文輿還肥序』に見る味岡三伯流医学の影響(その1)」医譚(102)2015-12

つい先日、拝読しましたが力作です。宣長の医学論文『送藤文與還肥之序』の原文と質の高い現代語訳の約半分も収載されています。残りの半分は別稿で扱われるらしいのですが、楽しみです。

(ムガク)

享和元年(1801年)に宣長が亡くなり、その後、彼を直接知る人たちも他界してから現在までの約200年の間、宣長が具体的にどのような医者で、どんな医療を行なっていたのかは謎につつまれていました。

今回、宣長の医療帳簿『済世録』を読み解いていくことで、それらを少し明らかにすることができたと思います。

その一方で、今までの定説や、その道の権威の主張と異なる結論がみちびかれましたが、ベルクソンが「否定するためについやされた時間は、失われた時間である」と言ったように、極力、それらに言及することはさけました。

(でも、影響力のありそうな誤ったものに関してだけは触れました)

2013年7月から連載をはじめた「本居宣長と江戸時代の医学」は、公開する予定だった内容をだいぶ削減したため、また気まぐれのため、ところどころ話がとんでいるところが気になるかもしれませんが、切りが良いので、このあたりで終了です。

今まで読んでくださりありがとうございました。次からは「徒然草の中の医療」がはじまります。

(ムガク)

現代ではイアトロジェネシス(iatrogenesis)が大きな問題となっています。

(これは医原病と言ってもいいのですが、ここでは少し広い意味を持たせたいのでこの言葉を用います)

本来は病人を救うはずの医療が、逆に病人を増やしているのは皮肉な話ですね。

大宅太郎光圀妖怪退治之図

大宅太郎光圀妖怪退治之図

記憶に新しいところでは、ミドリ十字の血液製剤です。これにより多くの血友病の方がエイズウイルスに感染しました。

また大腸菌O157による集団食中毒事件の時には、病院に搬送されはしたものの、下痢止めが処方されたことにより体内のベロ毒素が排泄されず、逆にそのことが害となりました。

それ以外にも、体調が悪くて病院に行ったら、別の病気に感染したとか、治療薬やワクチンなどで薬害がでたとか、検査をしただけで重篤な副作用にあったなど、いろいろあります。中には単純な医療過誤と言ってもいいようなものもあるのですが、手術など外科的処置による害は枚挙にいとまがありません。

また癌や悪性腫瘍の治療において、毒性の高い抗癌剤を使い、激しい副作用に苦しむことがあります。その人にとって、それを使用するメリットとデメリットがはっきりしていないのに、統計的に効くかもしれないからとか、マニュアルにあるからとか、漠然と用いられることもありました。毛髪が抜け、吐き気に苦しみ、食事も睡眠もままならず、結局治癒することもなく、延命することもできず、何のために薬を使ったのか悩んだご家族もいるでしょう。

このようなイアトロジェネシスは江戸時代でもありました。その代表が、いわゆる古方派による治療です。

特に吉益東洞の流派は、人の生死は天が定めるところであって、医者には何の責任もないと主張しました。それだけなら良かったのですが、「親試実験」を主張し、「毒を以て毒を除く」ことを目標にして、作用の激しい巴豆や甘遂、大戟、芫花などの峻剤・毒薬を多用しました。*1

吉益東洞

吉益東洞

この治療に対して『斥医断』を著した畑柳安は、「痘疹の治療に至りては惨刻益々酷し、忍と謂わざるべけんや」と、本居宣長は「害が見られる者過半にて、全き者十のうち三四、畏るべきかな」と言い、「古方家の諸々の攻は失敗」と評価しました。*2

また、もっと複雑な産業システムから生まれたイアトロジェネシスもあります。例えば、医療に依存する病です。二三日寝ているだけで治ってしまう風邪でも、仕事を休めば同僚に迷惑をかけてしまう。上司に病院に行くように言われたら断れない。仕事を休んだら収入がその分減ってしまう。たとえ仕事を持っていなくても、病院に行って薬をもらわずにはいられない社会的文脈ができあがっています。それに従わない人は異端者として扱われることもあります。

薬の病退治之図

薬の病退治之図

少しでも痛みがあれば鎮痛剤、寝つきが悪ければ睡眠導入剤、不安があれば坑不安剤を用います。不都合な症状を医師に診てもらい、彼ら専門家の判断を仰ぎ、盲目的に薬で症状を抑えようとする社会的な習慣や常識が広まりました。

薬を用いることが悪いのではありません。必要な時には医師を頼ってもよいのです。ただ主体性を持たずに専門家に依存すると、しだいに人間が本来持っていた忍耐力、苦しみを乗りこえることで学び、成長する力、その後の幸福や達成感、そして、より高い人格を形成するという、大切で美しい人間性が失われていくことが問題なのです。

これは今に始まったことではありません。宣長の医療帳簿『済世録』を読んでいくと、現代と同じような問題が見えてきます。

例えば、天明二年の症例の大平生清兵衛さんは、葛根湯を二日分、次に二陳湯を二日分を宣長に処方してもらい、治癒しました。*3 彼は軽い風邪をひいたのでしょう。四日で治ったのですが、診療を頼まず、薬を服用しなくても、寝ているだけでも大差なかったかもしれません。

また寛政八年の症例の藤村治右衛門さんは医者と薬に頼りきっていました。宣長が彼の精神を安定させながら治療を進めていくのに四苦八苦していたことが、その処方記録から見えてきます。*4

本居宣長

本居宣長

宣長の患者に医者に依存気味だった人がいる理由は、明和六年の松坂の人口が9078人であり、そのうち医者が35名だったので、医者が過剰だったこと。*5 また松坂は木綿産業で潤っていたので裕福な家が多く、また医者は往診を義務化されていたので、人々は気軽に医者を呼ぶことができたからです。しかし、それだけではありません。

病気になったり、何か心身に苦しいことがあった時に医者に診てもらうことが当たり前になった時代にいると、あまり不思議に思わないものですが、そうではない時代もありました。

例えば、兼好法師は『徒然草』「第百二十二段」でこう言います。

「人の才能は、文を明らかにして、聖の教を知れるを第一とす。次には、手書く事、むねとする事はなくとも、これを習ふべし。学問に便りあらんためなり。次に、医術を習ふべし。身を養ひ、人を助け、忠孝の務も、医にあらずはあるべからず。次に、弓射、馬に乗る事、六芸に出だせり。必ずこれをうかゞふべし」

兼好法師は、人々が鎌倉時代の戦乱の世で生き残るために必要な兵法よりも、人間がどのように生きるべきかを説く聖の教えや、読み書き学問、医術を学び、自分を養い人々を救い、忠孝を務めることの優先順位が高いと考えていたのです。

安土桃山から江戸初期にかけて活躍した儒学者、藤原惺窩は「親に事ふる者は医を知らざるべからず」と言い、親孝行のためには必ず医も学ばねばならないと説きました。*6

藤原惺窩

藤原惺窩

彼の門弟もそれに倣い、特に惺窩門の四天王の一人、堀杏庵(正意)は特に医術に精しく、それは曽孫、堀景山に引き継がれました。その景山が宣長の最も尊敬する儒学の師でしたね。彼らはみな医者ではありません。*7

医者でなくても医者以上に医術や医学に精通していることが当たり前の時代もあったのです。そのような人々は専門家に頼ることなく自分で自分の病に対処できたのです。

では、人々が医者に依存してしてしまうのは、医学を学ばなくなったからでしょうか。そうではありません。それもある部分では正しいのですが、根本的な問題はもっと深く、その起源は医療の分業化・専門化が起こった、約二千五百年前にまでさかのぼるのです。

医療の専門家が現れるまでは、シャーマンなどの呪術医、巫医、僧医、江戸時代では(一部の)儒医などがその役割をになっていたのです。彼らは人を診療することで稼いで生活していたわけではありません。それぞれ別の仕事を持ちながら、必要に応じて医療を施していたのです。

しかし春秋時代には医師の官僚制が誕生しました。医師、食医、疾医、瘍医、獣医という職名があり、おのおの役割が異なりました。医師は医の政令を、また毒薬を聚めて医事に共するを掌り、また食医は王の食事や飲み物、味などの調和を、疾医は万民の疾病を養うを、瘍医は腫瘍や潰瘍、金瘍、折瘍の治療を、獣医は獣病、獣瘍の治療を掌っていたのです。*8

戦国時代の名医、扁鵲は晋の邯鄲では婦人科の医師、周の洛陽では老人科(耳目冷痺)の医師、秦の咸陽では小児科の医師へと、その土地の習俗にしたがって専門を替えました。これは患者の年齢や性別によるものでしたが、その後、目や口など疾患の部位、針や灸などの治療手段による専門化も進みました。*8

江戸時代には、医師、儒医、小児医師、産前産後医、目医師、口中医師、外科、針、経絡導引、灸医などがあり、この頃すでに医療の分業化・専門化が進んでいたことが分ります。*8

分業化・専門化が進むと、それぞれの治療がより高度に進化することができます。堀景山は、分業化・専門化した医者の医術が向上することに気づいており、「医などの類は、世上の事を打忘れ、一向三昧に心を我が業に専らとし、他事なきゆへ、自然と世上の事は不案内なるが、成程妙手にもなるはず、また殊勝不凡にもある事なり」 と『不尽言』で述べています。*9

しかし、良いことばかりではありません。医療が産業のしくみに従いはじめるからです。医者を開業すると、たとえ腕が良くても悪くても、既存の患者が離れることなく、新規の患者を増やすことができ、一人当たりの診療報酬や頻度が高くなければ、自然淘汰されてしまうのです。淘汰が進み、生き残った医者がある割合を超えた環境になると、社会の意識が変化します。

そして具合が悪くなれば医者に診てもらうことが主流となってきたのかもしれません。

きたいな名医 難病療治

きたいな名医 難病療治

その一方、香川修徳は当時の儒医の巨頭として知られていますが、病人を治療することはほとんどありませんでした。原念斎の『先哲叢談』には、こう書かれています。

「都下、見ざること三有り。宇野三平が市に至るを見ず。香川太冲が病を治むるを見ず。谷左中が文を作るを見ず」

香川修徳

香川修徳

修徳は多くの優れた医学書を著し、医者を志す人々を教育し、本居宣長も彼に影響を受けているのですが、患者を治療することで生計を立てていたわけではないのです。

日本で初めて医学的な解剖を行ったことで知られる山脇東洋は、初めは儒学者として教育をして生活していましたが、しだいに彼の医術が評判になり、儒医として医療を行うようになりました。*10

山脇東洋

山脇東洋

本居宣長は初めは医者として生活していました。彼は『家のむかし物語』でこう言っています。

「医のわざをもて産とすることは、いとつたなく、こころぎたなくして、ますらをのほいにもあらねども、おのれいさぎよからんとて、親先祖のあとを、心ともてそこなはんは、いよいよ道の意にあらず、力の及ばむかぎりは、産業をまめやかにつとめて、家をすさめず、おとさざらんやうをはかるべきものぞ、これのりなががこころ也」

その後、しだいに宣長の国学の研究が進むと、寛政四年ころから、教育での収入が医者の収入を上回ることになりました。東洋と宣長は、時とともに仕事における教育と医療の割合が逆転しましたが、宣長は景山や修徳の生き方を忘れず、長い年月をかけて(本当の意味での)儒医となったのです。

医療の分業化・専門化が拡大する中、著されたのが、貝原益軒の『養生訓』でした。あるいは平野重誠の『病家須知』です。これらの書には、病に対してどのように生きるべきか、また具合が悪くなれば医者に診てもらうのではなく、自分で病気にならないようにする重要性が説かれています。

貝原益軒

貝原益軒

しかし、それがベストセラーになったとはいえ、書物の一冊二冊ですぐに社会が変わるほど、問題の根は浅くはありません。その前に日本は明治維新を迎え、イアトロジェネシスは次なる段階へ進みました。

明治六年に佐野諒元が著した『養生手引草 初編』にはこう書かれています。

「養生の学は人生を保全する所以なり、故に主とする所は、則ち健康の一科のみ」

この書の内容はほとんどが解剖と生理学なのですが、ここで心に留めておきたいことは、健康と言う言葉が形容詞ではなく名詞として用いられていることです。そこに注目すると、その時代を理解しやすくなるかもしれません。

明治から日本はひたすら軍国主義、産業主義中心の国造りをしてきました。その中では、人間は一つの人格を持ったかけがえのない存在であるよりも、国の財産、資本として扱われます。人は城であり石垣であったのです。*11

これは現代の資本主義社会において、人間が人材・人財として扱われていることとまったく同じです。

その人的資源の保全を目的として、公衆衛生の改善、ワクチンなどを用いた予防医学を発展させ普及させてきました。これにより、死亡率が下がり、また食糧生産の安定や栄養状態の改善が進むと、平均寿命もしだいに伸びていき、国力を増大させることができました。

健康は個人ではなく国家の問題だったのです。

以前であれば、「私は健やかである」というような、形容詞を用いた表現であったものが、近代国家が設立してからは、「私は健康である」という名詞を用いた表現にとって代わります。

なぜなら健康とは国家や軍隊が定める基準であり、官僚的に医師が決定するものだったからです。現代に至ってもその基本的な骨格に変わりはなく、健康診断における数値などにより、健康の度合いが評価されます。

そして、より良い健康を目指す競争がはじまりました。限りなく健康を追及すること、また人々が医療の分業化・専門化に慣れ親しみ過ぎ、当然のように自分の健康の保全だけでなく、その健康の判断ですら、専門家の手にゆだねたところに、イアトロジェネシスを生み出す原因があるのです。

国民皆保険制度が施行されると、医療を受けることがますます容易になりました。保険料を支払っているために、それを受けないと損しているように思うことが、その流れに拍車をかけているのです。

また近代化の中で、人々はたくさんの権力を医師に与えてきました。病気の診断や治療の独占だけでなく、死亡の診断、治癒を証明する権利、保育園や学校、大学、企業、国家資格の受験、健康保険や生命保険の加入・支払いなど、すべての人にとって人生のさまざまなところで医師とは切っても切れない関係が生まれました。

これらの権利は医師が望んで手に入れたものではありません。社会が医師に与えたのです。そしてこの権力の集中が社会に格差を生みだし、新たな問題を作りつつあります。

現代では、病院で生まれ病院で死ぬことが当たり前になりました。依存し管理されることに慣れすぎすると、人間として大切なことを失っていきます。誰だって、効いているのかいないのか分からない薬を一生飲み続けたいとは思いません。薬漬けになってロボットのように生きたいとは思いません。ベッドに固定され、チューブやコードにつながれ、生きる自由や死ぬ自由をを失いたいとは思いません。

ジャン=ジャック・ルソーは、「人間よ、人間的でありなさい。それがあなたたちの第一の義務なのだ」、と言いました。*12

では、どうすればよいのでしょう。

病院に行ってはいけないとか、薬を飲んではいけないのではありません。イヴァン・イリイチがコンヴィヴィアル(convivial・自立共生)な社会にはバランスが重要である、と言ったように、もちろん病院に行っても、薬を飲んでもいいのです。*13

それならどうしましょう。

養生です。

貝原益軒も本居宣長も養生の大切さを説きました。その本質は健康を大事にすることではないのです。病気の予防でもありません。

養生の本質は、自分の心身を管理する主体を、医者ではなく、自分自身にすることなのです。

ひとりひとりが主体性を持ち、歴史を学び、コンヴィヴィアルな意識を継続して持つことによって、現在そして未来の社会の問題を解決していくことが可能となるのです。

(ムガク)

「過去は死んだ歴史ではない。過去は、人間が自分自身をつくりだし、将来を建設する生きた材料である」*14

*1: 鶴田元逸『医断』

*2: 「020―宣長と自然治癒力 ―本居宣長と江戸時代の医学」

*3: 「010― 宣長の症例その1 ―本居宣長と江戸時代の医学」

*4: 「016― 宣長の症例その3 ―本居宣長と江戸時代の医学」

*5: 『松坂市史』

*6: 「003―儒医1/2―本居宣長と江戸時代の医学」

*7: 「004―儒医2/2―本居宣長と江戸時代の医学」

*8: 「002―医師―本居宣長と江戸時代の医学」

*9: 「013―堀景山と宣長2/2下 ―本居宣長と江戸時代の医学」

*10: 原徳斎『先哲叢談 後編』

*11: 立川昭二『病気の社会史』

*12: ジャン=ジャック・ルソー、戸部松美訳『エミール』

*13: イヴァン・イリイチ、渡辺京二・渡辺梨佐訳『コンヴィヴィアリティのための道具』

*14: ルネ・デュボス、野島徳吉・遠藤三喜子訳『人間であるために』

問題です。

宣長の学問で最も大切なことは何だったでしょう?

それは、才能でも、早期教育でも、学問する時間を十分に持つことでも、知識の量でもありません。

樹敬寺にある宣長の歌碑

樹敬寺にある宣長の歌碑

「しめやかに けふ春雨の ふる言を かたらん嶺の松かげの庵」宝暦十三年三月二十五日

答えは、好きなことを継続することです。

宣長は『うひ山ぶみ』でこう述べています。

○

学問を始めようという人には、はじめからこれをやろうと心に決めて、その学び方も自分の力で獲得できる人がいる。だが、とくにこれをやりたいといったものが見つからず、学びの方法もわからないという人は、専門家に就いて、「どんなことをやればいいか、初学者はどんな本を最初に読めばいいか」といったことを尋ねる。よくあることだが、まことにそうあるべきであって、進むべき方向を向き、正しい方法で以て、将来まちがったほうに行かないように、また成果がはやくあがるように、その実りが大きいものであるように、はじめからよく知っておいて学問の道に入りたいものである。おなじように精力を費やしても、自分にむかない分野や間違った方法では、その得るものはおおきく違ってくるからだ。

とはいっても、どういう分野の学問をやるかは、他人がこれと押し付けることはできない。自分が選ぶべきものである。

いかに初学者とはいえ、学問に志すほどの人なら、まったく無垢の子供ではないのだから、自分はこれをやりたいというものがあるはずである。また、人それぞれに好き嫌いがあり、向き不向きもある。好きでもないことや、不向きなことをやるのでは、どんなに努力しても、その成果は少ない。

どんな学問でも、その学び方の次第を、通り一遍の理論でもって、こうすればいいと教えることはたやすい。だが、教えたとおりに実行して、はたしていいものなのか、思いがけず悪いものなのか、実はそんなことは予測できない。だから、これも、他人がそれと決めることはできない。結局は、本人が決めることであろう。

ようするに、学問は、ただ年月長く倦まず怠らず、励みつとめることが肝要なのだ。学び方はどのようであっても良く、さほどこだわることはない。どんなに学び方がよくても、怠けてしまってはその成果はおぼつかない。

また、人の才能のあるなしによって、学問の成果は異なるのだが、才・不才は生れつきのことであるので、いかんともしがたい。しかし、たいていは、才能のないひとでも、怠けずに励みつとめさえすれば、それだけの成果はあがるものである。

晩学の人でも、つとめ励めば、意外な成果を出すことがある。勉強する時間がないと言っている人も、案外、時間のある人よりも成果をあげることがある。

であるから、才能がないとか、出発が遅かっただとか、時間がないとか、そういうことでもって、途中でやめてしまってはいけない。とにもかくにも、努力さえすれば出来るものと心得るべきである。諦め挫折することが、学問にはいちばんいけないのだ。*1

○

宣長は、三十四歳の時に賀茂真淵に出会い、松坂の一夜にて古事記研究の志を認めてもらい、その後、医業や門弟たちの教育などと並行して、約三十五年の歳月を費やして、『古事記伝』を完成させました。その間、自身が大病を患ったり、たくさんの親しい人との永別、飢饉があり、疫病の流行、桜島や浅間山の噴火や地震などの天変地異がありました。

それでも、それを成し遂げることができたのは、「年月長く倦まず怠らず、励みつとめ」たからであり、「諦め挫折」しなかったからなのです。

『古事記伝』版本

『古事記伝』版本

東洋思想を研究した中村元は、「本居宣長は学問の方法について、なんら具体的な自覚をもっていなかった」と『日本人の思惟方法』で述べています。宣長の「ようするに、学問は、ただ年月長く倦まず怠らず、励みつとめることが肝要なのだ。学び方はどのようであっても良く、さほどこだわることはない」との言葉を挙げ、日本人の「論理的斉合性ある思惟能力の欠如」、国学において「理論的・体系的考察が行われなかった」例の一つにしていますが、元先生にしては、この例はちょっと適切ではありませんでした。なぜなら、ここで宣長が言っていることは、学問の理論的方法ではなく、「成果を出す」方法についてだからです。

『徒然草』では兼好法師はこう言いました。

若いあいだは、種々の事につけて、立身出世をし大きな道をも完成し、芸能をも身につけ、学問をもしようと、遠い将来にわたってあらかじめ計画するかずかずの事を、心にはかけながら、一生をのんびりしたものと考えて、いつもうっかりして、何よりもさきに、さし迫っている目の前のことにだけ気がまぎれて、月日を過ごすので、すべての事が成功しないで、身は老いてしまう。結局、その道の達人にもならず、まえに予期したとおりに立身もできず、後悔はするけれども、年齢というものは取り返すことのできるものではないから、ちょうど走って坂を下る車輪のように衰えて行く。*2

何かを成し遂げるには、まず始めること。そして、それが好きなものであり、継続して行うことが大切なのです。日本球界の鉄人、2215試合連続出場の偉業を達成した衣笠祥雄はこう言います。

「大きなものを打ち砕くためには、たとえ水のしずくのように小さくとも、努力を継続することが何よりも大事だ。そして、その継続を生むものは、はっきりとした「動機」である」*3

ホームラン王、王貞治はこう言いました。

「日課が大事、頑固に続けることが大事」*4

多くの人々を成功に導いた教育者、デール・カーネギーは哲学者ウィリアム・ジェームスのこんな言葉を取りあげています。

若者は自分の受ける教育の結果をあれこれと思い悩んではならない。もし毎時間を真剣な気持ちで勉強するならば、あとは成り行きに任せておいても安心である。どんな学問分野を選ぼうと、ひたすらに努力を続ければ、いつかは同世代のすぐれた代表者として、勝利感にひたれる輝かしい朝が来る。*5

宣長が言っているのはこのことなのです。

しかし、本当に、「本居宣長は学問の方法について、なんら具体的な自覚をもっていなかった」のでしょうか。宣長は「どんな学問でも、その学び方の次第を、通り一遍の理論でもって、こうすればいいと教えることはたやすい。だが、教えたとおりに実行して、はたしていいものなのか、思いがけず悪いものなのか、実はそんなことは予測できない。だから、これも、他人がそれと決めることはできない。結局は、本人が決めることであろう」と言っています。

つまり、学問の教育理論はないことはないのですが、それを生徒におしつけることに対して宣長は懐疑的だったのです。なぜなら、宣長の最も尊敬する国学の師、賀茂真淵が自分の理論や価値観を宣長にも持つように指導したのですが、宣長はそれにはこころよく思わなかったからです。特に和歌について、真淵は万葉風の素朴で古風な詠み方を好んだのに対し、宣長は後世風の優美な技巧をこらした歌を好み、真淵は宣長の歌の添削の時に何度も彼の詠みざまを非難しています。だからと言って宣長が師を批判し返すことはなかったのですが、このようなことを言っています。

賀茂真淵が添削した宣長の歌

賀茂真淵が添削した宣長の歌

○

わたしが古典を解釈すると、師(賀茂真淵)と違えることが多く、わたしが師の説に悪いことがあるとわきまえて言うことが多いことが、とてもあってはならないことだと思う人も多い。しかし、これは言うまでもなく我が師の心であって、常に、「教えられたことは、後に良い考えが出来た時には、かならず師の説に違えていたとしても、はばかってはいけない」と教えられた。これは、とても貴き教えであって、我が師の、世に優れたる一つである。

だいたい、いにしえを考えることは、一人二人の力でもって、ことごとく明らかにし尽せるものでもない。また優れた人の説であっても、多くの中には誤りもあるのであって、必ず悪いところが混じらないことはない。「わたしの心には、今はいにしえの心はことごとく明らかなり。これ以外にはない」と思い定めたことも、思いの外に、また人の異なる良い考えも出てくるのである。あまたの年を経るまにまに、さきざきの考えの上を、なお良く考え極めていくので、次々に詳しくなっていくのであり、師の説であっても、かならず拘泥して守るべきものではない。良い悪いを言わず、ひたすら古きを守るのは、学問の道としては幼稚な行為である。

また自分の師の悪いことを言い表すことは、とても恐れ多いことだが、それを言わなければ、世間の学者がその師の説に惑って、長きにわたってより良い説を知る機会を失ってしまう。師の説であっても、悪いところを知りながら、言わないで包み隠して、他所の人に繕っていることは、ただ、師だけを貴んでいるのであって、学問の道を思っていないのである。

わたし宣長は、道を尊んで、いにしえを思って、ひたすら道を明らかにすることを思い、いにしえの意を明らかにすることを宗旨と思うため、わたしが師を尊敬する道理を欠いていると、とても思いやりがないから、やはり悪いと、謗る人は謗りなさい。それはしょうがないことだ。人に謗られないように、良い人になろうとして、道を曲げ、いにしえの意を曲げて、果たして良いのだろうか。

これは我が師の心であるので、かえって師を尊ぶことにもなるのだが、いかがだろうか。*6

○

真淵は、学問を発展させ極めていくために、宣長にこのように教えたのでした。それでも、やはり弟子である宣長が師にたて突くことにはこころよく思わず、一時は宣長を破門する寸前まで行ったのですが、学問の世界では、古今東西、このようなことは普通にありました。

例えば、犬を使った「条件反射」の研究で知られるパブロフ。彼は弟子のリデルが自分の説を覆す実験結果を出したことに激昂し、「この話を人に洩らすな」と命じたそうです。*8 また、科学哲学の分野で「独断主義を痛烈に非難した」人物、カール・ポパー。彼を知る哲学者たちは、彼は「病的なほど独断的で、学生たちに忠誠心を強要している」と、暴露しています。*7

これは、もちろん現代でも変わりありません。科学的になろうとしたり、学問のためにでも師匠に逆らうと、結構な割合で嫌われます。なぜなら、私たちは誰しも感情を持つからであり、私たちが好意や親しみを持つのは、自分と同じ思想や価値観を持つ人物、自分と似た人物だからです。だからと言って、先生に嫌われないように、「師の説であっても、悪いところを知りながら、言わないで包み隠して、他所の人に繕っている」ような行為をするのは、「学問の道を思っていない」のです。

ポパーと対談した同郷の動物行動学者であり哲学者でもあるコンラット・ローレンツはこう言います。

私たちの認識は、いかなるものにせよ、私たちが認識しようとしている客観的真理の近似にすぎない。もちろんそれは、真理にたえず近づいてゆく近似である。ただひとつだけ矛盾する事実があったからといって仮説は反証されない。仮説は、その仮説よりも多くの事実を整理できる別の仮説によってしか反証されない。

だから「真理」とは、より多くのことを説明できる別の仮説に道をひらくのにもっとも適した作業仮説のことなのである。

と、宣長も真淵も触れた、学問の基本的な所を明確に表現してから、こう続けます。

先生の学説への信頼は、「学派」創設のとき、つまり新しい研究方向の基礎をつくるときにいかに有効であっても、教義形成の危険をともなっている。新しい説明原理を発見した偉大な天才は、それがためにその説明原理の適用範囲を過大評価しがちなものである。ジャック・ロエブ、イワン・ペトローヴィッチ・パブロフ、ジークムント・フロイトそのほか多くの偉人たちがそうであった。

そのうえ理論があまりにも柔軟性に富みすぎていてほとんど反論の意欲をおこさせないということがつけ加われば、先生に対する敬慕とむすびついて、ジークムント・フロイトの学説でしばしばおこったように教え子たちは使徒となり、学派は宗教や信仰と化するような結果となる。*8

学派が宗教や信仰になると言うことは、学問が「真理にたえず近づいてゆく」ことを止め、教団として組織の拡大が行われます。なぜなら先生の学説が教義であり、労力はそれを広めることに費やされるからです。しかし宣長は、そのような信仰や教団を好みませんでした。流れに逆らって泳ぐのには努力と勇気が必要です。浮かぶだけなら死んだ魚にもできます。宣長は信念を貫き、師の説に異論をとなえて、反感をかってまで、道を明らかにしようと勤め、また弟子たちにもそのように教えたのでした。

ちなみに日本の医学流派は、例えば古方派、特に吉益東洞流などはほとんど宗教でした。弟子の挙げる医学的根拠は、師匠の言葉であり、師匠の医学書でした。他の医学流派もそうですが、医学だけでなく、仏教や神道、他の学問、宣長に関係するものでは歌学も同じ問題をかかえていたのです。

しかし、宣長が心血をそそいで作り上げてきた国学も、彼の死後は、やはり宣長は神格化され、平田篤胤のようなカリスマ性を持った指導者も現われると、信仰となり、日本は大政奉還、明治維新、太平洋戦争への道へ歩んで行きました。

宣長の学問にとって大切なものは、個人的な継続だけではなく、世代を超えた学問の継続、学問自体の積み重ねでもあったのです。

つづく

(ムガク)

*1:本居宣長、白石良夫訳『うひ山ぶみ』

*2:兼好法師、松尾聡訳『徒然草全釈』

*3:衣笠祥雄『水は岩をも砕く』

*4:王貞治、大橋巨泉『頑固のすすめ』

*5:ドロシー・カーネギー編、神島康訳『カーネギー名言集』

*6:本居宣長『玉勝間』「師の説になづまざる事」

*7:ジョン・ホーガン、竹内薫訳『科学の終焉』

*8:K・ローレンツ、日高敏隆・大羽更明訳『文明化した人間の八つの大罪』

先日、東京は船堀で伝統鍼灸学会・第四十三回学術大会「日本伝統鍼灸の確立 ―よみがえる江戸―」が開かれました。普段お会いできなかったなつかしい先生方と言葉を交わしたり、貴重な講演、お話を聴くことができました。

K先生やN先生の講演にはお灸の話が多く出てきました。M先生はこの分野における本居宣長の重要性に気づかれていました。今回は「宣長とお灸」をテーマにいたします。

「病草子」

「病草子」

お灸と言うのは艾(モグサ)を皮膚のツボなどの上で燃やす治療法で、鍼と同様、伝統医学・東洋医学の重要な位置を占めています。『詩経』や『周礼』にも『淮南子』や『荘子』などにもお灸が出てきます。司馬遷の『史記』「扁鵲倉公列伝」ではお灸での症例がいくつかあります。中国医学の古典『黄帝内経素問』や『黄帝内経霊枢』にはお灸の治療方がたくさん出てきました。『三国志』の華佗はお灸をすえる時は一、二箇所だけ、またそれぞれの箇所にも七、八壮すえるだけで、病気をすぐに治した、と伝えられています。

『三国志』(『魏書』)「烏丸伝」には、「病気になると、彼らの知識では、艾で灸をしたり、あるいは焼いた石を患部におしあて、火をたいて温めた土の上に寝転がり、あるいは痛みのある病気の箇所ごとに、小刀で血管を切って血を出したりする。また天地山川の神々に病気の平癒を祈願する。鍼や薬はない」*1 とあります。

また『黄帝内経素問』「異法方宜論」には、「北方地域の自然界の気候は冬季の状況によく似ており、閉し蔵める気象を有し、地形は比較的高く、人々は山稜に住み、普段は風が冷たく氷の張る環境の中にいます。北方地域の人たちは、遊牧生活を好み、四方の原野を仮住まいとし、食べ物はみな牛羊乳製品です。そこで内臓が寒を受け、脹満の疾病を生じやすくなります。これらの病気に対する治療法としては、艾を用いて焼灼すべきです。ですから艾灸による焼灼療法は、北方より伝来したものです」*2 とあります。

お灸は中央アジアの遊牧民から中国を経て日本へ入ってきた治療法のようですね。

安藤広重「中仙道六十九次 柏原」かめやはモグサ屋、奥に薬艾と書かれている

安藤広重「中仙道六十九次 柏原」かめやはモグサ屋、奥に薬艾と書かれている

艾はどうやって作るのでしょう。これは貝原益軒の『養生訓』「灸法」を見てみましょう。ちなみに江戸時代、本郷正豊が著した鍼灸医学書『鍼灸重宝記』にもお灸に関して同じ記載がありますが、より詳しく書かれているのは『養生訓』です。

艾葉の製法

艾葉(ヨモギ葉で作る)とは、燃え草の略語である。三月三日、五月五日に採る。しかし長いのは良くないので、三月三日に採るのがもっとも良い。光沢のある葉を選んで、一葉ずつ摘み取って、広い器に入れ、一日中、天日に干して後、広く浅い器に入れ、広げて陰干しにする。数日後、良く乾いた時、また少し日に干して早く取り入れ、暖かいうちに臼で良くついて、葉が小さく砕けて屑になったものを、篩でふるって捨て、白くなったものを壺か箱かに入れ、あるいは袋に入れて保存し用いるが良い。

また乾いた葉を袋に入れておいて、使用する時に臼でついても良い。茎と一緒にして軒に吊っておくのは良くない。性が弱くなるからである。使ってはいけない。三年以上経過したものを使用するのが良い。使用する時にあぶって乾かすが良い。すると灸に力があって火が燃えやすくなる。湿ったものは効力がない。*3

ヨモギ

ヨモギ

と言うように、ほとんどのモグサはヨモギの葉を乾燥させ、すり潰し、篩にかけ、葉の裏の毛を集めて作ります。「ほとんど」と言うのは、ヨモギ以外で作るモグサもあるからです。例えばエビヅル。「この葉を日に乾かし揉んで灸に据えれば疣が落ちる」*4 と、イボを取るため、この植物の葉をモグサにすることもありました。

エビヅル

エビヅル

また現代でも養生灸と言って、病気にならないように据えるお灸もあります。『養生訓』にはこう記されています。

毎日すえる灸の効果

今日では天枢脾兪(胃と膀胱の灸のつぼ)などのつぼに、一度に多くの灸をすえると、のぼせて、痛みに耐えられないと言って、一日に一、二壮、それを毎日続けて百壮に至る人がいる。また三里(胃脈に属するつぼ)に毎日一壮ずつ灸をして百日間つづけた人もいる。

これもまたその時の気を防いで、風を退け、のぼせを下し、鼻血を止めて眼をはっきりさせ、胃の気を開き、食欲を増進させるので、もっとも有益であるという。

が、私はこの方法を述べている医書をまだ見たことがない。だが、この方法を実行して効果があったという人の多いのも事実である。*3

この養生灸、実は本居宣長も若いころ実践していました。宣長の日記、延享五年(=寛延元年・宣長十九歳)には「同十月上旬ヨリ、足三里三陰交に日灸をすへ始る。同しうひとり按摩をし始」と書かれてあります。宣長は、なぜ十九歳というまだ若いうちから養生のためにお灸を始めたのでしょう。

それはその年、宣長は松坂の小津家から山田の今井田家に養子に行くことが決まったからでした。これまでしばらくの間「端原氏系図並城下絵図」のようなものを作り、空想の世界に遊んでいた宣長に、今井田家の跡を継ぎ家門を存続させるという重責が与えられたのです。宣長が正式に今井田家の養子になるまでは、小津家の一員としてその責務を果たさねばならなかった、そのための養生です。(もっとも宣長は今井田家に入ってからは「和歌道ニ志」し、紙問屋としての仕事をせず離縁され、また小津家に戻されてしまうのですけどね)

宣長の「足三里三陰交に日灸」は養生灸ではなく病気の治療であった可能性はあるでしょうか。なくはないのですが、やはり養生灸と考えるのが妥当でしょう。なぜなら彼の日記にはその時に病気になったという記載がなく、また同時期、宣長は様々な書物から養生に関する事項を抜粋し、『覚』「養生紀」をまとめているからです。内容のいくつかを見てみましょう。

○病ハオコラヌ前ニ用心スベシ

○いつとても萬の病は気より生ず、気をつかわずして身をつかうべし、気をはらすべし、朝はやくおきて歩をはこぶべし、気はれやまいなし

○気ハ一身ノ主ナリ、カナラズ周流順行シテ病無ニ在、逆スル時ハ病生ず、男は其気ヲ養テ其神ヲ全スベシ、女ハ気ヲ平ニシテ其経ヲトトノウベシ、モシ七情ニヤブラルル者ハ、喜ブ時ハ気散ジ、怒ル時ハ逆シ、憂時ハ陥、思ウ時ハ結ル、悲ム時ハ消ズ、恐時ハ怯、驚時ハ耗也…

○人ノ一身ハ脾胃ヲ以テ主トス、脾胃ノ気実スル時ハ肺其ノ養ウ所ヲ得、肺気スデニ盛ナレバ水を自ラ生ず、水昇ル時ハ火降ル、水火既濟而、天地交泰の令を令クシテ脾胃スデニ虚スレバ、四臓トモニ生気ナシ、故に東垣ナド専ラ脾胃ヲ固クスルヲ本トス、腎ヲ補ウハ脾ヲ補ウニシカズト也

○無病トキ薬ヲ服スベカラズ、無病ノ時ハタダ常ノ食ニテ培養スベシ、無病ナルニ薬ヲ服スレバ、返テ病ヲ生ズ、薬ハ其性偏ナレバ也、モシ病有テ薬ヲ服ストモ、病イヘバ薬ヲ服スベカラズ也

などと書かれています。どこかで見た考え方です。これまで「貝原益軒の養生訓」や「本居宣長と江戸時代の医学」を読んでくださった方はピンときましたね。宣長の生涯貫き通した医療の基本は、上京し医学を専門的に学んで身に付けたものではありません。江戸時代に流布していた、専門家でもなくても読むことのできる養生に関する書物、『察病指南』や『千金方』など、特に『養生訓』、それらに起源があるのです。

起源はそこにあるのですが、基本が全く変化しなかった訳ではありません。医学の修行前後で何が変わったのでしょう。

それは「漢意」(カラゴコロ)です。

「漢意」というのは何でしょう。宣長は『玉勝間』でこう述べます。

漢意とは、漢国風(中国風)を好み、かの国を貴ぶのみを言うのではない。おおかた世の人の、萬の善悪是非を論い、物の理を定め言うたぐい、すべてみな漢籍の趣なるを言う。

それは漢文を読む人だけにではない。書という物一つも見たことのない者も同じである。そもそも漢文を読まない人は、意識することはないが、何でも漢国を是として、まねる世の習いが千年も続いたので、自然とその意は世の中に行き渡りて、人の心の底に染みつき、常の地となった故に、我は漢意を持たないと思い、これは漢意ではない、当然の理(シカルベキコトワリ)であると思うことも、なお漢意から離れがたい習いである。

そもそも、人の心は日本も外国も、異なることなく、善悪是非に二つなければ、別に漢意ということもないと思うことは、もっとものように聞こえるが、そう思うことも漢意であり、人の心からこの意を除くことは難しい。人の心の、いづれの国も異なることがないものは、根本の真心であり、漢文に言える趣は、みなかの国人の言葉が大げさで煩わしい利口ぶった心によって、偽り飾ったことばかりが多く、真心ではない。

彼が是とすること、真の是にはあらず。非とすること、真の非であるたぐいも多ければ、善悪是非に二つなしとも言うことはできない。また当然の理と思いこむことも、漢意の当然の理にこそあれ、真の当然の理にあらざることも多い…。

また太極無極陰陽乾坤八卦五行など、ことごとしく仰々しく言ったことも、ただ漢国人のわたくしの造説(ツクリゴト)にて、真にはそこに理などはない。*5

その「漢意」、『覚』「養生紀」には(陰陽五行論的な)それがかなり含まれています。しかし、上京し医学を学んだ後からは、「漢意」が宣長の著作や覚書から影をひそめるのです。むしろあらゆるものから「漢意」を排除しようと努力し続けました。これは『古事記伝』「直毘霊」でも『石上私淑言」でも『うひ山ぶみ』でも生涯一貫しています。

また松平康定の儒臣、小篠敏(おざさみぬ)は医者でもありましたが、宣長は門人の彼から、中国から新しくもたらされた医学書『温疫論』について質問されました。宣長の返答が天明五年九月廿八日の書簡に残されています。

医書温疫論、奇々妙々ニ思召候よし、其心得不申候、右之書何之やくニ立申書ニて無御座候、其論ノ、今ノ症ニ符合いたし候を以テ是ヲ信し候ハ、医の愚昧に御座候、此事甚論アル事也、又其薬方もさらに益なき事也、尚能々御工夫アルヘシ

一読すると、おそらく多くの人が誤解してしまうかもしれませんが、これは『温疫論』、中国から入ってきた医学書やその薬方は役に立たない、と言っているのではないのです。なぜなら宣長は、その書に掲載されている薬方を実際の臨床でいくつも使用しているからです。

『温疫論』はその大半が科学的根拠に裏付けされていない理論と説明によって構成されています。それ故宣長は、たとえそれが「今ノ症ニ符合いたし」、「其薬方」によって病が治癒したとしても、それらの理論や説明を信じることは、「医の愚昧に御座候」と言っているのでしょう。ここでは「漢意」を問題としているのであり、弟子にも注意するように説いているのでした。

宣長の心は世間の人と同様、医学を学ぶ前は「漢意」に染まっていました。「おおかた世の人の、萬の善悪是非を論い、物の理を定め言」ったのは、若いころの宣長でもあったのです。宣長は若いころはどのように学問をしていたのでしょう。『玉勝間』でそれが分かります。

おのれは小さいころから、書を読むことが、何よりもおもしろく思って、読んでいた。それはしっかりした師について、本格的に学問していたのではない。何も志すこともなく、その筋と定めた方向もなく、ただ唐の大和の、いろいろな文を、有るにまかせ、得るにまかせ、古い近いもの問わず、何でも読んでいたが、十七、八歳になったころから、歌を詠みたい心が出てきて、詠み始めたが、それもまた師にしたがって、学んだものでもない。人に見せることもせず、ただ一人詠み出るばかりであった。歌集なども、古き近きこれかれと見て、形式どおりの今の世の詠みざまであった。かくて二十歳あまりになったころ、学問をしに、京に上った…。*6

宣長は師に付かずに濫読することで学んでいました。ちょうどショーペンハウエルが言う以下のような状態だったのです。

ショーペンハウエル

ショーペンハウエル

読書は、他人にものを考えてもらうことである。本を読む我々は、他人の考えた過程を反復的にたどるにすぎない。習字の練習をする生徒が、先生の鉛筆書きの線をペンでたどるようなものである。だから読書の際には、ものを考える苦労はほとんどない。自分で思索する仕事をやめて読書に移る時、ほっとした気持ちになるのも、そのためである。だが読書にいそしむかぎり、実は我々の頭は他人の思想の運動場にすぎない。そのため、時にはぼんやりと時間をつぶすことがあっても、ほどんどまる一日を多読に費やす勤勉な人間は、しだいに自分でものを考える力を失っていく。つねに乗り物を使えば、ついには歩くことを忘れる。しかしこれこそ大多数の学者の実情である。彼らは多読の結果、愚者となった人間である。なぜなら、暇さえあれば、いつでもただちに本に向かうという生活を続けて行けば、精神は不具廃疾となるからである。実際絶えず手職に励んでも、学者ほど精神的廃疾者にはならない。手職の場合にはまだ自分の考えにふけることもできるからである。だが、バネに、他の物体をのせて圧迫を加え続けると、ついには弾力を失う。精神も、他人の思想によって絶えず圧迫されると、弾力を失う。食物をとりすぎれば胃を害し、全身をそこなう。精神的食物も、とりすぎればやはり、過剰による精神の窒息死を招きかねない。多読すればするほど、読まれたものは精神の中に、真の跡をとどめないのである。つまり精神は、たくさんのことを次々と重ねて書いた黒板のようになるのである。したがって読まれたものは反芻され熟慮されるまでにいたらない。だが熟慮を重ねることによってのみ、読まれたものは、真に読者のものとなる。食物は食べることによってではなく、消化によって我々を養うのである。それとは逆に、絶えず読むだけで、読んだことを後でさらに考えてみなければ、精神の中に根をおろすこともなく、多くは失われてしまう。しかし一般に精神的食物も、普通の食物と変わりはなく、摂取した量の五十分の一も栄養となればせいぜいで、残りは蒸発作用、呼吸作用その他によって消えうせる。

さらに読書にはもう一つむずかしい条件が加わる。すなわち、紙に書かれた思想は一般に、砂に残った歩行者の足跡以上のものではないのである。歩行者のたどった道は見える。だが歩行者がその途上で何を見たかを知るには、自分の目をもちいなければならない。*7

しかし宣長は京で堀景山に師事し、また契沖の著作『百人一首改観抄』に出会い、学問の方法を学ぶことができたのでした。また医者となったことが、宣長の学問を大成させた大きな要因となりました。つまり往診が主体である医者は一日の大半を歩くことに費やさねばならないのです。仕事の合間や夜間に読みこまれた膨大な書物は、歩いている間に「反芻され熟慮されるまでにいた」り、宣長の「精神の中に根をおろ」すことになりました。そうして宣長は「もののあはれ」の重要性を説いたのです。

「紙に書かれた思想は一般に、砂に残った歩行者の足跡以上のものではないのである。歩行者のたどった道は見える。だが歩行者がその途上で何を見たかを知るには、自分の目をもちいなければならない」

「漢意」を排斥した宣長ですが、医学修行中に全巻購入し読んだ『黄帝内経』、『素問』や『霊枢』、これらは陰陽五行論を核とした理論書としての側面が大きい医学書です。その医学の基礎理論を無視し、医療を行うことはできるのでしょうか。できます。江戸時代のその代表がいわゆる古方派、『傷寒論』などの古医方を学んだ流派です。しかし宣長を古方派と見なすことはできないと、これまでのブログで述べてきました。

他にもあります。現代の日本の伝統医学・東洋医学にたずさわる医師や薬剤師、鍼灸師なども、たとえ陰陽五行論を患者への説明や、コミュニケーションの道具に利用していても、それが宇宙の根本原理であり、生命活動や病の治癒を完全に支配していると心の底から信じている人はいないでしょう。もしいたとしたら、その人は幸せです。理論があてはまるケースというものは探せばきりがないのですが、あてはまることがあっても理論が正しいと言うことはできません。「其論ノ、今ノ症ニ符合いたし候を以テ是ヲ信し候ハ、医の愚昧に御座候」なのです。

では宣長は具体的にどのような方針により治療を行なっていたのでしょう。それを明らかにする鍵の一つが薬学書、『本草綱目』です。宣長は京で景山門の兄弟子、小児科医である武川幸順に師事し、最もよく学んだものの一つが薬学でした。

薬学は観念的・抽象的な理論ではなく、実際に使用してみて具体的にどのような結果を生んだという経験を蓄積した学問です。宣長は『古事記』や『源氏物語』などの物語を非常に好みました。しかし人々の命を救うという現実の医者としての仕事の中では実践、実際に役に立つことを重視しており、それが宣長の症例に顕れているのです。

では宣長は、より現実的な実践的な医学理論を、なぜ作らなかったのか。それについてはまた少し長くなるので後回しにし、話をお灸にもどします。

宣長は医者としてお灸をどのように用いていたのでしょうか。彼はカルテを残さなかったので具体的なことは分かりません。小児科の内科医であった彼の治療は九割九分が薬物療法、湯液療法でした。しかしお灸を治療に用いていたことは、医療帳簿『済世録』にその記載が残されていることから確認できます。それによると、ある傾向が見えてきます。

1.宣長はお灸をする場所に印をつけるだけで、自分で灸をすえるわけではない。

2.お灸は初診の時、かつ一回限りの治療の時に用いられる。

3.お灸は宣長が五十歳(安永八年)から六十九歳(寛政十年)の期間、寛政七年をピークに年に一回から四回行なっている。

4.約五割の割合で診療報酬は請求していない。請求する場合はその半数が一匁、他は二または三匁。また金一分を貰ったことが一回ある。

宣長は診療報酬を請求したのに支払われなかったのではなく、診療の半数は請求をしなかったのです。きっと初めから報酬をもらうことを想定していませんでした。なぜならその内の何人かは名前すら記録していませんし、一度しか治療していないからです。おそらく、往診先でそこの家の者以外から治療を頼まれた時、たまたま出先にて体調の悪い人と遭遇した時、何かの合間に「ちょっと具合が悪いのですが」などと相談された時、自分でお灸をしたいのでツボを教えてほしいと頼まれた時、機会的あるいは金銭的な条件により何度も診療できない時などに灸点を下したのでしょう。

ではお灸はどこにしたか。症状や患者の証ごとにそれは異なるのでしょうが、どのように場所を決めたのでしょう。宣長は「漢意」を否定したので、抽象的な理論に基づいて位置を決定したわけではありません。では何に基づいてでしょうか。『経籍』、宣長の図書目録のうち「医書」(覚書の方)を見ると、その多くは小児科関係のものですが、鍼灸医学の古典『黄帝内経』を除けば、一つ鍼灸のものが見つけられます。それは本郷正豊の『鍼灸重宝記』です。

『鍼灸重宝記』は宣長の誕生する十二年前、益軒が『養生訓』を出版した五年後、享保三年(1718年)に出版されました。正豊はどうしてこの本を出版したのでしょう。彼はあとがきにこう記しています。

鍼灸は『素問』『霊枢』を源流として、古の名医、扁鵲もまたこれを学んだと言っても、今の我が日本の諸々の医師は専ら湯液ばかりを用いて、鍼灸はただ腕の良くない医者や、盲人の業とされている。絶対に、これを捨て去ってはいけない。古来、鍼灸の書は多いと言っても文盲の人はどうしてこれを調べてみることができようか。故に私は、学問の浅狭さにもかかわらず、分をわきまえず、群書の要領を抜粋し、最も必要で重要な所を採録して、野巫(ヤブ)医者の助けになるようにした。そしてこれを名付けて「鍼灸調法記」と号した。請い願わくば、自ずから生きるべき者が、死なないように、生を救う一助になってほしい。

これが正豊がこの本を出版した目的でした。その内容は『素問』『霊枢』に基づきながら、理論を極力排除し、治療法重視の実践的なものとなっています。

『鍼灸重宝記』と言えば、忘れられない人がいます。それは近世の鍼灸の達人、八木下勝之助です。翁は十二歳の時に『鍼灸重宝記』を手に入れ、その後六十有余年、寝てもさめてもそれを懐から離したことがなく、これを唯一の経典として何百遍か繰り返し繰り返し克明に精読した、と伝えられています。古典鍼灸の大家、城一格は八木下翁についてこう述べています。

或る一書に絶対信頼をもって実地の活用に努力工夫したならば、そしてそれが良書であったならば、自然にその書の紙背にある真理が、心に会し手に得られて、ついにはその堂に進み、ここに確乎たる信念の下に活技を顕現する境地に達しうるのではないか。*8

『鍼灸重宝記』をその体裁から、いわゆる鍼灸治療マニュアルのハンドブックとして見ることもできます。しかし「その書の紙背にある真理が、心に会し手に得られ」ると、マニュアル本が経典に変わります。それには「もののあはれを知る心」が必要なのです。

本だけでなく人の話についても当てはまります。患者の話を聞いて、その心や病の原因を知ることができる医者や鍼灸師もいれば、あまりできない人もいます。ここにもやはり「もののあはれ」が重要です。

宣長が『鍼灸重宝記』にのっとってお灸をしていた、という確かな証拠はまだありません。しかし、そうであったとしても、まったく不思議ではないし、むしろそうであった方が、しっくりくるのですが。真相はいかに。

つづく

(ムガク)

*1:陳寿、裴松之注、今鷹真・小南一郎訳『正史三国志4』魏書Ⅳ

*2:石田秀実監訳『現代語訳◎黄帝内経素問』上巻

*3:貝原益軒、伊藤友信訳『養生訓 全現代語訳』

*4:青木信一『妙藥植物圖鑑』

*5:本居宣長『玉勝間』「からごころ」「漢意」

*6:本居宣長『玉勝間』「おのが物まなびの有しやう」

*7:ショーペンハウエル、斎藤忍随訳『読書について』

*8:『柳谷素霊選集 下』「八木下翁実験実証 脈診による鍼灸治療法」

注:史料は分かりやすくするため適宜、現代語訳を行なっています。

なぜ宣長は自分の名を「宣長」としたのでしょう。歴史書にも教科書にも、はじめから「宣長」と記されているので、私たちはそう呼ぶことを当然と思い、今まで疑問に感じなかったかもしれません。しかし「宣長」という名にはある意味が隠されているのです。どのような意味でしょう。 本居宣長四十四歳自画自賛像(安永二年)

本居宣長四十四歳自画自賛像(安永二年)

「宣長」の「宣」には、「宣告」、「宣命」のように「述べる」、「伝える」などの意味や、「宣流」のような「広く行きわたる」のような意味があります。また「長」には「長袖」や「長久」など空間的・時間的に「長い」という意味や、「年長」のように「年上」、「成長」のように「育つ」というような意味もあります。

「宣長」にはどのような意味が隠されているのでしょうか。漢字の意味からだけでは、それを明らかにできず、宣長が改名・改号をした過程を観ていかなければなりません。結論から先に言ってしまえば、「長寿」です。なぜそう言えるのでしょう。

ここで宣長の名の変遷を見てみましょう。

享保一五(1730)・一歳:幼名を富之助と称す

元文 五(1740)・一一:名を弥四郎と改む

寛保 元(1741)・一二:名を栄貞(ヨシサダ)と改む

寛延 二(1749)・二〇:栄貞の読みをナガサダと改む

宝暦 二(1752)・二三:本居と改姓

宝暦 三(1753)・二四:名を健蔵と改め、号を芝蘭とす

宝暦 五(1755)・二六:宣長と改名、号を春庵と称す

寛政 七(1795)・六六:字を中衛と改む

宣長は医者となるため、宝暦二年三月五日、松坂から京へ旅立ちました。そして堀景山の門下で儒学(中国の歴史)を学び、宝暦三年三四月ころから麻疹が流行しはじめたので、七月二十二日に堀元厚に医学を学びはじめます。*1 同年九月九日(重陽の節句)に「栄貞」から「健蔵」に改名しました。そして医者となる準備のため、頭頂の髪を伸ばしはじめました。日記には「仮に名を健蔵と改めて曰く」、「中旬より予は頂髮を生長す」とあります。

この「健蔵」は、医学を学ぶ志を名で表現したものであり、「五臓を健やかにする」という意味です。五臓とは五臓六腑の五臓であり、今でいうところの内臓、肝・心・脾・肺・腎のことです。一見すると「蔵」と「臓」が違うように思えますが、様々な医学書は「蔵」と「臓」を同じ意味を持つ文字として用いています。

その年の十一月からは「芝蘭」という号を用いはじめました。宣長はこのころ景山の許で『晋書』の会読に参加していましたが、「芝蘭」はその中に出てくる言葉です。これは良い香りのする霊芝や蘭のことで、「善人」とか「君子」の意味を持ちます。

宣長は医学を学び始めた時に、名を「五臓を健やかにする」、号を「君子」という意味を持つものにしました。そして約一年半後、宝暦五年三月三日(重陽の節句)に「薙髮を為し」て医師となり、この時に「宣長」と改名し、「春庵」と改号したのです。*2

ここで先に「中衛」について見ていきましょう。宣長は寛政七年二月十六日に字を「春庵」から「中衛」に改めました。『職原抄』によると、「左右近衛府。元は近衛・中衛なり。平城天皇の御宇大同二年、勅して近衛を以て左近衛と為し、中衛を以て右近衛と為す」とあります。平城天皇はその父、桓武天皇の長岡京、平安京遷都や、坂上田村麻呂の大規模遠征による財政破綻を乗りきるため、官司の整理を行いました。奈良時代まであった中衛は、ここに消滅したのです。

宣長は「中衛」と改号する二年前、寛政五年正月四日、門人横井千秋から、致仕、改名するにあたって名を考えてほしいと頼まれ、候補として四つの名を考え出しました。その中で「中衛」を第一候補に挙げています。その時、宣長は 「中衛」は「是ハ奈良ノ此之官名而御座候」と彼に説明しています。千秋は結局は彼の実名に由縁の有る第二候補、「田守」を選んだのですが、宣長はなぜ「中衛」を第一候補として挙げたのでしょう。そして、なぜそれをまた自身の号として用いたのでしょうか。

宣長の時代にも残されている官名を用いることには差し障りがある、というのは理由にはなりません。確かに、身分詐称となるので差し障りはあるのですが、既に使われなくなった官名は他にもいくらでもあります。また、名は官名でなくてもよいのです。それを選んだ理由、それは「中衛」が官名の他に別の意味を持っていたからなのです。

宣長は和歌を愛していました。特に技巧を凝らした後世風の歌を好んで詠みました。宣長にとって一つの言葉に複数の意味を持たせることは珍しくもないことだったのです。では「中衛」には、他にどんな意味があったのでしょう。貝原益軒の『養生訓』総論下を見てみましょう。

養生の道は、中を守るべし。中を守るとは過不及なきを云。食物はうゑを助くるまでにてやむべし。過てほしゐまゝなるべからず。是中を守るなり。物ごとにかくの如くなるべし。

「中衛」とは「中を衛る」こと、つまり「養生の道」を意味しています。宣長の実際の臨床は、攻撃に偏る古方派でもなく、助気に偏る近方派でもなく、患者に合わせ、その「中」を行くものでした。 また宣長は、「衛生の徒は、須くこれ(真気)を抱養し平らかに生き、そのこれを養う術は、また他に無し。食を薄くし飽きず」と、養生のためには食べ過ぎないようにと主張しています。*3 「中を衛る」を漢文で表すと「衛中」ですが、これは和文なので「中衛」を「中を衛る」と考えて良いのです。

もちろん、宣長にとって「中」には「中庸」の意味だけでなく、「内臓」の意味もありました。なぜなら彼は医師であり、医者にとって「中」はたいてい内臓や腹を意味し、実際に彼が最も多用した薬が補中益気湯だったからです。*4 胃腸に働く漢方薬、補中益気湯は「中を補い気を益す」、安中散は「中を安んずる」、建中湯は「中を健やかにする」、いずれもこの意味を持ちます。ちなみに、宣長はあめぐすりを建中湯で作りましたね。

寛政七年六月には建亭(春庭)は眼病の治療のため、また鍼医となるため上京していましたが、宣長は彼に、眼科の師匠を選ぶには心安く稽古できる方が良く、世間によく知られた名家に入門しなくても良いと手紙を書いています。と同時に、「名古屋板行物、一向何もかもらち明き申さず、さてさて待ちかね申し候」とも、息子にこぼしています。この当時はまだ『古事記伝』は完成しておらず、また他の出版すべき書の刊行が遅々として進んでいませんでした。

きっと宣長は焦っていました。寿命が尽きる前に、生涯を捧げた研究、諸々の著作の刊行を仕上げたかったのです。

宣長自筆の『古事記伝』の稿本

横井千秋(田守)は、宣長にとって重要な人物でした。最も大事な人と言ってもよいかもしれません。彼の働きにより『古事記伝』が刊行できるようになったからです。宣長のライフワークは田守の健康にもかかっていたのです。彼も宣長と同じ年に他界しましたが、それまで何度か大病を患いました。それ故、宣長は彼に「中衛」を薦めたのでしょう。しかし、宣長は彼に、「養生の道」ではなく、「是ハ奈良ノ此之官名而御座候」と説明しています。彼が国学者だから「中衛」が日本の古の官名であると言ったのですが、そこに隠された意味、田守もそれに気づいていたかもしれません。

宣長は京で医学を学んでいる時、『折肱録』という勉学ノートを作成しました。この「折肱」は『春秋左氏伝』にある言葉で、「良医に為る」を意味しています。また松坂に帰り、開業してから医療帳簿に『済世録』と名付けました。この「済世」とは『荘子』雑篇・桑楚篇にある言葉で、「衛生の経を以て世を済う」こと、つまり「養生方で世を救う」ことを意味しています。

宣長は春を好み、特に桜に魅入られ、生涯を通して数え切れないほど多くの桜の歌を詠み続けました。しかし、宣長の号「春庵」の「春」はただ「季節の春」を意味しているだけではありません。『春秋繁露』五行対や王道通三には「春は生を主る」とあり、『論衡』祭意にも「春は物を生ずるを主る」とあります。種々の医学書にも似たような記述があり、「春」には「生」つまり、「生命」や「生長」の意味があるのです。つまり「春庵」は「生命の庵」なのです。ちなみに宣長の息子は「春庭」なので「生命の庭」、親子で庵と庭、視覚的にもおもしろいですね。

宣長の学問には一貫性がありました。一見すると矛盾のようなものが見られても、ぶれることはありませんでした。その中心に「宣長」と言う名があったのです。

そう、「宣長」は「長寿の宣言」、「あまねく長寿を広めること」を意味しているのです。

「五臓を健やか」にし、「君子」となり、「良医と為」り、「あまねく長寿を広める」ために、「生命の庵」で活動する。そして「養生方で世を救」い、「中を衛」り、「養生の道」を行なう。これが宣長の宣言でした。そして実行し続け、達成したことだったのです。

つづく

(ムガク)

*1: 007―漢意―本居宣長と江戸時代の医学

*2: 006―薙髮―本居宣長と江戸時代の医学

*3: 020―宣長と自然治癒力 ―本居宣長と江戸時代の医学

*4: 017― 宣長の処方傾向と補中益気湯 ―本居宣長と江戸時代の医学

宣長が下女にしつこく夜這いをして蹴飛ばされたという話が残されています。はたして本当でしょうか。この話は民俗学者、中山太郎の『愛慾三千年史』に残されてます。

本居宣長ノ宮: 現在は山室山から松坂城址の隣、四五百の森に移転されています

○

国学の大家、本居宣長といえば、今日では伊勢の松坂の岩室山(ママ)に、神として祭られているが、その本居翁の内弟子に斎藤彦麿と云う人があった。此の人は相当の国学者であったが、先年、林若吉氏が此の彦麿自筆の日記を講読され、本居翁の日常生活に就いて二三の話を試みられたことがある。然るにその一節に、如何にも人間としての本居翁真骨頂を想わせる珍談があった。その概要を述べると左の如きものである。

彦麿が或る朝のこと、他の二三の内弟子と共に、朝飯を食べながら

「本居先生こそ、本当の活神様と云うのだろう、学問と云い人格と云い、アレが本当の活神様だ」

と云うと、同じく朝飯を食べていた他の内弟子が箸を休めて

「本当に活神様だ、日本広しと云えども宅の先生に上越す活神様はあるまい」

と相槌を打ち、頻りと本居翁を活神様扱いにしていると、傍らに給仕していた下婢が、何を感じたか急に潜然と泣き出した。彦麿が不思議に思って

「何で泣くのか」

と訊くと、下婢の返辞が実に振っている。曰く、

「その宅の活神様が年甲斐もなく、夜になると毎晩のように私の許え遣って来るのです。昨夜も遣って来ましたので、余り五月蠅ので足で蹴飛ばしてやりました。活神様を足げにかけたので、私は屹度神罰が当たると思うて悲しくなりました」

とのことに、彦麿を始め他の内弟子達も、暫くは開いた口が塞がらなかったと云うことである。

神に祭られているからとて本居翁も人間である。斯うした半面があったとしても、それは決して不思議でも何でもない。翁が若年の折に医学修行のため京都に遊学していた時分には、かなり宮川町辺の妓楼へでかけたようであるから、アノ古事記伝を大成した絶倫なる精力の点から云えば、斯うした事のあるこそ寧ろ当然だとも言えるのである。

○

林若吉は収集家であり、彼の祖父は大槻俊斎や伊東玄朴と共に、お玉が池の種痘所を設立した奥医師、林洞海であり、父の林研海は直接オランダで医学を学び陸軍軍医総監となりました。また叔父には司馬遼太郎の『胡蝶の夢』で活躍した松本良順(幕府奥医師・初代陸軍軍医総監)がいます。中山太郎はこの林若吉が「彦麿自筆の日記を講読され、本居翁の日常生活に就いて二三の話を試みられた」のを聞き、この逸話を一節に残したのでした。

「彦麿自筆の日記」を実際に拝見したことはないのですが、この話には何かしっくりしない所があります。別に、妻がいる身で、若くもないのに下女に夜這いをしてもぜんぜん悪くはありません。ぜんぜんと言うと誤解されるかもしれませんが、この当時にはキリスト教的な倫理などはまだ普及していませんでしたし、たとえ『源氏物語』を愛した宣長が光源氏のように振舞ったとしても、まったく責めるところはありません。あえて言えば嫌がる女性の気持ちを察しなかったことがいけませんでした。夜這いは伝統的な日本の文化です。何がしっくりこないのでしょうか。

斎藤彦麿は国学者として、また平田篤胤が本居宣長に夢の中で会い入門を許された絵を描いた画人としても知られています。どのような人物だったのでしょうか。まずは簡単にまとめられている田中義能の『本居宣長の哲学』から彦麿の経歴を見てみましょう。

「夢中対面の図」

○

彦麿は本姓藤原氏、父は荻野彦兵衛信邦と云ふ。明和五年正月五日、三河国矢作郷に生る。幼名庄九郎。後斎藤家を相続するに及び、名を彦六郎と改め字を可怜と云ひ、号を宮川舎葦仮庵などと称せり。而して通称彦麿といふ。石見国濱田の城主松平康任に仕え、夙に江戸に出でて濱町の藩邸に住せり。

天明二年年十五、初めて伊勢貞丈の門に入りその教を受けしも、僅に二年にして貞丈歿せり。寛政四年彦麿二十五歳、名簿を捧げて宣長の門に入りぬ。爾来宣長の歿に至るまで前後十年、常にその教を蒙れり。

天保年間藩主故ありて封を奥州棚倉に移されぬ。彦麿亦従ひて奥州に赴けり。後幕府藩主を召して閣老とし、武州川越に封ずるや、彦麿亦茲に移りぬ。

彦麿志道に篤く、常に門人を教化し、著書に従事せり。

安政元年三月十二日を以つて歿す。年八十七、従ふて業を受くるの門人、五百二十九人ありき。著す所、『勢語図抄』五巻、『かはほり』一巻、『かたびさし』六巻、『竹箒』一巻、『嵯峨の山踏』三巻、『神道問答』二巻、その他甚だ多し。

○

また彦麿の次男豊啓の拵えた「葦仮庵略年譜」*1 が残されているので、これも確認してみましょう。

○

明和 五、一歳、正月五日、三河矢作郷にて生る。

安永 四、 八、岡崎、渡邊隆□を師として、手習を始む。

同 七、一一、岡崎、志賀與惣右衛門を師として、大和流弓術を学ぶ。

同 九、一三、江戸に出づ。

天明 元、一四、甫喜山主税を師として、獨明流剣術、及び、真砂流柔術を習ふ ○加茂季鷹の門に入る。

同 二、一五、元服す。名を小太朗源智明と改む ○伊勢貞丈の門に入る。

同 四、一七、六月五日、師貞丈大人歿す。

同 五、一八、四月十二日、実父信邦死す。

寛政 元、二二、著述を始む ○座論梅成る。

同 二、二三、野中の古道成る。

同 三、二四、京都大坂を遊覧す。

同 四、二五、三島三木笑談成る ○本居宣長の門に入る。

同 八、二九、斎藤家再興。

同 九、三〇、初学教語成る。

同 一一、三二、長男小太郎生る。

享和 元、三四、 勢語図抄五巻成る ○九月廿九日師宣長大人歿す。

同 二、三五、甲冑色目考評一巻、祭祀略式一巻成る○彦麿と改む。

・・・(省略)・・・

安政 元、八七、三月十二日死す。法名磯岳忠信士、法音寺に葬る ○門人五百二十九人。

○

彦麿は寛政四年に宣長の門に入り、享和元年に宣長が亡くなったので、宣長の夜這いの話はその約十年の間に起きたものかもしれませんが・・・。

ただし、ここで注意することがあります。斎藤彦麿の名は宣長の「授業門人姓名録」に残されていません。内弟子であれば姓名と束脩が「諸用帳」や「金銀入帳」に残されていてもおかしくないのですが、それもありません。斎藤彦麿の名は宣長の跡取の「本居大平教子名簿」に残されています。平田篤胤も、本居春庭(建亭)に入門願いした時の書簡に、「松平周防守様御家中斎藤彦麻呂と申仁、是は大平大人之御門人に而・・・」と記しています。そうすると、寛政四年に「本居宣長の門に入る」という記載は誤りなのでしょうか。それを明らかにする前に、なぜ彦麿は宣長に入門しようとしたのでしょう。

それは彦麿の主君、石見国濱田藩十二代藩主、松平周防守康定が学識が高く、国学に熱心であり、自ら宣長のもとへ教えを請いに赴くほどだったからです。石見国の多くの家臣、康定の老妻や侍女までが宣長に入門するほどでした。彦麿はその家中にいたのです。

宣長が松平周防守康定から拝領した和歌の色紙

濱田藩で最初の宣長の門弟は、遠江生れの儒臣、小篠道冲(敏・御野・ミヌ)であり、安永九年に入門しています。次に天明三年には家老の子息、岡田権平次 (源元善)、家中の三浦七左衛門(正道)、そして濱田三隅の医師、斎藤利三(藤原秀麿)が入門しました。

彦麿は荻野家に生まれましたが、後に養子として斎藤家を相続しました。本姓は藤原です。宣長の門弟斎藤利三(藤原秀麿)は濱田の医師であり、彦麿は康定の子息康任に仕えていました。寛政八年には斎藤家が再興しました。これは何を意味するのでしょう。

それは、斎藤家は何らかの理由により失職し、医師として濱田藩に仕えていたこと。斎藤利三(藤原秀麿)が宣長に入門したのが天明三年であり、彦麿はその時は小太朗という名で、伊勢貞丈の門下にありました。秀麿と彦麿は同一人物ではないこと。利三(秀麿)は彦麿の養父あるいはそれに代わる家族であり、彦麿は江戸の藩邸に人質として軟禁されていた康任に仕えていたこと。そしてその間に学問に励み、家を再興し、儒臣としての身分を手に入れたこと。(これは貝原益軒も主君の怒りを買い罷免された後、一時期医師として生活していましたが、その後、儒者として復職したことと同じです。)小太郎は宣長が亡くなった後、秀麿の一字を貰い受け、斎藤彦麿と名乗ったことを示唆しています。

康定やその家臣たちは参勤交代で江戸と石見を往復する生活を送っていました。小篠御野などの宣長の門弟たちは康定に仕えていたので、宣長の許で住み込みで学んでいたわけではありません。ちょうど宣長が賀茂真淵に入門し、江戸と松坂の間を書簡を応酬することで国学の研究や歌の添削などをしていたように、彼らもそのように宣長から学んでいたのです。今で言うところの通信教育です。もっとも御野は康定の命により、宣長の源氏物語の講義を聴くため、しばらくの間松坂に逗留していたことがありますが。

彼ら門弟たちと宣長との書簡がいくつか残されています。例えば、利三(秀麿)は医者らしく、宣長の子息の春庭の眼病の具合を心配しています。宣長はそんな心遣いに対してかたじけなく思い、「倅の目はもはや治しがたいので、京へ鍼法の稽古に出ている」と手紙を送っています。*2 春庭も日本を代表する国学者でしたが、彼らにとって学問は就職のためでも生活のための手段でもありませんでした。春庭は鍼医となって生計をたてようとしたのです。

この当時の日本は失明する人が少なくありませんでした。松本良順の師、ポンペ・ファン・メールデルフォールトは、「眼病もまた日本にはきわめて多い。世界のどこの国をとっても、日本ほど盲目の人の多いところはない」と言っています。ポンペは、「その理由は、眼病の治療法をまったく知らないことにその大半の原因がある。そのために、はじめによく処置すればまもなく全快するような病気が、結局失明に終わってしまうということもきわめて多いのである。網膜疾患は特に多い。白内障もしかり・・・」とも言いました。*3

松本良順(左下)とポンペ・ファン・メールデルフォールト(右下)

もしかしたら、日本に盲目の人が多かった理由はそれだけではなかったかもしれません。つまり日本には盲目になっても食べていける手段があったのです。音楽の才能があれば琵琶法師、学問があれば鍼医、なくても按摩師など、目が見えなくなっても社会的に活躍できる場があったのです。

話は戻り、彦麿が宣長の内弟子であった蓋然性は極めて低いのです。正式な門弟ですら松坂に滞在することは主君の命による特例でした。では彦麿が寛政四年に「本居宣長の門に入る」という記載はどういうことでしょう。それは、どうも宣長が医者になった時に、頭髪を剃ってもいないのに薙髪したと言ったように*4、言葉の定義の問題がありそうです。

「門に入る」の定義を、師宣長に「入門誓詞」を提出し、「授業門人姓名録」に登録されることにしても良いですし、あるいは宣長の学問に出会い、それを好み信じ楽しむ境地(好信楽)になった時、個人的な意志により、主観的に門に入ったと言っても良いのかもしれません。篤胤も客観的には本居春庭の弟子でしたが、本人は宣長の弟子であると称していました。「宣長の歿に至るまで前後十年、常にその教を蒙れり」と言っても、身近にいた宣長の高弟から間接的にであっても良いのです。

それでは彦麿が宣長に寄宿していなかったとすれば、あの夜這いの話はどういうことでしょう。いくつかの可能性があります。

1.彦麿の作り話

2.林若吉の作り話、あるいは「彦麿自筆の日記」は偽物

3.中山太郎の作り話

彦麿が日記に作り話を載せたという可能性はあるでしょうか。彦麿ほどの国学者、熱心に国学を研究し、多くの門下生を教え導き、その学問は宣長のものに忠実で、珍奇な説を唱えることはありませんでした。彦麿の著作、『諸国名義考』には「見む人他に考へ得たる説あらバ我にさとし給へ、速に改め直してむ」とあり、真摯で謙虚な性格が顕れています。そのような人物が師の醜態を日記に偽って残す可能性はほとんどないでしょう。

中山太郎はとても真面目で精力的な民俗学者です。彼の本は史料を広くよく調べて仕上げられています。たとえ話の素となる史料、根拠の真偽を深く検証することなく本に著したとしても、積極的に嘘をついたという可能性は、これもまたほとんどないと言っていいでしょう。書を著す学者には責任が伴います。

と言うことで、この話は林若吉の作り話の可能性が一つあります。内輪の集まりで、おもしろいことを言ってしまった、あるいは「彦麿自筆の日記」が偽物である可能性です。江戸時代には滑稽本、洒落本のたぐいが無数にありました。これもその一つかもしれません。

結論、宣長が下女にしつこく夜這いをして蹴飛ばされた、という話は嘘でした。

チャンチャン♪

つづく

(ムガク)

*1: 『国学者伝記集成』

*2: 『本居宣長全集』十七巻書簡集

*3: 『新異国叢書』第10巻より『ポンペ日本滞在見聞記』

*4: 「006―薙髮―本居宣長と江戸時代の医学」

宣長は医師として生活しながら、国学の研究にいそしんでいましたが、ある時期からあめぐすりなどの販売をはじめました。なぜでしょう。

再現された宣長飴 製造 柳屋奉善 (おいしい)

再現された宣長飴 製造 柳屋奉善 (おいしい)

まず、そのあめぐすりの効能書が残されているので見てみましょう。(多少漢字等を読みやすく直しました)

家伝 あめぐすり 百目代銀三匁 五十目代銀一匁五分

この薬は建中湯を本体とし、家伝の製法有て、別に又種々の薬味を加え、飴を以て調合せしむる所なり。経験の効能左の如し

○男女大人小児とも、大病長病にて虚脱羸痩したるに用いて、大に元気を益し身体を補う。尤も煎薬服用の中、此の薬兼用してよろし

○病後力付おそく、肥立かねたるに甚だよろし

○総じて何れの病という事なく、虚弱なる病人には、皆用いて大に益ありて、病名挙るに及ばず

○疝癪腹痛不食くだり腹たんせき等にもよろし

○小児乳ばなれ並びに乳ふそくなるに、常に用いて大によし

○もろもろのむし症虚弱なる小児に用いて甚だよろし

○疱瘡の節、弱くて張りすくなく、膿まはりかひなきに用いて甚だよろし。総じて弱きには、疱瘡の中始終ともよろし

○暑寒並びに長雨等の節、兼ねて此の薬服用すれば其の気にあたらず

○旅中所持して毎朝用いれば、山海水土不正の気をうけず

○大人小児とも虚弱なる生れ付きには平生地薬に用いて大によし。総じて密煉の薬はなづむ人多きものなるに、此の薬はたべごこちよくなづむ事なく、甚だ便宜の良き薬なり

○此の薬、少しばかり用いて即は見えがたき事もあるべく候え共、漸々に補益の功ありて功有りて、長く是を用いれば自然に其の効大なり

○服用分量、多少にかかわらず多く用いる程よろし。諸薬並びに食物さし合いなし

勢州松坂 本居氏製(印)

取次所 勢州四日市濱町 高尾九兵衛(印)

これが完成した「あめぐすり」の効能書ですが、その草案も残されています。

加味 建中湯飴

「一名○あめくすり〔あめ〕」

〔一、此飴我等*1此度存付、始而令製合候、薬種随分所宜○*2を吟味いたし、「△殊に不食の病人は食の助とも相成かたがた其功すくなからす候、」製法等入念、尤肉桂は唐産*3を用ひ、飴薬味の〕分量迄○*4本方〔の通無相違所〕*5令調合○*6也、然者建中湯を○*7用〔ひ〕候も〔全〕同時に而、〔虚弱成〕*8病人〔なとは〕*9煎湯の間々に〔令〕兼用○*10甚宜〔敷〕*11、且又〔生付虚病の〕小児なとには、〔平生〕*12菓子の〔替〕*13に給させ候而、殊に宜敷候也、〔第一〕*14小児は〔惣体〕*15薬を嫌い〔申〕*16物に而、服薬〔の義〕甚難渋に候所、此飴○*17は薬気不相知、尋常*18の飴を給候も同前の風味〔に候〕ゆへ、○*19小児も随分悦而給*20〔申〕少々過候而も害*21無之〔候段〕、*22無〔是〕*23上便宜の○*24薬〔に候也、以上〕*25

〔天明二年壬寅八月〕 松坂 本居氏製

*1:「余 ワレヲ 相考へ」 *2:「所」 *3:「一、右建中湯飴は、薬味并飴之」 *4「全く」*5:「に依り尚又家伝之加味を用ひ」 *6:「者」 *7:「服」 *8:「此方相応の」 *9:「は」 *10:「して」*11:「しく、△虚弱成ル人は平生とても用而大に有益、」 *12:「常々」*13:「代り」 *14:「惣而」 *15:「多く」 *16:「候」 *17:「薬」 *18:「ツネ」 *19:「薬嫌ひ成」 *20:「へ候事、尤」 *21:「サハリ」 *22:「彼是大人小児共、」 *23:「此」 *24:「良」 *25:「故、世上に売弘むる所也、」

〔百目〕「大椦」入 代 銀札〔壹匁五分〕「貳匁」

〔五拾目〕「中椦」入 代 同〔七分五厘〕「壹匁」

〔三拾目〕「小椦」入 代 同五分

天明三年癸卯正月

天明二年八月頃に「建中湯飴」の発売を計画し、天明三年正月に価格を検討しはじめ、最終的に「家伝あめぐすり」を販売したようですね。では、なぜこの時期だったのでしょう。多くの要因がありましたが、そのきっかけは宣長が瘧(ギャク)を患ったことでした。

宣長は天明二年七月に瘧になりました。日記には、「十五日、今日より余は初めて瘧を病む。久しく居に引籠す」とあり、天明二年十月八日の田中道麿宛て書簡には、「愚老の瘧病やうやう力付き申し候」とあるので、宣長は二三カ月瘧に苦しみました。

瘧とは俗に言う「おこり」のことであり、高熱や汗、悪寒や振えが出たり止んだり繰り返すもので、『素問』や『金匱要略』にも記載がある歴史の長い病です。瘧には癉瘧、寒瘧、温瘧、食瘧、牝瘧、牡瘧があり、また疫瘧、鬼瘧、勞瘧、老瘧、母瘧など種類が多いのですが、いずれも「皆外寒風暑湿の気に感じて生ずる所なり」と言われています。夏秋の山林の蚊の多い地帯に発生するとも言われていたので、マラリアも瘧の一種でした。

宣長は「久しく居に引籠す」と日記に記していますが、『済世録』を見ると、医師としてこの間も診療を続けていました。この当時の医師はとてもハードな肉体労働です。重い薬箱を持ち、時には往診で一日中歩き続けねばなりません。病に苦しむ患者に頼まれれば断ることは難しいし、働かなければ生活することができません。宣長はこの瘧で身体が弱ってしまったのです。

肉体労働以外の収入源の確保、宣長は瘧に苦しんでいる間にそれを求めたのでした。「大病長病にて虚脱羸痩したるに用いて、大に元気を益し身体を補う」あめぐすりは、宣長の自分自身の治療、建中湯を商売に結び付けたことで生まれたのです。しかし、瘧に罹っただけではあめぐすりは生まれませんでした。他にどんな要因があったのでしょう。

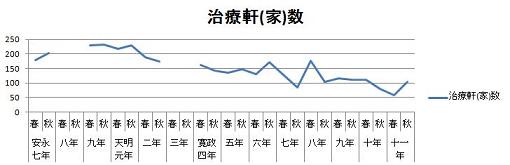

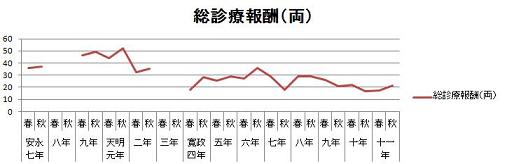

宣長が半年当たり何軒治療していたかを見てみましょう。

天明元年秋まではほぼ順調に治療軒数を維持していましたが、天明二年にその数は減少をはじめます。また半年あたりの診療報酬も見てみましょう。(線の途切れている箇所は記録の欠落部分)

天明元年まで診療報酬はほぼ順調に増加し、その秋には過去最高の五十二両一分一匁三分を得ました(風邪の大流行のため)。しかし次の半期には三十二両五分となり、収入が約37.6%も減少してしまったのでした。これは宣長の責任ではありません。天候不順により景気が悪化しはじめたためです。草間直方の『三貨図彙』を見てみましょう。

天明二年壬寅年

當五月ヨリ土用中ニ至る迄雨天続キ、江戸ハ七八月ニ入、地震度々コレ有リ、五畿内ハ大風雨ニテ、東西国々不熟ナリ、米穀六分ノ作ニテ拂底ニ付、當五月ヨリ、追々高値に相ナリ、極月ニ到リ

『三貨図彙』より

『三貨図彙』より

天明二年から急激に米価が上がっていますね。宣長も毎年、日記に米価を記録していました。ちょっと見てみましょう。

安永七年 二十七八俵 五貫九百文から六貫 (214文/俵)

安永八年 三十一二俵 六貫二百文 (194文/俵)

安永九年 三十三四俵 六貫二三百文 (185文/俵)

天明元年 二十八九俵 六貫二三百文 (217文/俵)

天明二年 二十俵 六貫百文 (305文/俵)

天明三年 三月 十七俵 金十両

五月 十四俵 金十両

十二月 十六俵 六貫百五十文 (384文/俵)

この米価の上昇、天明元年から二年にかけて140%も上がり、翌三年の三月五月には通常なら銭で購入出来た米が、金で取引されるようになっていました。この時期の為替に照らして計算すると、約六万文以上、十倍以上の高値です。十二月には少し落ちついたとは言っても今までの約二倍の価格でした。宣長は「諸色高値、世上困窮」と日記に記しています。

この経済的危機に陥りはじめた時、宣長の打ち出した対策があめぐすりの発売でした。なぜそう言えるのでしょう。ただ小児科医として純粋に小児の健康を考えてあめを作り、また効能書きの草案に記されている年月と実際の発売は全く別の時期だった可能性はないでしょうか。それには、まず販売価格から見てみましょう。

宣長ははじめは百目入のあめを銀札一匁五分と記していましたが、それを二匁に書き直しています。結局は銀三匁で販売しましたが、当初の予定の二倍の価格の設定です。五十目入も同様価格を二倍に上げています。なぜでしょう。それはその時が物価が急激に二倍に上がった天明二年から三年の時期だったからです。

銀三匁というのは、天明二年の為替相場では、銭一貫文が銀九匁五分前後だったので、銭315.6文です。飴一個あたりは約三文、早起き分の価格であり、江戸の飴屋、「お万が飴」は一個あたり四文、飴買い幽霊は三途の川の渡し賃、六文銭で六日間飴を買いました。一個あたりとしては妥当な金額です。

しかし飴百個、銀三匁は米が約一俵(60kg)買えます。宣長の一月分の家賃収入が五匁、宣長が京で買った医学書『本草摘要』は二匁五分、『小児方彙』は四匁五分、『痘疹良方』は一匁六分、決して安い金額ではありません。それでも比較的に誰でも買いやすい三十目入、またそれより小さい個数の発売は見送られました。なぜでしょう。それは木綿産業で潤った松坂の裕福な家を販売対象にしていたからです。

宣長は、「小児は多く薬を嫌い申候物に而、服薬の義甚難渋に候所、此飴薬は薬気不相知、尋常の飴を給候も同前の風味に候ゆへ、薬嫌ひ成小児も随分悦而給へ申し候事、尤、少々過候而もサハリ無之」と、薬嫌いの小児が喜んで服用できるように、そして食べ過ぎても害がないように、この飴を開発したのです。宣長は小児の事をよく考えていました。しかし目的は別です。

あめぐすりはとてもよく考えられています。

1.男女大人小児、だれが服用してもよい

2.病中・病後・病前の予防としていつ服用してもよい

3.どんな病気の時でも服用してよい

と言うことで、服用対象を限りなく拡大しています。宣長は医師としては患者の対象を病気の治療の必要な人に限定せざるを得ませんでした。治療が必要でなければ、見廻りだけですませていたのです。貝原益軒は『養生訓』総論上において以下のように言っています。

薬と鍼灸を用るは、やむ事を得ざる下策なり。薬と針灸と、損益ある事かくのごとし。やむ事を得ざるに非ずんば、鍼灸薬を用ゆべからず。只、保生の術を頼むべし*1

病気でもない人にみだりに治療することはできず、収入を増やすには病気の人を増やさねばなりませんが、それは無理な話です。しかし、あめぐすりは誰が、いつ、どんな病気の時でも使ってかまわないのです。

4.食べやすく続けられる

5.効果はすぐに目に見えないが、長く服用し続けると効果が大きい

6.多量に服用するほどよい。他に薬や食物を摂っていても害がない

また薬には適切な量と必要な時があり、過剰あるいは不必要な時であれば病が治癒するのではなく、逆に害が出ます。またさまざまな薬や食物などの間の相互作用もあるため、いたずらに種類を増やすこともできません。儲けを増やすために、薬の量を増やしたり、種類を増やすことはできません。しかし、あめぐすりは、「長く服用し続けると効果が大きく、多量に服用するほどよく、他に薬や食物を摂っていても害がない」のです。言い換えれば、宣長はあめぐすりをすべての人に多量に長く服用してほしいと望んでいたのです。

7.疝・癪・腹痛・不食・くだり腹・たん・せき・疱瘡・むし症など諸々の具体的な病名、症状を挙げている

8.小児の離乳時、母親の乳不足によい

また、具体的な症状を挙げることでそれらの症状を持つ人々の、また「小児の離乳時、母親の乳不足によい」と、乳幼児・小児の死亡率が非常に高かった時代の子孫・後継者の養育に関心があった人々の目を引くようにしました。

実際にあめぐすりはどのようなものであったのでしょうか。建中湯には何種類かありますが、大きく分けて二種類、大建中湯と小建中湯があります。大建中湯の成分は人参・山椒・乾姜であり、小建中湯の成分は桂枝・芍藥・大棗・甘草・乾姜・膠飴です。主に小児向けで虚弱者向けの飴なので、宣長は小建中湯をもとにしたのでしょう。

もし飴に人参を入れたとすると飴の製造原価が跳ね上がりますし、山椒を入れると独特の風味のため、芍藥を入れると収斂性の味のために小児に喜ばれる味でなくなります。桂枝・大棗・甘草・乾姜・膠飴の中からいくつか選択し配合するとおいしくなります。

「 一、右建中湯飴は、薬味并飴之肉桂は唐産を用ひ」とあるので桂枝は必ず配合されています。桂枝(桂皮・肉桂)はシナモン、乾姜はドライジンジャー、大棗、甘草、膠飴とも全て香辛料、食品として使われます。医食同源、薬食同源と言いますが、あめぐすりもその一つです。

宣長は飴に付加価値を持たせたのでした。宣長は商品開発、宣伝広告に関しても高い能力を持っていたのかもしれません。その後、あめぐすりの収入は継続的に『諸用脹』に記され、宣長の家計を支え続けるようになりました。

ちなみに松坂では天明三年には豊作となりました。しかし米価は下がりません。物価は高騰したままです。なぜでしょう。それは三年五月から七月に浅間山が(VEI=4)、また六月からはアイスランドでラキ火山、グリムスヴォトン火山(VEI=6)が噴火したからです。天明二年三年は気候不順と大規模噴火が続いて起こった年でした。噴火による冷害によって奥州諸国の米作が壊滅的な打撃を受け、豊作だった伊勢からも多量の米が江戸へ送られることになったのです。物流システムが整っていた江戸時代だからこその不況であり、天明の飢饉の始まりです。

つづく

(ムガク)

宣長の安永七年の処方傾向をもう一度見てみましょう。

1.(131)12.24% 補中益気湯・参蘇飲

2.(104)9.72% 胃苓湯

3.(90)8.41% 銭氏白朮散

4.(88)8.22% 不換金正気散

5.(70)6.54% 二陳湯

6.(60)5.61% 葛根湯

7.(43)4.02% 宣長方

8.(37)3.46% 柴平湯

9.(32)2.99% 消疳湯

10.(25)2.34% 六君子湯・烏梅丸

11.(24)2.24% 小柴胡湯

12.(15)1.40% 香蘇葛根散

13.(14)1.31% 芍薬湯・桂枝湯

14.(13)1.21% 三生飲

15.(12)1.12% 柴胡湯

*1

宣長は補中益気湯を筆頭に、作用の穏やかな薬を多く処方していました。上には記されていませんが、他にも理中湯や産後養栄湯、香砂六君子湯などの気を補う薬や、時には大黄丸や大承気湯、小承気湯などの瀉下薬、攻下薬も用いていました。

香川修徳 「医家先哲肖像集」より

香川修徳 「医家先哲肖像集」より

また宣長は香川修徳の順気剤をよく用いています。修徳は代表的な家方として順気剤、潤涼剤、解毒剤、敗毒剤を『医事説約』に載せ、宣長もそれを書き写しているのですが、実際の臨床で用いているのは、気の流れを調える目的で使用される順気剤だけでした。なぜなのでしょう。そしてこれらは何を意味しているのでしょうか。これを明らかにする前に、学生時代の宣長の言葉を『送藤文與還肥序』から見てみましょう。これは誤解のないように、少し今風の言葉に直し、最後に原文を載せておきます。

○

病は軽薄な薬剤の治せる所ではない。ただ煕然たる一気だけがよく病に抗いこれを制する。それができるのは気であって、神にして測ることはできない。本々は天からの授かりもので、そして諸々の身体に充ちている。後世はこれを元気と謂い、この気が有ってこそ人は生まれ、無ければ死んでいる。

この気には盛衰の時が有って、その時々で病となる。外邪内傷、すべての疾患はみなその盛衰によって発生する。死生はただこの気の有無だけで決まる。五藏六府から四肢九竅まで、この気を得ると、それぞれが機能するのである。およそ一身の働きはことごとく気より出る。その働きが中和順従、有過不及なく、体外からは六気が犯さず、体内では七情の傷がなければ、病は何処からも来ない。些かでも過不及があれば、病になる。或は内より、或は外より、左右上下、その隙をついて発症するのは、このためである。

気には真邪の区別がある。医者は湯熨鍼灸でその真気を助け、邪気を攻めようとする。しかし湯熨鍼灸は真気の働きを助佐するものであって、みずから病を攻めない。真気は病に対しては、吐いてよい者は吐かせ、下痢させてよい者は下痢させる。攻め、補い、温め、涼やす、それらどれでも真気は必要である。

またその力は、よく攻め大病を治める。しかし、その気が衰弱すると役割を担えず、対して病は盛んとなり、ついに克てなくなり、困難に到る。この気が病を制治できなくなれば、人の寿命を決定する神、司命といえどもどうしようもない。草薬においてはなおさらである。

ただ真気の趨勢する所を察し、そして薬石がこれを順導補佐し、すなわちその力を助け、真気を大いに振興する。汗吐下を適切に行えば、病は随って治癒する。いやしくも真気の趣く所を察せず、みだりに攻撃及び温補しても、少しも効なく、またよく人を損なう。ゆえに治病の枢機は、真気の勢を察するにある。

世の医は特に温補をもって助気の事と為し、攻撃も助気の方法も知らない。深く考えていないのだろうか。治療の方術は助気ではない。当然この気は養うことはできても補うことはできない。いったん大いに羸困すれば、大量の人參や黄耆があっても、何の役にも立たない。まさにこうなったら、手をこまねいて斃れるのを待つだけである。

生命を守りたければ、すべからくこれを平らかにし抱き養い生きるねばならない。これを養う術は、以下だけである。

食事は薄く飽食しない。

身体はよく労働させて倦まない。

思慮は常に寡なくする。

気の働きに逆らわず、身体中に流れて滞らねば、その働きは四肢末端に溢れ、五臓六腑はすべて問題なく、病は発症することができない。『内経』に云うところの「上工は気を平らかにす」とはこのことを謂っているのだろう。養気は医の至道であり、慎まねばならない。

そうして古方家の諸々の攻は失敗し、近方家の諸々の補も失敗する。両者とも適正に治療できていない。悲しいかな。

○

宣長が友人、藤文與(岩崎榮良)にこう言った背景も面白いのですが、これについては後回しにしておきましょう。宣長はまだ若く医者として開業する前に言いました。「病は軽薄な薬剤の治せる所ではない」と。それでも宣長は実際の臨床では作用の穏やかな薬を多く処方していたのです。宣長は病を治していなかったのでしょうか。宣長は医師として何をしていたのでしょう。

宣長は「気は養うことはできても補うことはできない。いったん大いに羸困すれば、大量の人參や黄耆があっても、何の役にも立たない」と言いつつ、代表的な温補薬、補中益気湯を多用しました。また実際には攻下薬、大承気湯などを頻繁に用いながら、また時にはお灸もしながら、「湯熨鍼灸は真気の働きを助佐するものであって、みずから病を攻めない」と言っていました。

つまり、もしこの言葉と実際の臨床に論理的一貫性があれば、宣長は病を治していなかったと言ってよいかもしれません。宣長にとって、病を治すのは「煕然たる一気」や「元気」、「真気」と呼ばれる自然治癒力をもったものなのです。宣長は病の治癒に立ち会っていたのであり、ただ「真気の働きを助佐」していたのであり、例えば、補中益気湯自体が真気の不足分の代替になるとはまったく考えていなかったのです。宣長にとって薬はあくまで自然治癒力の働きを助けるものであって、そこが古方家や近方家の一般的な医者と意見を異にするところであり、これは手段ではなく目的が異なっていたのです。

「真気の働きを助佐」するためにはどうすればよいのでしょう。まず「真気の趨勢する所を察し」なければなりません。その上で「汗吐下を適切に行えば、病は随って治癒する」と宣長は言うのです。例えば、食中毒で今にも吐こうとしている人に吐き気止めを与えて戻さないようにさせたり、下痢止めを与えたりすることは、明らかに状態を悪化させます。当時の麻疹の治療でも「誤りて止泄止咳等の剤を用い」て害となることがあったのです。*2

また「止泄止咳」と異なる方法で害を起こすこともありました。吉益東洞は「治法はまた毒を除き膿を排するをもって主と為し」ました。東洞は食物、穀肉果菜ですら気を補うことは難しいのに薬で補うことなどあり得ないと主張し、専ら疾病を攻撃しました。*3 宣長はこのような治療方針について「害が見られる者過半にて、全き者十のうち三四、畏るべきかな」と言い、「古方家の諸々の攻は失敗」と評価しました。

吉益東洞 「医家先哲肖像集」より

吉益東洞 「医家先哲肖像集」より

これはそうとう低い評価です。『黄帝内経霊枢』邪氣藏府病形第四には「上工は十全九、中工は十全七、下工は十全六」とあり、古代中国の一番程度の低い医者でも十人中、六人を治していたのです。

宣長は麻疹でも古方派、吉益東洞のような治療はしませんでした。例えば、天明二年三月に六歳の子が麻疹にかかりましたが、使用したのは柴平湯加防風です。「毒を除き膿を排する」ように攻撃することなく、ここでも作用の穏やかな薬を使用しました。

それではどのように「真気の趨勢する所を察」するのでしょう。ジェダイの騎士がフォースを感じるような、超自然的な力で行うのではありません。漢方・中国医学では診察法は伝統的に望聞問切の四つ(四診)に分類されていますが、これは今風に言うと視診・聴診・問診・触診です。目の前にあるものを、出来るだけ科学的に観察することから始まります。なぜそう言えるのでしょう。宣長は神話、『古事記』の解読で一家をなし、現在では本居宣長ノ宮に祀られています。もっと神がかりな力で「真気の趨勢する所を察」していたと想像してしまうかもしれませんが、違います。なぜなら宣長の哲学は「気一元論」に基づいていたからです。*4

気一元論は、宣長の身近な所では、師の堀景山と親交のあった荻生徂徠や、京で宣長の寄宿していたすぐ近くに塾を構えていた伊藤東涯、その父の伊藤仁斎、そして貝原益軒などが主張していた哲学です。*5 特に貝原益軒は宣長に大きく影響を与えています。*6 宣長の気を養う方法、

食事は薄く飽食しない

身体はよく労働させて倦まない

思慮は常に寡なくする

というのは、益軒の『養生訓』そのままですね。ではなぜ気一元論に基づくと、科学的に観察し診察しようとするのでしょう。益軒の『大疑録』を見てみましょう。

貝原益軒 「医家先哲肖像集」より

貝原益軒 「医家先哲肖像集」より

それ天地の間は、すべてこれ一気にして、その動静を以てすれば、これを称して、陰陽となし、その生生息まざるの徳、これを生と謂ふ。故に易に曰く、「天地の大徳を生と曰ふ」と。その流行を以て、一は陰となり、一は陽となる、これを道と謂ふ。その条理ありて乱れざると以て、又これを理と謂ふ。指す所同じからざるによりて、姑くその名を異にすといへども、然もその実は、みな一物のみ。ここを以て陰陽流行して純正なるものは、即ちこれ道なり。故に理と気とは、決ずこれ一物にして、分つて二物となすべからず。

この当時は朱子学を基盤とする社会であり、理と呼ばれる形而上のものが、気と呼ばれる形而下の物質とは別に存在するとされる理気二元論が日本を席巻していました。それが江戸幕府の秩序を維持する役割を担っていたわけですが、もし理と気が別にあるのなら、世の中の原理法則・守るべき方針・倫理・道徳などを目の前の現実の中から見出そうとするのではなく、書物の中や幕府や師の言葉に求めるようになります。なぜなら理は形而上のもので形而下の世界のどこにもないからです。

しかし「天地の間は、すべてこれ一気にして」、「理と気とは、決ずこれ一物」であれば、目の前の現実、気の中に理を探さねばなりません。それにはまず観察が必要なのです。宣長は「気の働きに逆らわず、身体中に流れて滞」らないことの大切さを説明する時、「上工は気を平らかにす」と『黄帝内経霊枢』根結第五から引用しました。

上工は気を平らかにする。中工は脈を乱す。下工は気を絶やし生を危うくす。故に曰く、下工は慎まざるべからず。必ず五臓の変化の病、五脈の応、経絡の虚実、皮の柔粗を審らかにし、しかる後にこれを取る也。

「気を平らかにす」るためには、「必ず五臓の変化の病、五脈の応、経絡の虚実、皮の柔粗を審らかに」すること。つまり、治療を行う前に詳しく診察して、正確に診断する根拠を必要とするです。それを行ったからこそ、宣長は一人一人の患者ごとに、また病の経過に合わせて薬を細かく変更し調整しながら処方することができたのでした。*7 風邪と聞いたとたん葛根湯を出す薬師、脈だけ診て治療する鍼師、検査の数字やパソコンの画面しか見ない医師など色々あります。宣長はそのような医療に警鐘を鳴らし、自らは信じる道を終生歩き続けたのでした。

理気二元論は人々を教条主義や形式主義に陥らせることがあります。それは朱子学があまりにも完成されていたからではなく、理が形而上の存在であるためその正しさを証明できないためでした。信じるか信じないかの宗教の一種です。しかし気一元論なら現実に合わせて理を修正していくことが可能となり、それが古学、古文辞学、古義学、古方派医学、国学などを発達させる原因となりました。

宣長の『古事記伝』は伝統的な考証学的な手法で研究され完成した作品ではありません。解釈の根拠を、後世の研究者や権威たちの所論にではなく、『万葉集』など『古事記』が著された当時の様々な資料を基に解読したのです。契沖の『百人一首改観抄』、賀茂真淵の『冠辞考』なども同様です。

宣長と同世代に、宣長同様、気一元論に基づき医者をしていた、日本を代表する学者が他にもいます。それは自然哲学者、三浦梅園です。

つづく

(ムガク)

*1:017-本居宣長と江戸時代の医学― 宣長の処方傾向と補中益気湯 ―

*2:018-本居宣長と江戸時代の医学― 麻疹(はしか) ―

*3:『医断』吉益東洞著・鶴田元逸編

*4:007-本居宣長と江戸時代の医学―漢意―

*5:貝原益軒の養生訓―総論上―解説 023

*6:013-本居宣長と江戸時代の医学―堀景山と宣長2/2下 ―

*7:016-本居宣長と江戸時代の医学― 宣長の症例その3 ―

『送藤文與還肥序』

…

夫病非輕劑薄藥之所能治也、唯煕然一氣、独能抗病而制之、其爲氣也神而不可測矣、本稟諸天、而充諸身者也、後世謂之元氣、有此氣適爲人、無則尸爾、此氣也有時盛衰、皆能爲病、外邪内傷、百爾疾患、皆由其盛衰而發焉、死生唯此氣之有無已、五藏六府、以至四支九竅、得此而後各相爲其用、凡一身之政、咸出於氣、而其政中和順従、莫有過不及、則外無六氣之犯、内無七情之傷、病何従來、至有些過不及、乃成憂恙、或自内、或自外、左右上下、逐其隙而發矣、於是乎、氣有眞邪之分、當假湯熨鍼灸、以助其眞氣、攻邪氣也、然湯熨鍼灸、助佐眞氣之政者也、而非自攻病者也、夫眞氣之待病也、宜吐者吐之、宜利者利之、攻也、補也、温也、涼也、無一失其所焉、其力亦能攻治大痾也、而其氣衰弱、不勝任、病偶熾、則竟不能克焉、而爾然致困矣、此氣不能制治之病、則雖司命無奈之何已、況於草藥乎、唯察眞氣所趣勢、而藥石順導輔佐之、則資其力而眞氣大振、汗吐下適其宜、病随而癒瘳、苟不察眞氣之所趣、妄攻撃及温補、則不啻無効、亦能賊人、故治病之樞機、在察眞氣之勢也、世醫特以温補爲助氣之事、而不知攻撃亦助氣之方也、不深思矣哉、治療之方術、靡匪助氣者、然此氣也、可養而不可補也、一旦大羸困、則雖費巨蔓薓耆、而何益之有、當是時、拱手而俟斃耳、衛生之徒、須生平抱養之矣、其養之之術、又無他、食薄而不飽、形勞而不倦、思慮常寡、則氣従以順、周流不滞、其政溢乎四末、衆官莫有闕失、其病又悪乎發、經云、上工平氣、其是之謂與、養氣醫之至道也、不可不慎、而古方家乃失諸攻、近方家乃失諸補、並不得其適焉、悲夫、

…

宣長の処方は基本的にはあまり変わりありませんでしたが、方剤の使用頻度は季節や年によって変化しました。それを見ていくとその時どのような病が流行っていたのか、社会環境がどのような状態であったのか推測することができます。例えば宣長の多用した参蘇飲と二陳湯に注目してみましょう。安永七年から天明三年までの一月当たりの処方割合を図に表わすとこうなります。

Xの処方割合=100*(一か月あたりのXの処方数)/(一か月あたりの全方剤処方数)

それぞれの処方割合は、ほぼ毎年秋冬には増加し春夏には減少する傾向がありますが、安永八年だけは何ともはっきりしない形をしています。何があったのでしょう。一番大きな出来事は桜島の大噴火です。薩摩藩知学事であった山本正諠は『安永櫻島炎上記』でこう述べています。

安永八年乙亥九月二十九日夜より十月朔日に到り、本府城下及び東南北数十里の間、地の震うこと頻りなり。已に当日の未の刻をすぎて、城下の東方対岸桜島の上に火を発し大に燃え上がり、火燃ゆれば地愈震い、地震へば火愈燃ゆ。或は相応ずるに似、或は相激するに似たり。而して其焔の出つるや、結んで萬朶となり、簇りて数隊となり、沸騰すること狂濤怒浪の如く、競起すること畳嶂層巒の如し。愈昇り愈高く幾丈を限るべからず。その光耀烈しく点を焼けば則ち九重の上盡く紅いに、煌々海を照せば則ち千尋の底悉く明なり。星斗之れが為に色を失ふて出づること能はず、魚龍之が為に形を現はして遁くること能はず。疾電の縦横するは焔を閃かすなり。流星の上下するは石を飛はすなり。迅雷山を動かすは其声の振ふなり。烈風海を蕩かすは響きの轟くなり。応に是れ千巌崩れて無底の谷に墜ち、万壑陥つて不測の穴に渝むべし。

大凡一昼一夜見る所、奇々怪々にして名け難く状し難く、変々幻々にして認め難く指し難く、之を見る者乍ち目の眩めくを恐れ、之を聞く者は頓に耳の塞がるを覚えゆ。是の若くなること五日を経て而して後稍々微なり。然かもその火勢未だ遽かに已ざるなり。或は三四時間をすぎて燃え、或は一二日を隔てて燃え、その煙已に伏して而して復起き、その声已に止まって而して復鳴る。又東北五六里の海底より燃え上がりその響き日夜隠々として已まず。既にして海上頓に中州を現じ水を出ること高さ二丈余、周り半里ばかりなるべし。是に於いて桜島の形突然として出るところは平となれり。降然として起る所は凹となれり。復舊日の面目にあらず…。

既にして而して城下に灰を雨す。飄々として風に随い繽粉として地に満つ。碧瓦朱甍俄かに素を積み青松緑竹頓に花を著く。若のみならず簾戸に入り延席に集り箕皿に落ち飲食に糝る。而して道を行く者は傘を張り笠を載くといへども面を撲ち目に眯り頗る婁をなせり。然れども時方に之れ冬に向ふ日夜西北風多く東南風少し。是を以って城下灰を雨らすこと稍や少しとす…。*1

大正三年(1914年) 大正大噴火(VEI5)の写真

大正三年(1914年) 大正大噴火(VEI5)の写真

この噴火が宣長のいた伊勢松坂や江戸にまで影響しているのです。宣長は『安永八年己戌日記』の十月にこう記しています。

二日

昨夜中天灰を降らす。今朝之を見るに、屋上地上に満つ。雪の如く積みて、色白ふして甚だ繊細、尋常の灰に異なり、砂に似て而も亦灰の如きなり。抑此の灰、津より以北は降らず。宇治山田辺は、降ること此の辺より多き由なり。朔日二日終日天曇、三日は快晴なり。二日南方尤も曇り、晩見ゆ、雲中に日輪を見る、光輝なく月の如し、蓋し灰猶空中に在る故か。此度灰を雨らす事、亥年亥月亥日亥刻なり。是又奇異なり。[夜四つ半比より降]件の灰数日消えず。八日の夜に至り大雨、此れに因り灰悉く消える。後追々他国の様を聞くに、参河遠江紀伊信濃等皆同じく降る。江戸は、二日の昼之降る由なり。京大坂など降らず。

『武江年表』には「十月朔日夜より二日まで、灰雪の如く降る、大隈国桜島焼きたりしが其の灰江戸迄も降しといふ」とあり、直ぐにではないにせよ、降った灰と桜島の噴火の関係は知られていました。

桜島の灰が伊勢にも大量に降り積もっていたこと、また「京大坂など降らず」とあるので気流風向きが大きく影響していることが解ります。この噴火の火山爆発指数(VEI)は5であるので、ポンペイのヴェスヴィオと同規模の大規模噴火でした。噴火がある場合、その前兆として地震だけでなく火山ガスの噴出もあり、それには二酸化硫黄や一酸化炭素、硫化水素などの有毒物質も含まれています。

桜島から松坂まで約640Kmあり、火山ガスが致死量に達することはないにせよ、微量のガスの持続的な吸入が、松坂の人々、特に敏感な乳幼児や小児に軽い咳や痰を引き起こしていた可能性があります。それが何となくはっきりしない図の形に表れているのかもしれません。

また処方頻度数として以下の式を立てて図にしてみると、

Xの処方頻度数=100*(一か月あたりのXの処方数)^2 /(一か月あたりの全方剤処方数)

というような今度ははっきりとした特徴が見えてきます。天明元年の十月、十一月に参蘇飲と二陳湯のピークが表れました。この時は何が起きていたのでしょう。このような形は特定の病気の流行です。宣長の『安永十年(天明元年)辛丑日記』にはこう記されています。

十一月廿九日

十月より今月に至り風病大流行、諸国一同なり。

宣長は天明元年十二月九日には「十月霜月両月の間、大に風病流行いたし、その俗用しげく、一向に学問事廃し、漸此間少々手透を得たり」と田中道麿に手紙を書いています。寝る間も惜しんで学問をしていた宣長が、それを出来なかったという状況がこの図からも見えてきます。

ちなみに『泰平年表』には「九月、十月、風邪流行」とあり、江戸と松坂ではその流行に約一カ月のずれがあることが分かります。

桜島の噴火と並び伊豆の大島、阿蘇山に加え、天明三年には浅間山も噴火をしました。天明の飢饉に入ると宣長の処方もまた少し変わるのです。

つづく

(ムガク)

*1: 東孤竹『桜島大噴火記』

コメント(Q&A)

Q:処方割合のグラフで安永八年の一月二月と天明三年一月は冬なのになんで何も処方されていないのですか。「毎年秋冬には増加し春夏には減少する傾向がある」とは言えないのではないでしょうか。

A:安永八年の一月二月は『済世録』の欠落した期間であるので記録が残されていません。天明三年の一月、そして二月の大部分も記録の欠落があります。それゆえ値が0になっており、図の一部が凹んでいる理由です。なのでその期間の値は傾向見るための判断材料としては使えないのです。

028-もくじ・オススメの参考文献-本居宣長と江戸時代の医学

本居宣長は小児科の医師として呼吸器や消化器疾患を主に診ていました。そして還睛丸や目洗薬など眼科の薬も頻繁に用いています。また消毒飲や蝉蛻飲のような皮膚科の薬も用いていました。これは何を意味していたのでしょう。

それは麻疹の治療です。

国立国会図書館所蔵「麻疹養生の伝」

国立国会図書館所蔵「麻疹養生の伝」

麻疹とは、はしかとも赤斑瘡(あかもがさ)とも言い、江戸時代には数十年から二十数年の間隔で流行していました。文久二年(1862年)の麻疹の流行では六月から八月までの二ヶ月間で江戸だけで約一万四千人が亡くなっています。*1

麻疹は、現代では麻しんウイルスによる感染症と知られています。一度罹患するとウイルスに対する抗体ができ、麻疹に再び発症することがないため、ワクチンの接種が最も有効な予防策です。今のところ麻しんウイルスに対する薬はないので、治療法は対症療法だけです。

麻疹に感染すると通常10~12日間の潜伏期を経て、カタル期に入ります。この2から4日の間には、38℃前後の発熱、咳、鼻汁、くしゃみ、結膜充血、眼脂、羞明などがあり、熱が下降した頃には頬粘膜にコプリック斑が出現します。乳幼児では下痢や腹痛などの消化器症状、あるいは細菌性腸炎などの合併症が現われることもあります。文久二年の流行時にはコレラが同時に流行り、約六千七百人の人がこれで亡くなりました。

そして発疹期に入ると一度下降した発熱が再び高熱となり(39~40℃)、特有の発疹(小鮮紅色斑が暗紅色丘疹、それらが融合し網目状になる)。発疹は耳後部、頚部、顔、体幹、上肢、下肢の順に広がります。

これが3から4日続き、回復期になると解熱し、発疹は消退し、色素沈着を残します。肺炎、中耳炎、クループ、脳炎を合併する場合があり、麻しんウイルスに感染後、数年から十数年以上経過してSSPE(亜急性硬化性全脳炎)を発症する場合もあります。

麻疹の感染力は強力です。基本再生産数(R0)は一人の感染者が周囲の免疫を持たない人に感染させる二次感染者の数ですが、これを見るとその感染力が解ります。*2

麻疹:12-18

天然痘:5-7

エイズ・SARS:2-5

インフルエンザ:2-3 *3

エボラ:1.5-2.5 *4

1918年に発生したスペイン風邪は五億人以上が感染し、五千万人から一億人が亡くなったと言われています。そのインフルエンザのR0が2-3であるのに対し、麻疹は12-18であり、約6倍の感染力を持つと計算できます。

この麻疹、あるいは三日はしか(風疹)が、宣長の人生に大きく影響し、また医師としての仕事に重要な位置を占めているのです。

宣長が京で医学を学び始めるきっかけを作ったのが、宝暦三年(1753年)の麻疹流行でした(007-本居宣長と江戸時代の医学―漢意―)。『麻疹精要方』にはこう書かれています。

宝暦癸酉歳、夏秋の際、東都麻疹大流行、其の証、初め大いに発熱、嚏咳咽痛、或は泄瀉、或は衄血、則ち疹を発す。その形、初めは蚊刺のごとく、漸く紅斑を成し、周身錦文のごとく、微かに紅駁色を成し、而して没す。その没する時、或は白屑、而して散落す。その初めは咳を佳と為し、嚔を佳と為し、瀉を佳と為し、微衄を佳と為す。もし誤りて止泄止咳等の剤を用いれば、則ち邪気が閉塞し、而してその害浅からず。

麻疹になると、様々な禁忌のため都市生活があらゆる所で止まり、不況がおとずれました。例えば、蕎麦や鰻を食べてはいけないので蕎麦屋や鰻屋、男女の交わりを行なってはいけないので遊郭、髪を剃ってはいけないので髪結床、風呂に入ってはいけないので銭湯など、様々な多くの商いが行えなくなったのです。そんな中で繁盛したのが薬屋と医者だけでした。*5

麻疹は小児の時に感染し、その後回復すれば、もう二度と麻疹になる心配はありません。しかし「もし誤りて止泄止咳等の剤を用い」たり、適切に治療できなかったら命にかかわったです。江戸時代の乳幼児や小児の死亡率は非常に高く*6、「疱瘡は見目定め、麻疹は命定め」という言葉は正しかったと言えるでしょう。

宣長は宝暦三年の麻疹流行を経て選択しました。小児を救い、人々の苦痛を取り除き、世を済うことと、商い産業を両立させることを。儒と医は一本であることを。宣長が医学勉学ノートに『折肱録』*7、医療帳簿に『済世録』*8と名付けたのにはこんな意味が隠されているのです。その後の宣長の生活と業績を見ていくと、小児科の医師となる事を選び、武川幸順に師事したことは間違ってはいませんでした。

では宣長は具体的に麻疹をどのように治療していたのでしょうか。『済世録』には病名が記されていないため簡単には判りません。麻疹の流行中の処方記録を見ていくのはどうでしょう。宝暦の流行から二十三年後の安永五年(1776年)、宣長47歳の時に麻疹が流行しました。宣長は『安永五年丙申日記』にこう記しています。

四月

麻疹流行、此の地、二月下旬より始まり、三月下旬に至る。四月上旬の間尤も盛ん、四月下旬に至りて大抵止む。西国より始まりて、次第に東国に移行の趣なり。是の故に大阪は早く京都は少し後れ、此辺はまた少し後れ、江戸は又少し後れたり。凡そ天下諸国残す所なく、先に廿四年以前酉年の流行の後、今年また流行なり。

この年の『済世録』が残されていれば、宣長の麻疹治療が詳しく判るのですが、残念ながら残されているものは安永七年から享和元年までです。その次の流行は宣長の亡くなった二年後、享和三年なのでやはり流行時の処方記録はありません。

これを明らかにするには少し工夫が必要です。例えば参蘇飲や二陳湯に注目すると…。

つづく

(ムガク)

*1: 須藤由蔵『藤岡屋日記』

*2: Paul E. M. Fine. "Herd Immunity: History, Theory, Practice " Epidemiol Rev (1993) 15 (2): 265-302

*3:Mills CE, Robins JM, Lipsitch M (2004). "Transmissibility of 1918 pandemic influenza".

*4:Althaus, Christian L. (2014). "Estimating the Reproduction Number of Ebola Virus (EBOV) During the 2014 Outbreak in West Africa"

*5: 鈴木紀子『江戸の流行り病』

*6: 「貝原益軒の養生訓―総論上―解説 004」,「貝原益軒の養生訓―総論上―解説 012」

*7: 『春秋左氏伝』定公十三年、「三たび肱を折りて良医為ることを知る」より

*8: 『荘子』雑篇、第二十三庚桑楚篇より

宣長の残した『済世録』は宝暦八年宣長が29歳の頃から、享和元年72歳の頃までの医療帳簿ですが、現存しているものは以下の一部です。

安永七年

安永八年

安永九年

安永十年(=天明元年)

天明二年

天明三年

寛政四年、五年

寛政六年、七年、八年

寛政九年、十年、十一年

寛政十二年、享和元年

前回は宣長の細かな症例を見たので、今回は焦点を木から林に移し、宣長はどのような薬をどれだけ、どんな割合で使用したのか見てみましょう。最古の『済世録』は安永七年ですが、これは宣長49歳の頃のものです。

凡例

1.方剤名があるものを数え、生薬を加減してある処方は基本方剤と同じとして数えてあります。

2.方剤名がないもの、宣長が生薬をひとつひとつ選び組み合わせて使用した処方は、「宣長方」として数えました。

3.同一人物に対する処方で、前回と同じ処方である場合は、初出の一つ目だけ数えてあります。

4.処方数の多さの順位、( )に処方数、方剤名の順に記してあります

安永七年

一月

1.(6)補中益気湯

2.(5)銭氏白朮散・葛根湯

3.(4)宣長方・目洗薬

4.(3)(五物)香薷飲

5.(2)胃苓湯・不換金正気散

6.(1)半夏瀉心湯・参蘇飲・加味逍遙散・大承気湯・二陳湯・小柴胡湯

(計37)

二月

1.(14)補中益気湯

2.(13)銭氏白朮散

3.(10)参蘇飲

4.(8)不換金正気散・葛根湯

5.(5)胃苓湯

6.(4)烏梅丸・二陳湯

7.(3)小柴胡湯・柴胡湯・柴平湯

8.(2)桂枝湯

9.(1)道中薬・大承気湯・宣長方・五苓散・香蘇葛根散

(計83)

三月

1.(16)参蘇飲

2.(10)葛根湯

3.(7)銭氏白朮散・二陳湯・補中益気湯・宣長方

4.(4)胃苓湯

5.(2)香蘇葛根散・(五物)香薷飲・烏梅丸・不換金正気散

6.(1)内托散・附子湯・目洗薬・桑白皮湯・小柴胡湯・六君子湯・半夏瀉心湯・柴苓湯・柴胡湯・芍薬湯

(計76)

四月

1.(17)参蘇飲

2.(15)葛根湯

3.(10)補中益気湯

4.(8)不換金正気散

5.(6)六君子湯

6.(5)柴胡湯・香蘇葛根散

7.(4)胃苓湯・二陳湯

8.(2)銭氏白朮散・柴平湯

9.(1)烏梅丸・産後養栄湯・内托散・桂枝湯

(計82)

五月

1.(12)参蘇飲

2.(11)補中益気湯

3.(10)不換金正気散・二陳湯

4.(8)柴平湯

5.(7)銭氏白朮散

6.(5)葛根湯・小柴胡湯

7.(2)三生飲

8.(1)内托散・大承気湯・小承気湯・香蘇葛根散・桑白皮湯・六君子湯・宣長方・桂枝湯・烏梅丸・竹茹温胆湯・芍薬湯・(五物)香薷飲

(計82)

六月

1.(24)胃苓湯

2.(16)補中益気湯・不換金正気散・銭氏白朮散

3.(6)消疳湯

4.(5)柴平湯

5.(3)六君子湯・二陳湯・大腹皮湯・小柴胡湯・芍薬湯・柴苓湯・柴胡湯・葛根湯

6.(2)宣長方・大承気湯・小承気湯・三生飲

7.(1)理中湯・半夏瀉心湯・天青湯・蝉蛻鉤藤飲・参蘇飲・三和湯・粉薬・建六・桂枝湯・還睛丸・烏梅丸

(計126)

七月

1.(23)不換金正気散

2.(22)胃苓湯

3.(16)補中益気湯

4.(10)消疳湯

5.(7)銭氏白朮散・柴平湯

6.(5)芍薬湯

7.(4)五苓散

8.(3)六君子湯・二陳湯

9.(2)大承気湯・宣長方・大黄丸・柴苓湯・小柴胡湯・小半夏湯・小承気湯・烏梅丸

10.(1)桂枝湯・附子理中湯・異功散・参苓白朮散・平胃散・正気天香散・参蘇飲

(計123)

閏七月

1.(19)胃苓湯

2.(16)補中益気湯

3.(12)参蘇飲

4.(7)不換金正気散

5.(4)五苓散・宣長方・銭氏白朮散・二陳湯・柴苓湯・桂枝湯・消疳湯・柴平湯

6.(3)蝉蛻鉤藤飲

7.(2)烏梅丸・芍薬湯・小半夏湯・小承気湯

8.(1)六君子湯・公法・小柴胡湯・(五物)香薷飲・香蘇葛根散・三生飲・三黄瀉心湯・四苓湯・甘姜苓朮湯・還睛丸・半夏瀉心湯・鵞口瘡伝薬

(計109)

八月

1.(11)補中益気湯

2.(10)宣長方・胃苓湯

3.(9)参蘇飲

4.(7)銭氏白朮散

5.(6)消疳湯・柴平湯

6.(5)二陳湯・不換金正気散

7.(4)烏梅丸

8.(3)六君子湯・半夏瀉心湯・葛根湯

9.(2)蝉蛻鉤藤飲・三生飲

10.(1)八味順気散・順気剤・大承気湯・五苓散・附子理中湯・龍王湯・小承気湯・小柴胡湯

(計94)

九月

1.(14)補中益気湯

2.(8)参蘇飲・胃苓湯

3.(5)宣長方

4.(4)銭氏白朮散

5.(3)小柴胡湯・不換金正気散・二陳湯

6.(2)桂枝湯・芍薬湯・烏梅丸・消疳湯・還睛丸・六君子湯

7.(1)蝉蛻鉤藤飲・加味逍遙散・甘姜苓朮湯・順気剤・平胃散・大承気湯・大黄丸・葛根湯・柴平湯・三生飲・小半夏湯・香蘇葛根散・小承気湯

(計73)

十月

1.(22)参蘇飲

2.(9)二陳湯

3.(4)正気天香散・銭氏白朮散・葛根湯

4.(3)不換金正気散

5.(2)宣長方・甘姜苓朮湯・三生飲

6.(1)平胃散・烏梅丸・補中益気湯・小承気湯・桂枝湯・小柴胡湯・桑白皮湯・六君子湯・胃苓湯・消疳湯・理中湯・香蘇葛根散・内托散

(計65)

十一月

1.(16)参蘇飲・二陳湯

2.(11)銭氏白朮散

3.(7)補中益気湯

4.(3)胃苓湯・宣長方・葛根湯

5.(2)香蘇葛根散・甘姜苓朮湯・三生飲・消疳湯・烏梅丸

6.(1)桑白皮湯・小柴胡湯・大黄丸・桂枝湯・加味逍遙散・異功散

(計75)

十二月

1.(6)参蘇飲

2.(4)六君子湯・加味逍遙散・甘姜苓朮湯

3.(3)葛根湯・烏梅丸・銭氏白朮散

4.(2)補中益気湯・小柴胡湯・宣長方・胃苓湯・異功散

5.(1)半夏瀉心湯・消疳湯・香蘇葛根散・少半夏湯・不換金正気散・内托散・三生飲・二陳湯

(計45)

(安永七年一月から十二月まで 計1070)

見ての通り、宣長は風邪などの呼吸器系、食あたりや胃腸炎などの消化器系の疾患、疳の虫などの小児疾患を主に治療対象としていました。

季節の移り変わりに従い、多用する処方の変化があります。六七月頃はやはり食あたりが多いですね。冷蔵庫がない時代なので当然です。十月頃からは咳などの風邪が多くなりました。乾燥し気温も下がり始める季節ですから。小児の治療は季節に係わりなく常に多かったようですね。

また一年を通してどれだけ方剤が使われたか見てみましょう。

1.(131)12.24% 補中益気湯・参蘇飲

2.(104)9.72% 胃苓湯

3.(90)8.41% 銭氏白朮散

4.(88)8.22% 不換金正気散

5.(70)6.54% 二陳湯

6.(60)5.61% 葛根湯

7.(43)4.02% 宣長方

8.(37)3.46% 柴平湯

9.(32)2.99% 消疳湯

10.(25)2.34% 六君子湯・烏梅丸

11.(24)2.24% 小柴胡湯

12.(15)1.40% 香蘇葛根散

13.(14)1.31% 芍薬湯・桂枝湯

14.(13)1.21% 三生飲

15.(12)1.12% 柴胡湯

(以下省略)

宣長が参蘇飲とならび最も多く用いた方剤が補中益気湯でした。補中益気湯を作った李東垣はこう述べています。

内経にいう、労はこれを温め、損はこれを益す。けだし温はよく大熱を除き、苦寒の薬にて胃土を瀉すを大いに忌む。いま補中益気湯を立つ

内傷脾胃はすなはちその気を傷り、外感風寒はすなはちその形を傷る。その外を傷るは有余なり。有余はこれを瀉す。その内を傷るは不足なり。不足はこれを補う*1

つまり、補中益気湯は脾胃を温め、気の不足を補うための処方なのです。宣長の『方彙簡巻』にある「 益氣【椹 彡 皓 伽 斤 薫 周 甘】」がそれで、黄耆・人参・陳皮・白朮・当帰・柴胡・升麻・甘草がその配合です。

宣長は学生時代に友人に薬について述べた事があります。

某は某の経に入り、某は某の薬を佐ける。左より昇り、右より下る。気分に入り、血分に入る。陰中の陽なり、陽中の陰なりと謂う。凡そ是の類は蒙昧の甚だしく、弁ずるにおいて容れず。補中益気湯の柴胡・升麻を入れる説、すなわちその他立方の意旨を観るに、推してこれを知るべし。其れ猶、拠を信ずべきや。*2

「なぜ薬が効くのか」という問いは、いつの時代にもありました。江戸時代には、例えば補中益気湯はこんな風に説明されていたのです。

升麻は右より昇し。柴胡は左より昇すと云うことは理を以て論ず。柴胡は肝に入る。肝木は東方なり。升麻は陽明胃に入る。胃土は西南の隅に位す。左右は南面の位を以て別つ。然れども治療の上にては其の分かちなし。さて益気湯の全体はたとへて云はば、甑にてむしたつるが如し。黄耆を以て蓋をなし、人參茯苓甘草白朮にて甑の中にあるものをひきしむれば、蒸気のぼることを得ず。故に陳皮にてひきしむる中をすかし、柴胡にて肝をひきたて、升麻にて胃の元気をのぼせて心肺へ通ず。升麻柴胡は甑にあなをあくるが如し…*3

宣長はそんな説明などは「蒙昧の甚だしく」、根拠を信じる事は出来ないと言いました。しかし説明を信じなくても、その補中益気湯は用いるのです。それも12.24%という非常に高い頻度でです。なぜでしょう。それはその薬に効果があったから、そしてまた宣長の哲学に合致していたからです。どんな哲学だったのか。それについては後にして、次回は視点を林から森に移してみましょう。

つづく

(ムガク)

*1 『内外傷弁惑論』李東垣

*2 『送藤文與還肥序』

*3 『方意便義』岡本一方

本居宣長の医学の実際の雰囲気をつかむために、また今回も『済世録』から宣長の症例を見てみましょう。

本居宣長の自宅兼診療室

(症例1)

天明二年 八月十三日

西村伝右衛門: 鳥目強し ・還睛丸 三日分

十五日 ・還睛丸 三日分

還睛丸は『普濟方』にある処方で眼病に用いられます。配合は、白朮・菟絲子・防風・羌活・白蒺藜・密蒙花・木賊・青葙子・蝉蛻ですが、宣長は『方彙簡巻』で、蒺藜子・決明子・蝉蛻・青葙子・木賊・防風・山梔子のように記し、これを基本としています 。

ちなみに宣長は同じ薬をさまざまに表記します。この還睛丸は、クハン睛・歓清・官睛・還せイ・還睛などと書いてあり、注意しないと違う薬であると勘違いしてしまいます。

(症例2)

安永八年 七月五日

大口源三郎: 腹張り、下り、乳離れ、虫にならん ・消疳湯 三日分

八日 ・消疳湯 三日分

十日 ・消疳湯 三日分

十三日 ・消疳湯 三日分

前回のブログの(症例2)、 田原村源八さんでも気付かれたかも知れませんが、宣長の『済世録』はカルテではないのです。これは「売方貸方覚帳」であるので記載されている名は、患者名ではなく、診療報酬の支払者、つまり一家の主の名なのです。それ故、子供の名は記されないのであり、子供の名の記載がないからといって宣長が小児科医ではなかったと言う事はできません。あくまで症状や薬、治療の流れなどで判断しなければなりません。また一家で複数人を診た場合は、その名に並べて、祖父・老母・父・母・あね・弟・メ・乳母・娘・小・小童・兒・下男などと記して区別しています。メは おそらく嫁のこと。

消疳湯は子供の疳の虫に使います。宣長は二種類の消疳湯を『方彙簡巻』に記しています。一つは『万病回春』にある処方の配合、山楂子・芍薬・黄連・白朮・伏苓・沢瀉 ・青皮・甘草であり、もう一つは、配合の良く似ているものが『幼科証治大全』の消疳飲にありますが、宣長は、白朮・茯苓・陳皮・青皮・神麹・麦芽・黄連・使君子・甘草の配合で記しています。

(症例3)

安永七年 八月十日

上之庄平右衛門: 瘧(ヲコリ)、虫 ・柴平湯 三日分

十三日 ・消疳湯加柴胡 三日分

柴平湯は日本の経験方で、小柴胡湯に平胃散を配合したものであり、消化器症状の一つ瘧にも使われます。宣長は『方彙簡巻』に、柴平湯は柴胡湯と平胃を合したものであり 、また不換金正気散に柴胡と黄芩を加えたものと同じである、と記しています。正確には、配合に人参の有無の違いなどがあるため、同じではないのですが、効果としてはほとんど同じでしょう。

小柴胡湯は『傷寒論』にある処方で、中風や往来寒熱(マラリア風の熱病)や胃腸炎などに使われますが、基本的に少陽半表半裏証の傷寒の処方のため、それ以外の多様な症状に用いることができます。最近では慢性肝炎に用いられていました。

ちなみに『方彙簡巻』には168種の処方がありますが、宣長の医師としての経験と研究から記された処方集ではありません。彼がまだ京で医学の修行中に学んだ処方の書付です。なぜなら、ほとんどの処方を実際に使用していないからです。

次はちょっと長いのですが、色々なことが解って面白い症例です。

(症例4)

寛政八年 三月十八日

藤村治右衛門: ・順気剤加釣藤鈎 三日分

二十日 ・順気剤加甘草 三日分

二十一日 ・順気剤加甘草 三日分

二十三日 ・順気剤加甘草 三日分

二十四日 ・大承気湯 一日分

二十五日 ・順気剤加甘草 三日分

二十六日 ・順気剤加甘草 三日分

二十七日 ・大承気湯 一日分

二十八日 ・順気剤加甘草 三日分

二十九日 ・順気剤加甘草 三日分

四月二日 ・順気剤加甘草 三日分 ・大承気湯 一日分

四月

三日 ・順気剤加甘草 三日分

四日 ・大承気湯 一日分

治右衛門さんに処方された順気剤とは、香川修徳の家方第一の処方であり、茯苓・半夏・枳実・厚朴・甘草・生姜からなり、気の滞りを改善する作用で様々な症状に使われます。宣長ははじめは熱や痙攣、痛みなどに効く釣藤鈎を加えましたが、その後、沈痛鎮静・緊張緩和作用もある甘草を加えました。どちらも頭に昇った気を下げる効果が期待されます。順気剤には甘草がすでに配合されているのですが、基本的にそれは少量用いることになっているので、宣長はその作用を強めるために増量しました。

宣長は順気剤を三日分処方しましたが、その後ほぼ毎日のように診療しています。治右衛門さんは一日で全部服用してしまったのかもしれませんね。そして回復を待てずに診てもらいました。今でいうところの不安神経症とか心身症があてはまるかもしれません。

大承気湯は気滞を改善する効果が高いのですが、強力な瀉下作用があります。ひどい下痢になるので、様子を見ながら用いなければならないため、処方は一日分が基本です。

五日 ・正気天香散加甘草 三日分

六日 ・正気天香散加甘草 三日分

八日 ・正気天香散加甘草 三日分

九日 ・正気天香散加甘草 三日分

十一日 ・正気天香散加甘草 三日分

十二日 ・正気天香散加甘草 三日分

十三日 ・大承気湯 一日分

十四日 ・正気天香散加甘草 三日分

十七日 ・正気天香散加甘草 三日分

十八日 ・正気天香散加甘草 三日分

四日まではいわゆる古方派の処方を用いていましたが、五日からは正気天香散に代えました。これは朱丹渓の処方でやはり上昇した気を下げ、不安や痛みに効果があります。丹渓は治療の主眼を陰の不足を補うことにおき、滋陰降火の処方を作り上げました。 丹渓は補中益気湯を作った李東垣(李杲)とともにいわゆる後世方医学(李朱医学)の創設者として知られています。

朱丹渓は、当時の日本の医師たちの信仰の対象でしたが、宣長はまだ学生だったころ、「仲景は何人ぞ、丹渓は何人ぞ、是は皆古の一医人のみ」*1と言っています。でも実際の臨床では張仲景(『傷寒論』の著者)の処方も、丹渓や東垣の処方もたくさん用いているのです。なので宣長のこの言葉は、彼らに対する批判ではなく、彼らを神や聖人のように奉る日本の医師に対する批判なのです。

正気天香散の配合は、烏薬・香附子・陳皮・蘇葉・乾姜・檳榔。

十九日 ・柴平湯加防風 五日分

二十日 ・柴平湯加防風 三日分

二十一日 ・柴平湯加防風 三日分

二十二日 ・柴平湯加防風 三日分

二十三日 ・柴平湯加防風 三日分

二十四日 ・柴平湯加防風 三日分

二十五日 ・柴平湯加青皮 三日分

二十五日 ・柴平湯加青皮 三日分 ○

次に柴平湯が防風を加えて処方されました。十九日に五日分出しても、次の日にはまた診療を頼まれてしまい、二十五日まで毎日することになりました。二十五日には一日のうちに二回、防風を青皮に代えて三日分ずつ処方しています。

そこに○が付けられていますが、これは治療終了の記号です。終了と言うか、宣長はここで治療を打ち切りたいと望んだ、あるいは終わると予想したのでしょう。しかし… 。

三十日 ・柴胡・芍薬・茯苓・黄芩・連翹・石膏 三日分 ・朱砂安神丸 一日分

五日後にまた診療しました。宣長は独自の配合で処方し、さらに朱砂安神丸も出しました。これは李東垣の創作した陰血不足の人のための精神安定剤です。

五月

一日 ・柴胡・芍薬・茯苓・黄芩・連翹・石膏・大黄 三日分

二日 ・柴胡・芍薬・茯苓・黄芩・連翹・石膏・大黄 三日分 ・朱砂安神丸 一日分

四日 ・大承気湯 一日分

十四日 ・大承気湯 一日分

ここでやっと治右衛門さんはすこし落ち着くことができました。

二十二日 ・不換金正気散加乾姜防風 三日分

二十三日 ・不換金正気散加乾姜防風 三日分

二十四日 ・不換金正気散加乾姜防風 三日分

二十五日 ・不換金正気散加乾姜防風 三日分

二十六日 ・大承気湯 一日分

しかし、今度は胃腸炎です。そして約一月後・・・。

六月

十九日 ・順気剤加柴胡 三日分

二十日 ・順気剤加柴胡 三日分

二十一日 ・順気剤加柴胡 三日分

二十二日 ・小柴胡湯加乾姜大黄甘草 三日分

二十三日 ・小柴胡湯加乾姜大黄甘草 三日分

二十四日 ・小柴胡湯加乾姜大黄甘草 三日分

二十七日 ・小柴胡湯加乾姜大黄甘草 三日分

二十九日 ・大承気湯 一日分

不安神経症が再発したようですね。柴胡が加わっているので胃腸炎からの発熱もあったかもしれません。二十二日には小柴胡湯に代え、より胃腸に働くように処方を加減しています。大黄が加わっているのは、単なる下剤として腸内の熱毒を排出させるだけでなく、精神的な症状がある場合は便秘も併発していることも少なくなく、便通を改善する事がその治療のひとつと考えられていました。山脇東洋も『臧志』の中で、この症状、気厥に対して大黄を用いています。

七月

一日 ・不換金正気散加麻黄 三日分

二日 ・不換金正気散加麻黄 三日分 ・大承気湯 一日分 ・不換金正気散加麻黄 三日分

三日 ・不換金正気散加柴胡枳実 三日分

四日 ・不換金正気散加柴胡枳実 三日分

五日 ・不換金正気散加柴胡枳実 三日分

七日 ・不換金正気散加柴胡枳実 十日分

二日には二回診療しています。七日には十日分処方されましたが、症状が落ちついたわけではなさそうです。おそらく仕事や生活の都合のためでしょう。

十五日 ・小柴胡湯加連翹大黄茯苓乾姜 六日分

十六日 ・小柴胡湯加連翹大黄茯苓乾姜 三日分

十九日 ・小柴胡湯加連翹大黄茯苓乾姜 三日分

二十日 ・小柴胡湯加連翹大黄茯苓乾姜 三日分

二十二日 ・小柴胡湯加連翹大黄茯苓乾姜 三日分

二十三日 ・小柴胡湯加連翹大黄茯苓乾姜 三日分

二十六日 ・小柴胡湯加連翹大黄茯苓乾姜 三日分

二十八日 ・加味逍遙散加遠志 三日分

二十九日 ・加味逍遙散加遠志 三日分

三十日 ・加味逍遙散加遠志 三日分

二十八日には処方が加味逍遙散に代わりました。そして精神安定に働く遠志をくわえています。より不安感が強くなったようですね。なぜでしょう。じつは前の日に治右衛門さんの老母が胃腸炎になってしまいました。老母は八月二日に三日分の処方を最後に治療していないので、五日には治っている可能性がありますが、治右衛門さんの症状は続きます。

加味逍遙散は現代では婦人の更年期障害に用いられることでよく知られていますが、性別を問わず使うことができます。特に便秘を伴う精神症状に用いられ、配合は甘草・当帰・茯苓・芍薬・白朮・柴胡・薄荷・生姜・山梔子・牡丹皮です。

八月

一日 ・加味逍遙散加遠志 三日分

三日 ・加味逍遙散加遠志 三日分

五日 ・加味逍遙散加遠志 三日分

六日 ・加味逍遙散加遠志 三日分

七日 ・加味逍遙散加遠志 三日分

九日 ・加味逍遙散加遠志 三日分

十日 ・加味逍遙散加遠志 三日分

十二日 ・加味逍遙散加遠志 三日分

十四日 ・加味逍遙散加遠志 三日分

十五日 ・加味逍遙散加遠志 三日分

十八日 ・加味逍遙散加遠志 三日分

二十日 ・加味逍遙散加遠志 三日分 ・大承気湯 一日分

八月二十日で一段落つきました。治癒したのでしょうか。それともなかなか改善しないので宣長に診療を頼むことを止めたのでしょうか。

九月

三十日 ・大承気湯 一日分

寛政九年

一月二十六日 ・大承気湯 二日分

五月

十二日 ・大承気湯 一日分

十九日 ・大承気湯 一日分

宣長の治療が嫌になったわけではなさそうですね。時々、大承気湯が処方されました。完治していないまでも、薬に頼りすぎず、頑張っているようです。ひょっとしたら、老母の病気が関係しているのでしょうか。例えば、

「治右衛門、私ももう年です。あなたもしっかりして、どうか安心させてくださいませ」

「わかりました。お母さん。僕も宣長先生に頼りすぎずに頑張ります」

というような会話などがあったかもしれませんね。

つづく

(ムガク)

*1: 『送藤文與還肥序』

ここでまた少し本居宣長の実際の症例を見ていきましょう。これらは『済世録』に膨大に残されているもののほんの一部です。治療の方法や成否に係わらず、出来るだけ無作為に、しかしなるべく患者の情報が記載されているものを選びご紹介します。

(症例1)

天明三年 四月二十五日

高町 (無名): 目あか、虫気なし ・洗薬 二日分 補中益気湯 一日分

これは伊勢松坂の高町のだれかの処方。洗薬とは目を洗う薬のことで、配合は以下の通り。

目掛薬方

胡礬 山梔子 辰砂 各四分、薄荷 黄柏 各三分、伊勢真珠 二分

(症例2)

天明三年 四月二十七日

田原村源八: 生まれつき不足、虫 ・補中益気湯 二日分

宣長は、貝原益軒のように、補中益気湯を良く使いました。ただし使うのは虚弱な人や、乳幼児に、あるいは病気の治療が終わった時の最後の締めとして用いていました。宣長は通常は一日分を処方しましたが、二日分処方することもあります。長期間使用する事はありません。「不足」とは元気の不足のこと。

(症例3)

天明三年 四月二十七日

伊藤七左衛門: 痰咳、おりおり小熱 ・烏梅丸 一日分

烏梅丸も宣長が多用した処方です。回虫などの寄生虫による病気に使うもので、『傷寒論』に載っています。配合は以下の通り。

烏梅 黄連 各二両、 乾姜 五銭、 蜀椒 当帰 各二銭、 細辛 炮附子 人參 桂枝 黄柏 各三銭

(症例4)

天明三年 五月四日

曲村新兵衛: 痰、咳、熱、不食 ・桑白皮湯 五日分

桑白皮湯は咳や痰に用います。いろいろな文献にでてきますが、宣長は『方剤歌』で以下のように処方を覚えました。

勒メコシ田ノモノ水ニ雪フリテ聯ナル徳モ丹(クチナシ)の文(フミ)

意味は、桑白皮湯は貝母(勒メコシ)、半夏(田ノモノ)、蘇子(水ニ)、桑白皮(雪フリテ)、黄連(聯ナル)、杏仁(徳モ)、山梔子(丹の)、黄芩(文)の配合である、というものです。

(症例5)

天明二年 七月十五日

塚本市郎兵衛: 下り・渇き・むし・不食 ・五苓散 三日分

七月十八日 ・五苓散 三日分

七月二十日 ・五苓散加半夏厚朴 二日分

七月二十三日 ・五苓散加半夏厚朴 三日分

七月二十九日 ・下り・渇き・熱 ・五苓散加柴胡 五日分

八月四日 ・五苓散加柴胡 五日分

八月六日 ・五苓散加乾薑桂皮 五日分

八月八日 ・補中益気湯 一日分

この症例は、「 010-本居宣長と江戸時代の医学―宣長の症例― 」にも取り上げましたが、実は続きがあります。

八月十四日 ・渋り下りなめど数多し、熱 ・不換金正気散加枳実乾姜檳榔 三日分

八月十八日 ・補中益気湯 一日分

八月二十五日 ・下り、不食、ジヤジヤ ・補中益気湯 一日分

市郎兵衛さんは再発してしまったようですね。しかし前回と同じ薬は用いません。不換金正気散というのは『和剤局方』にある処方で、急な嘔吐や下痢の時に用います。宣長は『方彙簡巻』では「三味洞密洗」と、枳実・木香・檳榔の組み合わせを記していますが、ここではあえて枳実・乾姜・檳榔の加減を行っています。

つづく

(ムガク)

伊勢神宮には独特の医学が残されていたようで、それは神宮医方と呼ばれています。(1)

室町時代には「神宮医方十書」が著されており、例えばそのうち『管蠡備急方』が久志本常光(1540-1541年)によって編纂されています。その内容は『三因方』、『千金方』、『和剤局方』、『傷寒論』、『金匱要略』、『銀海精微』など他にもありますが、いずれも中国伝来の医学書を集めたものでした。日本最古の医学書、『医心方』は丹波康頼(912-995年)によって著されていましたが、これもまた全て中国伝来の医学書を編集し直したものでした。

では何が独特なのでしょう。中国や朝鮮にはない日本で誕生した日本独自の特殊な治療法があったのでしょうか。いいえ、その特徴とは穢れ(ケガレ)の思想が深く関係している点なのです。

神宮では神事に従う前に禊(ミソギ)をする必要がありました。それは川などで身を清めるだけでなく、飲食の制限もあったのです。六畜類諸の不浄物や禁忌のものを摂取してしまうと、それから長期間神事を行えなくなってしまいます。これは神官神職にとって、神宮にとって、ひいては朝廷にとって致命的なことでした。

それゆえ、久志本常任(1007-1095年)は汎用薬種から神宮において不浄禁忌とされるもをの選除することで神宮医方を作り上げたのでした。例えば麝香、現在でも救心などもろもろの漢方薬に用いられるものや、これは現在では全く用いられないものですが、人骨などは「穢れ」のために除かれました。

この「穢れ」自体は日本だけの思想ではありません。インドにもイスラムにも同じものが当たり前のように残っているのです。神宮独特のいうのは、当時の日本に存在した一般的な医学に比較して独特である、という意味です。

ところで本居宣長を神道医学の創設者とする見方があります(2)。この神道医学とは何でしょう。神宮医方と関係があるのでしょうか。似たような名前でもあり、宣長は伊勢松坂に住んでいたので間違いやすいのですが、実は何の関係もありません。

宣長の医学勉学ノート、『折肱録』には麝香や熊胆などが記載されており、また例えば寛政五年二月の処方の書付、抱龍丸には実際に麝香が使われています。宣長は神職を対象にではなく、一般町人を対象に治療を行っていたので、不浄とされていた薬を避ける必要がなかったのです。宣長は神宮医方を用いてはいませんでした。

神道医学とは、石田一良氏によると、神を一切の罹病・治療の原因とすることによって、「一切の病因を穿鑿しない古医方」と「自然の神道」を結合した医学と、それは定義されています。それでは、宣長は実際に神道医学者だったのでしょうか。いいえ、そうとも言えません。

宣長が「一切の病因を穿鑿しない古医方」と「自然の神道」を結びつけたとする主張の根拠は二つ。「一切の病因を穿鑿しない古医方」というのは、万病一毒、つまり全ての病は一つの毒によって引き起こされると説いた吉益東洞の医学流派のことです。宣長は医師になったころ、この新しい医学が流行っており、流派間の論争も活発に行われていました。宣長は東洞の医学に近寄っていたから、というのが一つめ。

そして宣長が『答問録』で、「世に、この疱瘡、また疫病、あるひはわらはやみなどを、殊に神わずらひと思ふなれど、これのみならず、余のすべての病もみな神の御しわざ也。其中に、そのわづらふさまのあやしきと然らざるとは、神の御しわざなることのあらはに見ゆると、あらはならざるとのけじめのみこそあれ、いづれの病も神の御しわざにあらざるはなし。さて病あるときに或は薬を服し、或はくさぐさをしてこれを治むるも、又みな神の御しわざ也。此薬をもて此病をいやすべく、このわざをして此わづらひを治むべく、神の定めおき給ひて、その神のみたまによりて病は治まる也」、と言っていることが二つめです。

まず一つめの根拠、宣長は東洞流であったというのは以下のように論述されています。

「宣長は…、彼の旧師(武川幸順)をまき込んだ医学界の大論争を知らなかったはずはない」

「読書好きで、当時京都がえりの新進の医師として診療に力を入れていた宣長がこうした論争の書物に注意を払ったと考えて間違いあるまい」

「帰郷後、…宣長はさらに進んで東洞の医学に近寄って行ったと考えて、まず間違いなかろう」

医師にある吉益周輔とは東洞、小児科にある武川幸淳とは幸順のこと。『京羽二重大全』三巻より

宣長は『経籍』という当時出版されていた何千もの書籍の目録を作成していますが、その中には東洞の書の名が幾つか掲載されています。宣長はたしかに吉益東洞とその書の存在を知っていました。しかし、京都で医学の修行中に友人と医学について論じ合った記録がありますが、後藤艮山や香川修庵、山脇東洋などという当時を代表する医師の名は挙げていますが、東洞についてはまったくふれてはいません。そしてまた、吉益東洞の書を読み、学んだという証拠もありません。宣長は四十年以上医師として診療を続け、その処方の記録を『済世録』に残していますが、それを読む限り、宣長が万病一毒論に基づく医療を行っていた可能性はありません。

次に二つめの根拠、全ての病気も治癒も神の御しわざである、と宣長が言ったとしても、宣長が因果論的説明を拒否する思考をもっていたとは言えません。もし本気で因果論的説明を拒否してそのように発言したのなら、すべての病気を祈祷などによって治療してもよいのですが、『済世録』によると、宣長は一人ひとりの患者に対し画一的な治療を施すのではなく、かなり複雑に処方を調整して用いています。宣長の言うところの「神の御しわざ」というのは、病理や治療学のメカニズムが明らかに出来ない場合、例えば顕微鏡もなく、細菌・ウイルスの培養もできず何の実証実験もできない場合に用いられます。これまでいわゆる後世方派の医師が観念的抽象的な用語と理論を用いてそれらを説明しようと試みましたが、この試みには文献的根拠はあっても、事実的根拠はありませんでした。

またもう一つ、「神の御しわざ」というのは、メカニズムの範疇を超えたもっと根源的な理由を求める場合にも用いられます。例えば、人から「なぜ愛する子供が病気で死んでしまったのか」と問われた時に、どのように答えたら良いのでしょう。宣長でなくとも、神道家でなくても、古今東西の多くの人がそれを神さまの、あるいは運命の所為にするでしょう。この場合、機械論的・因果論的説明には限界があり、あるところ、原理や法則、神や天などで説明が行き止まりになってしまうのです。

と言うわけで、神道医学が上記の定義である限り、宣長は神道医学者ではありえません。前回までのブログで宣長が古方派でも後世方派でもないと明らかにされてきました。それでは折衷派である。と考えるのが通例なのですが、ここではこれに分類してもあまり意義がありません。それはただ古方派と後世方派が通常使用する処方を使っていたと言っているに過ぎないからであり、これは現代の漢方も処方する医師を折衷派と呼ぶこととまったく同じなのです。

つづく

(ムガク)

(1)久志本常孝『神宮医方史』

(2)石田一良『本居宣長の神道・国学と医学』