<粘菌>ネットワーク構築の性質、物流経路の設計に応用可能【毎日新聞/Yahoo!ニュース】

>脳を持たない単細胞生物の粘菌を関東地方の形をした寒天上で育てると、実在の鉄道路線に似たエサを輸送する経路を作った。北海道大、広島大など日英の共同研究チームは、輸送効率や頑強性などは実際の鉄道以上に優れていることもあると分析。粘菌の経路を数値計算で再現し、物流や情報のネットワークの設計・評価に応用できるとしている。22日付の米科学誌「サイエンス」で発表した。

>脳を持たない単細胞生物の粘菌を関東地方の形をした寒天上で育てると、実在の鉄道路線に似たエサを輸送する経路を作った。北海道大、広島大など日英の共同研究チームは、輸送効率や頑強性などは実際の鉄道以上に優れていることもあると分析。粘菌の経路を数値計算で再現し、物流や情報のネットワークの設計・評価に応用できるとしている。22日付の米科学誌「サイエンス」で発表した。

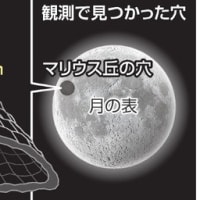

真正粘菌は環境によってアメーバ状の変形体になる。複数のエサがあれば各エサを囲む小集団を作り、その間を管状の経路でつなぐ。北海道大の手老(てろう)篤史・科学技術振興機構専任研究員(数理生物学)と中垣俊之准教授(生物学)らは関東地方の形にした寒天を利用。JR東日本の主要駅に相当する約30カ所にエサを、山手線内の部分に大きなエサと真正粘菌モジホコリの変形体を置いて繰り返し実験した。

1~2日後に主要駅を結ぶ経路が完成。毎回異なる形状になったが、経路には▽全長はなるべく短くなる▽利用の多い経路が太く発達する▽切れた場合の迂回(うかい)路がある--などの共通点があった。

さらに粘菌の光を避ける性質を利用し、標高の高い場所など鉄道を建設しづらい場所に光を当てた。その結果、鉄道なら建設費用が最小限ですむような最適経路を作った。実際の鉄道路線とよく似た経路を作ることもあったという。

研究チームは管の太さや輸送量などを再現する数式を作り、改めて各経路と鉄道路線を比較。効率性、費用、頑強性の3項目で評価すると、粘菌は各項目をバランスよく満たし実際の路線より優れた経路を作ることもあった。手老さんは「移り変わる自然環境の中で数億年生き延びてきた粘菌は、変化に柔軟に対応し、適切な経路を作る。粘菌に学ぶことで、機能的で合理的な都市間ネットワークやインフラ整備が可能になるのではないか」と話している。【須田桃子】

●●●

すげー。

>効率性、費用、頑強性の3項目で評価すると、粘菌は各項目をバランスよく満たし実際の路線より優れた経路を作ることもあった。

ですってよ。

まぁ実際の鉄道網はね、徐々に継ぎ足されたり廃止されたりって云う歴史があるし、用地が手に入らず泣く泣く迂回したりとかいろんなファクタて云うか粘菌にはない気苦労が存在するワケでだから一足飛びに「粘菌>人類」てワケではないのですけれどもね。それにしてもね。

コレはでも粘菌がアタマいいとかそう云うアレじゃなく、効率とかを純粋理想に沿って追求するならば意外と単純なシステムで充分、てコトなのかも知れないですね。アリの群れとかも意外とフクザツなコト、してのけますけれどアレ本当にシンプルな幾つかの反射行動の組み合わせで出来てるっぽいし。

要するにアレだ、「あんま考え過ぎんなよ?」てコトでオッケ?

あぁ粘菌についてはコチラ辺りをご参照頂ければ吉。です。