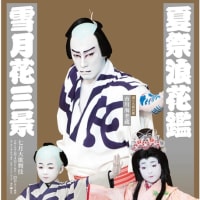

今日、初日を迎えた八月納涼歌舞伎。亡くなった勘三郎や三津五郎が始めた真夏の三部制もすっかり定着し、今年も多彩な演目で大人気である。平成中村座の連続上演以来、挑んできた女形の役の数々。ポスト玉三郎はこの人なのかもしれない。

玉三郎直伝の『刺青奇偶』、野田秀樹の『桜の森の満開の下』など、継承と挑戦にと優れたバランス感覚を見せる。万事に控えめに見えるのは、女形としては美徳なのかもしれないが、役に関しては貪欲であって欲しい気もする。舞踊で兄弟が共演あるいは競演という日が早く来ないものかとも思う。あとは七之助ならでは、と言った当たり役に出会って欲しい気もする。

若手花形讃歌 中村七之助 兄は好敵手

今年の正月は浅草と道頓堀で『仮名手本忠臣蔵』の「五段目」と「六段目」がかかり三組のお軽勘平の競演となった。大阪松竹座では仁左衛門と玉三郎という関西の観客が待望していた理想的な配役で「道行」から通しで上演され大変な人気を集めた。

連日超満員の浅草公会堂では、勘太郎と七之助が勘平とお軽を交互に務めた。円熟の域に達した松嶋屋と大和屋に対し、若い中村屋兄弟は勘三郎直伝での初役である。幕切れの勘平で比べてみると、仁左衛門は誤解が解け仇討ちの連判状に加わることができたことで満足したような笑顔で落命した。

勘太郎は自分が置かれた進退窮まった絶望的な状況に苦しみぬき、後悔と無念の表情のまま息絶えたように思えた。七之助は自らの愚かな行動が招いた不幸、その連鎖の結果として迎えた死を受け入れることで人間の誇りを取り戻したように見えた。それは若い彼に最もふさわしい解釈のような気がした。

お軽は残念ながら一途な想いは伝わってきても三人のなかでは印象が薄い。勘平との別れの場面では玉三郎がみせたような万感胸に迫るといった情愛が不足したが、線の細さが幸いして愛らしさと健気さはよく出していた。

春のコクーン歌舞伎『東海道四谷怪談』では、「南番」でお梅と笹野高史の舞台番の助手のような役割で短い幕間に登場して、平場席前列の観客に水しぶきがかからないためのビニールシートを準備するきっかけの稽古をつけて喜ばせた。舞台での活躍ぶりとは違って、万事に控え目で恥ずかしそうに観客に語りかける様子は、少し内気な好青年という感じだったのが意外だった。

「北番」では「三角屋敷」が上演されることで、後半の物語においては重要な女形の役となるお袖を務めた。勘三郎の直助権兵衛を相手役に南北らしい因果噺の果てに死を選ぶ薄幸な若い女性を丁寧に演じていた。 そこで感心したのは、七之助の手の繊細さである。袖からのぞく白く塗られた手はまさしく若い女のもので、暗い場面に妖しく浮かび上がり、白い蝶が舞うごとき複雑な動きが視線をとらえて離さなかった。夫のために貞節を守る女の強い意志も、揺れ動く哀しい女心も、死をも恐れぬ想いも、すべてがその手のひらに集約されていて見事だった。

その反面、上背があるために女形としては辛い部分もあって、どうしても勘三郎との釣り合いがとれずに身体の線が崩れてしまうこともあった。後ろ向きになって背中をみせると、あまりに無防備な姿でありすぎたように思う。

当面の好敵手となるのは兄の勘太郎だろうか。芝居の役柄が現時点では重なるのも確かであるし、『連獅子』など一緒に踊る演目は勿論のこと、中村屋の当たり役として継承しなければならない『鏡獅子』も若手役者が次々に挑戦するなかでは、やはり身近な存在が最大のライバルとなろう。やがては『京鹿子娘道成寺』など両親の血筋にとって大切な演目にも兄弟で挑戦する日が来ることだろう。

さらに二人には父親が切り開いたコクーン歌舞伎、平成中村座、野田歌舞伎など新しい歌舞伎の方向性を模索し発展させる役割も担わなければならない。兄弟が個性の違いを際立たせるような方向へ進んでいってくれれば観客にとってこれほど嬉しいことはない。

六月の博多座に続いて今夏は全国各地を巡っての勘三郎襲名披露公演に参加する。『十種香』では勝頼を『すし屋』ではお里と立役と女形の両方を演じる。特に義太夫狂言は舞台経験こそがものをいう世界であるはずで大きな飛躍のきっかけになって欲しい。

さらに楽しみは巡業が文化施設の劇場ばかりではなく秋田の康楽館、琴平の金丸座、他の現存する昔ながらの芝居小屋をすべて巡る旅となること。名優達の魂が宿る古風な舞台を踏む経験がこれからの俳優人生に大きく作用するのではないかと期待しているのである。

玉三郎直伝の『刺青奇偶』、野田秀樹の『桜の森の満開の下』など、継承と挑戦にと優れたバランス感覚を見せる。万事に控えめに見えるのは、女形としては美徳なのかもしれないが、役に関しては貪欲であって欲しい気もする。舞踊で兄弟が共演あるいは競演という日が早く来ないものかとも思う。あとは七之助ならでは、と言った当たり役に出会って欲しい気もする。

若手花形讃歌 中村七之助 兄は好敵手

今年の正月は浅草と道頓堀で『仮名手本忠臣蔵』の「五段目」と「六段目」がかかり三組のお軽勘平の競演となった。大阪松竹座では仁左衛門と玉三郎という関西の観客が待望していた理想的な配役で「道行」から通しで上演され大変な人気を集めた。

連日超満員の浅草公会堂では、勘太郎と七之助が勘平とお軽を交互に務めた。円熟の域に達した松嶋屋と大和屋に対し、若い中村屋兄弟は勘三郎直伝での初役である。幕切れの勘平で比べてみると、仁左衛門は誤解が解け仇討ちの連判状に加わることができたことで満足したような笑顔で落命した。

勘太郎は自分が置かれた進退窮まった絶望的な状況に苦しみぬき、後悔と無念の表情のまま息絶えたように思えた。七之助は自らの愚かな行動が招いた不幸、その連鎖の結果として迎えた死を受け入れることで人間の誇りを取り戻したように見えた。それは若い彼に最もふさわしい解釈のような気がした。

お軽は残念ながら一途な想いは伝わってきても三人のなかでは印象が薄い。勘平との別れの場面では玉三郎がみせたような万感胸に迫るといった情愛が不足したが、線の細さが幸いして愛らしさと健気さはよく出していた。

春のコクーン歌舞伎『東海道四谷怪談』では、「南番」でお梅と笹野高史の舞台番の助手のような役割で短い幕間に登場して、平場席前列の観客に水しぶきがかからないためのビニールシートを準備するきっかけの稽古をつけて喜ばせた。舞台での活躍ぶりとは違って、万事に控え目で恥ずかしそうに観客に語りかける様子は、少し内気な好青年という感じだったのが意外だった。

「北番」では「三角屋敷」が上演されることで、後半の物語においては重要な女形の役となるお袖を務めた。勘三郎の直助権兵衛を相手役に南北らしい因果噺の果てに死を選ぶ薄幸な若い女性を丁寧に演じていた。 そこで感心したのは、七之助の手の繊細さである。袖からのぞく白く塗られた手はまさしく若い女のもので、暗い場面に妖しく浮かび上がり、白い蝶が舞うごとき複雑な動きが視線をとらえて離さなかった。夫のために貞節を守る女の強い意志も、揺れ動く哀しい女心も、死をも恐れぬ想いも、すべてがその手のひらに集約されていて見事だった。

その反面、上背があるために女形としては辛い部分もあって、どうしても勘三郎との釣り合いがとれずに身体の線が崩れてしまうこともあった。後ろ向きになって背中をみせると、あまりに無防備な姿でありすぎたように思う。

当面の好敵手となるのは兄の勘太郎だろうか。芝居の役柄が現時点では重なるのも確かであるし、『連獅子』など一緒に踊る演目は勿論のこと、中村屋の当たり役として継承しなければならない『鏡獅子』も若手役者が次々に挑戦するなかでは、やはり身近な存在が最大のライバルとなろう。やがては『京鹿子娘道成寺』など両親の血筋にとって大切な演目にも兄弟で挑戦する日が来ることだろう。

さらに二人には父親が切り開いたコクーン歌舞伎、平成中村座、野田歌舞伎など新しい歌舞伎の方向性を模索し発展させる役割も担わなければならない。兄弟が個性の違いを際立たせるような方向へ進んでいってくれれば観客にとってこれほど嬉しいことはない。

六月の博多座に続いて今夏は全国各地を巡っての勘三郎襲名披露公演に参加する。『十種香』では勝頼を『すし屋』ではお里と立役と女形の両方を演じる。特に義太夫狂言は舞台経験こそがものをいう世界であるはずで大きな飛躍のきっかけになって欲しい。

さらに楽しみは巡業が文化施設の劇場ばかりではなく秋田の康楽館、琴平の金丸座、他の現存する昔ながらの芝居小屋をすべて巡る旅となること。名優達の魂が宿る古風な舞台を踏む経験がこれからの俳優人生に大きく作用するのではないかと期待しているのである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます