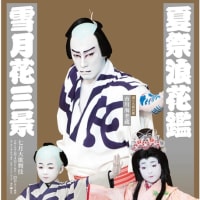

10年前に雑誌「演劇界」に連載していた「若手花形讃歌」今回は中村獅童。10年前は注目されはじめたけれど、まだ発展途上にある役者だった。今は彼の要望で新作歌舞伎「あらしのよるに」の上演など主演者としての地位を確立しつつある。その最中に病のために6月博多座と7月歌舞伎座は休演になってしまった。無念だろうと思う。治療に専念して一日も早い復帰を望みたい。

個性的ではあるけれど二枚目ではない。笑いを取りに行く三枚目キャラは他の追随を許さない境地にある。名門とはいえ父親が歌舞伎役者ではなかったので、よい役に恵まれないばかりでなく、力を発揮する場すら与えられないというのが歌舞伎界での位置だった。自分からオーディションを受け勝ち取った映画『ピンポン』での強烈キャラが認められての映像作品での人気が、歌舞伎へも広がったかたちである。最初は実力が伴わないで歯がゆい時もあったが、古典から新作まで幅広い役を演じられる役者になった。まさに「挑戦の日々」をくぐり抜けて勝ち取った努力の人なのだと思う。

若手花形讃歌 中村獅童 挑戦の日々

「中村錦之介の甥」という呼称は、歌六、歌昇(現・又五郎)、時蔵、信二郎ら萬屋の若手についてまわったものだった。中村獅童の名は、映画、テレビ等での大活躍によって、歌舞伎に興味のない人々の間にも広く知れ渡っている。

先代の勘三郎の豆腐買に手を引かれての初舞台はもちろん記憶にあるが、大人になってからは『狐里狐里ばなし』の牛娘おそめの怪演が印象に残っている程度。平成中村座に参加するなど個性的な役者ではあるが、小さな役で経験を積みながら俳優修業を続けていくのだと思っていた。

その頃の獅童に注目したのは、映画『ピンポン』が公開された年、国立劇場歌舞伎鑑賞教室での「歌舞伎の見方」の解説役だった。学生は生まれて初めての大劇場、歌舞伎に興奮していたり、全く無関心だったりする。多くの集中力を欠いた観客にどう興味を抱かせられるか力量が試される。

「スッポン!」花道の切り穴を解説した後、彼は観客に繰り返させた。有無を言わせない間のよさでの「スッポン」の大合唱。それからは若い観客の心をしっかり捕らえて放さなかった。舞台に上がった女子高生に急接近してハグ。満場から悲鳴にも似た歓声をあげさせたり、最後に花道では近日公開の映画『ピンポン』のチラシをちゃっかり配って観客同士が奪い合いになったりした。その時は「窪津洋介くんと共演します」が売りだったが。いま振り返って思えば、その頃から人を惹きつけずにおかない魅力に溢れていたのだろう。同時上演の『俊寛』にも出演していたはずだが残念なことに、いつものように分をわきまえ脇役に徹していたという印象しかない。

オーディションで獲得したドラゴン役で注目を集めるようになったおかげで、お正月の浅草を中心に歌舞伎でも主役を務める機会が増えた。錦之介が晩年に歌舞伎へ出演して幡随長兵衛を演じたが、風格や存在感はあっても一人だけ異質な感じで溶け込んでいなかった。座長公演で舞台に立ってはいても「歌舞伎味」という長い年月を経なければ身につかないものを失っていたのだ。獅童には今後も年に数度でも歌舞伎出演を続けていってほしいと切に願っている。

ロックを歌い、先鋭的なファッションに身を包んでいても歌舞伎の舞台では意外に古風な持ち味があって得難い魅力がある。故実川延若を偲ばせるマスクは錦絵の世界そのもので、誰にも真似できない個性を持っている。今年の浅草公会堂での「お年玉・年始ご挨拶」で獅童の出演日を観た。紋付き羽織袴の正装ながら髪型は現代風で型通りの口上の後、マイクを握ってくだけた調子で次の五段目と六段目の簡単な解説。適当に客いじりもあって喜ばせるのもこの人ならでは。客席に手を

振ったら周囲の女性全員が手を振り返していたのに驚いた。鳴神上人は教えられた通りに演じるのが精一杯という感じで、歌舞伎十八番に必要な「おおどか」といったものは全く感じられないが、浅草は修業の場と懸命に演じている姿をみると、小器用に演じている役者よりもずっと好感が持てた。

六月の三越劇場で『女殺油地獄』の河内屋与兵衛を演じた。序幕の徳庵堤の場では、指導を受けた仁左衛門そっくりに甘さのある放蕩息子を演じてみせた。芝居が進むうちに自分の解けかかった帯を落としてしまう失敗があり、黒衣の機転で大事にならなかったが帯がないはずなのに茶屋から出る時には帯を締めているという奇妙な具合になってしまった。なんとも余裕がないのである。

河内屋の場を経てからの豊嶋屋の場は掛け値なしに素晴らしかった。「不義になって貸してくだされ」の台詞の後で発した声にならない声、腹の底から絞り出すようなうめきの凄みに、今まで感じたことのないような戦慄を覚えた。現代にも見られる自己中心的な若者の犯罪を目の当たりにした虚無感が漂い救いがない。獅童ならではの演技だと思った。

今後は十月に『獅童流森の石松』があり、恒例の浅草歌舞伎がある。挑戦の日々が続く。

個性的ではあるけれど二枚目ではない。笑いを取りに行く三枚目キャラは他の追随を許さない境地にある。名門とはいえ父親が歌舞伎役者ではなかったので、よい役に恵まれないばかりでなく、力を発揮する場すら与えられないというのが歌舞伎界での位置だった。自分からオーディションを受け勝ち取った映画『ピンポン』での強烈キャラが認められての映像作品での人気が、歌舞伎へも広がったかたちである。最初は実力が伴わないで歯がゆい時もあったが、古典から新作まで幅広い役を演じられる役者になった。まさに「挑戦の日々」をくぐり抜けて勝ち取った努力の人なのだと思う。

若手花形讃歌 中村獅童 挑戦の日々

「中村錦之介の甥」という呼称は、歌六、歌昇(現・又五郎)、時蔵、信二郎ら萬屋の若手についてまわったものだった。中村獅童の名は、映画、テレビ等での大活躍によって、歌舞伎に興味のない人々の間にも広く知れ渡っている。

先代の勘三郎の豆腐買に手を引かれての初舞台はもちろん記憶にあるが、大人になってからは『狐里狐里ばなし』の牛娘おそめの怪演が印象に残っている程度。平成中村座に参加するなど個性的な役者ではあるが、小さな役で経験を積みながら俳優修業を続けていくのだと思っていた。

その頃の獅童に注目したのは、映画『ピンポン』が公開された年、国立劇場歌舞伎鑑賞教室での「歌舞伎の見方」の解説役だった。学生は生まれて初めての大劇場、歌舞伎に興奮していたり、全く無関心だったりする。多くの集中力を欠いた観客にどう興味を抱かせられるか力量が試される。

「スッポン!」花道の切り穴を解説した後、彼は観客に繰り返させた。有無を言わせない間のよさでの「スッポン」の大合唱。それからは若い観客の心をしっかり捕らえて放さなかった。舞台に上がった女子高生に急接近してハグ。満場から悲鳴にも似た歓声をあげさせたり、最後に花道では近日公開の映画『ピンポン』のチラシをちゃっかり配って観客同士が奪い合いになったりした。その時は「窪津洋介くんと共演します」が売りだったが。いま振り返って思えば、その頃から人を惹きつけずにおかない魅力に溢れていたのだろう。同時上演の『俊寛』にも出演していたはずだが残念なことに、いつものように分をわきまえ脇役に徹していたという印象しかない。

オーディションで獲得したドラゴン役で注目を集めるようになったおかげで、お正月の浅草を中心に歌舞伎でも主役を務める機会が増えた。錦之介が晩年に歌舞伎へ出演して幡随長兵衛を演じたが、風格や存在感はあっても一人だけ異質な感じで溶け込んでいなかった。座長公演で舞台に立ってはいても「歌舞伎味」という長い年月を経なければ身につかないものを失っていたのだ。獅童には今後も年に数度でも歌舞伎出演を続けていってほしいと切に願っている。

ロックを歌い、先鋭的なファッションに身を包んでいても歌舞伎の舞台では意外に古風な持ち味があって得難い魅力がある。故実川延若を偲ばせるマスクは錦絵の世界そのもので、誰にも真似できない個性を持っている。今年の浅草公会堂での「お年玉・年始ご挨拶」で獅童の出演日を観た。紋付き羽織袴の正装ながら髪型は現代風で型通りの口上の後、マイクを握ってくだけた調子で次の五段目と六段目の簡単な解説。適当に客いじりもあって喜ばせるのもこの人ならでは。客席に手を

振ったら周囲の女性全員が手を振り返していたのに驚いた。鳴神上人は教えられた通りに演じるのが精一杯という感じで、歌舞伎十八番に必要な「おおどか」といったものは全く感じられないが、浅草は修業の場と懸命に演じている姿をみると、小器用に演じている役者よりもずっと好感が持てた。

六月の三越劇場で『女殺油地獄』の河内屋与兵衛を演じた。序幕の徳庵堤の場では、指導を受けた仁左衛門そっくりに甘さのある放蕩息子を演じてみせた。芝居が進むうちに自分の解けかかった帯を落としてしまう失敗があり、黒衣の機転で大事にならなかったが帯がないはずなのに茶屋から出る時には帯を締めているという奇妙な具合になってしまった。なんとも余裕がないのである。

河内屋の場を経てからの豊嶋屋の場は掛け値なしに素晴らしかった。「不義になって貸してくだされ」の台詞の後で発した声にならない声、腹の底から絞り出すようなうめきの凄みに、今まで感じたことのないような戦慄を覚えた。現代にも見られる自己中心的な若者の犯罪を目の当たりにした虚無感が漂い救いがない。獅童ならではの演技だと思った。

今後は十月に『獅童流森の石松』があり、恒例の浅草歌舞伎がある。挑戦の日々が続く。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます