2015年9月24日、お参りしました。円覚寺の次は北鎌倉から南方向の建長寺前へバスで移動です。臨済宗建長寺派の大本山、山号は巨福山です。

「建長寺は、鎌倉時代の建長5年(1253)、禅によって国の興隆をはかるため、鎌倉幕府の執権北条時頼公の発願により、中国の禅僧・大覚禅師(蘭渓道隆)を開山として創建された。日本で最初の純禅の大道場です。建築は、総門・三門・仏殿・法堂・方丈が一直線に連なる中国の禅宗様式に基づいています。」

バス亭前

鎌倉市山ノ内8

map

外門

境内案内図

総門

「今の総門は、江戸時代、天明3年(1783)に京都・般舟三昧院で建立されたものを昭和15年に移築しました。」

額の「巨福山」(大きな福をもたらす寺)は、中国僧、一山一寧(一山国師)禅師(建長寺第十世)の筆です。

参道

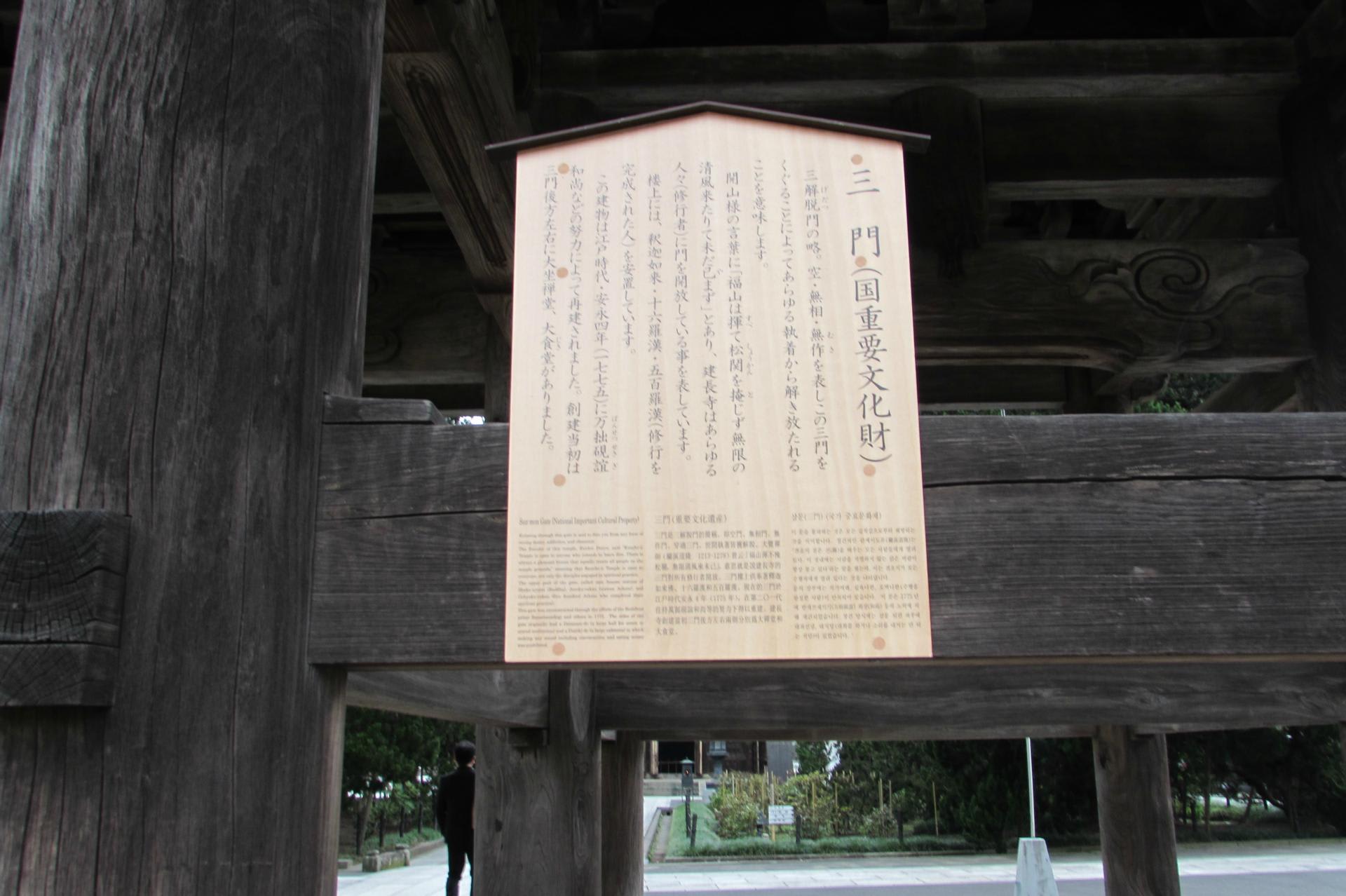

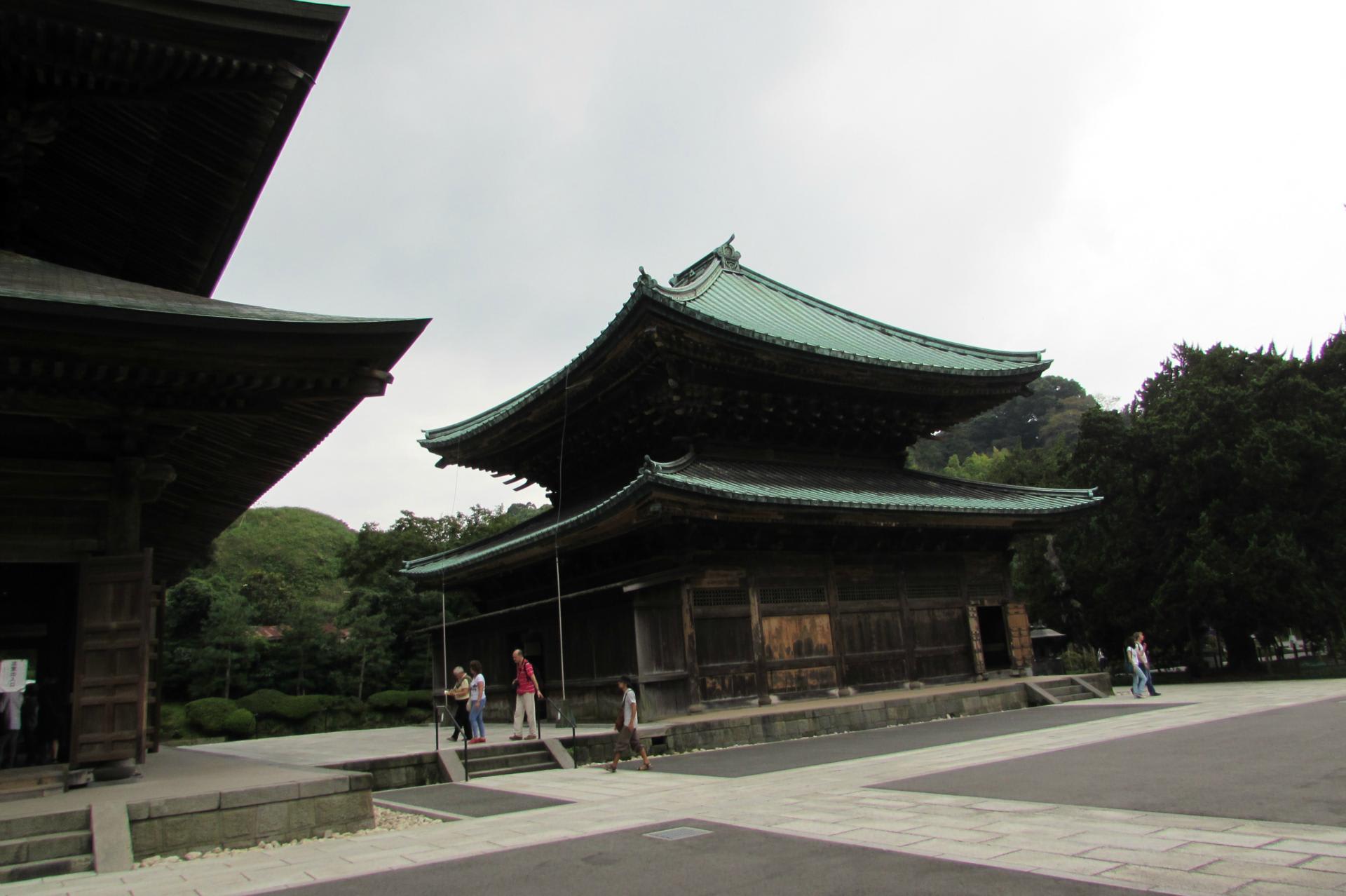

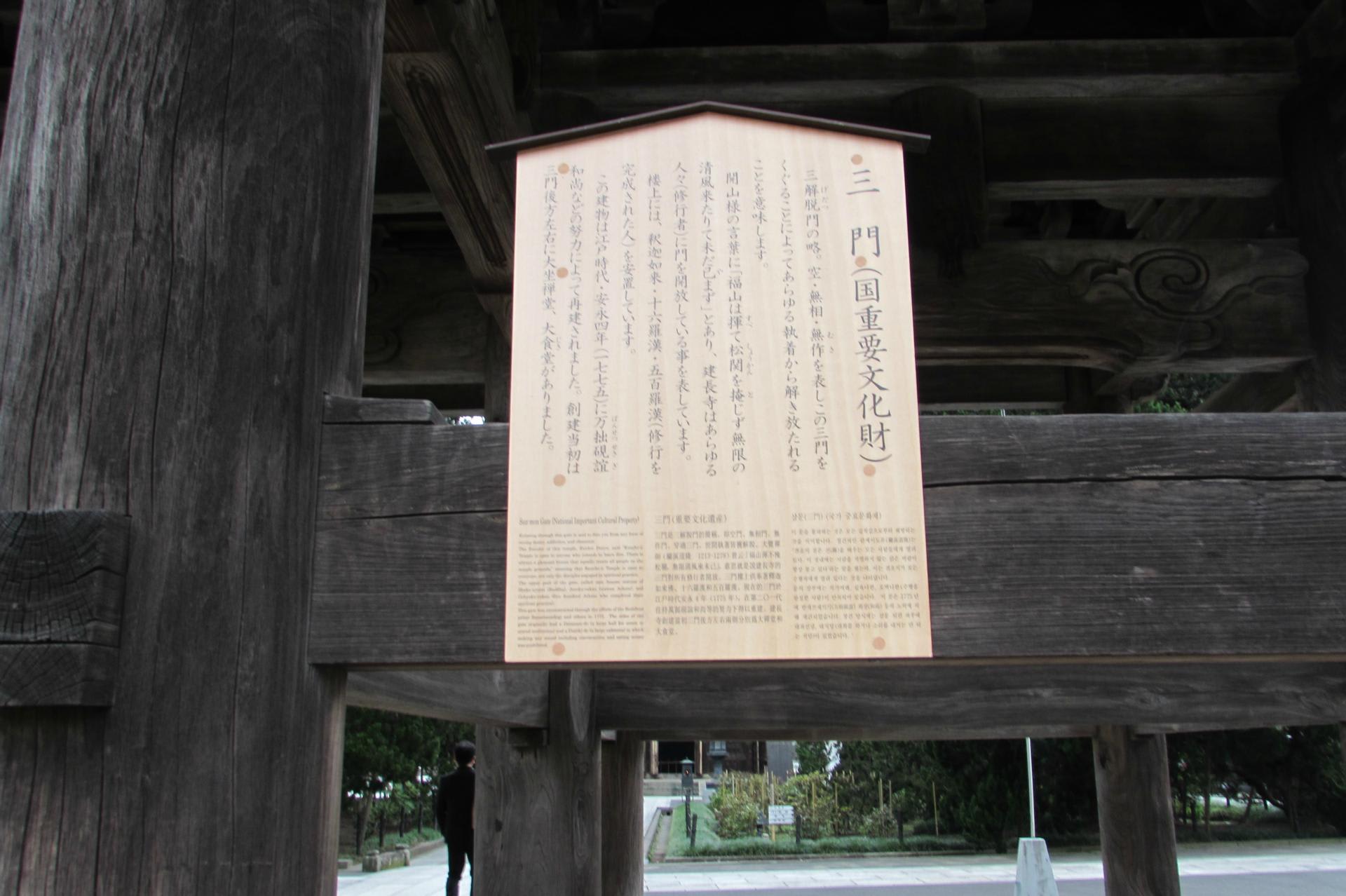

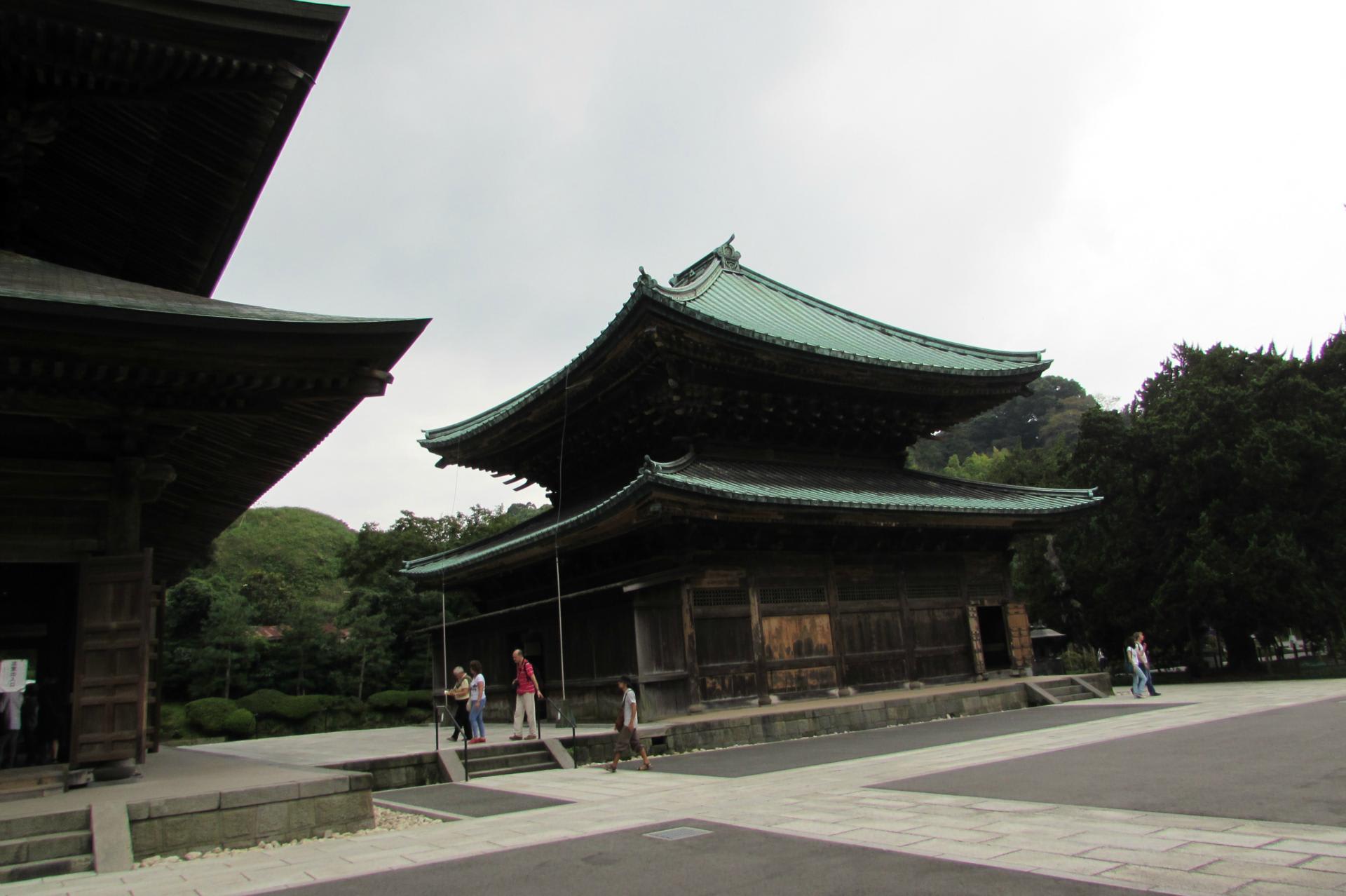

三門(重要文化財)

「三解脱門の略。空・無相・無作を表し、この三門をくぐることによってあらゆる執着から解き放たれることを意味します。t

開山様の言葉に「福山は揮て松関を掩じず無限の清風来たりて未だ巳まず」とあり、建長寺はあらゆる人々(修行者)に門を開放している事を表わしています。楼上には、釈迦如来・十六羅漢・五百羅漢(修行を完成した人)を安置しています。この建物は江戸時代・安永4年(1775)に万拙硯誼和尚などの努力によって再建されました。創建当初は三門後方左右に大座禅堂、大食堂がありました。」

賓頭盧尊者像

鐘楼

梵鐘(国宝)

『重さは2.7トン、この鐘は、北条時頼公の発願により広く施主をつのり、開山大覚禅師(蘭渓道隆)の銘文、関東鋳物師の筆頭である物部重光によつて建長7年(1255)に鋳造されました。銘文の中に「建長禅寺」とあります。』

ビャクシン(鎌倉市指定保存樹木)

「開山大覚禅師(蘭渓道隆)が中国から持ってきた種子を建長寺創建の際にまいたと言われている。樹勢も旺盛で、県下の代表的な名木として知られている。樹高13m、胸高周囲6.5m、樹齢約760年(推定)、イブキはビャクシンとも言い、東北南部から九州の海岸に生える常緑高木で、社寺や庭園によく植えられ、禅寺を象徴する樹木です。」

仏殿(重要文化財)

「建長寺の本尊、地蔵菩薩を安置しています。北条時頼公と大覚禅師(蘭渓道隆)の衆生済度の願いが込められています。現在の建物は、創建当初より四代目のものといわれ、東京・芝・増上寺にあった徳川二代将軍秀忠公夫人(お江の方、家光の母)の霊屋を建長寺が譲り受けました。」

西側

北側

法堂(重要文化財)

「昔は、建長寺全体が修行道場であり、山内にいる僧侶全員がこの法堂に集まって、住持の説法を聞き、修行の眼目としました。388人の僧侶がいた記録があります。修行道場は、西来庵に移り、雲水は、そこで修行しています。現在は法要・講演・展覧会などに使われています。この建物は江戸時代・文化11年(1814)に建長寺派の寺院により再建されたものです。関東最大の法堂で、現在は千手観音を本尊としています。天井の雲龍図は建長寺の創建750年を記念して、小泉淳作画伯によって描かれました。」

大庫裏

唐門(重要文化財)

「この唐門は、桃山風向唐破風(屋根の端の山形になっている所が、反曲した曲線状になった破風)で漆塗りの四脚門です。透彫金具が各所に使用され、仏殿の装飾技法とよく似ています。寛永5年(1628)、東京・芝・増上寺にあった徳川二代将軍秀忠公夫人(お江の方、家光の母)の霊屋の門として建立。その後、正保4年(1647)、仏殿・西来門と共に建長寺に寄付され、方丈(龍王殿)の正門として使用。」

方丈

稲荷

「建長寺は、鎌倉時代の建長5年(1253)、禅によって国の興隆をはかるため、鎌倉幕府の執権北条時頼公の発願により、中国の禅僧・大覚禅師(蘭渓道隆)を開山として創建された。日本で最初の純禅の大道場です。建築は、総門・三門・仏殿・法堂・方丈が一直線に連なる中国の禅宗様式に基づいています。」

バス亭前

鎌倉市山ノ内8

map

外門

境内案内図

総門

「今の総門は、江戸時代、天明3年(1783)に京都・般舟三昧院で建立されたものを昭和15年に移築しました。」

額の「巨福山」(大きな福をもたらす寺)は、中国僧、一山一寧(一山国師)禅師(建長寺第十世)の筆です。

参道

三門(重要文化財)

「三解脱門の略。空・無相・無作を表し、この三門をくぐることによってあらゆる執着から解き放たれることを意味します。t

開山様の言葉に「福山は揮て松関を掩じず無限の清風来たりて未だ巳まず」とあり、建長寺はあらゆる人々(修行者)に門を開放している事を表わしています。楼上には、釈迦如来・十六羅漢・五百羅漢(修行を完成した人)を安置しています。この建物は江戸時代・安永4年(1775)に万拙硯誼和尚などの努力によって再建されました。創建当初は三門後方左右に大座禅堂、大食堂がありました。」

賓頭盧尊者像

鐘楼

梵鐘(国宝)

『重さは2.7トン、この鐘は、北条時頼公の発願により広く施主をつのり、開山大覚禅師(蘭渓道隆)の銘文、関東鋳物師の筆頭である物部重光によつて建長7年(1255)に鋳造されました。銘文の中に「建長禅寺」とあります。』

ビャクシン(鎌倉市指定保存樹木)

「開山大覚禅師(蘭渓道隆)が中国から持ってきた種子を建長寺創建の際にまいたと言われている。樹勢も旺盛で、県下の代表的な名木として知られている。樹高13m、胸高周囲6.5m、樹齢約760年(推定)、イブキはビャクシンとも言い、東北南部から九州の海岸に生える常緑高木で、社寺や庭園によく植えられ、禅寺を象徴する樹木です。」

仏殿(重要文化財)

「建長寺の本尊、地蔵菩薩を安置しています。北条時頼公と大覚禅師(蘭渓道隆)の衆生済度の願いが込められています。現在の建物は、創建当初より四代目のものといわれ、東京・芝・増上寺にあった徳川二代将軍秀忠公夫人(お江の方、家光の母)の霊屋を建長寺が譲り受けました。」

西側

北側

法堂(重要文化財)

「昔は、建長寺全体が修行道場であり、山内にいる僧侶全員がこの法堂に集まって、住持の説法を聞き、修行の眼目としました。388人の僧侶がいた記録があります。修行道場は、西来庵に移り、雲水は、そこで修行しています。現在は法要・講演・展覧会などに使われています。この建物は江戸時代・文化11年(1814)に建長寺派の寺院により再建されたものです。関東最大の法堂で、現在は千手観音を本尊としています。天井の雲龍図は建長寺の創建750年を記念して、小泉淳作画伯によって描かれました。」

大庫裏

唐門(重要文化財)

「この唐門は、桃山風向唐破風(屋根の端の山形になっている所が、反曲した曲線状になった破風)で漆塗りの四脚門です。透彫金具が各所に使用され、仏殿の装飾技法とよく似ています。寛永5年(1628)、東京・芝・増上寺にあった徳川二代将軍秀忠公夫人(お江の方、家光の母)の霊屋の門として建立。その後、正保4年(1647)、仏殿・西来門と共に建長寺に寄付され、方丈(龍王殿)の正門として使用。」

方丈

稲荷

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます