2015年8月18日、香川県の四国村その1より続き

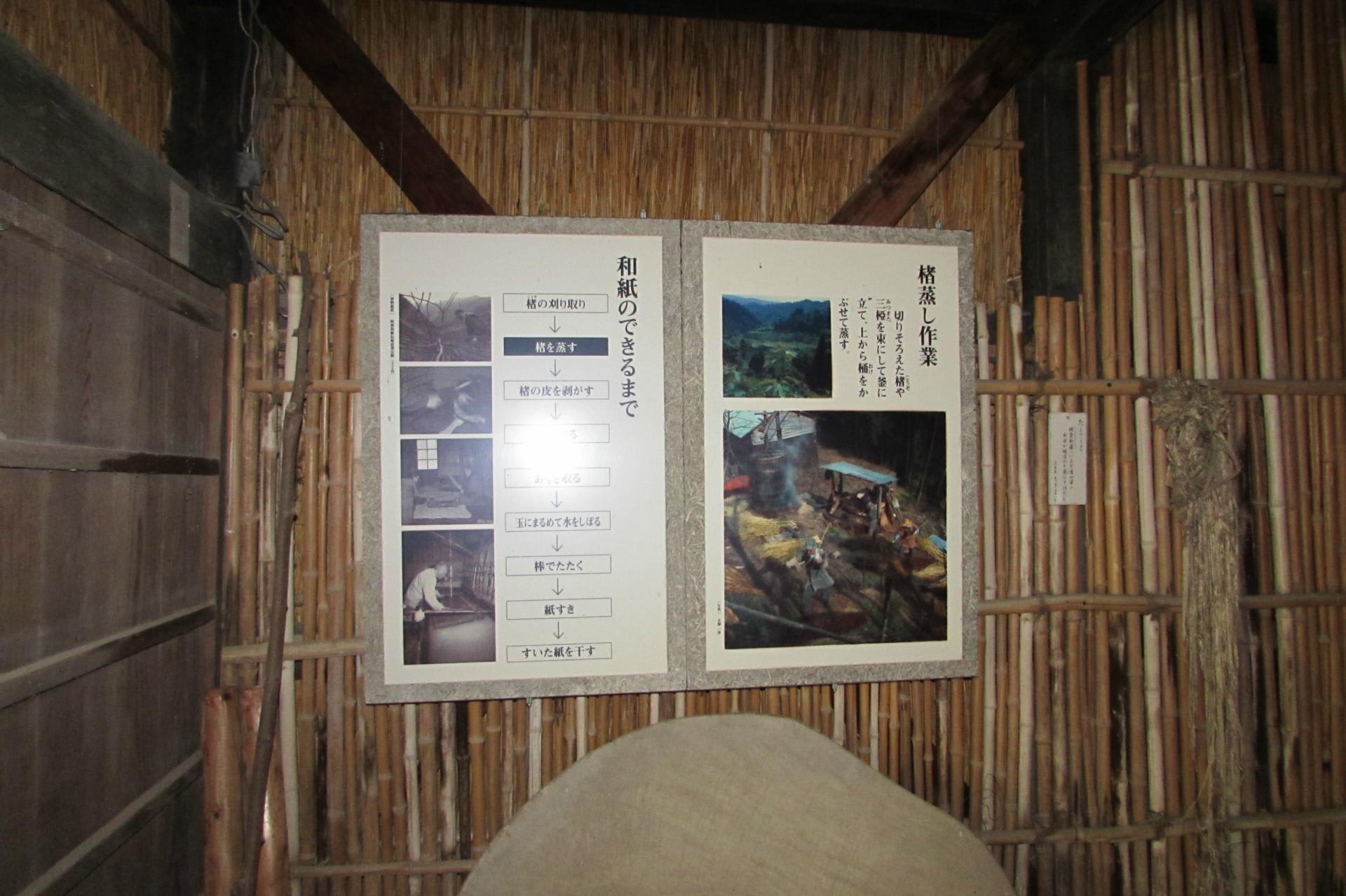

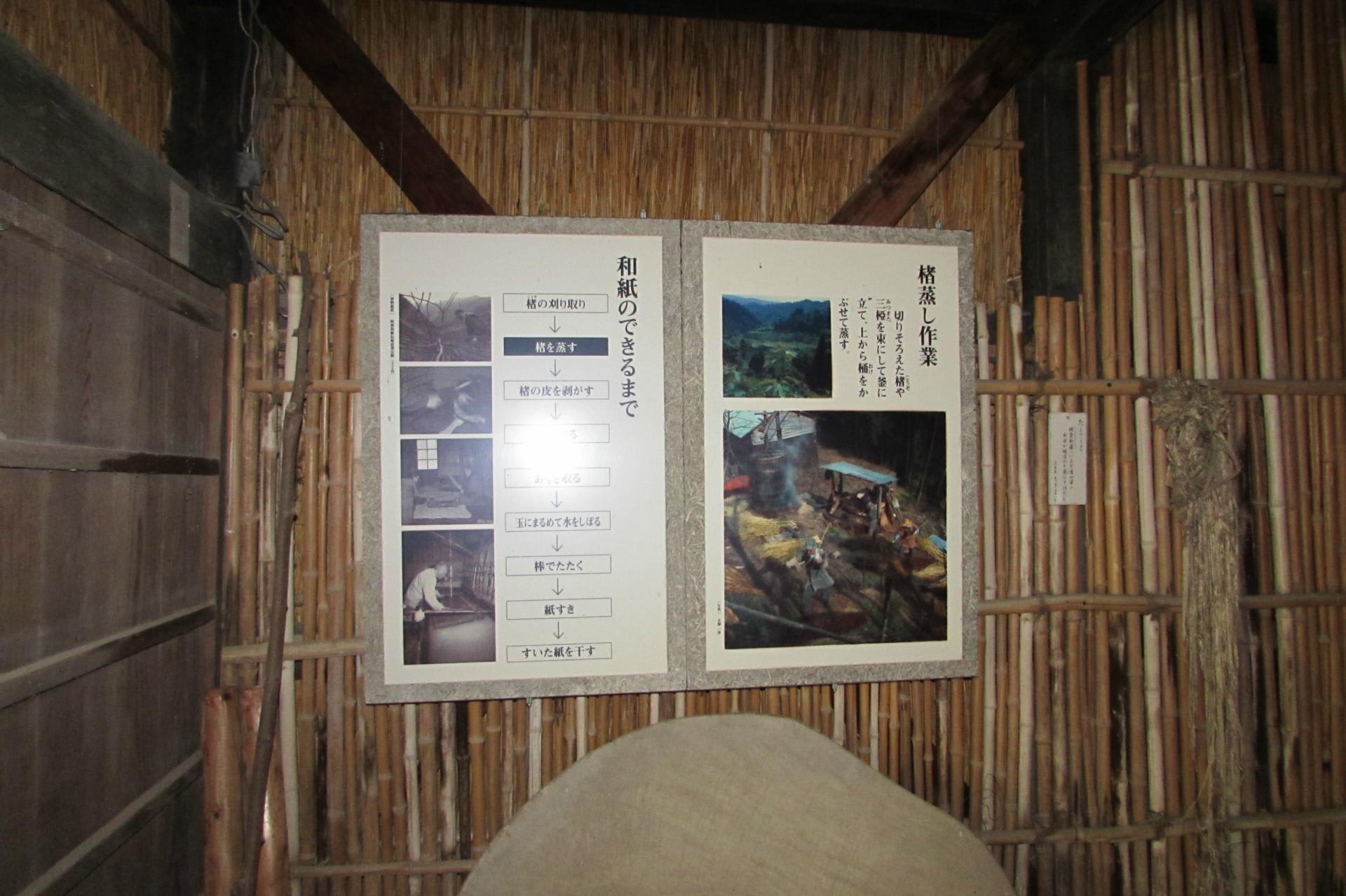

楮蒸し小屋(国指定登録文化財)

「土佐は高級和紙の産地である。伝統の和紙づくりのため、楮や三椏を釜の上に積み込んで蒸すのが、この小屋である。」

旧木下家住宅(重要文化財)

「剣山の来た斜面、つるぎ町にあった山村農家である。太い梁を組んだ空間構成は力強く、魅力的である。冬は二つの囲炉裏で暖をとっていた。」

洗い場

久米通賢先生旧宅(国指定登録文化財)

「江戸時代から、讃岐は塩どころとして知られていた。全国の塩の生産量の半分近くを占めていたのが、坂出塩田だった。その基盤を作ったのが久米通賢である。」

旧中石家住宅(高松市指定有形文化財)

「平家の落人村として有名な祖谷の民家である。平国盛の子孫といわれる阿佐家に近く、けわしい山肌に、しがみつくように建っていた。主屋十八坪、隠居屋十三坪半、納屋八坪、いずれも茅葺の葺き降ろし。十八世紀後半の建築とみられる。主屋、隠居屋、納屋が一列に並んで建ち、祖谷の民家の特徴をあらわしている。主屋、隠居屋は土間のない二間取り、納屋は中二階で一階は牛小屋になっている。部屋にイロリをとってあるのは、寒い祖谷地方の特色。」

隠居屋

旧丸亀藩御用蔵(香川県指定有形文化財)

「この建物は、もと丸亀藩御用の米蔵で、金比羅参詣絵図にも太助燈籠と共に描かれている。」

造り酒屋の井戸

アーチ橋

三崎の義倉

「義倉とは平時に稲や麦を貯蔵しておいて、飢饉の際には種籾や食料の補助として支給する制度である。奈良時代にはすでに制度化されていたが、その後廃絶した。江戸時代に再び復活し、各藩に設置されていた。制度としてはよく知られているが、その建物が保存されている例は極めて稀で、当時の農民の暮らしや、生活史を知るための貴重な文化財である。」

石蔵

醤油蔵・麹室(重要有形民俗文化財)

「讃岐の醤油造りは文化年間(1810頃)に小豆島を中心に興り、東讃の引田、西讃の仁尾などの地域で盛んになった。」

石蔵

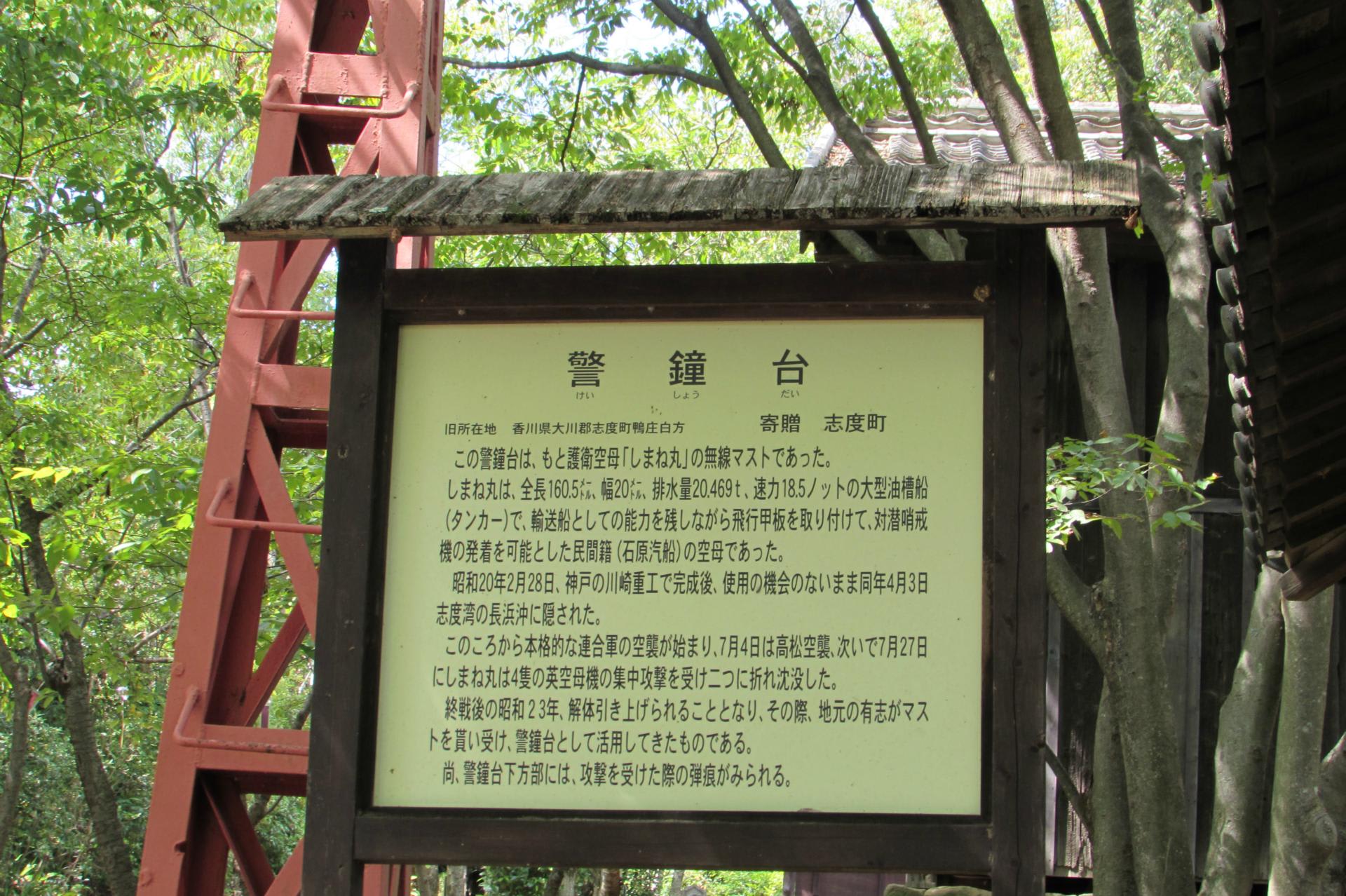

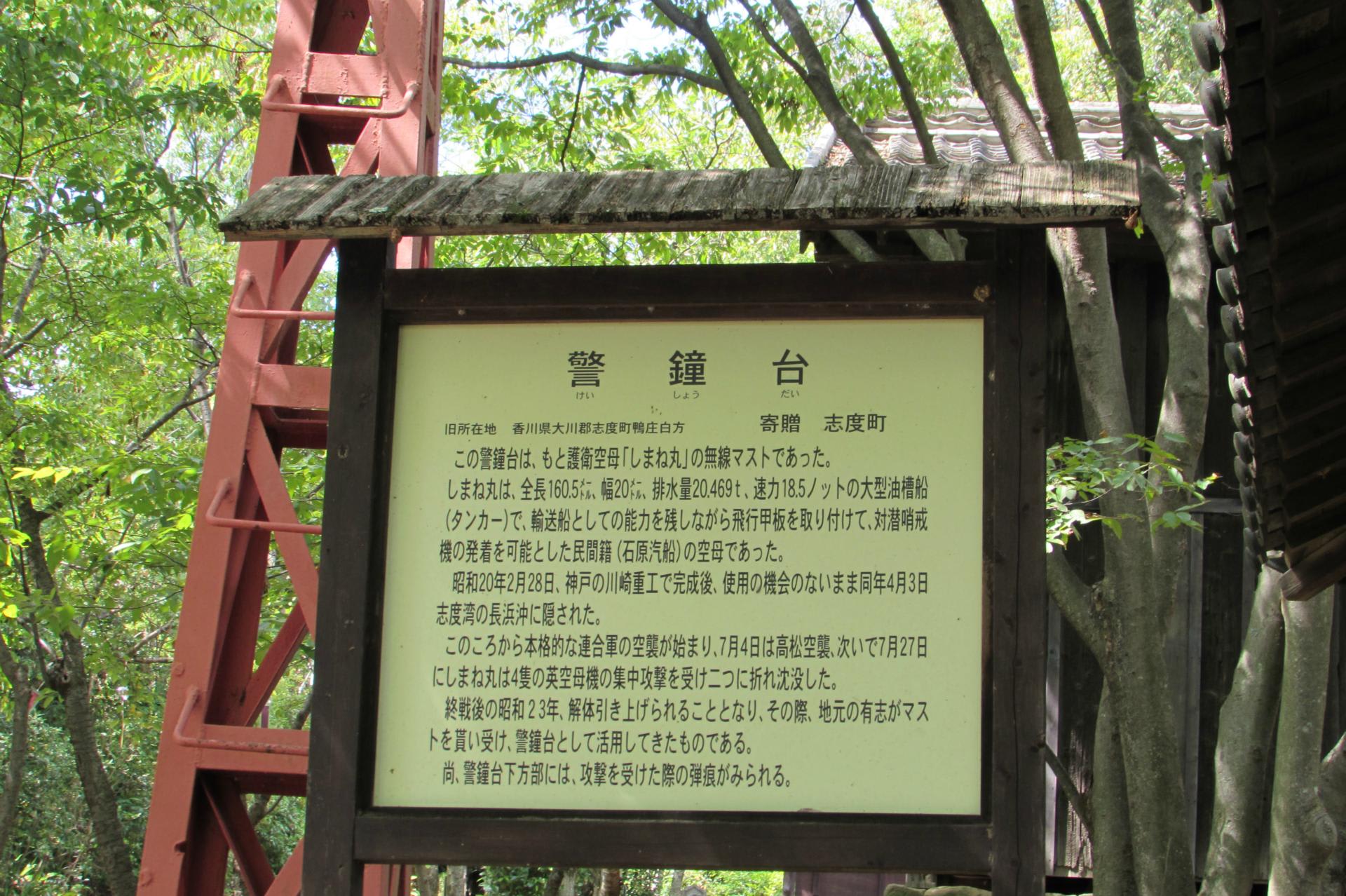

警鐘台

旧前田家土蔵

燈籠

旧丸亀藩斥候番所(香川県指定有形文化財)

「讃岐と伊予の国境に藩制時代に二つの番所が置かれていた。そのうち地元民の詰めていた斥候番所がこれである。」

タコ縄漁船

旧吉野家住宅(高松市指定有形文化財)

「太平洋に面した伊座利地区の断崖に下に孤立した集落にあった。面したこの家は切妻造本瓦葺十二坪。軸組などの部材はすべて手斧で削られ梁と大黒柱は特に頑丈に造られている。土間は狭く、上り端の床は漁で濡れた着物や道具の雫を落とすため竹のすのこ張り。周囲の石垣は強風を防ぐ役目をしている。これらは生活の中から生まれた、この地区の漁師の家の特徴である。」

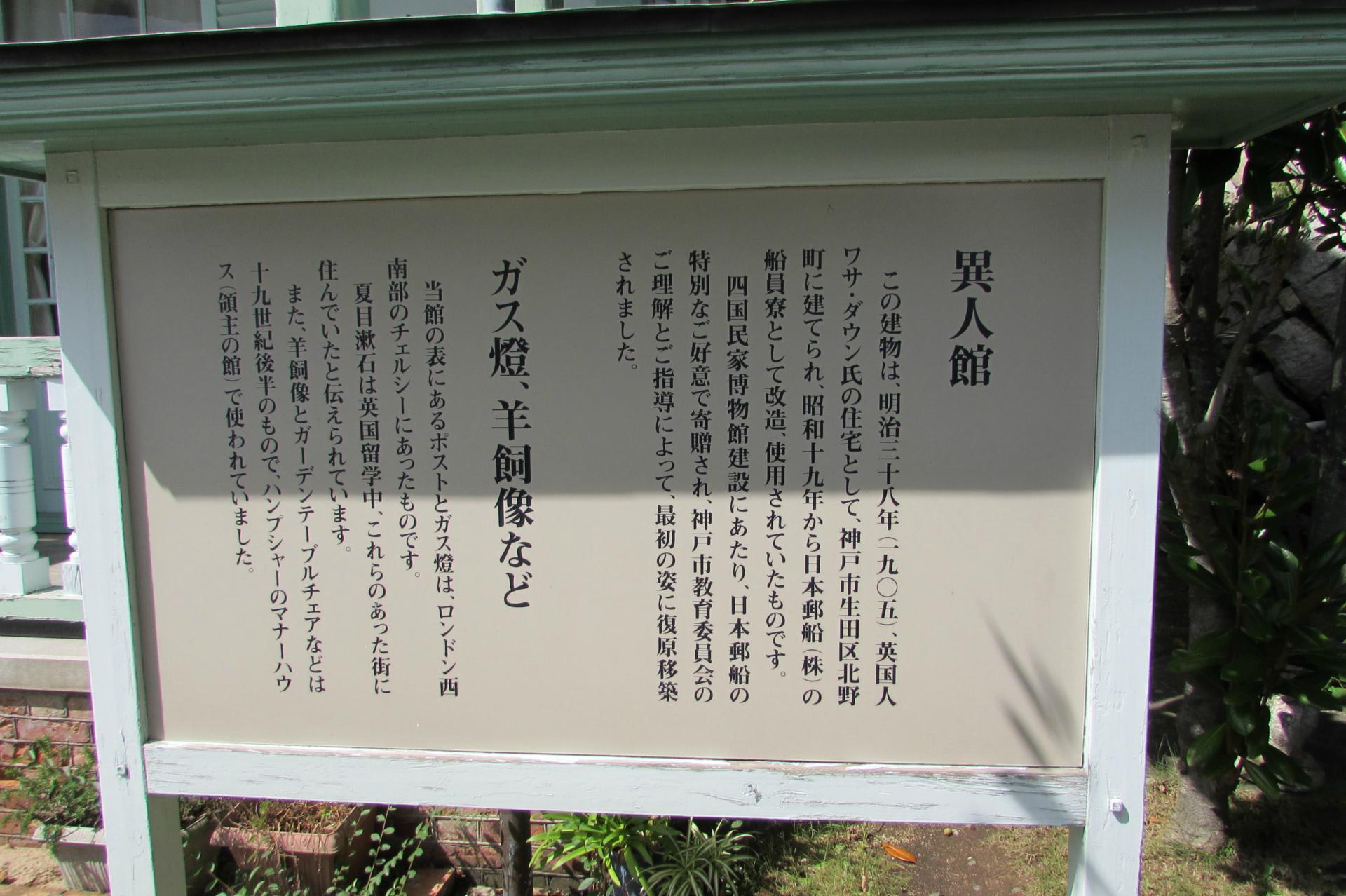

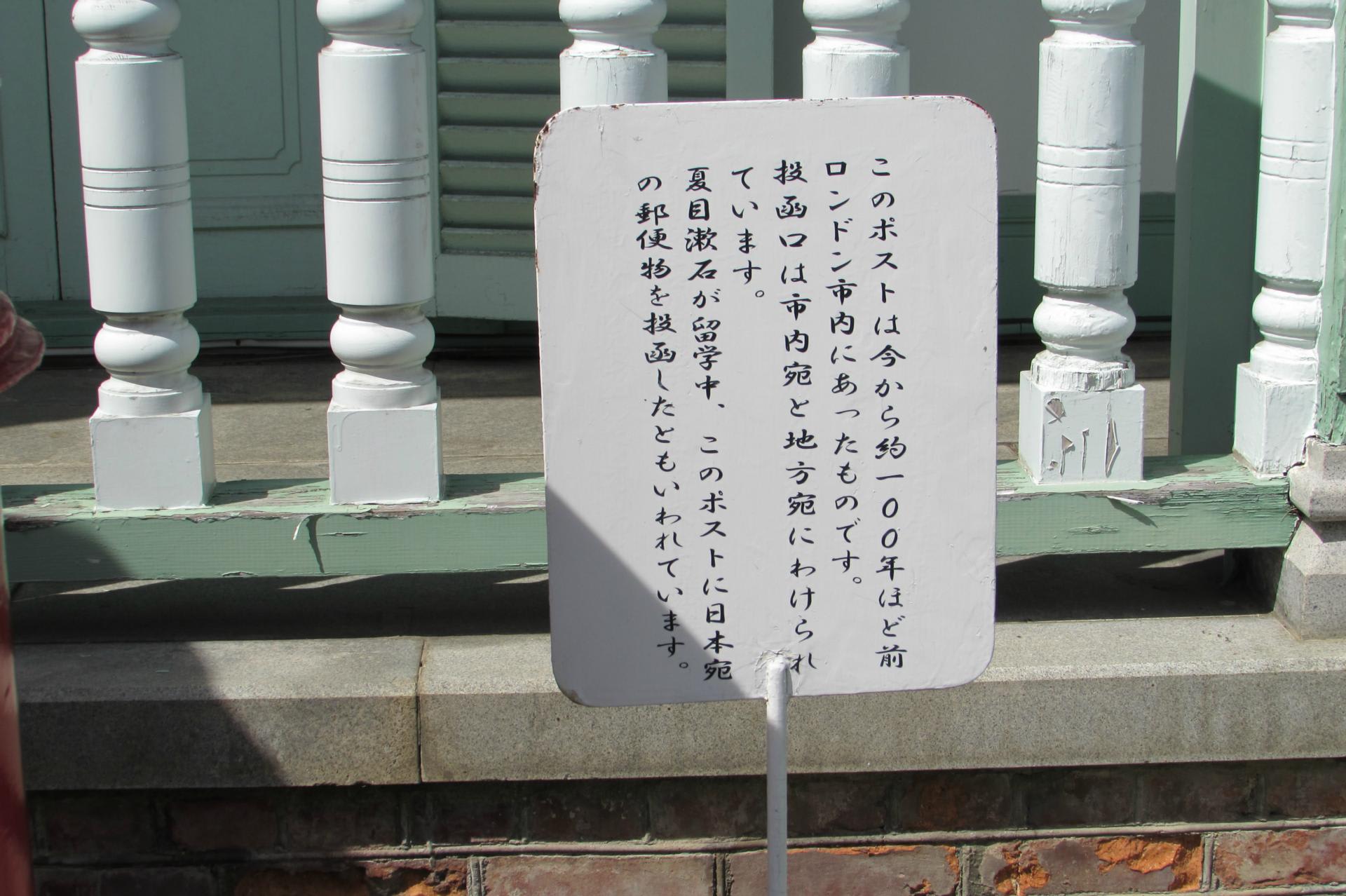

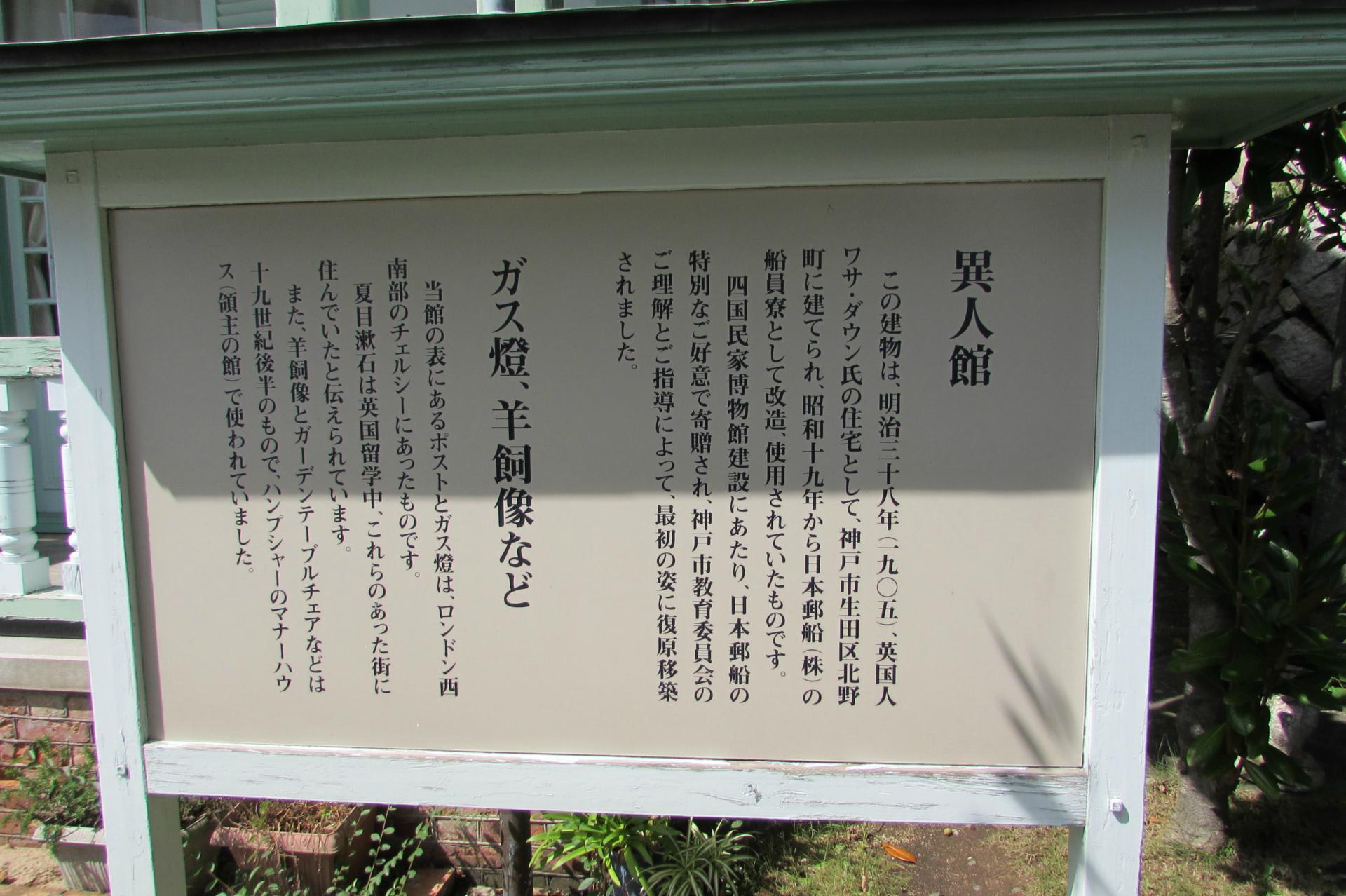

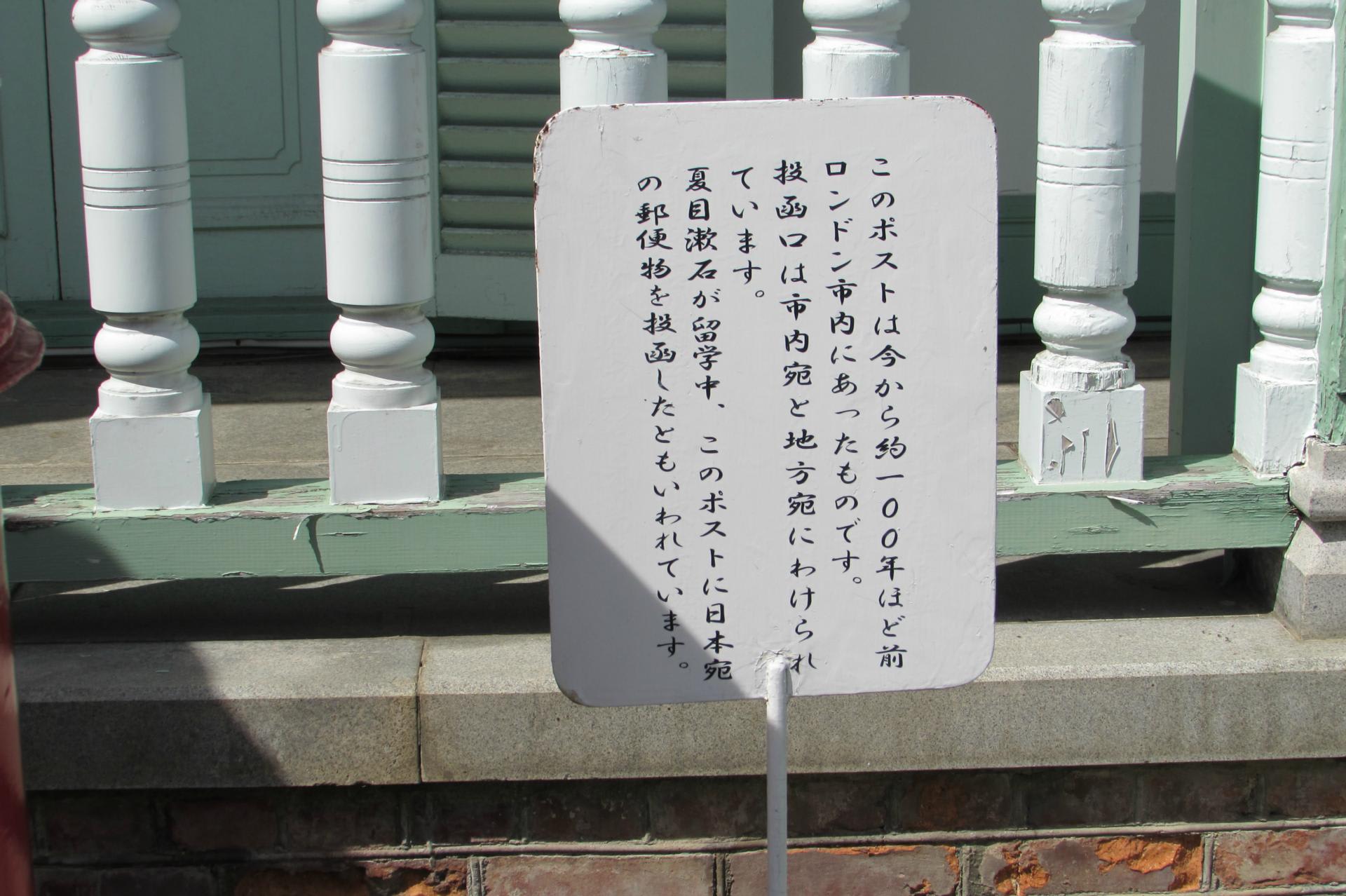

異人館、喫茶店です。

お疲れさまでした。

楮蒸し小屋(国指定登録文化財)

「土佐は高級和紙の産地である。伝統の和紙づくりのため、楮や三椏を釜の上に積み込んで蒸すのが、この小屋である。」

旧木下家住宅(重要文化財)

「剣山の来た斜面、つるぎ町にあった山村農家である。太い梁を組んだ空間構成は力強く、魅力的である。冬は二つの囲炉裏で暖をとっていた。」

洗い場

久米通賢先生旧宅(国指定登録文化財)

「江戸時代から、讃岐は塩どころとして知られていた。全国の塩の生産量の半分近くを占めていたのが、坂出塩田だった。その基盤を作ったのが久米通賢である。」

旧中石家住宅(高松市指定有形文化財)

「平家の落人村として有名な祖谷の民家である。平国盛の子孫といわれる阿佐家に近く、けわしい山肌に、しがみつくように建っていた。主屋十八坪、隠居屋十三坪半、納屋八坪、いずれも茅葺の葺き降ろし。十八世紀後半の建築とみられる。主屋、隠居屋、納屋が一列に並んで建ち、祖谷の民家の特徴をあらわしている。主屋、隠居屋は土間のない二間取り、納屋は中二階で一階は牛小屋になっている。部屋にイロリをとってあるのは、寒い祖谷地方の特色。」

隠居屋

旧丸亀藩御用蔵(香川県指定有形文化財)

「この建物は、もと丸亀藩御用の米蔵で、金比羅参詣絵図にも太助燈籠と共に描かれている。」

造り酒屋の井戸

アーチ橋

三崎の義倉

「義倉とは平時に稲や麦を貯蔵しておいて、飢饉の際には種籾や食料の補助として支給する制度である。奈良時代にはすでに制度化されていたが、その後廃絶した。江戸時代に再び復活し、各藩に設置されていた。制度としてはよく知られているが、その建物が保存されている例は極めて稀で、当時の農民の暮らしや、生活史を知るための貴重な文化財である。」

石蔵

醤油蔵・麹室(重要有形民俗文化財)

「讃岐の醤油造りは文化年間(1810頃)に小豆島を中心に興り、東讃の引田、西讃の仁尾などの地域で盛んになった。」

石蔵

警鐘台

旧前田家土蔵

燈籠

旧丸亀藩斥候番所(香川県指定有形文化財)

「讃岐と伊予の国境に藩制時代に二つの番所が置かれていた。そのうち地元民の詰めていた斥候番所がこれである。」

タコ縄漁船

旧吉野家住宅(高松市指定有形文化財)

「太平洋に面した伊座利地区の断崖に下に孤立した集落にあった。面したこの家は切妻造本瓦葺十二坪。軸組などの部材はすべて手斧で削られ梁と大黒柱は特に頑丈に造られている。土間は狭く、上り端の床は漁で濡れた着物や道具の雫を落とすため竹のすのこ張り。周囲の石垣は強風を防ぐ役目をしている。これらは生活の中から生まれた、この地区の漁師の家の特徴である。」

異人館、喫茶店です。

お疲れさまでした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます