ブログ(38)『イエスの2つの不思議な言動』

福音書を観ていく時に、とても不思議と思えるような“イエスの2つの言動”に私は気づかされます。いつもは冷静にしておられたあのイエスが、人が変わったように、激しい感情をあらわにされたような言動を取られたのはなぜだろうか?・・・と。

その一つの例は、以下の聖句です。

「さて、ユダヤ人の過越の祭が近づいたので、イエスはエルサレムに上られた。そして牛、羊、はとを売る者や両替する者などが宮の庭にすわり込んでいるのをごらんになって、なわでむちを造り、羊も牛もみな宮から追いだし、両替人の金を散らし、その台をひっくりかえし、はとを売る人々には『これらのものを持って、ここから出て行け。わたしの父の家を商売の家とするな』と言われた。弟子たちは、『あなたの家を思う熱心が、わたしを食いつくすであろう』と書いてあることを思い出した。そこで、ユダヤ人はイエスに言った、『こんなことをするからには、どんなしるしをわたしたちに見せてくれますか』。イエスは彼らに答えて言われた、『この神殿をこわしたら、わたしは三日のうちに、それを起すであろう』。そこで、ユダヤ人たちは言った、『この神殿を建てるのには、四十六年もかかっています。それだのに、あなたは三日のうちに、それを建てるのですか』。イエスは自分のからだである神殿のことを言われたのである。それで、イエスが死人の中からよみがえったとき、弟子たちはイエスがこう言われたことを思い出して、聖書とイエスのこの言葉とを信じた。過越の祭の間、イエスがエルサレムに滞在しておられたとき、多くの人々は、その行われたしるしを見て、イエスの名を信じた。しかしイエスご自身は、彼らに自分をお任せにならなかった。それは、すべての人を知っておられ、また人についてあかしする者を、必要とされなかったからである。それは、ご自身人の心の中にあることを知っておられたからである。」(ヨハネによる福音書2章13~25節)

皆さんは、この箇所をお読みになられる時に、果たしてどのようなことを感じ取られるでしょうか? 今回のブログでは、この謎を解き明かしたいと思っています。

これまでのブログの中で皆さんに語ってきた私の視点から観た場合、このようなイエスの激しい言動はどのように解釈していったらよいのか、あるいは、どのように観ていったらよいのか・・・について、しばらく、皆さんとご一緒にいろいろと想いを巡らせて参りたいと思います。私と一緒にまた、“心の旅”にお付き合いを・・・。 m(__)m

“さばくな”と教えられたイエス自身が取られた言動としては、常識的な見地からみると、矛盾しているようにさえ思えてしまいます。イエスの一見不思議に思えるこの言動をどのように捉えていったらよいのでしょうか? 私が提唱している『人の生き方の三次元座標における3軸理論』の視点から観た場合、何がいったい観えてくるのでしょうか?

(10月23日〈水〉夜に更新)⇒(10月24日〈木〉朝に補足更新)

さて、この奇異に思えるようなイエスの言動の謎を解くキーワードは、ここの文脈から探すと“神殿(宮)”ではないか・・・と私は観ています。この宮にいたユダヤ人はイエスが“この神殿”と言われたのを“建物としての神殿(宮)”のことだと、当然のように思っていました。ところが、イエスにとって“神殿”というのは、“神を住まわせる宮として造られた人の体”のことを意味していたのでした。もちろん、ここでイエスが『この神殿をこわしたら、わたしは三日のうちに、それを起すであろう』と言われた“神殿”というのは、直接的にはご自分の体のことでした。すなわち、十字架上で死なれてから3日後に復活することになるご自分の体のことについて言及されていたのでした。

ところで、イエスの一見粗暴に思えるこのような行為は、一般に、イエスによる“宮きよめ”というふうに言われています。

神が臨在するとされている建物としての“神殿(宮)”の中で人々が世俗的な商売をやっていたために、イエスは「なわでむちを造り、羊も牛もみな宮から追いだし、両替人の金を散らし、その台をひっくりかえし、はとを売る人々には『これらのものを持って、ここから出て行け。わたしの父の家を商売の家とするな』」と強い口調で言ったわけですが、これは同時に、本来神の宮(神殿)として機能すべき人々の体が神を追い出してしまう程にこの世的な思いに汚されていたことを意味しています。言い換えれば、建物としての“神殿(宮)”の中が世俗的なものが満ちていて荒れ果てていたという状況は、まさに、その“神殿(宮)”にいた人々の神を敬わない心の荒廃ぶりと連動していたのでした。先ほど引用した聖句の終わりの方には、イエスは「人の心の中にあることを知っておられた」とあります。つまり、このようなイエスの目には、“神殿(宮)”の中で商売をしていた人々の心がすさんでいる有様、世俗的なもので汚されていた状況が手に取るように観えていたのではないか・・・と推測されます。

(10月24日〈木〉に補足更新)

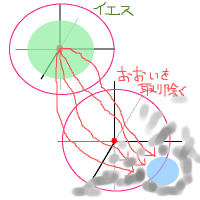

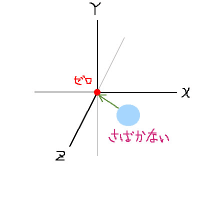

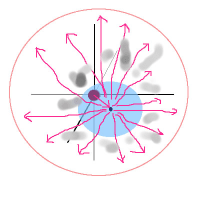

ところで、“神殿(宮)”の領域内で商売をしていた人(●)の霊的な状態を『人の生き方の三次元座標』上で描いてみると、以下のようになると思います。つまり、世俗的な思いという“心にかかった覆い”がその人(●)を、神との唯一の接点ともいえる“ゼロ座標点(●)”から遠く離れさせ、隔ててしまっていたわけです。信仰の目を見えなくしてしまっていたわけです。

そして、「なわでむちを造り、羊も牛もみな宮から追いだし、両替人の金を散らし、その台をひっくりかえし、はとを売る人々には『これらのものを持って、ここから出て行け。わたしの父の家を商売の家とするな』」と、イエスが強硬で、一見不思議に思えるような言動に出たのは、神の神殿である人の体(=神を宿す器)をきよめようと、そのために人の“心にかかった覆い”を取りのけようとするイエスの“強い意志”、その“熱心さ”の現れではないのか・・・と、私は観ているのです。このことが、先ほど引用した『あなたの家を思う熱心が、わたしを食いつくすであろう』という聖句の意味なのではないか・・・と。

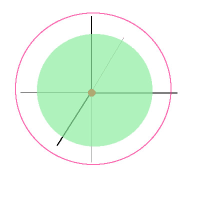

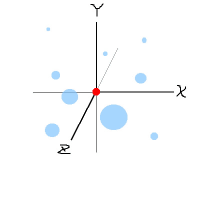

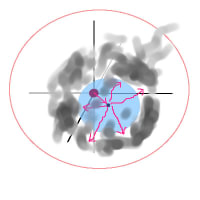

このように神の神殿が世俗的な思いで覆いのかかっている人の器をきよめようとされた“人の子”としてのイエス自身の状態を『人の生き方の三次元座標』上で描いてみると、こんなふうになっていたのではないかと、私は思っています。

イエスの器(●)は、このようにかなり大きかったのではないかと、私は推測します(ヨハネによる福音書6章37節を参照)。そして、イエスという器(●)の中心は、天の父(○)の中心点(●)とおそらくピッタリと重なっていて、美しい同心円になっていたのではないか・・・と思うのです。実に、イエスご自身、「わたしと父とは一つである」(ヨハネによる福音書10章30節)と語られました。

だからこそ、イエスは「・・・わたしのこのさばきは正しい。それは、わたし自身の考えでするのではなく、わたしをつかわされたかたの、み旨を求めているからである」(ヨハネによる福音書5章30節)とも言うことができたのだと思います。

でもイエスは、さらに「たとい、わたしの言うことを聞いてそれを守らない人があっても、わたしはその人をさばかない。わたしがきたのは、この世をさばくためではなく、この世を救うためである」(ヨハネによる福音書12章47節)とも言われたのでした。

従って、イエスが神殿(=宮)において取った一見荒々しい言動というのは、イエスが“さばく”ということをしていたのではなくて、むしろ、“救おう”ことを意図した行動の一環だったのではないか・・・と、私は観ているのです。すなわち、救おうとされるためにこそ、人々から世俗的な穢れ(=心にかかった覆い)を取り除こうとされていたのであり、このような目に見えない真理・真実が見える形で現われたのが、すなわち、「なわでむちを造り、羊も牛もみな宮から追いだし、両替人の金を散らし、その台をひっくりかえし、はとを売る人々には『これらのものを持って、ここから出て行け。わたしの父の家を商売の家とするな』」というイエスの言動だったのではないか・・・と。

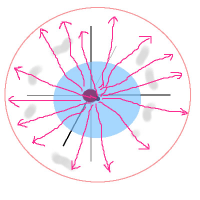

これを『人の生き方の三次元座標』上で描いてみると、次のようになるかと思います。

このような目に見えないこと(=エネルギー処理orプロセス)が、いわゆる“イエスによる宮きよめ”において、イエスによって実際になされていたのではないか・・・、言い換えれば、まさに、これは“ゆるし”だけでなく、“ゆるした”ことを“きよめていく”ということが特徴そのものである『新しい契約』と調和したイエスの言動ではなかったのか・・・と、私は観ているわけです。

* * * *

さて、イエスの不思議と思えるもう一つの言動とは何かと言いますと、それは“マタイによる福音書23章”に読んで下さればわかると思います。たとえば、ざっと引用してみても、このようなことが・・・・

「律法学者とパリサイ人とは、モーセの座にすわっている。だから、彼らがあなたがたに言うことは、みな守って実行しなさい。しかし、彼らのすることには、ならうな。彼らは言うだけで、実行しないから。・・・・・偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわいである。あなたがたは、天国を閉ざして人々をはいらせない。自分もはいらないし、はいろうとする人をはいらせもしない。・・・・偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわいである。あなたがたはひとりの改宗者をつくるために、海と陸とを巡り歩く。そして、つくったなら、彼を自分より倍もひどい地獄の子にする。・・・・偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわいである。はっか、いのんど、クミンなどの薬味の十分の一を宮に納めておりながら、律法の中でもっと重要な、公平とあわれみと忠実とを見のがしている。それもしなければならないが、これも見のがしてはならない。・・・・偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわいである。杯と皿との外側はきよめるが、内側は貪欲と放縦とで満ちている。盲目なパリサイ人よ。まず、杯の内側をきよめるがよい。そうすれば、外側も清くなるであろう。偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわいである。あなたがたは白く塗った墓に似ている。外側は美しく見えるが、内側は死人の骨や、あらゆる不潔なものでいっぱいである。このようにあなたがたも、外側は人に正しく見えるが、内側は偽善と不法とでいっぱいである。・・・ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、おまえにつかわされた人たちを石で打ち殺す者よ。ちょうど、めんどりが翼の下にそのひなを集めるように、わたしはおまえの子らを幾たび集めようとしたことであろう。それだのに、おまえたちは応じようとしなかった。見よ、おまえたちの家は見捨てられてしまう。・・・」

律法学者とパリサイ人をかなり痛烈に批判や非難しているように思われる言葉が、これでもか、これでもか・・・とイエスの口から語られている場面です。これは、山上の説教において“さばくな”と命じたイエス自身が、律法学者とパリサイ人を“さばきまくっている”ような状況ではないのか・・・と思えてしまいます。

これは一体どういうことなのでしょうか?

ここで、イエスが山上の説教において、“さばく”ということについて語られたメッセージに耳を傾けてみて下さい。

「人をさばくな。自分がさばかれないためである。あなたがたがさばくそのさばきで、自分もさばかれ、あなたがたの量るそのはかりで、自分にも量り与えられるであろう。なぜ、兄弟の目にあるちりを見ながら、自分の目にある梁を認めないのか。自分の目には梁があるのに、どうして兄弟にむかって、あなたの目からちりを取らせてください、と言えようか。偽善者よ、まず自分の目から梁を取りのけるがよい。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目からちりを取りのけることができるだろう。」(マタイによる福音書7章1~5節)

このメッセージからどのようなことがわかってくるでしょうか? “さばく”ということにおいて、自分の目に大きな“梁”があって自分自身の視界を遮っていることが実は重大で致命的な問題なのであって、“さばく人”自身が気になっている相手の目にある“チリ”というのは実はちっぽけな問題に過ぎないということなのです。まず優先して解決すべき問題というのは、自分が相手の中に見ている問題なのではなくて、むしろ自分自身の心の目の視界をブロックしている“梁”という存在こそが大問題なのです。言い換えれば、自分の心を厚くおおっている覆いを取り除いていくということこそが、最優先課題なんだよ・・・と、イエスは本当は言いたかったのではないかと、私は観ているのです。

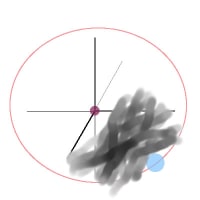

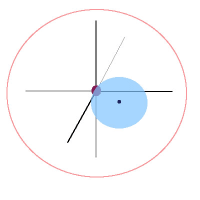

この“マタイによる福音書23章”で、イエスが遠慮なくズバリ指摘していること(=さばいていること)というのは、偽善者たちが“さばいている”こととは質が全く違うように私には観えます。というのは、偽善者たちが“さばいている”場合、彼らの目には大きな“梁”があって、視界を妨げられているです。従って、彼らが“さばいている”時には、実はピントがズレているのであって、的外れなのです。なぜなら、彼ら自身の器(●)の中心そのものが(○)の中心点(●)から相当ズレてしまっている状態にいるため、人や物事における見るべき真実、実相、本質というものが、心にかかっているの覆い(=偏見、先入観、誤解、思い違い、既成概念、洗脳など)に遮られて見えなくなっているからです。これは、霊的な意味での“盲目”と言えます。偽善者たちの状態を、『人の生き方の三次元座標』上で描いてみると、こんなふうに・・・

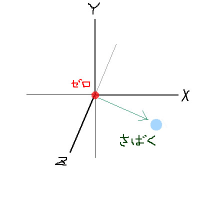

一方、イエスが“さばく”場合には、これとは違っているのです。というのは、イエスの目の前には“梁”というものが存在していないからです。従って、イエスが“さばく”時には、それは的を得た正確な指摘となっているわけです。よって、イエスは「わたしの・・・さばきは正しい。それは、わたし自身の考えでするのではなく、わたしをつかわされたかたの、み旨を求めているからである」(ヨハネによる福音書5章30節)と、言い得たわけです。そのようなイエスの状態を、『人の生き方の三次元座標』上で描いてみると、こんなふうに・・・。

つまり、イエスが“マタイによる福音書23章”で語っていたことというのは、イエスの曇りのない心の目に映っていた“当時の律法学者やパリサイ人の隠れた真実であり、正確な描写”だったのではないでしょうか。一見痛烈に思えるような鋭い指摘をされておられるイエスの心の中には、偽善者たちがさばいている時に彼ら自身の心にムラムラと湧き起っているような“敵意や憎しみや怒りや恨みの感情や軽蔑心、高慢な思い、悪意など”は、おそらく微塵もなかったのではないかと、私は察します。むしろ、律法学者やパリサイ人自身が自分の目の前にある“梁”が存在していることに気づいてほしいという切実な想いがイエスの本心ではなかったのではないのか・・・と、私は思うのです。その“梁”を取り除かないでいることの危険性に一刻も早く気づいてほしいと切実な想いで、注意を促し、警告を発していたというのが、“マタイによる福音書23章”だったのではないのかと、私は観るのです。

「ちょうど、めんどりが翼の下にそのひなを集めるように、わたしはおまえの子らを幾たび集めようとしたことであろう。それだのに、おまえたちは応じようとしなかった。」(マタイによる福音書23章37節)

以上、あたかも人が変わったかのように激しい感情をむき出しにしたようなイエスの宮(神殿)におけるあの荒々しい言動、及び、律法学者やパリサイ人に向けられた痛烈なイエスの言葉というものを私独自の視点から観てきました。神がイエスにあって人類と結ばれた『新しい契約』の中身をよく理解した上で再考察していく時に、イエスのこれらの不思議な言動は、決して人間的に逆上してキレて取ってしまった言動でもなく、単に荒々しい粗野な言動というものでもなくて、むしろ、人の目の前の“梁”、言い換えれば、人の心にかかっている厚い覆い(=罪の覆い)というものを取り除いて、人の心の目がはっきりと見えるようにする“神のわざ”を指し示そうとしていたのではないのか、そのわざの一環として目に見える形で示されたのが一見不思議に思えるこのようなイエスの言動だったのではないのか・・・というのが、私の観かたなのです。

(10月25日〈金〉に補足更新)⇒(10月26日〈土〉に一部改訂更新)⇒(10月27日〈日〉夜に増補更新)⇒(10月28日〈月〉夜に大幅に増補更新)⇒(10月29日〈火〉夜に増補更新)

ブログ(38)『イエスの2つの不思議な言動』はこれで終了です。

次の新たなブログは、こちらです⇒⇒ ブログ(39)『十人のおとめの譬』

(ブログを後から読み返して誤字や脱字を訂正したり、内容を改訂したり、増補したりして、適宜、進化(?)するために更新することがありますので、ご了承を・・・)