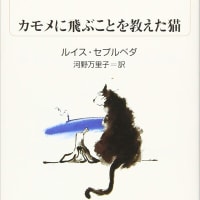

今回は、僕がペットシッターという道に進むきっかけになった本をご紹介します。それは20年近く前のこと。書店で見かけた表紙にやられました。一匹の猫が座っているのですが、その表情がたまらない。ふっくらした頬と、引き結んだ口もと。思惑がありそでなさそで、少し機嫌が悪いようにも見える。導かれるように手にとり、レジに向かいました。

本の題名は、『ミーのいない朝』。女流文学賞など数々の受賞歴を持つ稲葉真弓さんが、自分の飼っていた猫について綴ったエッセイ集です。

1977年の夏の終わり。フェンスにぶら下がっていた猫を見つけるところからエッセイは始まります。生まれて間もない猫にミルクを飲ませ、おもちゃを自作し、ノミ取りに精を出す日々。ミーと名付けたその猫は極度の怖がりで、車の音や木の揺れる音、なんにでも怯えていました。

大きな庭のある家に引っ越してからミーは活発になり、苦手だった塀の上も自由に歩けるようになります。木に登ったまま降りられず、著者や夫が助けに行くこともありましたが、そうした窮状さえ微笑ましく、愛おしく思えました。

ミーとの穏やかな生活に対し、著者自身の人生は波乱に満ちたものでした。石油ショックの時には、〈女性だから〉という理由で会社をクビになり、その頃から夫ともうまくいかなくなります。女だからこんな目に遭うのだという怒り、自分の才覚のなさへの苛立ちから、夫に当たるようになったのです。

失職を機に、著者は長らく遠ざかっていた文筆業を再開します。書き上げた小説が思いがけず新人賞を受賞した頃、夫の転勤が決まり、別居生活が始まります。〈なにを選ぶのか、なにを捨てるのか〉と煩悶する日々。著者はしきりにミーの写真を撮るようになります。眠るミー、ブロック塀で耳を澄ますミー、木に登ってはへっぴり腰で降りてくるミー、原稿用紙に乗って邪魔をするミー。詩人でもある著者は、当時の心境をこう表現します。僕の大好きな一文です。

〈夫との壊れかかった生活のど真ん中に、のどかな顔をした猫がいて、ミーは私の心を知らなかった〉

夫と離婚し、高層マンションに引越しをした頃から、ミーの行動に変化が訪れます。外へ遊びに出て帰れなくなったり、とつぜん腰が抜けたように歩けなくなったり、血尿を漏らしたり。ミーには、ゆるやかに老いの影が忍び寄っていたのです。著者は、毎日の餌や水の量、トイレの状態などを細かくチェックし、薬を飲ませ、運動不足は筋肉を弱らせると聞いて日々の散歩は欠かしませんでした。

それでも仕事上、どうしても数日間、留守にせざるをえない時があります。しかし、ペットホテルのケージはミーには耐えられないだろうし、知人に頼むのも気が引ける。著者は、新聞で知ったペットシッターを試すことにします。やってきたペットシッターのYさんは、お世話内容、ミーの好きなご飯や遊びなどを詳しく質問し、すべてをカルテに書き取ります。その猫慣れした様子に著者は安心し、ミーもYさんとすぐに仲良くなります。その後Yさんは、著者とミーが生きていくのに大きな支えとなります。ペットシッターという仕事がいかに重要な役割を果たすのか、僕は本書を読んで強く実感しました。

エッセイはこうして、著者とミーの暮らしを丹念に追っていきます。本書がただの「ウチの猫かわいい」話に終わっていないのは、猫とのエピソードだけではなく、著者の波乱の人生がその時の心情をふくめて豊かにつづられるからです。

ミーの晩年の描写は、凄絶を極めます。不調の原因は、足腰ではなく腸でした。腸が伸びきったゴムのようになり、蠕動運動がうまくいかなくなったのです。著者は手でミーのお腹を押し、おしっこやウンチを押し出してあげます。毎日毎晩、糞尿まみれになりながら下の世話を続ける姿は、傍から見ればたいへん辛い状況ではあるけれど、その描写は不思議と幸福感を感じさせてもくれます。

最期の時は必ずやってくる。けれど、なるべく長く楽しい時間を過ごしたいと願う著者の姿は、人間と猫だけではなく、人間同士の関係の在り方にも通じます。約二十年という時間を、著者とミーは濃密に生きてきたのです。人生の重要な局面で常にミーは著者に寄り添い、やすらぎを与えてくれたのでしょう。

最後に、著者が夫と別れ、ミーと二人で生きていくことを決意する時に書いた詩を引用しておきます。

〈胸のところがふくらんで しあわせそうなやわらかな体

夜になると出ていって 朝になると帰ってくる

私はその行き先を知らないが きっと 世界の底まで降りていくのだ〉

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます