白百合と菊Lys et Chrysanthèmeさんの、ビルコック(Billecocq)神父様による公教要理をご紹介します。

※この公教要理は、 白百合と菊Lys et Chrysanthèmeさんのご協力とご了承を得て、多くの皆様の利益のために書き起こしをアップしております

以前、ミサ聖祭とは何であるかを見てきました。その本質、その現実を見ました。流血を伴わない十字架上の生贄の再現です。そして、前回はミサ聖祭の具体的な構成をご紹介しました。ミサ聖祭はどういった流れになって、どのように全体を成して十字架上の聖なる生贄を再現しているかを見ました。

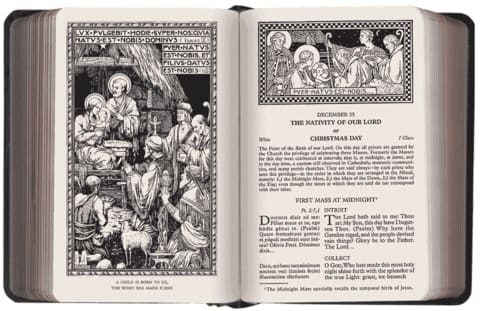

今回、手短に非常に具体的なことを紹介したいと思います。「毎日のミサ典書」をどう利用すればよいかという課題です。信徒の皆さんが常に使っている「毎日のミサ典書」ですね。

この本ですが、ミサ聖祭に善く参列するためのすべての典書が入っています。

分厚い本なので、初めて「毎日のミサ典書」を使うとちょっと迷う方もいると思いますので、簡単にご紹介しましょう。

そして、簡単に、「毎日のミサ典書」の利用に当たるコツを紹介しましょう。

まず、「毎日のミサ典書」は大きく言うと二つに分けられています。第一部はかなり長いですが、ミサ聖祭に関する部分、殆ど3分の2以上占めています。そして、残りの部分は信徒のための祈祷、祝福など、つまり祈るため、信仰生活を助ける部分です。例えば、告解に行くためのしおりとか、他の秘跡の典礼とか、多くの祈祷とか、聖歌とか、いろいろあります。この部分は直接にミサ聖祭についてではありません。普段使いの本として便利な書のようなものです。

さて、「毎日のミサ典書」自体を見ましょう。「毎日のミサ典書」を効率よく使うために、一番大事なのはミサ聖祭の在り方と構成をよく理解することです。より一般的にいうと、典礼を理解すると使いやすくなります。典礼とは祭礼を律する物事です。もちろん、ミサ聖祭は典礼中の典礼ですね。

ミサ聖祭に関して、大きく言うと二つの部分があります。

第一、全く変わらない部分です。「通常文」と呼ばれるもので、ミサ聖祭の構成そのものです。

そして、第二、毎日変わる祈祷と朗読です。いわゆる、ミサ聖祭の構成の中に、毎日、変わる朗読と祈祷です。

ミサ聖祭の構成、ミサ聖祭の典礼はミサ聖祭の流れを指しています。そして、ミサ典文あるいはカノンは全く変わらない部分です。

この変わらない部分、つまり通常文とは「毎日のミサ典書」の真ん中にあります。「通常文」です。

ですから、ミサ聖祭に参列する時、流れを追うために一番やりやすいのは、「通常文」に沿っていくことです。

そして、「通常文」の最初に、「階段祈祷」があります。そして、ページをめくると、ミサの流れが追っていけます。つまり、神父が唱える祈祷がミサの流れにそって一通り載っています。ただし、「通常文」だけを見ても、当日のミサ聖祭の「固有文」は載っていません。しかしながら、「通常文」を見ると、ミサ聖祭において変わらない流れが載っています。

「通常文」を開くと、最初に教育の部がありますが、その流れに沿って、固有文のところに、空っぽな四角が載っています。これは固有文を参照してくださいという意味です。

もしも、「毎日のミサ典書」がはじめての方にとって、固有文を参照することが難しいのなら、ご心配なく、とりあえず「通常文」だけでいきましょう。ミサ聖祭の流れ自体で、主な祈祷はすべて入っていますので、最初、ミサ聖祭に与る方は「通常文」に沿って行けばよいです。ページをめくっていくと、次に奉献の部に入っていきます。つまり、聖なる生贄の部のすべての祈祷と文章が載っています。それを読みながら、司祭の祈祷に心を合わせましょう。

司祭のペースが速すぎてついていけないと言われる信徒もいますが、ご心配なく。すべて読んでいなくてもいいのです。ミサ聖祭の目的はすべてを読むのではなく、十字架上の生贄と一致することにありますので。

このようにミサ聖祭の最後まで、「通常文」は続きます。

以上はミサ聖祭に与るための一番重要なところです。比較的それほど長くもない「通常文」で、100ページ弱ぐらいで、ミサ聖祭の主な部分は入っています。これを見ると、ミサ聖祭の流れを追って行けます。

さて、次の段階は固有文を見つけることです。最初はちょっとチャレンジになるかもしれません。

先ほどに申し上げたように、「通常文」は「毎日のミサ典書」の真ん中にあります。固有文を参照するために、「通常文」の前にあるか、後にあるかどちらかです。チャレンジは今です。カトリック教会は長い叡智の結果、典礼を「毎日のミサ典書」において整理した結果、一年分のミサが載っています。

そして、固有文は二つのグループに分かれています。一つは「通常文」の前にあります。もう一つは「通常文」の後にあります。前の部分、つまり「毎日のミサ典書」の前半を占める部分は「聖節の部」と呼ばれています。後の部分、つまり「毎日のミサ典書」の後半を占める部分は「聖人の部」と呼ばれています。

前の部分は通年のそれぞれの典礼の時期のミサの固有文が載っています。つまり、基本的に主日の固有文です。待降節の第一の日曜日の固有文から、聖霊降臨後の最後の日曜日の固有文まで載っています。要するに、この部分においては主に主日の固有文が載っていまして、通年の日曜日の順番で載っています。言いかえると、我らの主、イエズス・キリストの人生と玄義を追っていく部分です。

一年の典礼の流れはイエズス・キリストの人生を追っていきます。

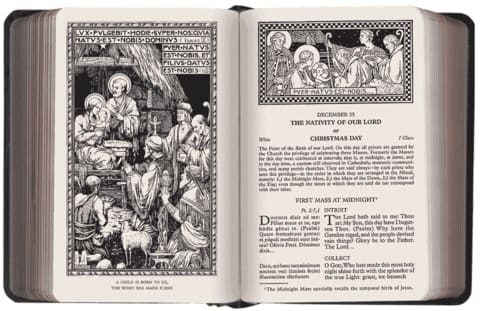

ですから、主に主日の固有文が載っている「聖節の部」は待降節から始まります。続いてご降誕の祝日。そして御公現の祝日。そして、七旬節になって、そして、四旬節になっていきます。四旬節は結構長いです。それから、我らの主、イエズス・キリストのご受難になります。聖週間とその後、復活祭です。そして、次にご昇天へ。そして、聖霊降臨があります。そして聖霊降臨のあと、一通り、典礼年の主日の最後までの固有文が載っています。これは、主に主日の固有文の部分でした。つまり、日曜日にミサに与るとき、「通常文」に載っていない固有文はこの前半のところにあります。

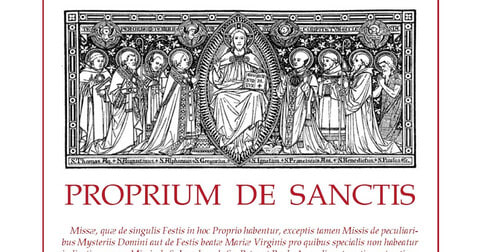

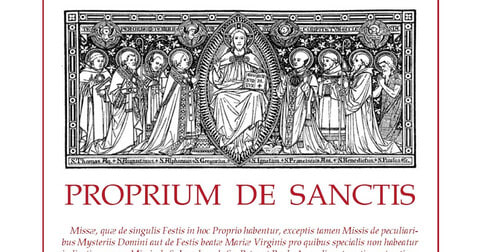

「聖節の部」という一つの循環と関係なく、もう一つの循環があります。「聖人の部」です。後半の部分です。

年間の毎日、我々の模範となる聖人、また我々に恩寵を分配してくれる聖人を崇拝するようにカトリック教会は典礼を整えました。そうするために、固有のミサは用意されています。これらの固有分は後半にあります。

後半の部分は年間の毎日の聖人を崇めるためのミサの固有文が乗っています。

一般的に、「聖人の部」は11月末から始まります。「聖人祝日の部」とも呼ばれています。11月30日の聖アンドレアから始まることが多いです。そして、毎日、聖人が崇められています。ご存知のように、よくある日を指すために日付を使わないで、その聖人で指す習慣があります。例えば、「聖バレンタイン」とか「シュルベステル」(12月31日)とかあります。

なぜ11月末で始まるのでしょうか?殆どの場合、待降節の第一の主日は11月末になることが多いからです。そこに、聖人の祝日の固有文が乗っています。6月24日、洗礼者ヨハネ。6月29日、聖ペトロと聖パウロ。7月1日、主イエズス・キリストの御血などなど。8月15日、被昇天の祝日は「聖人祝日の部」において載っています。聖母マリアが天に昇られたことを祝う日です。このように、通年の聖人の祝日が載っています。「聖人の部」です。

さて、もう少しチャレンジしましょう。

それぞれの聖人のために、更に固有の祈祷あるいは固有の朗読をカトリック教会が指定したり作成したりしました。しかしながら、場合によっては、固有の文章は特になくて、聖人共通の文章もあります。例えば、童貞殉教者の聖人なら、童貞殉教者の聖人のための共通ミサもあるということです。

その結果、「聖人の部」は2つに分かれています。聖人ごとの固有文と、聖人の「種類」による共通ミサの固有文。

しかしながら、ご心配なさらないでください。聖人の祝日に預かったとき、単純にその聖人の日に参照すれば、共通文に参照するためのページが書かれているから、参照しやすいです。例えば、10月10日のページにあたりました。証聖者、ボルジアのフランシスコの祝日です。そこにあるのは「大修院長の共通ミサ(57頁)」と書いてあります。簡単でしょう。

さて、要約すると何を覚えておけばよいでしょう。「毎日のミサ典書」において、三つの部分があります。真ん中に「通常文」。そこから入りましょう。前半に「聖節の部」。これは主日の固有分です。後半は「聖人の部」。

その上で、後ろには多くの祈祷や秘跡の典礼や祝福が載っているので、ぜひ御覧ください。糧になるものがいっぱい載っています。

※この公教要理は、 白百合と菊Lys et Chrysanthèmeさんのご協力とご了承を得て、多くの皆様の利益のために書き起こしをアップしております

公教要理 第百十九講 ミサ典礼書「毎日のミサ典書」を使いましょう

以前、ミサ聖祭とは何であるかを見てきました。その本質、その現実を見ました。流血を伴わない十字架上の生贄の再現です。そして、前回はミサ聖祭の具体的な構成をご紹介しました。ミサ聖祭はどういった流れになって、どのように全体を成して十字架上の聖なる生贄を再現しているかを見ました。

今回、手短に非常に具体的なことを紹介したいと思います。「毎日のミサ典書」をどう利用すればよいかという課題です。信徒の皆さんが常に使っている「毎日のミサ典書」ですね。

この本ですが、ミサ聖祭に善く参列するためのすべての典書が入っています。

分厚い本なので、初めて「毎日のミサ典書」を使うとちょっと迷う方もいると思いますので、簡単にご紹介しましょう。

そして、簡単に、「毎日のミサ典書」の利用に当たるコツを紹介しましょう。

まず、「毎日のミサ典書」は大きく言うと二つに分けられています。第一部はかなり長いですが、ミサ聖祭に関する部分、殆ど3分の2以上占めています。そして、残りの部分は信徒のための祈祷、祝福など、つまり祈るため、信仰生活を助ける部分です。例えば、告解に行くためのしおりとか、他の秘跡の典礼とか、多くの祈祷とか、聖歌とか、いろいろあります。この部分は直接にミサ聖祭についてではありません。普段使いの本として便利な書のようなものです。

さて、「毎日のミサ典書」自体を見ましょう。「毎日のミサ典書」を効率よく使うために、一番大事なのはミサ聖祭の在り方と構成をよく理解することです。より一般的にいうと、典礼を理解すると使いやすくなります。典礼とは祭礼を律する物事です。もちろん、ミサ聖祭は典礼中の典礼ですね。

ミサ聖祭に関して、大きく言うと二つの部分があります。

第一、全く変わらない部分です。「通常文」と呼ばれるもので、ミサ聖祭の構成そのものです。

そして、第二、毎日変わる祈祷と朗読です。いわゆる、ミサ聖祭の構成の中に、毎日、変わる朗読と祈祷です。

ミサ聖祭の構成、ミサ聖祭の典礼はミサ聖祭の流れを指しています。そして、ミサ典文あるいはカノンは全く変わらない部分です。

この変わらない部分、つまり通常文とは「毎日のミサ典書」の真ん中にあります。「通常文」です。

ですから、ミサ聖祭に参列する時、流れを追うために一番やりやすいのは、「通常文」に沿っていくことです。

そして、「通常文」の最初に、「階段祈祷」があります。そして、ページをめくると、ミサの流れが追っていけます。つまり、神父が唱える祈祷がミサの流れにそって一通り載っています。ただし、「通常文」だけを見ても、当日のミサ聖祭の「固有文」は載っていません。しかしながら、「通常文」を見ると、ミサ聖祭において変わらない流れが載っています。

「通常文」を開くと、最初に教育の部がありますが、その流れに沿って、固有文のところに、空っぽな四角が載っています。これは固有文を参照してくださいという意味です。

もしも、「毎日のミサ典書」がはじめての方にとって、固有文を参照することが難しいのなら、ご心配なく、とりあえず「通常文」だけでいきましょう。ミサ聖祭の流れ自体で、主な祈祷はすべて入っていますので、最初、ミサ聖祭に与る方は「通常文」に沿って行けばよいです。ページをめくっていくと、次に奉献の部に入っていきます。つまり、聖なる生贄の部のすべての祈祷と文章が載っています。それを読みながら、司祭の祈祷に心を合わせましょう。

司祭のペースが速すぎてついていけないと言われる信徒もいますが、ご心配なく。すべて読んでいなくてもいいのです。ミサ聖祭の目的はすべてを読むのではなく、十字架上の生贄と一致することにありますので。

このようにミサ聖祭の最後まで、「通常文」は続きます。

以上はミサ聖祭に与るための一番重要なところです。比較的それほど長くもない「通常文」で、100ページ弱ぐらいで、ミサ聖祭の主な部分は入っています。これを見ると、ミサ聖祭の流れを追って行けます。

さて、次の段階は固有文を見つけることです。最初はちょっとチャレンジになるかもしれません。

先ほどに申し上げたように、「通常文」は「毎日のミサ典書」の真ん中にあります。固有文を参照するために、「通常文」の前にあるか、後にあるかどちらかです。チャレンジは今です。カトリック教会は長い叡智の結果、典礼を「毎日のミサ典書」において整理した結果、一年分のミサが載っています。

そして、固有文は二つのグループに分かれています。一つは「通常文」の前にあります。もう一つは「通常文」の後にあります。前の部分、つまり「毎日のミサ典書」の前半を占める部分は「聖節の部」と呼ばれています。後の部分、つまり「毎日のミサ典書」の後半を占める部分は「聖人の部」と呼ばれています。

前の部分は通年のそれぞれの典礼の時期のミサの固有文が載っています。つまり、基本的に主日の固有文です。待降節の第一の日曜日の固有文から、聖霊降臨後の最後の日曜日の固有文まで載っています。要するに、この部分においては主に主日の固有文が載っていまして、通年の日曜日の順番で載っています。言いかえると、我らの主、イエズス・キリストの人生と玄義を追っていく部分です。

一年の典礼の流れはイエズス・キリストの人生を追っていきます。

ですから、主に主日の固有文が載っている「聖節の部」は待降節から始まります。続いてご降誕の祝日。そして御公現の祝日。そして、七旬節になって、そして、四旬節になっていきます。四旬節は結構長いです。それから、我らの主、イエズス・キリストのご受難になります。聖週間とその後、復活祭です。そして、次にご昇天へ。そして、聖霊降臨があります。そして聖霊降臨のあと、一通り、典礼年の主日の最後までの固有文が載っています。これは、主に主日の固有文の部分でした。つまり、日曜日にミサに与るとき、「通常文」に載っていない固有文はこの前半のところにあります。

「聖節の部」という一つの循環と関係なく、もう一つの循環があります。「聖人の部」です。後半の部分です。

年間の毎日、我々の模範となる聖人、また我々に恩寵を分配してくれる聖人を崇拝するようにカトリック教会は典礼を整えました。そうするために、固有のミサは用意されています。これらの固有分は後半にあります。

後半の部分は年間の毎日の聖人を崇めるためのミサの固有文が乗っています。

一般的に、「聖人の部」は11月末から始まります。「聖人祝日の部」とも呼ばれています。11月30日の聖アンドレアから始まることが多いです。そして、毎日、聖人が崇められています。ご存知のように、よくある日を指すために日付を使わないで、その聖人で指す習慣があります。例えば、「聖バレンタイン」とか「シュルベステル」(12月31日)とかあります。

なぜ11月末で始まるのでしょうか?殆どの場合、待降節の第一の主日は11月末になることが多いからです。そこに、聖人の祝日の固有文が乗っています。6月24日、洗礼者ヨハネ。6月29日、聖ペトロと聖パウロ。7月1日、主イエズス・キリストの御血などなど。8月15日、被昇天の祝日は「聖人祝日の部」において載っています。聖母マリアが天に昇られたことを祝う日です。このように、通年の聖人の祝日が載っています。「聖人の部」です。

さて、もう少しチャレンジしましょう。

それぞれの聖人のために、更に固有の祈祷あるいは固有の朗読をカトリック教会が指定したり作成したりしました。しかしながら、場合によっては、固有の文章は特になくて、聖人共通の文章もあります。例えば、童貞殉教者の聖人なら、童貞殉教者の聖人のための共通ミサもあるということです。

その結果、「聖人の部」は2つに分かれています。聖人ごとの固有文と、聖人の「種類」による共通ミサの固有文。

しかしながら、ご心配なさらないでください。聖人の祝日に預かったとき、単純にその聖人の日に参照すれば、共通文に参照するためのページが書かれているから、参照しやすいです。例えば、10月10日のページにあたりました。証聖者、ボルジアのフランシスコの祝日です。そこにあるのは「大修院長の共通ミサ(57頁)」と書いてあります。簡単でしょう。

さて、要約すると何を覚えておけばよいでしょう。「毎日のミサ典書」において、三つの部分があります。真ん中に「通常文」。そこから入りましょう。前半に「聖節の部」。これは主日の固有分です。後半は「聖人の部」。

その上で、後ろには多くの祈祷や秘跡の典礼や祝福が載っているので、ぜひ御覧ください。糧になるものがいっぱい載っています。