アンテナと無線機は同軸ケーブルで接続するのは今や常識です。 しかし同軸ケーブルは損失があり、ハイバンドほど損失の少ないケーブルを使うことになります。 一方梯子フィーダーはロスがあるものの同軸に比べて少ないですが、2本のワイヤを数㎝から10㎝程の間隔でならべ450オームとかのラインインピーダンスになっていますが、見ての通りアンテナ線と同じ様に見えます。 同軸ケーブルの様に心線(内部導体)を外部導体で包むような構造ではないので、金属や地面が近くにあると特性が変り使えないと一般的には思われています。

この常識?に対して疑問を解くためW6NBCが実験した記事が、QSTの2018年8月号にあったので概要を紹介したいと思います。

構造:実験はプラスチックチューブに450オームの平行フィーダーを挿入する。

設置例:(地面に這わす、金属の屋根に這わす、地面から少し浮かして設置)・・普通梯子フィーダはできるだけ金属や壁などから離すと思っているはずですが、この実験では次の写真の様になっています)

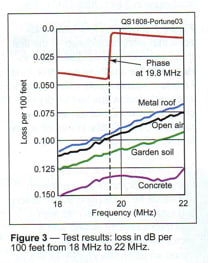

ロス測定結果: 長さ100フィート(30m程)のロス測定結果、18メガから22メガヘルツ)

このグラフから分かることは、コンクリートに這わした場合が一番ロスが多く、それでも0.15dB程度です。 金属製の屋根や地面、地面から少し浮かした場合では0.1dB程度です。 8D-2Vでは0.9dB(30m at 30MHz・・8D-2Vの20メガにおけるロスはこれより少ないはずですが、手元にデータがないのでとりあえずこの数字で考える)程度なので差を0.8dB/30mとすると、アンテナとリグ間が90mある場合2.4dBの差になり無視できなくなりそうです。

この考えを実際に導入するには、450オーム:50オームの変換トランスが両端に必要となりそこでのロスも加味する必要はあります。

W6NBCのサイトにはこの検討したArticleが出ているので興味のある方は参考にしてください。(検索は W6NBC, A nobel approach to using window line)