IPネットワークにおけるパケット通信に関する説明として、正しいものを1つ選びなさい。

a.パケットは、送信側ホストと受信側ホストの間が物理的に最短距離となる伝送路を経由する。

b.送信するデータを、パケットと呼ばれる1つまたは複数のデータに分けて送信する通信方式である。

c.パケット通信では、送信側がデータを送信した順に受信側にデータが到着する。

d.IPv4のパケットサイズは固定長である。

「パケット通信ってケータイの話でよくでてくるよね。1パケットいくらとか。」

「パケット通信ってケータイの話でよくでてくるよね。1パケットいくらとか。」 「そのパケットだよ。インターネットに情報を送る時は、ひとつのデータを複数に分けて送るんだ。」

「そのパケットだよ。インターネットに情報を送る時は、ひとつのデータを複数に分けて送るんだ。」 「わざわざバラバラにしちゃうの?」

「わざわざバラバラにしちゃうの?」 「大きなデータをひとかたまりで送ると、色々面倒が起るんだ。」

「大きなデータをひとかたまりで送ると、色々面倒が起るんだ。」

「たとえば途中でデータが破損した場合全部送りなおさないといとか、大きなファイルの転送をしていたらそれが終わるまで他の人が回線を使えないとかね。」 「それは困るね~。」

「それは困るね~。」 「そこで、パケットに分割するんだ。」

「そこで、パケットに分割するんだ。」

「パケットに分けてあれば送ったデータが破損していたとしても、破損した部分だけ送りなおせば済むから手間が減るし、一つのファイルの転送で最初から最後まで回線を占有することも避けられるんだ。」 「なるほど。ちなみにパケットの大きさってどれくらいなの?」

「なるほど。ちなみにパケットの大きさってどれくらいなの?」 「IPv6のパケットのヘッダサイズは40バイトで固定長だけどIPv4は固定じゃないんだ。といっても通常は20バイトで特殊な場合増やせるようにしてあるんだけどね。」

「IPv6のパケットのヘッダサイズは40バイトで固定長だけどIPv4は固定じゃないんだ。といっても通常は20バイトで特殊な場合増やせるようにしてあるんだけどね。」 「ということは『d』は間違ったことをいってる?」

「ということは『d』は間違ったことをいってる?」 「ここにはパケットサイズ(ヘッダサイズではない)とあるから、IPv4でもv6でも可変なんだ。環境に合わせて最適な大きさにするのが通信速度を上げるコツだよ。」

「ここにはパケットサイズ(ヘッダサイズではない)とあるから、IPv4でもv6でも可変なんだ。環境に合わせて最適な大きさにするのが通信速度を上げるコツだよ。」

「ちなみにパケットサイズの最大はヘッダを含めて1500バイトだけど、通常はもっと小さくて128バイト程度かな。」 「それから、パケットの伝送経路は送り側や受け側で指定はできないので必ず最短になるとは限らないし、全部のパケットが同じ経路で届くわけでもないんだ。」

「それから、パケットの伝送経路は送り側や受け側で指定はできないので必ず最短になるとは限らないし、全部のパケットが同じ経路で届くわけでもないんだ。」 「経路はルーター任せなんだっけ。」

「経路はルーター任せなんだっけ。」

「だとしたら『a』も間違いだね。」 「それと順番通りで届かないから『c』も間違いだね。」

「それと順番通りで届かないから『c』も間違いだね。」 「じゃあ、正解は『b』だね。当たり前すぎる・・・。」

「じゃあ、正解は『b』だね。当たり前すぎる・・・。」 「今回はちょっと簡単だったけど、油断は禁物だよ。」

「今回はちょっと簡単だったけど、油断は禁物だよ。」

「一応、問題文をよく読んで、正しいものを選ぶか誤ったものを選ぶか、1つか2つか、そこを間違えないようにね。」 「了解っす!」

「了解っす!」

【 第22回 第1部 第2問 解答&解説 】

[解答]b.

[解説]

a.誤

b.正 パケット通信はデータを分割して送信することで、ネットワークを占有しないようにするものである。送信パケットのサイズが小さい場合は分割されずに送信される。

c.誤

d.誤

「先生、そもそもどうして圧縮なんかするの?」

「先生、そもそもどうして圧縮なんかするの?」 「それにはいくつか理由があるんだけど、昔のパソコンは記録装置があまり優秀でなかったからだね。」

「それにはいくつか理由があるんだけど、昔のパソコンは記録装置があまり優秀でなかったからだね。」 「フロッピーディスクとか?」

「フロッピーディスクとか?」 「なるほど100個の0を全部書いていくのと、0が100個ありますって記録するのじゃ大違いだね。」

「なるほど100個の0を全部書いていくのと、0が100個ありますって記録するのじゃ大違いだね。」

「この設問はよく見かけるパターンだね。」

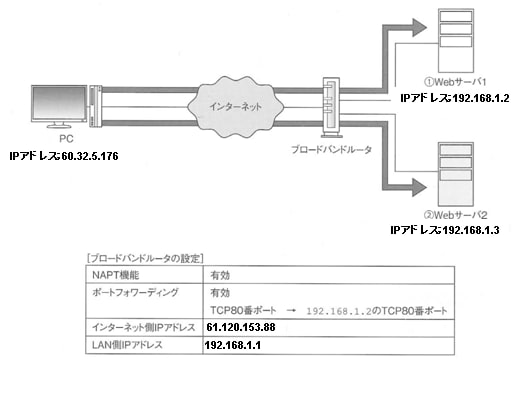

「この設問はよく見かけるパターンだね。」 「そうかな?よく見てみると順序がいつものクライアント → ルーター → インターネット → サーバーではなく、サーバー側にルーターがあるので注意する必要があるね。」

「そうかな?よく見てみると順序がいつものクライアント → ルーター → インターネット → サーバーではなく、サーバー側にルーターがあるので注意する必要があるね。」 「ホントだ!ルーターがサーバーとセットになってる。」

「ホントだ!ルーターがサーバーとセットになってる。」 「またなんだか難しそうな言葉が出てきたぞ???」

「またなんだか難しそうな言葉が出てきたぞ???」

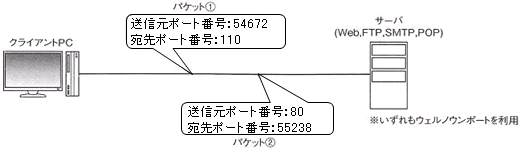

「この問題はポートが鍵だね。わかるかな?」

「この問題はポートが鍵だね。わかるかな?」 「①が54672と110、②が80と55238だねー。」

「①が54672と110、②が80と55238だねー。」 「むむむむ・・・、なんだか専門用語ばっかりだよね。」

「むむむむ・・・、なんだか専門用語ばっかりだよね。」 「そうだね、でもみんな一通り見たことある言葉だと思うよ。」

「そうだね、でもみんな一通り見たことある言葉だと思うよ。」 「記憶にございません・・・。」

「記憶にございません・・・。」 「あ~、そういえばあったね!」

「あ~、そういえばあったね!」