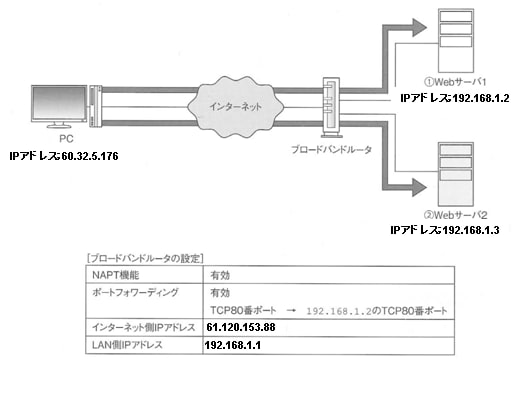

下図のようなネットワークでPCから①Webサーバ1、②Webサーバ2にアクセスしたい。

このとき、通信が可能であればPC側で指定する宛先IPアドレスa.~e.を、通信が不可能であればf.を下の選択肢から選びなさい。

なお、各機器のサービスは正常に動作しているものとする。

a.192.168.1.1

b.192.168.1.2

c.192.168.1.3

d.61.120.153.88

e.60.32.5.176

f.通信不可

「この設問はよく見かけるパターンだね。」

「この設問はよく見かけるパターンだね。」 「そうかな?よく見てみると順序がいつものクライアント → ルーター → インターネット → サーバーではなく、サーバー側にルーターがあるので注意する必要があるね。」

「そうかな?よく見てみると順序がいつものクライアント → ルーター → インターネット → サーバーではなく、サーバー側にルーターがあるので注意する必要があるね。」 「ホントだ!ルーターがサーバーとセットになってる。」

「ホントだ!ルーターがサーバーとセットになってる。」 「図のPCから①Webサーバ1と②Webサーバ2にアクセスするにはアドレスをどれに指定すればいいかな?」

「図のPCから①Webサーバ1と②Webサーバ2にアクセスするにはアドレスをどれに指定すればいいかな?」 「まずは①にアクセスしたいんだけども・・・ インターネットを経由してルータを通り、①へアクセスする順だね。」

「まずは①にアクセスしたいんだけども・・・ インターネットを経由してルータを通り、①へアクセスする順だね。」 「普通だったらサーバーのIPアドレスを指定する所だけど今回の①のIPアドレスは192.168~で始まっているよね。」

「普通だったらサーバーのIPアドレスを指定する所だけど今回の①のIPアドレスは192.168~で始まっているよね。」

「このIPアドレスはなんていうんだったかな?」 「この手の問題ではよくクライアントPCに付けられているアドレスだよね。プライベートIPアドレスってやつ?」

「この手の問題ではよくクライアントPCに付けられているアドレスだよね。プライベートIPアドレスってやつ?」 「そのとおり。IPv4が主流の時代に、すべての端末がインターネットからアクセスできる必要はないという概念のもと、LAN内のコンピュータには一定の範囲のIPアドレスをプライベートIPアドレスとして割り当て、WAN(インターネット)と直接接続する機器にのみグローバルIPアドレスを割り当てる形が確立されたんだよ。」

「そのとおり。IPv4が主流の時代に、すべての端末がインターネットからアクセスできる必要はないという概念のもと、LAN内のコンピュータには一定の範囲のIPアドレスをプライベートIPアドレスとして割り当て、WAN(インターネット)と直接接続する機器にのみグローバルIPアドレスを割り当てる形が確立されたんだよ。」 「そうなのか。わかってきたぞ!」

「そうなのか。わかってきたぞ!」 「指定するべきは、インターネット側から見えるグローバルIPアドレスだね。と、いうことは?」

「指定するべきは、インターネット側から見えるグローバルIPアドレスだね。と、いうことは?」 「61.120.153.88 じゃ~!」

「61.120.153.88 じゃ~!」 「落ち着けぇ~。」

「落ち着けぇ~。」 「すみません・・・。」

「すみません・・・。」

「あ~、そっか。PCからルーターまでは良いとして、その先は①に行くのか②に行くのかどうやって決めれば良いんだろう?」 「図の中のブロードバンドルーターの設定に書いてある、ポートフォワーディングってのが今回のポイントだよ。」

「図の中のブロードバンドルーターの設定に書いてある、ポートフォワーディングってのが今回のポイントだよ。」 「またなんだか難しそうな言葉が出てきたぞ???」

「またなんだか難しそうな言葉が出てきたぞ???」 「これはルーターの何番ポートに入ってきたパケットはLAN内のどのアドレスの何番のポートに転送するっていう設定をするものなんだ。」

「これはルーターの何番ポートに入ってきたパケットはLAN内のどのアドレスの何番のポートに転送するっていう設定をするものなんだ。」 「設定を見てみると、パケットが80番ポートに入ってきたら・・・192.168.1.2ってことは①のWebサーバ1だね。Webサーバ1の80番ポートへ転送されるのかー。」

「設定を見てみると、パケットが80番ポートに入ってきたら・・・192.168.1.2ってことは①のWebサーバ1だね。Webサーバ1の80番ポートへ転送されるのかー。」 「そのとおり。今回はどちらもWebサーバになっていてるから、アクセスするとしたらどちらにしても80番ポートを通過するのはわかるかい?」

「そのとおり。今回はどちらもWebサーバになっていてるから、アクセスするとしたらどちらにしても80番ポートを通過するのはわかるかい?」 「先生。それは何度もやったから覚えたぜ!」

「先生。それは何度もやったから覚えたぜ!」 「よし、いいぞ。だったら②Webサーバ2へのアクセスができるかな?」

「よし、いいぞ。だったら②Webサーバ2へのアクセスができるかな?」 「80番ポートに入ってきたら①の方へ転送されちゃうから、このままじゃブロードバンドルータの設定を変更しないと無理だよ。」

「80番ポートに入ってきたら①の方へ転送されちゃうから、このままじゃブロードバンドルータの設定を変更しないと無理だよ。」 「そういうことになるね。」

「そういうことになるね。」

「②Webサーバ2への通信は外からは繋がらないって事だ。」

【第20回 第1部 第13問 解答&解説】

[解答]①-d. ②-f.

[解説]

ルータのWAN側に設定されているグローバルIPアドレス(61.120.153.88)の80番ポートにアクセスした場合、ポートフォワーディングにより、192.168.1.2(Webサーバ1)の80番ポートへ転送される(d.)。

80番ポートでアクセスしてきたものはすべて、192.168.1.2へ転送されてしまうため、Webサーバ2へのアクセスは不可となる(f.)。

「うわ~、分からない用語がたくさん出てきたぁ・・・。」

「うわ~、分からない用語がたくさん出てきたぁ・・・。」 「そうだね。まずは問題文のFTTHってのはわかるかな?」

「そうだね。まずは問題文のFTTHってのはわかるかな?」

「専用回線なんだね!」

「専用回線なんだね!」 「あ!本当だ!この二つはどう違うの?」

「あ!本当だ!この二つはどう違うの?」 「最近は猫も杓子も光ファイバーだけど、メタルのケーブルよりもそんなに優れているのかなー?」

「最近は猫も杓子も光ファイバーだけど、メタルのケーブルよりもそんなに優れているのかなー?」 「取り扱いはメタルケーブルの方が楽だけど、通信容量が圧倒的に光ファイバーの方が上だからね。」

「取り扱いはメタルケーブルの方が楽だけど、通信容量が圧倒的に光ファイバーの方が上だからね。」 「どのくらい違うの?」

「どのくらい違うの?」 「そうか、一般家庭だとONUを移動するだけでも一苦労だもんね!」

「そうか、一般家庭だとONUを移動するだけでも一苦労だもんね!」

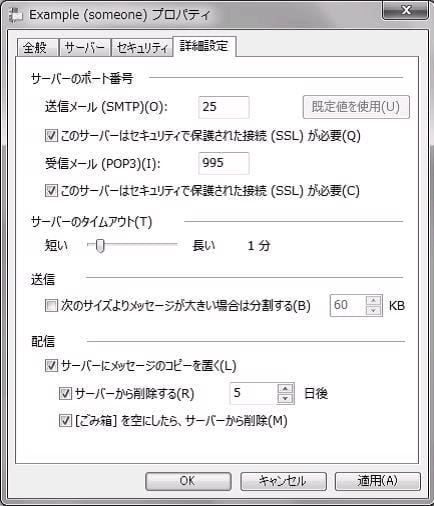

「うわ~、設定って苦手~。」

「うわ~、設定って苦手~。」 「まぁ、数こなして慣れてしまえば、どこを見れば良いのかポイントも分かってくるから、そんなに難しくもないんだけどね。」

「まぁ、数こなして慣れてしまえば、どこを見れば良いのかポイントも分かってくるから、そんなに難しくもないんだけどね。」 「う~ん、どこを見れば良いの?」

「う~ん、どこを見れば良いの?」 「あ~、ゴミ箱に入れてから削除したって書いてあったね!」

「あ~、ゴミ箱に入れてから削除したって書いてあったね!」 「ポップアップブロックってどんな機能なんだろう?」

「ポップアップブロックってどんな機能なんだろう?」 「ポップアップをブロックする機能だよ。」

「ポップアップをブロックする機能だよ。」 「あ~、あるある!」

「あ~、あるある!」 「へぇ~、そうなんだ。」

「へぇ~、そうなんだ。」