光ファイバの特徴として、誤っているものを1つ選びなさい。

a. 中継設備を介さずに、数十㎞を超える長距離の伝送が可能である。

b. 銅線に比べ、電磁波などのノイズの影響を受けやすい。

c. コアの素材にはガラスとプラスチックがある。

d. コアとクラッドの屈折率の違いを利用して、光を外部に漏れないようにしている。  「光ファイバの問題だね!たしか通常の電話回線(アナログ回線)は銅線で出来ていて電磁波が出るものには弱いけど、光回線は影響は無かったはずだから選択肢bは違うよね!」

「光ファイバの問題だね!たしか通常の電話回線(アナログ回線)は銅線で出来ていて電磁波が出るものには弱いけど、光回線は影響は無かったはずだから選択肢bは違うよね!」 「よく勉強しているね!光回線は電磁波の影響は受けにくいんだよ~。」

「よく勉強しているね!光回線は電磁波の影響は受けにくいんだよ~。」 「あと分かるところは『a』かなぁ。ADSLは中継設備の収容局というところを介する必要があるけど光は設備を介さずに数十kmを超える伝送が可能だよね!」

「あと分かるところは『a』かなぁ。ADSLは中継設備の収容局というところを介する必要があるけど光は設備を介さずに数十kmを超える伝送が可能だよね!」 「その通りだよ!」

「その通りだよ!」

「じゃあ、コアとクラッドは分かるかな?」 「それはわからないや・・・。」

「それはわからないや・・・。」 「ではこの図を見てごらん。」

「ではこの図を見てごらん。」

「もしかしてコアの部分って光信号が通る部分?」

「もしかしてコアの部分って光信号が通る部分?」 「そうだよ!その周りにあるクラッドは光をコア内に閉じ込める役割と強度を確保するためのものなんだ」

「そうだよ!その周りにあるクラッドは光をコア内に閉じ込める役割と強度を確保するためのものなんだ」

「コアやクラッドの素材として、ガラスだけでなく、プラスチック製のものも利用されているんだよ」 「へ~そうなんだぁ。じゃあ『c』もあってるんだね。」

「へ~そうなんだぁ。じゃあ『c』もあってるんだね。」

「・・・むむむ、『d』の屈折率っていうのは何かな??」 「屈折率というのはレンズを思い浮かべてもうらと分かりやすいんだけど、、光が物質を通る時に曲がる割合だよ。」

「屈折率というのはレンズを思い浮かべてもうらと分かりやすいんだけど、、光が物質を通る時に曲がる割合だよ。」 「ケーブルの中をまっすぐ進めば良いのに、屈折しちゃうの?」

「ケーブルの中をまっすぐ進めば良いのに、屈折しちゃうの?」 「光の性質に、屈折率が大きい物質から小さい物質に光が入るときに、その境界面ですべて反射する全反射という現象があるんだ。」

「光の性質に、屈折率が大きい物質から小さい物質に光が入るときに、その境界面ですべて反射する全反射という現象があるんだ。」

「コアの屈折率はクラッドより少し高くて、この現象を利用して光の信号が外にはみ出さないように反射しながら伝わっていくんだ。」 「光にはそんな性質があるんだー?考えた人はすごい!」

「光にはそんな性質があるんだー?考えた人はすごい!」 「そうだね!この性質を利用することによって光の信号が外部に漏れずに通信先までデータを届けているんだよ。」

「そうだね!この性質を利用することによって光の信号が外部に漏れずに通信先までデータを届けているんだよ。」 「てことはdも合っているから正解はbかぁ。」

「てことはdも合っているから正解はbかぁ。」

【 第21回 第2部 第10問 解答&解説 】

[解答]b.

[解説]

a. 正しい。光ファイバは高速でかつ、長距離の伝送が可能である。

b. 誤り。光ファイバは銅線に比べて電磁波などのノイズの影響を受けにくいという特徴がある。

c. 正しい。コアの素材として、ガラスだけでなく、プラスチック製のものも構内等で利用されている。

d. 正しい。コアとクラットの屈折率の違いを利用して光信号を全反射させながら伝播している。

「大変だ!インターネットが使えないよ!」

「大変だ!インターネットが使えないよ!」 「こういう時はあわてずに原因の切り分けをしていって、問題個所を見つけて対処すれば良いんだよ。」

「こういう時はあわてずに原因の切り分けをしていって、問題個所を見つけて対処すれば良いんだよ。」 「どうやれば切り分けられるの?」

「どうやれば切り分けられるの?」 「そっかー、ちょっと分かったような気がするよ!」

「そっかー、ちょっと分かったような気がするよ!」

「この問題はポートが鍵だね。わかるかな?」

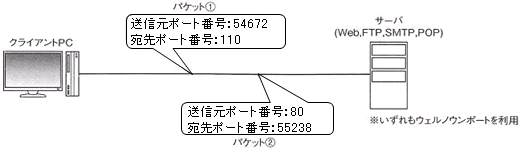

「この問題はポートが鍵だね。わかるかな?」 「①が54672と110、②が80と55238だねー。」

「①が54672と110、②が80と55238だねー。」

「こういう図ってたまに見かけるけど、どんなときに使うの?」

「こういう図ってたまに見かけるけど、どんなときに使うの?」 「たとえば、ブログのコメント欄にあきらかに場違いな宣伝とかみかけたことない?」

「たとえば、ブログのコメント欄にあきらかに場違いな宣伝とかみかけたことない?」 「ああ!あるある。なんだこりゃ?って思うよねー。」

「ああ!あるある。なんだこりゃ?って思うよねー。」 「え!?そうなの?」

「え!?そうなの?」

「メールの問題かぁ・・・メールは携帯とかでも使ってるから楽勝!楽勝!」

「メールの問題かぁ・・・メールは携帯とかでも使ってるから楽勝!楽勝!」 「すごい自信だねぇ。」

「すごい自信だねぇ。」 「あれ?えっとそれは・・・。」

「あれ?えっとそれは・・・。」 「そっか~、それのイメージでカーボンコピーなんだね!」

「そっか~、それのイメージでカーボンコピーなんだね!」