最近、平日の時間が空いたときに中学、高校の野球部の練習を見に行っている。

練習が始まるのは、授業が終わってからの4時頃からだが、あまり時間がないことに加え、グラウンドをサッカー部など他のクラブと併用して使っている学校が多い。部員の多いところ、少ないところと学校によってそれぞれ工夫をこらしながら熱心に練習を行っている。

近年、中学硬式野球の普及により、中学硬式野球経験者を多く入部させている学校とそうでない学校に相当な力の格差を感じる。

部員の中には中学で野球をやってなく、高校に進学して初めて硬式野球をやる人もいるから練習方法も難しい。しかも短時間であれもこれもというわけにはいかない。

この練習をやっている合間に他の部員たちが何をやるかが大事だと思う。そういう中で一番必要なのは、ノックの量だ。ノックの数量をこなすことは、基本的な捕球、送球はもとより下半身の強化にもつながる。

中、高校の指導者に聞くと、ともかく悪送球と捕球ミスが多いと聞くが、この練習では仕方がないと思ってしまう。

ゴロ捕球の数量が少ないと下半身がうまく使えるまでには至らないし、ヒザが突っ立ったままの送球が多くなる。これが悪送球の原因となる。内野手の上手な学校では、ヒザが突っ立ったままでの送球が少なく、下手な学校では突っ立ち投げが目立つ。

このブログで何度も書いてきたが、内外野、捕手、投手とポジションを問わず、まずはゴロ捕球の練習からはじめるべきだと思う。そのためにはノッカーの人数が必要だ。

中、高校での平日の指導者は、監督、コーチ、OBと多いところでも3人くらいだ。少ないところでは監督1人である。「なぜ、生徒にノックを打たさないのか」と指導者に聞いたことがあるが、返事はなかった。

私が指導しているKBクラブでは、2年生になるとノックを教える。ノックはバッティングよりはるかに優しく上達が早い。変化球が来ないからだろう。バッティングのいい子供は、ノックも上手だ。

KBクラブでは、2年生で外野ノックができる子供は約3割、内野ノックができる子供は4、5割だ。3年生になると外野ノックができる子供は約半数で内野ノックに関しては7、8割の子供ができるようになる。中学生でこのくらいできるのだから、高校生ならその割合はまだ増えるだろう。

ノックは鍛える目的によって打ち方が違う。すべて子供にノックをやらせるのではない。子供たちをノッカーに起用するのは、主に優しいノックで捕球の姿勢作り、基本動作、下半身強化、肩作り、総合ノック4ケ所など数量の必要なときだ。

子供たちにノッカーをさせれば、数がこなせる。ゴロは1日何球捕って何球投げるかが守備上達の近道だし、下半身強化とその使い方を覚えることから数量をこなすことは不可欠だ。ただ、送球の数は制限すべきだろう。投げ過ぎは肩、ヒジの故障の原因となるからだ。

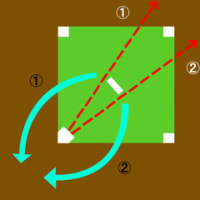

また、シートノックや左右の動きをよくするためのノック、グラブさばき、ダッシュ力、直感力、反射神経、背走、ランニングキャッチなどの難しいノックは監督やコーチ、OBなどノックに慣れた人が打つべきだろう。

内野手のゴロ捕球練習は基本的動作の姿勢作りが大切だが、そればかりでは動きができてこない。時には理屈抜きのやみくもなノックも必要なのだ。それによってシャープな動きや前述したグラブさばき、ダッシュ力、直観力、反射神経が磨かれてくる。その2種類のノックの比率(基本的動作6、7割、理屈抜きのノック3、4割)と繰り返しが上達を早める。

練習が始まるのは、授業が終わってからの4時頃からだが、あまり時間がないことに加え、グラウンドをサッカー部など他のクラブと併用して使っている学校が多い。部員の多いところ、少ないところと学校によってそれぞれ工夫をこらしながら熱心に練習を行っている。

近年、中学硬式野球の普及により、中学硬式野球経験者を多く入部させている学校とそうでない学校に相当な力の格差を感じる。

部員の中には中学で野球をやってなく、高校に進学して初めて硬式野球をやる人もいるから練習方法も難しい。しかも短時間であれもこれもというわけにはいかない。

この練習をやっている合間に他の部員たちが何をやるかが大事だと思う。そういう中で一番必要なのは、ノックの量だ。ノックの数量をこなすことは、基本的な捕球、送球はもとより下半身の強化にもつながる。

中、高校の指導者に聞くと、ともかく悪送球と捕球ミスが多いと聞くが、この練習では仕方がないと思ってしまう。

ゴロ捕球の数量が少ないと下半身がうまく使えるまでには至らないし、ヒザが突っ立ったままの送球が多くなる。これが悪送球の原因となる。内野手の上手な学校では、ヒザが突っ立ったままでの送球が少なく、下手な学校では突っ立ち投げが目立つ。

このブログで何度も書いてきたが、内外野、捕手、投手とポジションを問わず、まずはゴロ捕球の練習からはじめるべきだと思う。そのためにはノッカーの人数が必要だ。

中、高校での平日の指導者は、監督、コーチ、OBと多いところでも3人くらいだ。少ないところでは監督1人である。「なぜ、生徒にノックを打たさないのか」と指導者に聞いたことがあるが、返事はなかった。

私が指導しているKBクラブでは、2年生になるとノックを教える。ノックはバッティングよりはるかに優しく上達が早い。変化球が来ないからだろう。バッティングのいい子供は、ノックも上手だ。

KBクラブでは、2年生で外野ノックができる子供は約3割、内野ノックができる子供は4、5割だ。3年生になると外野ノックができる子供は約半数で内野ノックに関しては7、8割の子供ができるようになる。中学生でこのくらいできるのだから、高校生ならその割合はまだ増えるだろう。

ノックは鍛える目的によって打ち方が違う。すべて子供にノックをやらせるのではない。子供たちをノッカーに起用するのは、主に優しいノックで捕球の姿勢作り、基本動作、下半身強化、肩作り、総合ノック4ケ所など数量の必要なときだ。

子供たちにノッカーをさせれば、数がこなせる。ゴロは1日何球捕って何球投げるかが守備上達の近道だし、下半身強化とその使い方を覚えることから数量をこなすことは不可欠だ。ただ、送球の数は制限すべきだろう。投げ過ぎは肩、ヒジの故障の原因となるからだ。

また、シートノックや左右の動きをよくするためのノック、グラブさばき、ダッシュ力、直感力、反射神経、背走、ランニングキャッチなどの難しいノックは監督やコーチ、OBなどノックに慣れた人が打つべきだろう。

内野手のゴロ捕球練習は基本的動作の姿勢作りが大切だが、そればかりでは動きができてこない。時には理屈抜きのやみくもなノックも必要なのだ。それによってシャープな動きや前述したグラブさばき、ダッシュ力、直観力、反射神経が磨かれてくる。その2種類のノックの比率(基本的動作6、7割、理屈抜きのノック3、4割)と繰り返しが上達を早める。