私とさだまさしとの出会い。

(ちなみに、本当に「会った」という話ではありませんよ、念のため^_^;)

怒涛のテスト作成期間になる前に、続きを書きます(^^)

K君によって机の上に置かれていた

さだまさしの本。

人目を忍びながら(笑)それを開いてみた私は、

そう、

その場で「雷に打たれた」のです^_^;

1978年とか79年というのは、

いわば日本の歌謡曲(Jポップ、という言葉はまだありませんでした)の、最隆盛期と言っても良い時期だったのでは。

フォークソングは「ニューミュージック」という言葉に取って代わられようとしていましたが、

その方面の歌手たちは、あまりテレビなどには出演していなかった。

それでもテレビやラジオでは、いろいろな音楽番組が隆盛で、

毎週のヒットチャートを彩る歌手は、ピンクレディ、キャンディーズ、松田聖子、かと思えば石川さゆり、などなどなどなど、

本当にここで一度には挙げられないくらい、数も多く、バラエティに富んでいました。

その全体像を一言で言うとすれば、

「しっかり商業ベースに乗った流行りの歌を、ジャンルや世代にあまり関係なく、誰もがほぼ共通に知っていた時代」

という感じではなかったでしょうか。

そんな中で例に漏れず、「流行りの歌謡曲」にしっかりどっぷり浸かっていた私。

『ザ・ベストテン』は毎週家族で見ていたから、

今も、当時のお宝映像、みたいなのがテレビに出ても、昨日のことのように覚えているものが多い(^^;

毎週日曜?の午後には、父のラジカセでヒットチャートの番組を聴いていたし、

その時に好きな曲がたまたまかかれば、

それはほぼ唯一の、「雑音なしにカセットテープに録音できる」機会でした(^^;

(録音用のケーブルというものを入手する前は、テレビの前にラジカセを置いて、「極力静かにして録音する」などという原始的なことまでやっていた!)

途中、DJの語りが入ったり、最後まで完全にかからずにフェイドアウトしてコマーシャルに移行したりするのは悲しかったけど(^^;

そんなふうに、「今どきの歌謡曲」にどっぷり浸かって、それが当たり前になっていた私が、

その机の上に置かれていた文庫本を開いた時の衝撃。

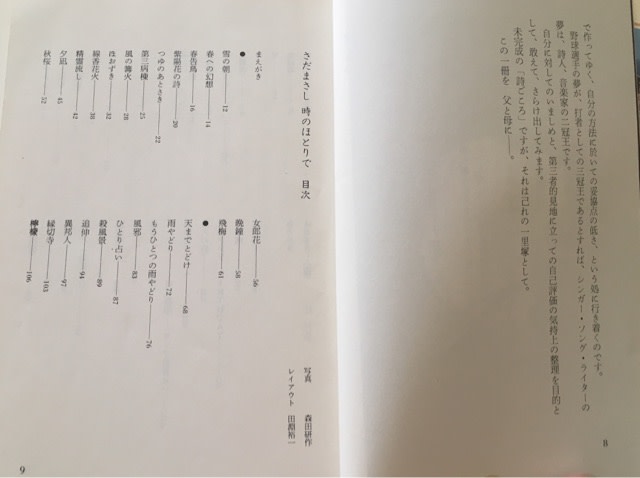

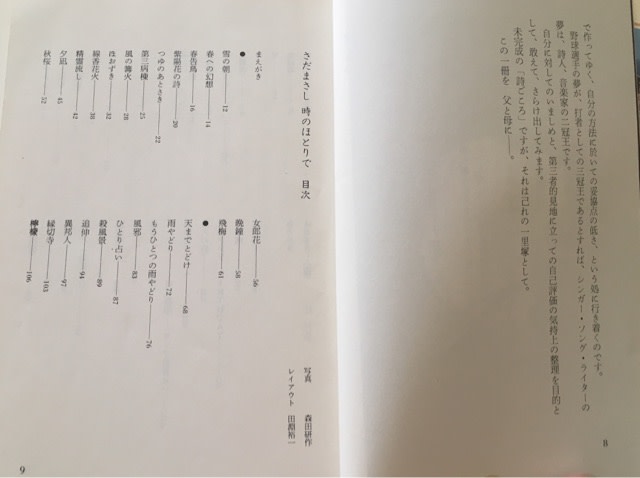

『さだまさし 時のほとりで』は、

グレープ時代からソロになったその頃までの歌の、「歌詞」だけを集めた「詩集」です。

気鋭のシンガーソングライターの歌の、

なぜ「歌詞」だけを抜き出すのかについては、

冒頭でご本人も触れていらっしゃる通り。

さださんにとっても、喜ばしいことであると同時に少し戸惑いもある?、

とにかく、それまでの普通の流行歌の歌手にはないようなことだったわけです。

もともと「歌」であるものの、歌詞だけを見たとき、

私はその時点では彼の曲をほとんど知らなかったために、

その、「メロディーはないがリズムのある言葉の連なり」というものが、とてつもなく新鮮に感じられたのでした。

それは、数年来私が浸かっていた、

「万人受けする歌謡曲」(それも大好きだったのですが)とは全く違う世界のもののようでした。

こう言うと語弊があるかもわからないけれど、

メロディーがない分、

「言葉からそれを想像する」という過程で生まれる感覚も、これまで経験したことのないもので、

「憧れ」とか「希求」とかいう言葉に、たぶん近かった。

中でも私が惹かれたのは、

『つゆのあとさき』の歌詞でした。

この美しい言葉に合うメロディーっていったいあるのか。

…もうその次の日くらいのことであったと思うのですが、

私は当時3軒くらいしかなかった地元の町の本屋さんのひとつに行き、

K君のそれとまったく同じ文庫本を買い求めました。

完全にK君の術中にはまった状態。

これが、私とさだまさしの出会い(^^;

(たぶんいつかまた続く^_^;)