【第5章】

(9)命題

正しいか正しくないか判断できる文を、「命題」という。正しい場合は「真」といい、正しくない場合は「偽」という。偽である例を「反例」という。

条件「p」に対し、条件「p でない」を、

条件「p」の「否定」といい、¬p で表す。

例)否定¬p

偶数↔奇数

=↔≠、>↔≦、<↔≧

p「nは偶数」、¬p「nは奇数」

p「x>3」、¬p「x≦3」

命題p⇒qの真偽は、条件pが真であるすべての場合の条件qの真偽を問うているのである。

条件qがすべて真のとき、命題p⇒q は真

条件qが偽の場合があるとき、命題p⇒qは偽

p を「仮定」、q を「結論」という。

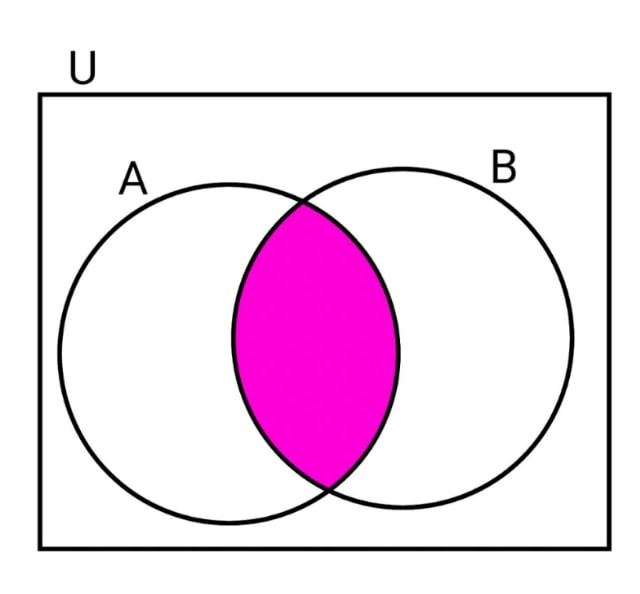

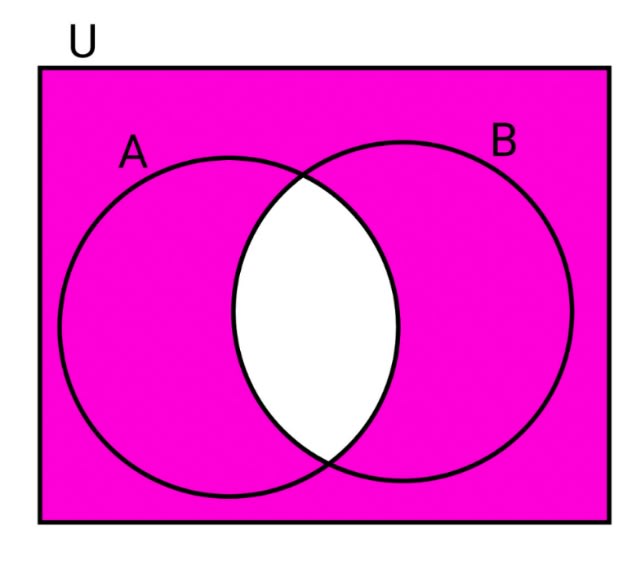

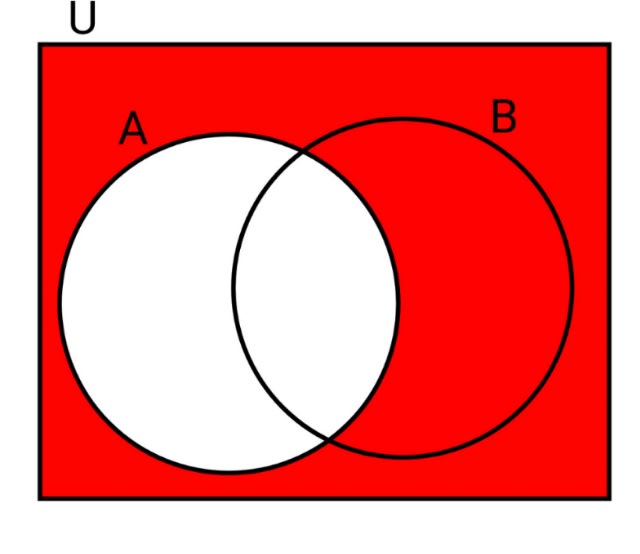

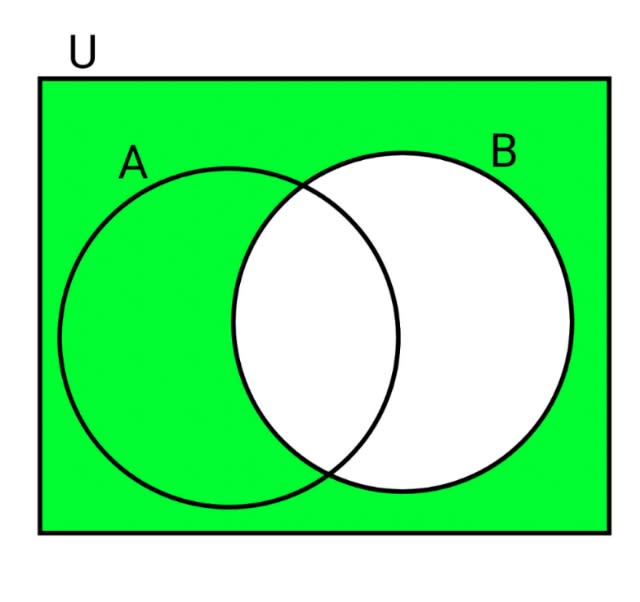

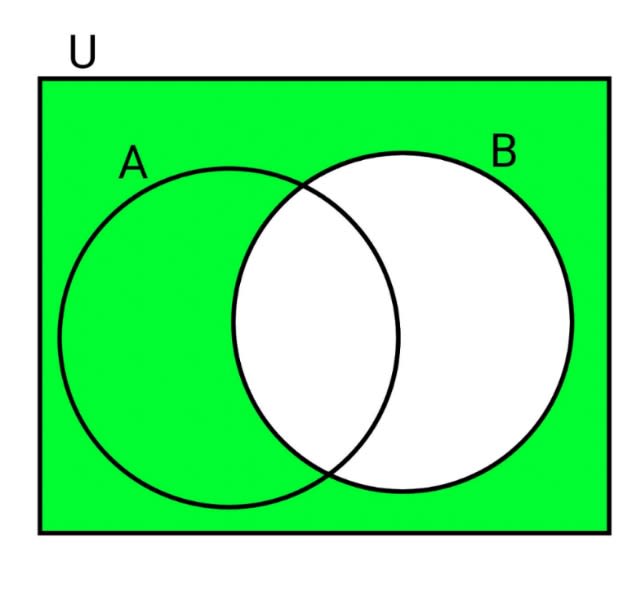

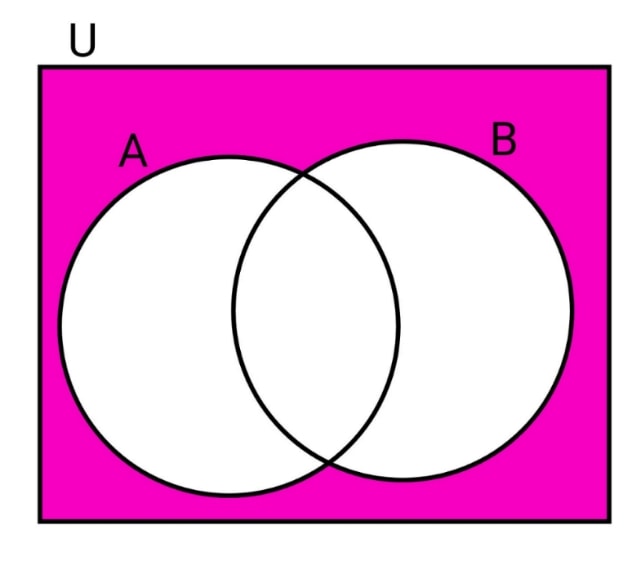

命題の真偽の判定には集合を使う。

条件p が真であることがらの集合をP,

条件q が真であることがらの集合をQ

とする。

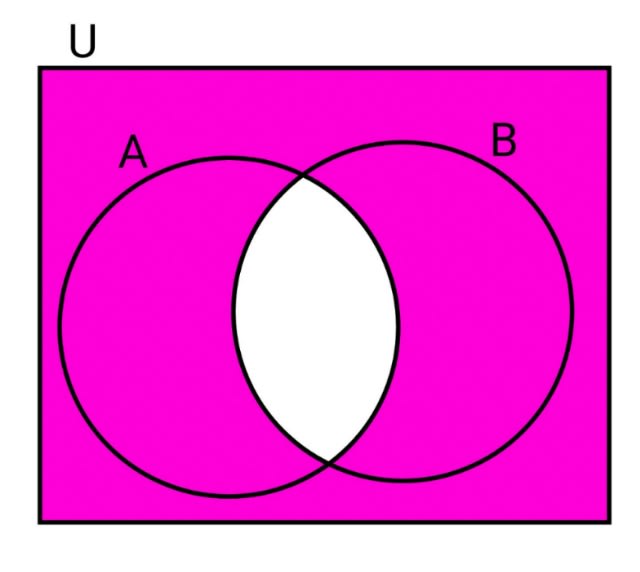

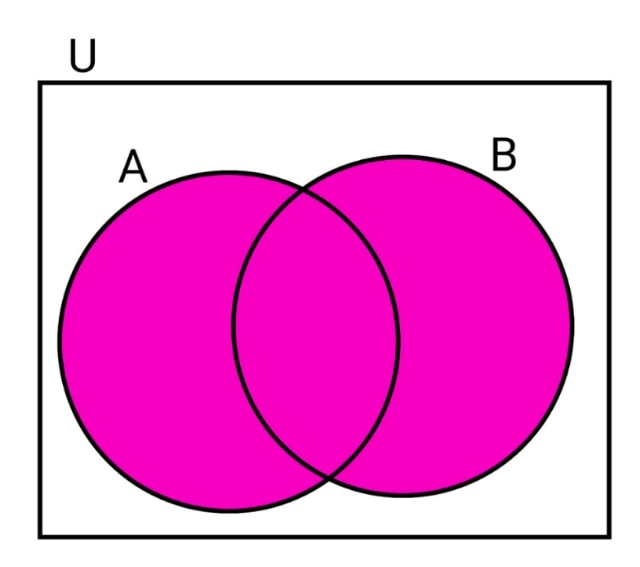

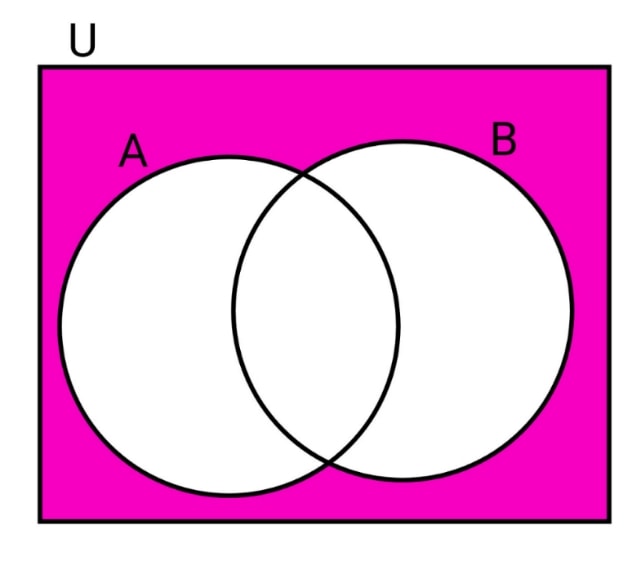

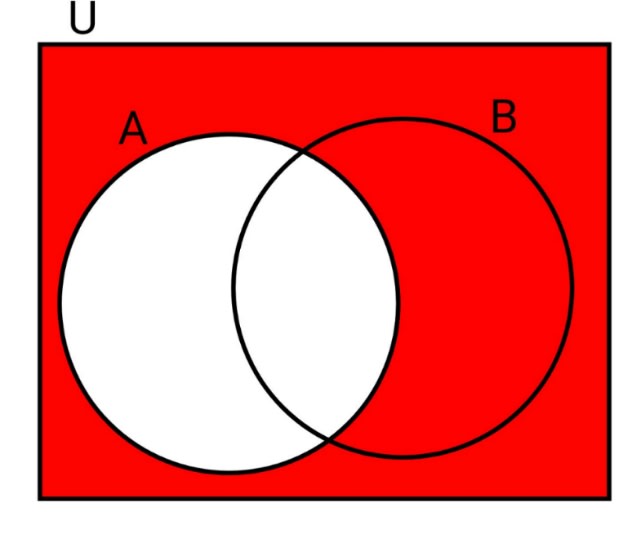

・P⊂Q ⇔ 命題p⇒q が真

・P⊂Q でないときは、命題p⇒q は偽で、

P の要素だがQ の要素でないことがらが

反例になる。

例5)p:xは馬である

q:xは動物である

馬⊂動物 だから、命題p⇒q は真

例6)p:xは3の倍数である

q:xは9の倍数である

(3の倍数)⊃(9の倍数)だから

命題p⇒q は偽、反例はx=3