表参道ヒルズ、同潤館アパート部分の壁の色合いがいい具合になってきました。昨年のオープン当初は、真っ白で昔の面影が感じられなかったのですが、一年以上経過して、だいぶ茶色くなっていい味が出てきたようです。また、蔦も順調に生えてきていて、だいぶよくなってきています。

同潤会アパートを残しておいて本当に良かったと思います。

あの前を通ると、心が和みます。

表参道ヒルズ、新緑の表参道。休日でもそれほど混雑していません。さすがに道には人は多いですが、表参道ヒルズ館内は比較的空いていますよ。

オープン時の大混雑が嘘のようです。休日でもゆっくりと買い物ができますから、是非お越しください。

お勧めの表参道ヒルズの歩き方をごらんいただけると効率良く回れると思います。

表参道ヒルズ、夜の表参道ヒルズエントランスはライティングが綺麗です。縦じま模様のライティングをしています。平日、夜の館内はかなり空いていますので、ショッピングは夜8時ころをお勧めします。

*向かいのルイヴィトンのエントランスも、かなり派手な縦じまのカラフルなライティングをしています。こちらはデザイナーさんたちなどは相当見る価値があるかと思います。

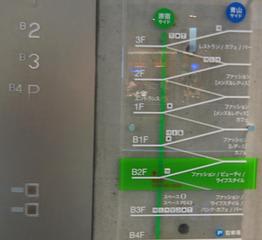

表参道ヒルズ、エレベーター前の看板がわかりやすく新たに設置されています。春から設置されているのですが、利用者にとっては、とってもわかりやすくなったと思います。

スパイラルスロープなので、階層感覚がわからなくなるので非常に効果的だと感じました。

表参道ヒルズ、表参道の欅並木が緑の葉っぱが色づいてきました。GWごろには、緑の表参道となるでしょう。表参道は、欅の葉がたくさんあるときのほうが好きです。葉っぱが早めに出る木とちょっと遅めの木があるのです。わけは、東京大空襲の際に、欅がかなり焼けてしまい、そのとき植え替えられた新しい木の方が若いからでしょうか。

表参道ヒルズ、現役の建築設計士で福祉住環境コーディネーターでもあるプロの目から見た表参道ヒルズのバリアフリー度、ユニバーサルデザイン度のことをご紹介させていただきます。下記のレポートは、12年前転落事故により車椅子生活を余儀なくされて実際に現在も車椅子で生活されている建築家の実体験に基づいてレポートされています。(掲載許可をいただいています)

当ブログ管理人の思った”ここは変えたほうがいい”部分は、3階からスロープで地下3階まで車椅子では行けないのが最大の難点だと感じました。地下2階から地下3階へは、なぜかとっても小さなエスカレーター(添付写真小)となっていて、車椅子やベビーカーでは通れません。エレベーターを使うしかないことです。せっかく、最上階よりスロープを作っているのですからで最後の最後地下3階まで降りられるように設計してほしかったです。また、もっともっと車椅子の方やその他の障害をお持ちの方、乳幼児(ベビーカー)を持つお客様にも配慮してほしいものです。スロープから店舗への段差は店舗ごとに徐々に解消されているようではあります。授乳室もありますが実際の利用者からは不評のようです。過去記事参照。

レポートを書かれた建築家は、表参道ヒルズの難点として傾斜になっているスパイラルスロープにより水平な店舗入口との間に段差が生じる為車椅子での入店には支障があること。現状改善策に向けて、改めて森ビル㈱側同席の上での再検証も必要かと思います。この掲載で「表参道ヒルズ」利用に於いて全ての人が問題なく利用出来る施設になれる様になる事を願うばかりです。とコメントをしていただいています。

************

【総評】

「人に優しい建物」と言う事で今回の「表参道ヒルズ」の見学会に参加した。 見学前の森ビル㈱側から計画・設計・運営にあたり、 4つのキーワード(安全性・誰もが利用出来る・安心快適・持続可能性)による安全設計・UD・BFに 力を入れたとの説明を受ける。又、安全設計の考え方として

【ハード面の対応】

*安全性向上の為の対策工事

*回転扉の撤去

*安全設計ガイドラインの制定

*親子向けサービスの拡充

【ソフト面の対応】

*ドアプロジェクト事故機保存の協力

*社員による「サポートクルー」の実施

*安全会議の創設と実施

*毎年3/26安全の日行事

*「六本木ヒルズ社内意見箱」データーベースの運用

*安全教育・研修の実施

*社外事例活用レビュー 又、説明後参加者からの「BFに関して段差・スロープ等中々気付かない部分があり、その部分の改善、及び注意・苦労した点は?」の質問の回答に 「社員が車椅子を使用して細部にわたって検証した」 との説明を受け、講演は終了。

その後、期待に胸を膨らませ、現地視察を行なったが、

*何処をどの様に検証したのか?

*何処の部分をUD・BFに力を入れたのか?

*何処の部分をソフト面で対応するのか? 等、

受けた説明内容と現実にかなりのギャップが生じる検証となった。

企業や建築家の自己満足で出来ている建物が多い中、名ばかりのバリアフリー・ユニパーサルデザインで、 使い手の意見を取り入れられていないのが現状である。

今回の「表参道ヒルズ」に於いても同様であり、車椅子始めとして視覚等の各障害、又高齢者等の全ての人に配慮したとは言い難い建物であった。言いたくても言えない、我慢を強いられている人達が多い中 私自身車椅子使用者であると同時に、建築家としての立場から言わせてもらいたい。

計画・設計の段階で各関係団体等に事前確認を行なっていれば、下記問題点は軽減出来たのではないか? と、思われる。この報告書を単なる批判・批評と取るか、あるいは改善に向けての意見と取るか (改善箇所は物理的に無理としても、出来る所だけでも)は森ビル㈱側に委ねるとする。誰もが快適に過ごせる環境に!

表参道ヒルズ、店舗の選定基準について、表参道ヒルズ館長の荒川信雄氏は、500件近い応募があった中で、「何ができるか」、「どんなことをしたいか」を問いかけながら、出店していただく店舗を決めたそうです。テナント募集過去記事参照。

森ビルから声をかけ、出店をお願いした店舗も、93件のうち、3分の1ぐらいあり、テナントを集めるにあたって、最も重視したのは“こだわり”だそうです。

こだわりのキーワードとして「アートの発信」、「マイスター技術の継承」、「最高級のオーダー」、「コラボレーション」、「コミュニケーション」という五つを設定し、フロアのコンセプトなどを考えながらテナント構成を決めたそうです。

■荒川信雄氏(あらかわのぶお)

森ビル株式会社PM本部商業施設事業部 表参道ヒルズ運営室、表参道ヒルズ館長

1964年(昭和39年)茨城県生まれ。

1987年(昭和62年)森ビル株式会社入社。

ラフォーレ原宿企画開発部を経て、

1999年(平成11年)株式会社ヴィーナスフォート館長。*1

2006年(平成18年)2月表参道ヒルズ館長。

*週刊東洋経済6月16日号53ページに荒川氏の記事が書かれています。

週刊東洋経済特大号(6月16日号、6月11日発売)、

タイトル:地価異状、都市再開発の勝者はどこ?決め手は「テナント争奪力」

人が住んでいるような店が集まる表参道ヒルズ 六本木ヒルズをつくり上げた森ビルが昨年2月にオープンした表参道ヒルズは、開業1年で1000万人超が来館。98ある店舗の年間売上高は当初予測の150億円をI割上回る約165億円に達した。

表参道ヒルズを成功に導いたのは、地元や店との密着度にある。表参道ヒルズ荒川信雄・森ビル表参道ヒルズ館長は、表参道を「住と商が融合している街」ととらえ、「調和」をキーワードに商業施設を誘致し、運営している。同潤会青山アパートの跡地に建つ表参道ヒルズは、4~6階に総戸数38の住居があり、隣には小学校もある。こうした人たちとの調和なくしてはありえない施設だ。

そのことを十分認識している荒川氏は、「人が住んでいるような店、つまり、自分たちが売っている商品にプライドを持ち、そのそばにいることに楽しみを感じ、寝泊まりまで店長人事にまで口を出す店との密着で人を集めるしたいと言い出すような店員がいる店を増やしたい」と語る。店によっては店長人事にまで口を出し、その会社の中では昇進であってもせっかく客がついている店長を異動させることには、臆さず異を唱えるという。そんなこだわりはテナント選定のときから発揮されている。

1階エントランス横にあるファッションの「アンドゥムルメステール」は、開業時にはオープンできず、2ヵ月後にオープンした。ベルギーのアントワープに本店を置く世界2号店。「この店のクリエーターを教祖と見る若者は多く、どうしてもこの店は入れたかった。普通なら開業から2ヵ月間、店を開けないなら別の店を探すところだが、遅れてもいいからと説得した」(荒川氏)。誘致後、日本の有名アーティストなど多くの人がこの店を愛用している。表参道にどんな人が来るかを知る荒川氏ならではの大胆な決断で、表参道ヒルズに新たな魅力を付加した。都市再開発は、それぞれの歴史、特性を深く理解していなければ成功しない。だが、新しい仕掛けづくりも必要だ。そのバランスをとり、集客力を高めることでデベロッパーは地価を引き上げている。

週刊東洋経済2007.6.16

*1

大ヒットゲーム「ファイナルファンタジー」開発で有名なスクウェア(現スクエア・エニックス)創業者の宮本雅史氏が化粧品を大々的に扱うシャレた商業施設を作ることを森ビル社長に持ちかけて実現した商業施設。宮本氏の「どこから見ても楽しい商業施設」というコンセプトを自ら主導して実現。スクエア、森ビルの双方が50%ずつ出資して開発(現在は株式会社エスシステムが50%)。アドバイスは大前研一氏。ラスベガスのシーザース・フォーラム(フォーラムショップス)を参考にされています。内装デザインはベガスでの設計者テリー・ドゴール氏(ゴールデンデザイン・アソシエート社)が設計をしているのでかなり似ています。男性をターゲットからはずすした画期的商業施設。