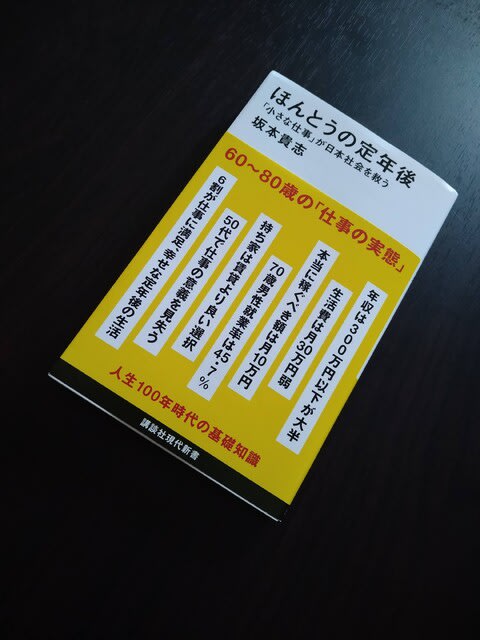

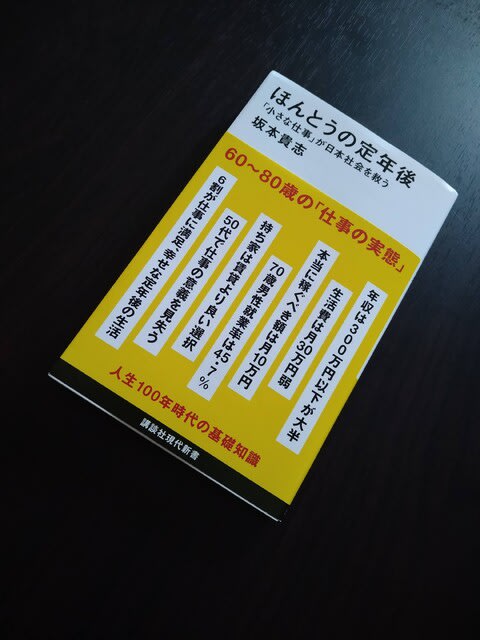

「ほんとうの定年後」

坂本貴志著、講談社現代新書、2022年8月

データとインタビューから定年後の仕事の実態を明らかにすることで、

漠然とした不安を乗り越え、豊かで自由に生きるにはどうすればいいのか考える

きっかけを与えてくれる本。

3部構成で、第1部では、

・高齢になると収入も減るが支出も減る

・年金に加えて月10万円ほどの収入があれば家計は十分に回る

ことをデータを用いて示し、

「社会に一定の貢献をしながら、自身の幸せな生活と仕事を両立させていく方法を考えていく必要もあるだろう」

と述べています。

それなりに納得感があり、不安も和らぎます。

ただ、使用されているデータはコロナ禍前の2019年のものが中心で、コロナ禍で大きく変動したとのことです。

景気や年金支給年齢・額などは今後も変化するはずですので、

何が起こるか分からないという心の準備は必要と思います。

第2部では定年前後の仕事・家計・心境等の変化をインタビュー。

定年後の仕事として本書で挙げられている中では、施設の管理人が気になりました。

運転手をされている方もいらっしゃいましたが、

昨今の中高年の自動車事故や、煽り煽られのニュースを目にすると、

運転に自信がある方ではない自分にはリスクが大きく感じます。

第3部は労働市場全般について。

日本の消費者か安価で質の高いサービスを求め過ぎで、小さな仕事で働き続ける人に適正な対価を支払う覚悟が必要と述べています。

理想はそう思いますが適正な対価の線引きか難しいです。

坂本貴志著、講談社現代新書、2022年8月

データとインタビューから定年後の仕事の実態を明らかにすることで、

漠然とした不安を乗り越え、豊かで自由に生きるにはどうすればいいのか考える

きっかけを与えてくれる本。

3部構成で、第1部では、

・高齢になると収入も減るが支出も減る

・年金に加えて月10万円ほどの収入があれば家計は十分に回る

ことをデータを用いて示し、

「社会に一定の貢献をしながら、自身の幸せな生活と仕事を両立させていく方法を考えていく必要もあるだろう」

と述べています。

それなりに納得感があり、不安も和らぎます。

ただ、使用されているデータはコロナ禍前の2019年のものが中心で、コロナ禍で大きく変動したとのことです。

景気や年金支給年齢・額などは今後も変化するはずですので、

何が起こるか分からないという心の準備は必要と思います。

第2部では定年前後の仕事・家計・心境等の変化をインタビュー。

定年後の仕事として本書で挙げられている中では、施設の管理人が気になりました。

運転手をされている方もいらっしゃいましたが、

昨今の中高年の自動車事故や、煽り煽られのニュースを目にすると、

運転に自信がある方ではない自分にはリスクが大きく感じます。

第3部は労働市場全般について。

日本の消費者か安価で質の高いサービスを求め過ぎで、小さな仕事で働き続ける人に適正な対価を支払う覚悟が必要と述べています。

理想はそう思いますが適正な対価の線引きか難しいです。

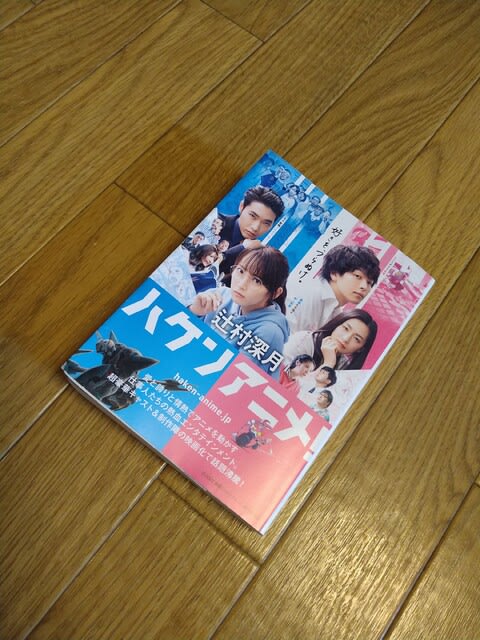

![ハケンアニメ! [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51oujDOVkHL._SL160_.jpg)