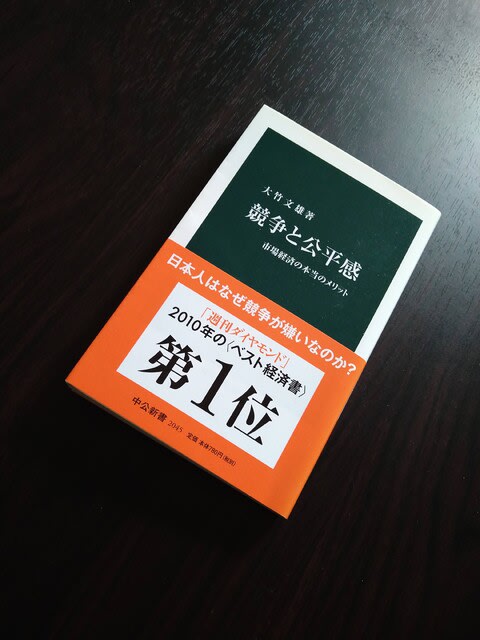

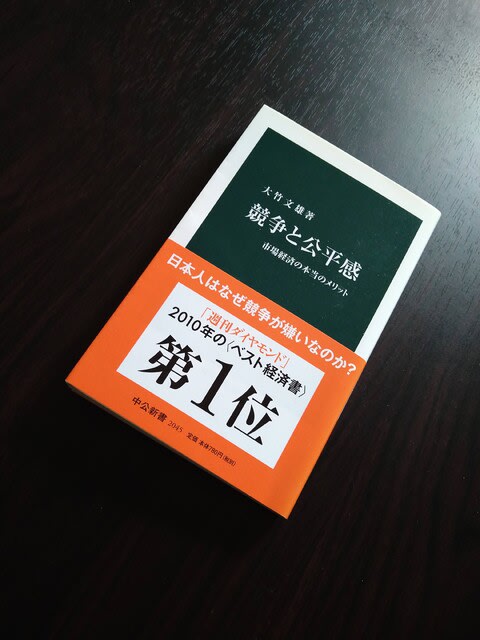

「競争と公平感」

大竹文雄著、中公新書、2010年3月

男女の格差、不況、貧困、高齢化、非正規雇用など、

身近な事例を経済学の観点から紐解き、働きやすい社会のあり方を考えた本。

行動経済学の考え方も多く出てきます。

3章構成で、各章の冒頭に記載されている問いかけについて考えていく内容になっています。

----------

Ⅰ 競争嫌いの日本人

・なぜ日本人は競争が嫌いなのか?

・競争の好き嫌いは何で決まるのか?

・競争のメリットとは何だろうか?

Ⅱ 公平だと感じるのはどんな時ですか?

・競争は格差を生む。その格差の感じ方に差が出るのはなぜか?

・価値観や選考は、経済のパフォーマンスにどう影響するか?

Ⅲ 働きやすさを考える

・競争と公平感は、私たちの働く環境にどのような影響を与えているか?

・働きやすい環境を作るポイントとは何か?

----------

各章、以下の記述を覚えておきたいです。

----------

Ⅰ 競争嫌いの日本人

・日本人は自由な市場経済のもとで豊かになったとしても格差がつくことを嫌い、

そもそも格差がつかないようにすることが大事だと考えているようだ(外国ではそうではない国が多い)

・(2005年時点で)日本人が勤勉よりも運やコネを重視するようになっている

・競争に対する選好の男女差は、遺伝的というよりも文化や教育によって形成されるのではないか

・薬指が人差し指に比べて長いと証券トレーダーに向いている(テストロンの量と相関)

・市場経済のメリットは、市場で厳しく競争して、国全体が豊かになって、その豊さを再分配政策で全員に分け与えることができる

・市場経済のデメリットは、厳しい競争にさらされることのつらさと格差の発生

・日本人の多くは、市場競争のメリットとデメリットでは、デメリットの方が大きいと考えている

Ⅱ 公平だと感じるのはどんな時ですか?

・自分にとって大きく不利な提案をしてきた相手に対し、

利己的に考えれば受け入れた方がいいにもかかわらず分配提案を拒否することが多い(最後通牒ゲーム)

・消費者金融から借り入れた経験がある人は、子どもの頃、夏休みの宿題を最後にしていた人が多い

・日本で相対的貧困率が上昇している理由

1.不況、2.技術革新、3.グローバル化、4.高齢化、5.離婚率の上昇

Ⅲ 働きやすさを考える

・正社員を解雇するには以下の4要件を満たす必要がある

1.人員削減の必要性

2.解雇回避努力

3.人選の妥当性

4.手続きの相当性

・正社員を守る規制により正社員の過重労働と非正規社員の不安定化が起きた

・職場でのワーカホリック(仕事中毒)で一番迷惑なのが、上司がワーカホリックになってしまうこと

・日本の会社では無駄な長時間の会議が多すぎる

----------

薬指が長い人の話が書かれた本をレビューするのはかれこれ3冊目です。

自分も人差し指より薬指が長いのを拠り所として、投資を続けています。

最後通牒ゲームの話にいたっては、たいていの行動経済学関係の書籍で出てきます。

「利己的」「合理的」と聞くと、冷たい印象を抱いてしまいがちですが、

最後通牒ゲームの例を見ると、「利己的」「合理的」な方がお互いのためになることもあります。

関連エントリ:

愛と怒りの行動経済学

脳には妙なクセがある

![敗者のゲーム[原著第8版] (日本経済新聞出版)](https://m.media-amazon.com/images/I/41VOwrHoGyL._SL160_.jpg)