前稿に引き続きバッハ「フーガの技法」について。

今回は2種類の管弦楽による演奏をご紹介する。

ヘルマン・シェルヘン指揮 ウィーン放送管弦楽団・交響楽団メンバー(1965)

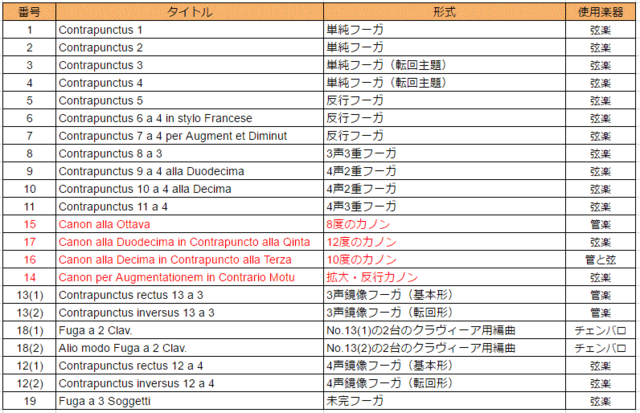

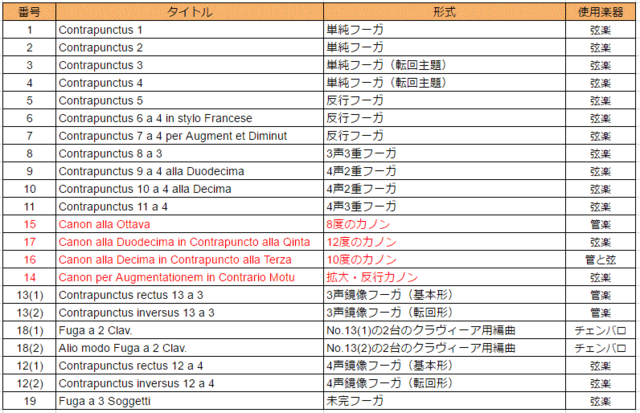

曲の配列、演奏ともにたいへん個性的。

まず配列についてであるが、前半は主題要素の数でグループ分けしている。

曲中に主題の原形と転回形が登場すれば2つの主題要素、原形と新主題でも2つ、原形と転回形と拡大ならば3つ、としているようである。

14番のカノンを3つの主題要素とみなし4曲ずつのグループにしているのはちと強引だが・・・

演奏楽器についてシェルヘン自身の解説を引用すると、

”rectusは常に断定的でどちらかというば完成された性格と言うことができる。その一方で、inversusは、疑問を挟み込む余地のある、ある意味で不確定的要素を持った性格である。これらは、まさしく楽器族の中に見ることのできる二つの性格と符合するものだ。当然のことながら、断定的で音節がはっきりしているのが管楽器、そして対照的に、どかか不確定で情緒的な雰囲気のあるのが弦楽器である。このようなことから、私は全てのresutus形態には管楽器、そして全てのinverusus形態には弦楽器を当てはまることにした。”

ということである。

主題を原形と転回形で常にこのように性格づけするのはあまりに杓子定規とも思うが、おかげで曲のどこで原形が鳴っているのか、転回形が鳴っているかよくわかる。

シェルヘンはこの他にもいろいろと解説で書いているが、独自の思い入れが込められていて実に面白い。

”最初の4つの単純フーガが瞑想曲形式(この形式についてバッハは「音楽の目的は神を讃えることである」と語っている)で書かれている。そしてその次の4つの反行フーガはコンツェルタンテ形式(これはバッハの「音楽とは魂を喜ばせるために存在する」という言葉に通じるものである)。そして最後に、前半を締めくくる4つの対位法。これは3つの主題要素(原形、拡大、縮小)を含んでいるが、もはや完全にバッハの時代の音楽を超越した、現代的なエスプレシーヴォ形式となっている。”

”多くの音楽的創造物の中でも、こんなにも力に満ちたすばらしい作品は類を見ないであろう。・・・ベートーヴェンの自宅からは、この作品の楽譜が2部も発見されている。”

”音楽とは「理解できる」ものではなく、私たちに響くものだ。ヨハン・セバスティアン・バッハが最後に書いた音楽、これほどまでに強烈な表現力を持った作品を、人間は未だかつて、そして今後も見いだすことはあるまい。”

”ここにあるのは、鑑賞する音楽としては、最も学究的で最も難しそうな音楽でありながら、聴衆と直接語り合うこと、つまりコミュニケーションの取れる音楽である。そして、さらに演奏に関して言うならば、この作品を聴きながら、バッハは何を伝えんとしているのか、といったことに聴衆が煩わされることなく、気づいてみたら、いつの間にか全てがわかってしまっていた、というような演奏なのである。”

最初に引用した形式云々はシェルヘンらしいユニークな見解と思うが、後のフーガの技法賛美については全く同感である。

劇的な展開とかクライマックスみたいなものがなく抽象的とさえ言えるような音楽がなぜこれほど心にしみいるのであろうか?

なかでも4つのカノン、2つの旋律が絡み合っているだけなのに、感動的で言葉を失う。本演奏ではカノンはすべてチェンバロで、演奏者はヘルベルト・タヘッツィ。

なお、末尾にコラール「汝の御座の前にわれ進み出で」が演奏されている。この曲はバッハば視力を失った後、義理の息子のアルトゥニコルに口述筆記させたものが、「フーガの技法」のオリジナル譜にはさまれていたのが発見された、ということである。

カール・ミュンヒンガー指揮 シュトゥットガルト室内管弦楽団(1965)

シェルヘンと同じ1965年の録音だが雰囲気がまるで違う。シェルヘンのは良くも悪くもシェルヘンの個性が前面に出てメンゲルベルクの「マタイ」のような大時代的な趣があるが、こちらはミッドセンチュリーモダンの香りが漂う。

曲の配列はヴァルヒャと基本的に同じ。鏡像フーガの2台チェンバロ版も演奏されている。

前半は弦楽器だけで、後半のカノンに入って初めて管楽器が登場する。それで前後半の区切りがはっきり感じられるし、弦楽だけの前半も楽器の数や曲想を一曲ごとに変えたりして通して聴く時の変化がよく工夫されている。

こちらは末尾にコラール「我ら悩みの極みにありて」BWV.668aが演奏されている。この曲は初版譜に付せられていたものということだが、シェルヘンの演奏するコラールとどういう関係になるのかはよくわからない。

本演奏は「フーガの技法」全曲に親しむには、最も聴きやすい素晴らしいものだと思う。

実は他の曲も含めミュンヒンガーの演奏を今までほとんど聴いたことがなかった。

モダン楽器のバロックというとリヒターの方がメジャーだし、ピリオド楽器がはやり出すと忘れられてしまったのかも・・・今更ながらミュンヒンガーに注目してみよう。

以上わずかながら「フーガの技法」の録音を聴き比べてみたが、改めて思うのは60年代は何でもござれの時代だったな~、ということ。

ある種の基準となるようなヴァルヒャの録音は既に1956年になされているが、60年代はどんどん拡散。

1962年 グールドのオルガン

1965年 シェルヘン、ミュンヒンガーの管弦楽

1969年 レオンハルトのチェンバロ

とやりたい放題。

60年代は音楽以外でもやりたい放題。世界各国の核実験は60年代にピークを迎え、地球上の生物をすべて滅亡させられる力を人類は持ってしまう。

地表だけでは飽き足らず地球外へも進出し、1969年にはとうとう月面に到達。

今から1000年後に人類史を振り返った時、人類の外面的な活動はこの頃がピークだった、と見なされるのではないだろうか。

もちろん今後もテクノロジーは進歩していくし数学のような積み重ねのきく内面的活動は発展していくだろうが、資源や環境の制約はますますシビアになり、人類が月面に足を踏み入れるのは2度とないかもしれない。

クラシック音楽でこの後ピリオドが流行りだすのも、未来志向というよりある種の回顧志向であろう。

1000年後も「フーガの技法」は聴かれているであろうか?

今回は2種類の管弦楽による演奏をご紹介する。

ヘルマン・シェルヘン指揮 ウィーン放送管弦楽団・交響楽団メンバー(1965)

曲の配列、演奏ともにたいへん個性的。

まず配列についてであるが、前半は主題要素の数でグループ分けしている。

曲中に主題の原形と転回形が登場すれば2つの主題要素、原形と新主題でも2つ、原形と転回形と拡大ならば3つ、としているようである。

14番のカノンを3つの主題要素とみなし4曲ずつのグループにしているのはちと強引だが・・・

演奏楽器についてシェルヘン自身の解説を引用すると、

”rectusは常に断定的でどちらかというば完成された性格と言うことができる。その一方で、inversusは、疑問を挟み込む余地のある、ある意味で不確定的要素を持った性格である。これらは、まさしく楽器族の中に見ることのできる二つの性格と符合するものだ。当然のことながら、断定的で音節がはっきりしているのが管楽器、そして対照的に、どかか不確定で情緒的な雰囲気のあるのが弦楽器である。このようなことから、私は全てのresutus形態には管楽器、そして全てのinverusus形態には弦楽器を当てはまることにした。”

ということである。

主題を原形と転回形で常にこのように性格づけするのはあまりに杓子定規とも思うが、おかげで曲のどこで原形が鳴っているのか、転回形が鳴っているかよくわかる。

シェルヘンはこの他にもいろいろと解説で書いているが、独自の思い入れが込められていて実に面白い。

”最初の4つの単純フーガが瞑想曲形式(この形式についてバッハは「音楽の目的は神を讃えることである」と語っている)で書かれている。そしてその次の4つの反行フーガはコンツェルタンテ形式(これはバッハの「音楽とは魂を喜ばせるために存在する」という言葉に通じるものである)。そして最後に、前半を締めくくる4つの対位法。これは3つの主題要素(原形、拡大、縮小)を含んでいるが、もはや完全にバッハの時代の音楽を超越した、現代的なエスプレシーヴォ形式となっている。”

”多くの音楽的創造物の中でも、こんなにも力に満ちたすばらしい作品は類を見ないであろう。・・・ベートーヴェンの自宅からは、この作品の楽譜が2部も発見されている。”

”音楽とは「理解できる」ものではなく、私たちに響くものだ。ヨハン・セバスティアン・バッハが最後に書いた音楽、これほどまでに強烈な表現力を持った作品を、人間は未だかつて、そして今後も見いだすことはあるまい。”

”ここにあるのは、鑑賞する音楽としては、最も学究的で最も難しそうな音楽でありながら、聴衆と直接語り合うこと、つまりコミュニケーションの取れる音楽である。そして、さらに演奏に関して言うならば、この作品を聴きながら、バッハは何を伝えんとしているのか、といったことに聴衆が煩わされることなく、気づいてみたら、いつの間にか全てがわかってしまっていた、というような演奏なのである。”

最初に引用した形式云々はシェルヘンらしいユニークな見解と思うが、後のフーガの技法賛美については全く同感である。

劇的な展開とかクライマックスみたいなものがなく抽象的とさえ言えるような音楽がなぜこれほど心にしみいるのであろうか?

なかでも4つのカノン、2つの旋律が絡み合っているだけなのに、感動的で言葉を失う。本演奏ではカノンはすべてチェンバロで、演奏者はヘルベルト・タヘッツィ。

なお、末尾にコラール「汝の御座の前にわれ進み出で」が演奏されている。この曲はバッハば視力を失った後、義理の息子のアルトゥニコルに口述筆記させたものが、「フーガの技法」のオリジナル譜にはさまれていたのが発見された、ということである。

カール・ミュンヒンガー指揮 シュトゥットガルト室内管弦楽団(1965)

シェルヘンと同じ1965年の録音だが雰囲気がまるで違う。シェルヘンのは良くも悪くもシェルヘンの個性が前面に出てメンゲルベルクの「マタイ」のような大時代的な趣があるが、こちらはミッドセンチュリーモダンの香りが漂う。

曲の配列はヴァルヒャと基本的に同じ。鏡像フーガの2台チェンバロ版も演奏されている。

前半は弦楽器だけで、後半のカノンに入って初めて管楽器が登場する。それで前後半の区切りがはっきり感じられるし、弦楽だけの前半も楽器の数や曲想を一曲ごとに変えたりして通して聴く時の変化がよく工夫されている。

こちらは末尾にコラール「我ら悩みの極みにありて」BWV.668aが演奏されている。この曲は初版譜に付せられていたものということだが、シェルヘンの演奏するコラールとどういう関係になるのかはよくわからない。

本演奏は「フーガの技法」全曲に親しむには、最も聴きやすい素晴らしいものだと思う。

実は他の曲も含めミュンヒンガーの演奏を今までほとんど聴いたことがなかった。

モダン楽器のバロックというとリヒターの方がメジャーだし、ピリオド楽器がはやり出すと忘れられてしまったのかも・・・今更ながらミュンヒンガーに注目してみよう。

以上わずかながら「フーガの技法」の録音を聴き比べてみたが、改めて思うのは60年代は何でもござれの時代だったな~、ということ。

ある種の基準となるようなヴァルヒャの録音は既に1956年になされているが、60年代はどんどん拡散。

1962年 グールドのオルガン

1965年 シェルヘン、ミュンヒンガーの管弦楽

1969年 レオンハルトのチェンバロ

とやりたい放題。

60年代は音楽以外でもやりたい放題。世界各国の核実験は60年代にピークを迎え、地球上の生物をすべて滅亡させられる力を人類は持ってしまう。

地表だけでは飽き足らず地球外へも進出し、1969年にはとうとう月面に到達。

今から1000年後に人類史を振り返った時、人類の外面的な活動はこの頃がピークだった、と見なされるのではないだろうか。

もちろん今後もテクノロジーは進歩していくし数学のような積み重ねのきく内面的活動は発展していくだろうが、資源や環境の制約はますますシビアになり、人類が月面に足を踏み入れるのは2度とないかもしれない。

クラシック音楽でこの後ピリオドが流行りだすのも、未来志向というよりある種の回顧志向であろう。

1000年後も「フーガの技法」は聴かれているであろうか?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます