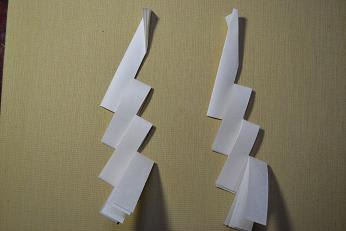

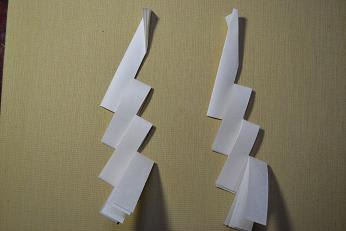

注連縄の紙垂(しで)とは、紙を四垂(よたれ)に折ってつけるものです。

以前、神楽舞をやる伶人から「よそでは2枚重ねのところもあるが、栗田さんのは4枚ですね」と言われたことがあります。確かに、インターネットで紹介されているほとんどが一枚二つ折りで2枚重ねになっています。私は、和紙を使っていることと、神前の御幣も4枚重ねにするため、玉串や注連縄の紙垂も4枚重ねにしています。

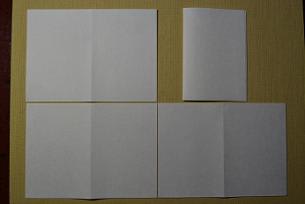

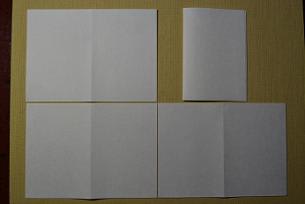

半紙を二枚重ねで四等分します。それを二つ折りにします。紙は4枚重ねになります。折り目を左にして、向きが交互になるように切れ込みをいれます。切れ込みの深さは全体の長さに関係します。切れ込みが小さいと全体に短いものができます。

切れ込みにそって、手前手前に3回入ります。実際につけるときは斜めにするため、最初の写真のような紙垂〈しで)になります。市販の注連飾りや注連縄の紙垂を新たしい半紙で作って見てはどうでしょうか。

私の神社では、下がやや広がるように、斜めに切って折ります。末広がりにします。

以前、神楽舞をやる伶人から「よそでは2枚重ねのところもあるが、栗田さんのは4枚ですね」と言われたことがあります。確かに、インターネットで紹介されているほとんどが一枚二つ折りで2枚重ねになっています。私は、和紙を使っていることと、神前の御幣も4枚重ねにするため、玉串や注連縄の紙垂も4枚重ねにしています。

半紙を二枚重ねで四等分します。それを二つ折りにします。紙は4枚重ねになります。折り目を左にして、向きが交互になるように切れ込みをいれます。切れ込みの深さは全体の長さに関係します。切れ込みが小さいと全体に短いものができます。

切れ込みにそって、手前手前に3回入ります。実際につけるときは斜めにするため、最初の写真のような紙垂〈しで)になります。市販の注連飾りや注連縄の紙垂を新たしい半紙で作って見てはどうでしょうか。

私の神社では、下がやや広がるように、斜めに切って折ります。末広がりにします。

改修工事を終えた春祭りの石動社

改修工事を終えた春祭りの石動社