いつかは触れなければいけないと思っていたグループ。

逆に言えば、今まで言及を避けてきた。

理由はいくつかあるが、それは本作を紹介しながら嫌でも説明することになるだろう。

言わずと知れた、”BEASTIES” と略され呼ばれることもある、このグループ。

彼らをいったい、「ヒップ・ホップグループ」と呼んでいいのか、

あるいは「ハード・コア・パンクバンド」と呼ぶべきか。

『Hello Nasty』で彼らを知った人は多いだろう。

タフなビートにコミカルなラップは、初期のスチャダラパーを重ねた人もいるかも知れない。

彼らに興味を持ってアルバムを掘ろうとすると、

必ずと言っていいほど、1stアルバムである『Licensed to ILL』(爆撃機の尾翼が描かれた、有名なジャケットだ)をオススメされる。

そこで聴こえてくるのはハード・コア・パンクであり、ヒップ・ホップを期待したリスナーは困惑する。

もしかすると、それこそが彼らの魅力であり素晴らしさ(ジャンルを超越した、とかなんとか)なのかも知れないが、

それは逆にファンを獲得する機会を逃しているのでは、と今にして思う。

と言うのも、自分がまさにそのような経緯でしばらくBEASTIESから離れていた。

期待したのと違った、ヒップ・ホップは一部分だけで、基本的にパンクバンドなんだ……

そういう思いがあった。

それが間違いだったことに気づくのに、しばらくかかった。

本作は紛れもなく、ジャズ・ファンク~ヒップ・ホップど真ん中の名作だ。

さらに、彼らBEASTIES の、ジャズへの深い理解と愛情を感じずにはいられない。

まず冒頭#1 Sure Shot で、ジャズ・ファンク臭が漂う。

これは、と期待するが、#2 Tough Guy ではモロにハード・コア・パンクが展開され、ずっこける

(しかも、この感じの曲は#16 Heart Attack Man でもう一度出てくる)。

間違いなく狙ってやっている。彼らは頭が良く、茶化したり冗談を言ったりするのが大好きなのだろう。

本作に収められている#5 Root Down は、ジャズオルガンの巨人Jimmy Smith のカバーなのだが、

今聴いてもまったく古さを感じなく、ヒップ・ホップ的タフなビートに満ちている。

(これはオリジナルからしてそうなので、ぜひオリジナルと聴き比べて欲しい)

ちなみに#Root Down は、後にライブ音源を加えてEPとして発売された。

『Root Down EP』のジャケットは、どことなくブルーノート・レコードを想起させるデザインだ

そして#6 Sabotage ではまたもハードロック的音作りが聴かれるのだが、よく聴くと

それらを素材としてコラージュのように配置する、ヒップ・ホップ的手法の曲だと気づく。

スクラッチ音がアクセントに効いている。

ファンには知られていることだが、彼らはMCだけでなく、それぞれが楽器を担当して生演奏でのパフォーマンスもある。

(ハード・コア・パンクを演奏していたのだから、当然なのだが)

なので #8 Sabrosa 、#15 Ricky's Theme など、ソウル・ジャズ的インストナンバーが展開される。

彼らのインスト曲は実は多く、それだけを集めたコンピレーション・アルバムもあるくらいだ。

『The In Sound from Way Out』は、オルガン・ジャズ・ファンクそのものだ

このアルバムも、意外にインスト曲は多く収録されている

(インストがヴォーカル曲と同等の存在感というのは、アシッドジャズにおける特徴のひとつだと思っているが、これはまったくの私見だ)。

何年も音楽フェスで大いに会場を盛り上げてきた彼らを、今更紹介するのも気が引けたが、

ジャズ好きな人で彼らを深く知る人は少ないかも知れない、と思って紹介することにした。

BEASTIE BOYS は紛うことなきジャズをルーツに持つ、タフなヒップ・ホップグループであり、

同時にロックやパンクも関係なく飲み込んだ(それは例えばマイルスやプリンスがそうであったように)存在なのだ。

メンバーのひとり、MCAが亡くなってしまった今、彼らをオリジナルメンバーで観ることはできないが、

彼らの音楽は後世に多大な影響を与えている。

ACID JAZZ を紹介するブログなので、今まで避けてきたのだが

やはり紹介せずにはいられない、90年台HIP HOPの名作アルバム。

本アルバム最大の目玉である#1 Regulate には(元ネタ含め)触れないわけにはいかないだろうが、

そこは他のHIP HOP系ブログに譲ることとして、これがなぜアシッド・ジャズ文脈に

組み込まれているのか、を主観的に述べると

全体を通してメロウなグルーヴが流れており、ゴリゴリのHIP HOPとは一線を画すと思える。

ラップでありながら楽曲そのものはメロディアスで、R&B のトラックともシームレスに繋がる。

それはやはり、生のエレキ・ベースが一役買っているのではないだろうか。

リズムマシン、サンプリング、スクラッチもありつつ、生ベースがトラック全体をしなやかにまとめ上げている。

そういう意味(生楽器が主張している)で、これを当ブログの「アシッド・ジャズ」に含めたいと思い、

今更ながら紹介することにした。

余談だが、このアルバムと↓のアルバムは、なぜかセットで

週末の夜9時くらいにクルマを運転しながら聴きたいアルバム。

Montell Jordan / This is how we do it

SOULIVE はオルガン、ギター、ドラムスの3人で構成されるジャムバンドである。

彼らのアルバムなので「Instrumental」にカテゴライズすべきなのだが、このリミックス集は完全にHIP HOPの作品と言っていい。

というより、元の楽器演奏を期待しないほうが良い。

SOULIVEの演奏が好きで、オルタネイト・テイクを求めているなら、このアルバムは勧めない。

趣旨が完全に異なるからだ。

これは、「HIP HOPのアルバム」である。

SOULIVE の楽曲があくまで元ネタに過ぎないということを、このアルバムはよく表現している。

元曲を弄り倒したトラックに、BEATNUTS はじめ様々なHIP HOP ミュージシャンがラップを乗せている。

それだけではない。

ラップはあくまで表現形のひとつに過ぎないので、インスト・ヒップホップ的なトラックもある(Madlibの『Shades of Blue』のような)。

とは言え、元曲を蔑ろに扱っているわけではもちろんない。

SOULIVE の楽曲が持つグルーブ感、ジャムバンド特有の“うねり”を、切り口を変えて見せつけている。

くすんだ空気、密閉された感じを湛えたアルバムだ。

これはHIP HOPに馴染みの薄いジャズファンに聴いてもらいたい作品だ。

BEATNUTS ファンには、これをきっかけにSOULIVE にも興味を持ってもらえたら嬉しい。

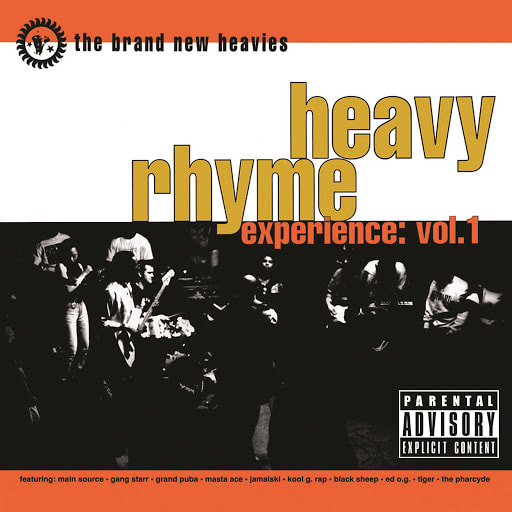

Brand New Heavies がヒップホップのMCたちと組んだコラボ作品。

当時はこういうのが目新しかったのか、“Experience(実験)”というタイトルが付けられている。

HIP HOP と言えばサンプリング+リズム・ボックスにラップをのせる、というオールド・スクールスタイルが主流の時代に、

ファンクを基調とした生演奏をバックに様々なMCをフロントに立てるという試みは、たしかに実験ではあったかもしれない。

しかし、その時すでに同じようなスタイルは出てきていた(The Roots しかり、Jazzmatazz しかり・・・)し、しかもそれらのほうが

完成度も高いので、これは「若気の至り」として黒歴史扱いされがちだ。

だが、あらためて聴いてみると非常にシンプルな演奏ながら、十分にグルーヴを生み出していることがわかる。

とくに、Andrew Levy の弾くベースだ。

単純なラインはまるで初心者向け教則本のフレーズのようだが、コピーしてみると、これでグルーヴを作るのはけっこう難しいと感じる。

芸達者なMCを引き立たせるには弾き過ぎてはいけないし、かと言って抑え過ぎれば単調で死んだベースラインになる。

その塩梅を上手くこなし、フロントを邪魔しない程度にフィルを入れるさまは、プレイヤー視点で非常に参考になる。

聴きものは the Pharcyde による#10 Soul Flower のオリジナル・ヴァージョンだろう。

the Pharcyde 自身のアルバム『Bizzarre Ride 2』にもリミックスバージョンが収められているのだが、そちらがヒップホップ的に

装飾されているのに対し、こちらはその原型となったもの。

いかにもスタジオで作った感じの漂う、シンプルながら熱気にあふれたものになっている。

Main Source による#1 、Masta Ace の#4はともにBNHのシングル# Don't Let It Go To Your Head にカップリングとして

収められている。

(Main Sourceのほうは自身のオリジナルアルバムでも聴けるのだが、そのアルバムが廃盤になっており、

中古レコード店では結構な高値で出ていたりする)

#2に Gangstarr(guru単独参加でないことに注目!)、#5に Jamalski、#7に Black Sheep が参加していることは押さえていて損はない。

しかし(他でも言われていることだが)・・・、「vol.1」とある割に、その後が続く気配がない。

上で述べたとおり、同じような試みが登場して「実験」を行う意義そのものが薄れてしまったというのはあるかも知れない。

The Roots は、こういうスタイルをやりつくした挙句にロックへ接近→ソウルへ回帰、という動きを見せ、

Jazzmatazz もR&B路線に手を伸ばした(その後、プロジェクト・リーダーの Guru は倒れてしまった)。

HIP HOPの枠の中でこうした形式を突き詰める余地は、案外少ないのかもしれない。

数年後、BNHは# Sometimes というヒットシングルを出す。そのリミックスver.にはA.T.C.Q.の Q-Tip を呼んでラップを乗せているのだが・・・

とても “やっつけ仕事” な印象を感じるのだ。PVを見ても、なんとも安っぽい感じが否めない(これはまあ、美学の問題かも知れない)。

けれどこの曲でのQ-Tipのラップは、他の仕事と比べても明らかに見劣りする。

Q-Tip 自身はジャンル違いのミュージシャンとも積極的にコラボしている。

例えば Chemical Brothers との# Galvanize は非常に良い楽曲に仕上がった。Norah Jones との# Life is Better のPVは、とてもピースフルな映像だ。

だがしかし、# Sometimes に関しては “駄コラボ” と思わざるをえない。

あまり気乗りしないオファーだったのか、もともとそういうダイレクションだったのかは分からない。けれど、コラボする必然性は感じなかった。

BNHもA.T.C.Q.も好きなヒトこそ、このリミックスに釣られないで欲しい。(# Sometimes 原曲は素晴らしい。PVはやはり安っぽいが)

BNHのファンとしては、当代きってのMCと組んで再びオールド・スクールスタイルな

ファンク生演奏+ラップ、という形式のコラボを聴かせて欲しいと思うのだが・・・

その場合は、ぜひBeastie Boys(残念ながらMCAはもう居ない)、Digable Planets、MC Solaar あたりとやってくれたらと妄想する。

A Tribe Called Quest は、オールドスクールヒップホップを代表するグループと言っていい。

西海岸のギャングスタ路線(いわゆるウェッサイ)とは一線を画したそのスタンスは、東海岸勢の一角を成し、

結果として90年代をヒップホップ全盛期たらしめた。

今聴いても十分にカッコいい。真のクラシックといえるものだ。

初期には4人であったが、基本的にメンバーは3人(2MC & 1DJ)。

シニカルで覚めた視点からラップする Q-Tip と、いかにもヒップホップ的なフロウが持ち味の Phife Dawg。

この2フロントを支えるDJが Ali Shaheed。

このブログでたびたび話題にあがる GANGSTARR と同じく、ジャズを元ネタに求める傾向の多いグループだ。

アルバムはどれも名作とされるが、ここでは彼らの3rdアルバム『Midnight Marauders』を採り上げる。

#3 Award Tour をはじめとして、全体的にキャッチーでありながら骨太なビートは、ダンサーでなくとも思わず体が動いてしまう。

サンプリングネタの選び方も絶妙で、彼らの最高傑作と評されることも多い。

ジャズファンにとっては、そのネタ使いが気になるところだが・・・

耳をひくのは、#5 Sucka Nigga 、#8 Electric Relaxations あたりだろうか。

#5 Sucka Nigga のネタは、Freddie Hubbard の# Red Clay。定番ネタのひとつだ。

#8 Electric Relaxations の元ネタは、Ronnie Fosterの# Mystic Brew。このネタは Madlibも『Shades of Blue』の中で使っている。

併せてチェックしたいのは、これの一つ前の作品『the Low End Theory』だ。

タイトル通り、冒頭からえぐるように低いウッドベースが耳をノックアウトする。

アルバム通して聴くと、次作(上で紹介しているもの)に比べ、やや地味に感じるかもしれない。

しかし、聴きこむうちに中毒性のあるビート、フロウが気持ちよくなってくる。

なんといっても目玉は、あの Ron Carter の参加だ。

# 5 Verses from the Abstruct のベースラインを、ウッドベースで弾いている。

パターンを微妙に変化させつつ、反復している。

生ベースがヒップホップに与える効果を端的に表しているトラックといえる。

打ち込みとはまた違ったヴァイブスは(どちらが良いというのではなく)、ヒップホップという音楽の奥深さを感じさせる。

BLUE NOTEの音源を、ヒップホップの有名プロデューサー3人が好きに使ってミックスCDを作るという、日本独自企画盤。

“共演”ではなく、“競演”である。3人それぞれが、思いのままのミックスを作った代物。

BLUE NOTEレーベルの60周年を記念した企画である。

日本発の企画なので、輸入盤は存在しない(・・・はずである。本作をコピーした海賊盤はあるかもしれないが)。

Pete Rock

Peteのトラックは、“ソウル・ミュージック”と形容されるように、ジャズに限らず広くブラック・ミュージックを内包していて、

60~70年代のレイドバックした雰囲気が特徴だ。

収録曲は16トラックと、3人のうちでは最も曲数が少ない。それはすなわち、1曲を長くじっくり聴かせるスタイルで作られていることに起因する。

解説にある通り、PeteはもとラジオDJであり、この作品ではとくに“1曲をしっかり流す”傾向が現れているように思う。

もろにバップ的な4ビートものが挟まれるなど、彼のジャズ好きが窺い知れる。

それゆえにヒップホップ・ヘッズにとっては期待はずれだったのか、その有名さが仇となって3作品のなかで

もっとも中古流出が多い印象もある。

また、シャウトアウトのなかにDJ Kaoriの名前が見える。

これが日本独自企画のためサービスのつもりだったのか、彼女のコメントを差し込んでいるのだが、これがモロに日本語である。

「わたしはいま、Pete Rock の新しいミックスCDをチェックしているんですけれども・・・」というようなしゃべりなのだ。

日本語を母語としない人にとっては、東洋的な雰囲気を出すサウンドエフェクト的なものであろうが

(A.T.C.Q.の作品に聴こえるテイ・トウワのように)、これにはちょっと苦笑するしかなかった(笑)。

まだ聴いたことがなくて購入を検討している人は、このことを知っておいて損はない。

これを忌避したヒップホップ・ヘッズもいたのではないか、と想像する。このことは中古流出に無関係ではないだろう。

Lord Finesse

帯には「ネタ掘り師」とあるが、それは伊達ではないのだろう。3人中随一のサンプル数、なんと44曲である(Peteは16曲、Bizは27曲)。

これだけ曲数が多ければ、当然だが1曲をじっくり聴くには向かない。テレビのザッピングのように、次から次へと曲が移り変わってゆく。

まさにネタのショーケースという感じだが、サンプル曲の個性が薄れて全体でひとつの別作品のようになっている(本来、ミックステープというのは

そういうものであろうが)。

これには、同じミュージシャンの曲を並べたりと統一性を持たせようとする意図が感じられ、その効果とも思える。

絵画で言うグラデーションのような感じだろうか。

その上をシャウトアウトが流れる、というつくりだが、この人数がまた多い。Ali Shaheed や DJ Premier といった

“同業者”の名前も頻繁に出てくる。常に誰かしらの声が聴こえているような状態だが、それが曲を邪魔してはいない。

BLUE NOTEの膨大なライブラリを、Finesse の案内で見て回るツアーのような感覚である。

そこはやはり名ガイド、定番ネタから意外なテイストまで網羅しているが、全体に70年代、BN-LAからのものが多い印象だった。

BGMとして流していても良いし、ジャケット裏を眺めながら元ネタをじっくり聴き込むきっかけにするのも良い作品だ。

Biz Markie

サービス精神旺盛な Biz は、やはりこれが日本から持ち込まれた企画ということに気を働かせたのか、シャウトアウトでは「トーキョー、

オキナワ・・・」といったくだりが聴ける。

3作品のうちではもっともヒップホップ的なミックスといえる。

曲のイントロを執拗なまでに繰り返し徐々に盛り上げていったり、ネタを大胆にぶつ切りにしてみたり、わざとタイミングを少しずらした

スリップ・ビートでループさせてみたりと、これらはすべてヒップホップでは王道のパーティ・スタイルだ。

名門レーベルだからとて気張ってはいない、数ある名作のオイシいところを楽しく聴かせてくれている。

もちろん、BLUE NOTEの魅力を少しも損なっていない。これぞヒップホップだ。

本企画はMadlibの作品に先立って作られたもので、いわゆるコンピレーションではなくミックスCD、というのが肝だ。

本家BLUE NOTEレーベルではヒップホップ的元ネタ集『Blue Breakbeats』シリーズが人気あり、vol.4までリリースされた。

念のための注意だが、本作品はいずれにもシャウトアウト(MCによる煽り、マイクパフォーマンス)はあるが、ラップは入っていない。

DJ、プロデューサー、リミキサー、トラックメイカー・・・

ヒップホップ界において八面六臂の活躍をする、MadlibによるBLUE NOTE音源のリミックス集。

過去にもこの手のコンピレーションやリミックス・アルバムはあったが、本作は“Madlib”という個人をフィーチャーしていることが特徴だ。

しかも、本作にラップはほとんど入っていない(声はほぼサンプルからである)。

インストゥルメンタル・ヒップホップと呼ばれるジャンルだ。

ヒップホップに馴染みのない人からすると違和感があるかも知れないが、「ラップ=ヒップホップ」、にあらず。

ヒップホップは、ビートとベースのみのトラック作りから、音楽の介在しないグラフィティまで、

幅広い表現スタイルを包括する「文化そのもの」なのだ。

さて、本作の主人公Madlibは、何も格別ジャズ寄りのDJ、というわけではない。

DJという人種はおしなべて、広くあらゆるジャンルの音楽を貪欲に聴き、いかに自分のスタイルに取り込むかを考えているような

油断もスキもない連中である。

Madlibは、ジャズにこだわらず音源をつなげたミックステープ(the medicine showなど)を多くリリースしているDJだ。

とは言え、やはりジャズは彼にとって特別の思い入れがあるようで(だからこそこの企画が持ち上がったのだろうが)、

超有名な大ネタから「どこから拾ってきたんだ?」というようなレアネタまで、

BLUE NOTEファンならニヤリとしてしまうサンプリング・セレクトである(曲名まで洒落ている)。

スクラッチが生み出すざらついた感触と、ベースの強調されまくったヴァイナルのくすんだ音色がからみ合って生み出すグルーブは

とても心地よく、聴き返すたびにクセになる。

The Rootsほかの作品で聴ける、これぞヒップホップ! というべき骨太なビートがある。

しかも、元曲に対するリスペクトが感じられるのだ。

元曲のテイストを残しつつ、Madlibふうに料理した「カヴァー」に近い演奏(?)が聴ける。

US3と同様、これにも元ネタ集なるものが発売された

(こういうのは無粋な気もするが・・・元ネタを掘りたい人間にとっては、確かな情報源としてとても有用なのは否めない。

自分も大いに参考にさせてもらった) Untinted ( sources for Madlib's Shades of Blue )

Untinted ( sources for Madlib's Shades of Blue )

↑ご丁寧にジャケットデザインまで揃えている

BLUE NOTEをあまり聴いてこなかった人間が買う音源としては、これは極上のものかもしれない。

何しろ、ヒップホップ的にオイシイネタが、手付かずの状態で詰め合わさっているのだから!

実は、これに先立って似たような企画はあった。

BLUE NOTE音源を、有名ヒップホップ・プロデューサー/DJ 3人にそれぞれミックスしてもらう、という企画だ。

これについてはまたページを改めて紹介するとして、

本作と合わせてチェックしたいのはこの↓コンピレーション・アルバムだ。

the new groove

the new groove

往年のBLUE NOTEの楽曲(70年代のものが多い)を、現代のヒップホップを中心とするミュージシャン、DJらがカヴァーする、という企画。

この手ではすっかり常連のGuruやDJ Premier(ともにGangstarr)やThe Rootsなどが、これまた定番のLonnie SmithやBobby Hutchersonなどの

有名曲をカヴァーしている。

なかでも特筆すべきなのは、ヴァイオリンのNoel Pointer による# Living for the City カヴァーだ。

Stevie Wonder の名曲だが、大胆にヒップホップアレンジされており、しかもヴォーカルなしのヴァイオリン・インストである。

強力なビートの上を、エレクトリック・ヴァイオリンが奏でるさまは、ちょっとしたものだ。

原曲の強いメッセージ性を踏まえた上で聴くと、また味わいがある。

The Roots が、まごうことなき(それも最高の)ヒップホップ・ “バンド” である、ということをまざまざと見せつけたアルバム。

彼らがいわゆる「打ち込み」でなく、バンド形態をとって音作りをしているは周知のことだが、

そのアドバンテージが何なのか、“何が”優れているのか。

それを分かりやすく教えてくれる一枚、と言ってもいいだろう。

「打ち込み」そのものは悪くはない。むしろ打ち込みにはそれにしか出せない独特のグルーヴがあるのだし、

それを生かした作品を送り出している他のグループも多い。

The Roots は、なぜ“生バンド”というスタイルをとるのか?

それは、彼らがやはり「ジャズを演っている」から、に外ならないのではないだろうか。

本作は、The Roots の初のライブアルバムだ。

主に2nd(『Do You Want More!!?!??』)~4th(『Things Fall Apart』)から選ばれた楽曲のライブテイクを収録したもので、

実際には複数のライブから採られているのだが、あたかもアルバム全体がワンステージのようにうまく繋がれている

(こうした、プロダクションひとつひとつの上手さも、The Roots の質の高さを示す証左だ)。

※国内盤解説には、3rd『Illadelph Halflife』から1曲も採られなかった、とあるが、# The Notic は明らかに # Hypnotic の変形である。

また、このバックでEarth Wind & Fire の# Shining Star を演奏しているのだが、The Roots は Erykah Badu、D'angelo らとともに

# shining starをカバーしている。

アルバムは、ライブらしくフロントマン Black Thought の強力なフロウで幕を開ける。

ダレずに終始テンションを持続しつつバンドを引っ張る姿は、まさにフロントマンに相応しい堂々っぷりだ。

#4 Proceed でのフロウも、聴いている側が煽られ否応なしにテンション上がる、素晴らしいパフォーマンスだ。

The Rootsの屋台骨、ドラムの?uestlove。

彼の叩くスネアは、乾いて軽い、スナッピーなサウンドだ。

まるでヒップホップのリズムマシンのようで、これを“チープな音”と評する人もいるだろう。

生ドラムで、敢えてリズムマシンをシミュレートしているのか、ラップを乗せるのには軽いスネア音が有利だからなのか?

それは分からないが、やはり人間が実際に演奏しているのである。ダイナミズムの自在さは、リズムマシンの比ではない。

?uestloveは淡々とパターンを叩いているようで、楽曲ごとのダイナミズムを上手くコントロールしている。

そして、ベースのHub。

でかい図体にパーカのフードを被り、シナモンスティックを加えて楽器を弾く姿が印象的だが、

非常に柔軟性のあるプレーヤーであることが窺える。

どっしりとしたヒップホップ・ビートから、スラッピングはもちろん、ジャズライクな4ビートランニングへも難なく移行し、また戻る。

しかも、ベースライン中に他の楽曲のワンフレーズをさえずるように織り交ぜつつ、グルーヴをまったく失っていないのだ!

彼がどんなジャンルも弾きこなせる器用なベーシストであることが分かるというもの。見た目からは想像できないが・・・(笑)

ヒューマンビートボックスの Rahzel、Scratch らが繰り出すビートと ?uestlove の応酬や、

一瞬で空気を別のものに変えてしまう Kamal のキーボードプレイ。

メンバーそれぞれが、“いま、ステージで起こっていること” にきっちり反応して、適切なテクスチャーを提示する。

これを “ジャズ” と呼ばずして、何をジャズと呼ぶのか?

レコードに収められた演奏は、あくまで「たくさんあるうちの一つ」に過ぎない。

ジャズミュージシャンのアドリブソロの如く、彼らは同じ曲を何通りにも演奏できる力を持っている。

ソウル・クエリアンズ4部作のうちのひとつ。

淡々とシリアスな内容をラップするMC、コモン。そのライミングもさることながら、トラック作りの絶妙さには定評がある。

メロウでメロディアスながら、決してそれに溺れることはない。ときに大ネタ使いもするけれど、それに頼った曲作りは無い。

本作でもそれは十分に確認でき、加えてソウル・クエリアンズのプロダクションらしい、スモーキーな心地よい閉鎖感がある。

全体的に曲のテンポはゆったりで、レイドバックした感じがアルバム全編に漂っている。

こうした雰囲気が好みの人なら、きっと気に入るアルバムだ。

冒頭の雰囲気は、ハードコアなHIPHOPを想像していた向きからは、面食らうかも知れない。

しかし、#3からはコモン流HIPHOPが全開だ。

the Roots のフロントマン Black Thought と、同グループのヒューマンビートボックス Rahzel が参加しているハードなトラック。

しかもこのバックで鳴っている柔らかなホーンは、気鋭のジャズトランペッター Roy Hargrove のアレンジによるもの。

これだけで、このアルバムの気概が分かろうというものだ。

そしてその後に(個人的にはこのアルバムのハイライトと言っていい)、#4 Doin' It が続く。

シングルカットされたこの曲は、ブート(違法コピー)も大量に出回ったらしく、コモン自身もそのことをネタにリリックを書いている。

キャッチーなフックも相まって、このアルバムを象徴する1曲ではなかろうか。

続く#5では、Bobby Calldwell の名曲をサンプリング。

元ネタからしてどんな曲調か分かるようだが、このメロウなトラック作りこそ、コモンの真骨頂と言うべきだろう。

歌詞カードからも分かるように、一部のハードコアHIPHOPに見られる女性蔑視(すべての女性=bitch) に、異を唱える内容となっている。

#10で見せるMC Lyte との応酬や、#13のシリアスな内容、そして D'angelo のキーボードが光る#14など、聴きどころは実に多い。

しかしそれは、豪華な客演陣によるものではない。

たしかにクレジットを見るかぎりでは豪華極まりない(#15ではジャズのヴァイブ奏者 Stefon Harris まで!)。

だが、アルバムを聴いていると、そうした「ビッグネームが参加しているんだぜ!」的な押し付けはまったく無く、曲に寄り添うように、

各人がそれぞれ能力を発揮している。

Stefon Harris など、名門BLUE NOTEで将来を嘱望される気鋭のヴァイブ奏者にも拘らず、バリバリにソロを展開するでもなく、

ここではテクスチュアとしてのヴィブラフォンの音を提示しているのだ。

こうした細事にも、コモンというラッパーの人脈の広さ、人望の厚さが分かろうというものだ。

さらに、ジャズへの深い理解と傾倒を感じずにはいられない。

ゆったりめのビートに、コモンの辛辣なリリックが展開されるアルバム。もしも国内盤と輸入盤があったなら、

ぜひ国内盤を入手してリリックを確かめて欲しい。訳に不満は残るかも知れないが、それでも

彼らを取り巻く環境を感じる一助にはなると思うのだ。

タイトルの意味は「沸騰直前」、意訳して「抑え切れない怒り」とでもいうような意味らしい。

ジャケット写真と相まって、やはりこの作品もアメリカに生きるアフリカン・アメリカンの現状を訴えている。

ジャケット写真に意味を持たせるのは、the Rootsの『Things Fall Apart』が有名だが、彼らもまた、ソウル・クエリアンズの一員なのである。

フランス語のラップ(フレンチ・ラップ)の第一人者、MC Solaar。

すでに JAZZMATAZZ や『Red Hot + Cool』の記事でその名前を出しているが、本作はその彼の2ndアルバム。

ジャズネタを前面に出すわけでもなく、生楽器を配しているわけでもない。オールドスクール・マナーに則った、正統派ヒップホップだ。

しかし、ジャズっぽい雰囲気に溢れている。

打ち込みのドラムに、ウッドベースのような深い低音。その上を、管楽器やオルガン的なサウンドが時折顔をのぞかせる。

きらびやかさや華やかさは微塵もなく、ストイックで骨太な作りだ。

MC Solaar のラップは、小気味良く滑らかだ。

抑えたトーンで、決して叫んだり怒鳴ったりすることはない。

静かな情熱をもって淡々と綴られるライムは、辛辣な批判精神に溢れている。

フランス語は早口でまくし立てるのに適した言語だというのを聞いたことがあるが、それは彼のフロウを聴けばなるほどと納得する。

単語の一つ一つは、16分や32分に刻まれた音符・休符そのものだ。

Jaco Pastrius の奏でるフレットレス・ベースのように、芯の強い細かな音を高速で並べつつも、ゆったりと大きなグルーヴを決して失わない。

本作のバージョンは二つある。

裏ジャケット色、表のロゴが黄色のものはトーキン・ラウド盤。記事のタイトルにしているのもこの盤だ。

後述するバージョン違いとは曲順が一部異なっている。

Incognito をバックに迎えた#5 solaar power と、the Rootsとの共演である#11 I'm doin' fine はこの盤でしか聴かれないものだ。

こちらはよりアシッドジャズ的と言える。個人的にはこちらがおすすめだ。

↓裏ジャケット地の色、および表の「MC Solaar」のロゴがオレンジのものがポリドール盤(日本盤もこれ)。

こちらにはSOON E MCらフレンチ・ラップの仲間たちでマイクリレーしたパーティ・チューンである#9 L'NMIACCd'HTCK72KPDPと、

#11 dieu ait son ameが収録されている。

よりヒップホップ的なスタイルが好みなら、こちらが良いだろう。

ちなみに1stアルバムはこちら↓

1stシングル# Qui Seme le Vent Recolte le Tempo はこのアルバムからのカットだが、

オリジナルよりも

『Talkin' Loud two』

↑のコンピレーションに収録されている Gangstarr リミックスバージョンのほうが断然カッコいい。

(上記のコンピはトーキン・ラウドの主なミュージシャンをだいたい網羅しているので、こちらもおすすめ)

1stは垢抜けない印象で、ヒップホップとしても微妙な感じだ。

初めて買うなら本作(2nd)のトーキンラウド盤、あるいは

『paradisiaque』

↑の3rdアルバムがおすすめだ。

2ndの方向性はそのままに、さらに洗練されたような内容。Warren GやSnoop Doggのような、いわゆるGファンク的雰囲気も持っている。

「ジャズ・ヒップホップ」という言葉の定義は曖昧だが、

おそらくその手の音楽で最も質の高いオムニバスアルバムは、これであると断言する。

ヒップホップに興味が出てきたジャズファンや、ジャズを聴いてみようと思うヒップホップフリークにとって、

これは最高の玄関となるはずだ。

本作は、エイズ啓蒙キャンペーン『RED HOT + COOL』プロジェクトの産物である。

まずはその参加ミュージシャンを挙げよう。

Digable Planets、Me'shell Ndegeocello、MC Solaar、Spearhead、Incognito、The Pharcyde、The Roots、Carleen Anderson、Us3、

Herbie Hancock、Donald Byrd、Don Cherry、Joshua Redman、Branford Marsalis、Roy Ayers、Pharaoh Sanders...

ジャズを主に聴いている人は、このうち下半分くらいの名前をご存知だろうし、

ヒップホップファンならば上の行の残り半分のミュージシャンを知っていることだろう。

さきに紹介した Guru の JAZZMATAZZ のように、ジャズミュージシャンとヒップホップの連中のコラボレーションであることは間違いないが、

JAZZMATAZZ は Guru 一人の人脈で成り立っていたコラボ企画である。曲の制作も Guru が中心となって行なった。

対し本作は、ひとつのプロジェクトに集まったミュージシャンたちがそれぞれに組んでそれぞれ曲を書き、パフォーマンスを行ったものだ。

曲の傾向もヒップホップの枠に留まらない、バラエティに富んだものとなっている。

このアルバムは、エイズに対する啓蒙および告発キャンペーンにのったものであるので、

MCたちのリリックもそうしたタフな現実に向き合うシリアスなものになっている。

(本作のビデオにはコーネル・ウエスト教授のインタビューなども挿入され、悲惨な現実を切々と訴えている)

CD2枚組で全16曲。出来ることなら全曲を紹介したいところだが、あえて3曲厳選する。

本作のハイライトは

#2 の MC Solaar と Ron Carter のコラボ、

#4 の Meshell Ndegeocello と Herbie Hancockのコラボ、

(曲名よりも参加ミュージシャンを覚えがちなアルバムである)

そしてDISC2の1曲目、Branford Marsalis のカルテットによる『Love Supreme』だ。

MC Solaar は、フランス語でラップをする(フレンチ・ラップ)ミュージシャン。

フランス語のリズムは英語とはまた違った感覚があり、淡々と綴られるラップは流れるような流麗さだ。

その彼の共演相手は Ron Carter。

Ron Carter は、ジャズファンにとっては今さら説明するまでもないが、いちおう紹介しておくと

60年代の Miles Davis クインテットを支えたベーシスト。まさに「生ける伝説(Living Legend)」である。

この Ron Carter のウッドベースに、MC Solaar のフレンチ・ラップが乗っかるさまは、鳥肌が立つほどカッコいい。

Meshell Ndegeocello は女性ベーシスト・ヴォーカリスト。

ジャズやファンクを土台にするも、その音楽性はまさにワン・アンド・オンリー。

強い問題意識を持ち、アフリカンアメリカンの置かれた状況などを辛辣に撃ち抜く作品をつくっている。

その彼女が組む相手は、これまたジャズの巨人、Herbie Hancock 御大である。

70年代、Headhunters をはじめとするエレクトリック・ジャズファンクを送り出してきたHancock。

ここでは、キャッチーなメロディの中にスリリングなファンク・ビートが仕込んである、素晴らしい演奏を聴かせている。

DISC1は上記のようにヒップホップ×ジャズミュージシャン、という構成なのだが、DISC2は比較的ジャズ寄りである。

3曲しか入っていないものの、その冒頭を飾るのは Branford Marsalis のカルテット。

Branford はこのとき、新進気鋭のサックス奏者で、現在に至るまでジャズの枠に留まらない活動を続けている。

たとえばSting やCarol King のバックで吹いていたり、Gangstarr の DJ Premier と組んで『Buckshot LeFonke』というユニットで

アルバムを製作したりなどだ。

この彼が取り上げた曲は、John Coltrane の有名な『Love Supreme(至上の愛)』である。

カルテットでの演奏なのだが、そうは思えないほど音が充実して満ちている。

それは Branford のサックスの音色が実に素晴らしいことを端的に示しているのだろう。

太く暖かでテナーらしい音とよく歌うメロディ。

サックスが「Resolution」のテーマメロディを吹き始めるときの、バンドの音の広がりっぷりはただごとではない。

『Buckshot LeFonke』のイメージが強かったので意外に思ったのだったが、

彼はストレートアヘッドなジャズをやってもヒップホップをやっても、どちらも素晴らしい。

さて、このアルバムの良いところは、参加ミュージシャンが多岐にわたっているということだ。

もし、これからジャズ寄りのヒップホップ、あるいはヒップホップに接近したジャズミュージシャンを探そうと思うなら、

まずはこの作品に参加したミュージシャンのオリジナルアルバムから掘っていけば良い。

そこから自分好みのミュージシャンを見つけられると思う。

このアルバムは、言わば「ハブ」のようなものであると思っている。

ここから、様々な方向に伸びているジャズヒップホップなるものを漁っていくことが出来る。

ジャズ好きもヒップホップ・ファンも、ぜひ聴いて欲しい。

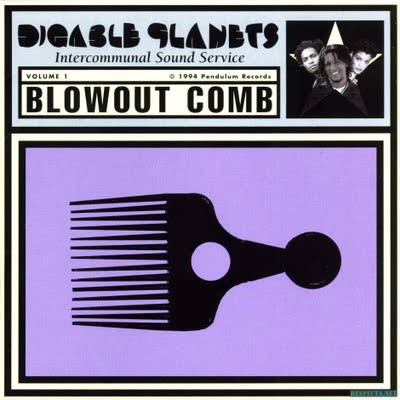

世間的には、いわゆる「一発屋」とも揶揄されかねないヒップホップグループ。

個人的にはもっとも活動再開して欲しいグループ。

アルバムを2枚リリースした後まったく音沙汰が無くなってしまったからだ。

リーダーの Butterfly、それに Doodlebug、紅一点の Ladybug Mecca の3人からなる3MCの形態。

いわゆるアメリカ的ヒップホップグループとは一線を画し、「お上品な」感じさえする。

上品というのは、PARENTAL ADVISORY が付くようなリリックとか、

メンバーが銃で撃たれたとかクスリで捕まったとかとは無縁、ということだ。

それが悪いわけではなく、むしろヒップホップという音楽の懐の深ささえ感じる。

彼らの楽曲で圧倒的に有名なのは、1stアルバム収録の# Rebirth Of Slick (Cool Like Dat) だ。

今聴いても本当にカッコいい。

1stアルバム『Reachin'』

1stアルバム『Reachin'』

しかし1stアルバムは、いささか無機質的に過ぎるというか、冷たい印象が強かった。

今回紹介するのは、彼らの2ndアルバム。

彼らの音作りはより有機的になり、良い意味でヒップホップぽくなったように思う。

先に述べた# Rebirth Of Slick (Cool Like Dat) のようなインパクトのある曲は無いものの、一つひとつの楽曲がジャズの雰囲気をうまく演出している。

3人のMCはそれぞれ淡々とラップする。感情的になりすぎず、クールに徹している。

だがその内容は政治にも当然言及し、辛辣である。

そのクールさがトラックと上手くマッチして、これぞジャズヒップホップだ、と思わせる。

元ネタにジャズを用いてはいる。

例えば#8 The Art Of Easing では Bobbi Humphley の名曲『Black And Blues』を大ネタ使いしているが、

それを「ウリ」にすることはない。

元ネタをジャズに求めたことを強調する(→ US3 )でもなく、

ジャズミュージシャンとの共演(→ JAZZMATAZZ )でもなく、

ジャズ的即興の妙をヒップホップに置き換えて取り込む(→ THE ROOTS )でもない。

にもかかわらず、彼らの音楽にはジャズを感じる。

#5 Borough Check 。ここでも Guru がゲストとして登場する。

やはり風格というか、Guru のラップがカットインしてくる瞬間は(CDの解説で松尾潔氏も書いているが)鳥肌が立つほどカッコいい。

本作の日本盤には、ボーナストラックとして#15 Rebirth Of Slick (Cool Like Dat) のリミックスが収録されている。

はっきり言って、オリジナルとほとんど大差ないリミックス(聴き比べてみて、初めて違いが分かる程度)。

ついでなのでこの# Rebirth Of Slick (Cool Like Dat) にも触れておくと、

元ネタはJazz Messengersの『Stretching』。

印象的なベースラインは、冒頭2小節をサンプリングして、速さを落としてループさせている(その分音程が下がっている)。

だから# Rebirth Of Slick (Cool Like Dat) のベースラインをウッドベースで弾くと、ポジショニングやラインの繋がりで違和感を感じる。

2小節のループだから、2小節目の最後→1小節目の頭への繋がりが弾きにくい、とか、

低い音域でこのベースラインは、普通のウッドベースの発想では出てこない、など思う。

なお、それに被さるホーンリフも、同じ曲からのサンプルだ。

これも冒頭の1フレーズだけをサンプルしてリピートさせている。

彼らが活動を休止してずいぶん経つが、2007年に再結成されたという。それを期してか、ベスト盤も発売された。

1st、2ndアルバムから選曲したもので、ジャケットもその2枚をミックスしたような作りだ。

彼らの音楽をまったく知らなければ、ここから入るのもいいかも知れない。

余談だが、Butterflyは “Ish” という変名で 4hero の楽曲に客演している。これについては別記事で触れる。

ジャズ・ヒップホップという呼び方が適切かどうか分からないが、現時点で最高のジャズ・ヒップホップを

展開するグループは、この The Roots を置いて他にない、と言い切ってしまおう。

さきに紹介した Guru の JAZZMATAZZ とも、Us3 ともまた違ったアプローチ。

それは、言ってみれば「ヒップホップのフォーマットでジャズを演奏する」とでも言おうか。

生バンドを主体としたヒップホップグループというのは The Roots の他にも存在するが、多くは打ち込みトラックを

ドラムとベースによる演奏に差し替えただけのものに終始している気がする。

The Roots の演奏には、楽器間のインタープレイに似た緊張感が漂っている。

MC、Blackthought がラップする後ろで力強くノックする ?uestlove のドラム、有機的にグルーヴを推進する Hub のベースライン……

サックスで Steve Coleman が参加しているのも、彼らのジャズに対する姿勢が分かろうというものだ。

本作は、彼らの2ndアルバム『Do You Want More?!!!??!』から4曲、それにUKのミュージシャンと共演した

2曲を加えたEPだ。

ジャケットを見ればわかるとおり、Talkin' Loud レーベルからのリリースである。

ジャズ・ヒップホップにも力を入れていた Talkin'Loud が、同じようなことをやっている The Roots に目をつけ

レコーディングした……というところだろうか。

その2ndとは↓である。 『Do You Want More?!!!??!』

『Do You Want More?!!!??!』

当時は「サンプリングなし、スクラッチなし」、言わばヒップホップの常識を覆す言葉とともにリリースされた。

内容についてあまり期待しなかった向きも多かったことだろう。

しかし。

「それっぽい」、あるいは「ごっこ遊び」で終わらない、本気でグルーヴを追求した生演奏ヒップホップをやっている。

とは言え、曲数が多いな……と思ったら冒頭のEPを勧める。

この2ndの魅力を凝縮したような内容だ。

逆に、EPを聴いてこのグループに興味を持ったなら、2ndや

1st↓をチェックして欲しい。 『Organix』

『Organix』

そして彼らはこの後、サンプリングも採用した3rd、そして大傑作と呼び声高い4thをリリースするのだが……

それはまた別記事で紹介しよう。

「ジャズ」と「ヒップホップ」の邂逅をはじめにメジャーに浸透させたのは、おそらくこの作品ではなかろうか。

もちろん、こういう路線の元祖は言うまでもなく Miles Davis の『Doo-Bop』なのだが、

HIP HOP界隈では既に大物であった Gangstarr のMCである Guru のソロプロジェクトともなれば、がぜん注目性が増す。

しかもジャケットの上部に「an experimental fusion of hip-hop and jazz」(ジャズとヒップホップの実験的融合)とあるとおり、

ジャズミュージシャンをゲストに迎えヒップホップを展開するコンセプトだ。

Us3 のように「ジャズを元ネタとして用いること」とはまた異なったアプローチで、ジャズ・ヒップホップを提示している。

もともと Gangstarr というグループはジャズをルーツに持っている。

メンバー(MCの Guru と DJ Premier)二人ともジャズ好きであるためと思うが、

このプロジェクトではその趣味を前面に押し出したかたちだ。

参加しているジャズミュージシャンは、

Donald Byrd

Lonnie "Liston" Smith

Roy Ayers

Branford Marsalis

Donald Byrd や Roy Ayers は、ヒップホップのネタとして定番な作品を出してきた連中だ。

しかしゲストは、これだけではない。

Brand New Heavies の N'dea Davenport(Guru とは大学の同期だったらしい)

Cortney Pine(サックス)や Ronny Jordan(ギター)、そしてフランスのラッパー、MC Solaar ・・・

といったアシッド・ジャズ勢も参加している。

Guru は彼らの作品に客演しており、今回のコラボはその関係もあったのだろう。

ジャズ・ヒップホップを語る上で、この作品と Guru を外すわけにはいかない。

当時、新進気鋭の若手ジャズマンだった Branford Marsalis(サックス)も参加しているが、

Branford はほぼ同じ時期にGangstarr の DJ Premier と組んでジャズとヒップホップの融合的プロジェクト

「Buckshot LeFonke」を始動させている。

『JAZZMATAZZ』プロジェクトは大ヒットし、以降も続くことになる。

同じコンセプトで出された『Vol.2』↓

Vol.1と同様、BLUE NOTEレコードを模したようなジャケットだ。

前作にましてゲスト陣が豪華。

Me'shell Ndegeochello や Freddie Hubbard 、なんと Jamiroquai まで参加しているのだから!

↑ジャケット違い

こちらは豪華なゲスト陣が、ヒップホップというフォーマットにどう絡むのかを楽しむものと思う。

個人的には、 Vol.1 のほうがヒップホップとしてキレイにまとまっていた印象。

で、この数年後『Vol.3 Street Soul』なるものが出るのだが、

はっきり言ってジャズ色は薄まり、R&B寄りになった(タイトル通りとも言える)。

同じ路線を求めるなら、期待外れかもしれない。

さらに数年後の『Vol.4』を最期に、Guru はこの世を去ってしまった。

この遺作はプロデューサーがアレなので( 詳細は→ bmr.jp ←リンク切れています)、

できれば買わずにスルーしていただきたい。

ジャズの名門レーベルBLUE NOTEからデビューしたHIPHOPユニット・・・という紹介も今や昔。

正直、彼らの時代は終わった感があるけれど、自分にとっては重要な作品。

ジャズをサンプルする手法は珍しくない、ということを知ったのは、ずっと後のこと。

US3はいわゆる「大ネタ使い」で、あからさま過ぎるサンプルだが、

音楽素人だった当時の自分には衝撃的で、以降の自分の音楽の趣味を決定づけたといっても過言ではない。

これをきっかけにジャズにハマり、同時にHIPHOPにも傾倒していった。

今でもこれはときどき聴く。

有名な「Cantaloop(Flip fantasia)」や「Sooky^2」だけでなく、

アルバム通して好きな作品。

MCのRahsaan、Kobie Powellはアクが強くなく聴きやすいラップをしているし、

Tukka Yootも味のあるラガマフィン・ラップを披露している。

これに参加しているミュージシャンは、アシッド・ジャズ関連の人たちが多い。

トランペットのGerard Presencer、トロンボーンのDennis RollinsはThe Brand New Heaviesのホーンセクションだった。

サックスのSteve WilliamsonはTalkin'Loudレーベルからアルバムを出している。

ギターで数曲のみ参加しているTony Remyも、この手の音楽ではよく見かける人。

ちなみに、

↑のようなジャケットのバージョンも存在するのだが、こっちが先に発売されたもの。

冒頭の写真はリイシュー。

また、BLUE NOTEからはこれの元ネタ集として

『BLUE NOTE presents BLUE NOTE~ヒップ&ファンク』

という作品もあり、併せて聴くとなお良し。

このCDのライナーには、

元ネタがかっこいいから『Hand on the torch』 はかっこよくて当然、なんてコメントがあったような。