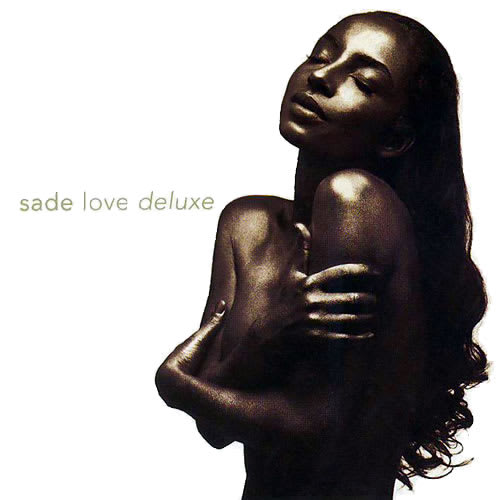

イギリスを拠点として息の長い活動を続けるバンド、SADE。

ヴォーカルの Sade Adu の存在感は、主張しすぎず、空気にならず。

ポップスにもR&Bにも括れない、独自のポジションを築いているバンドだ。

本作は彼らの2ndアルバムに当たる。

ジャズ好きなら、#1 Is It a Crime のビッグバンド・ジャズ風なオーケストレーションに

「おっ、これは良いかも?」と思うだろう。

そして代表曲のひとつである#2 Sweetest Taboo へ。

#3以降も非常に “SADEらしい” 楽曲が続く。

2ndにして、彼らの音楽性をこれほど現したアルバムもないと思う。

#7 Punch Drunk は、サックスが艶やかに響くインストゥルメンタル。

アシッド・ジャズのアルバムには、しばしばこうしたインスト曲が挟まれることが多いが、

決して“箸休め”的になることはない。

インストもヴォーカル曲と同等に作られている(作り手からすれば、それは当たり前のことなのだが)。

#11 Maureen は軽快なビートでアルバムの終わりを爽やかに締めくくっている。

中盤には#5 Jezebel のような内省的で暗い楽曲もありながら、

小説で言うところの「読後感」が、とても良いアルバムである。

日本におけるフレンチ・ポップスの代名詞といえる存在、クレモンティーヌ。

彼女の初期の頃のベスト盤的なポジションが、本作だ。

カテゴリ分けに迷って「R&B」枠に入れたが、このアルバムは決してR&Bではない。

DEEP FOREST のようなエスニック・テクノっぽい冒頭から、ジャズありボッサあり、様々なフォーマットで

彼女のかわいらしいヴォーカルを楽しめる作りになっている。

日本びいきの彼女には、日本だけの独自企画盤も多く存在するが

本作は海外でもリリースされたものだ。

もちろん代表曲を集めてはあるのだが、「曲の有名さ」よりも「楽曲のクオリティ」に視点をおいて組まれている気がする。

それ故、聴き飽きないアルバムになっている。

これを足がかりに、彼女の他のアルバムを聴きたくなる。

幅広い音楽センスと、コマーシャルな楽曲との絶妙な距離感。

彼女はもっと評価されて良いと思う反面、知られ過ぎてつまらなくなるくらいなら

いっそこのままでいい、とも思う。

複雑なファン心理だ。

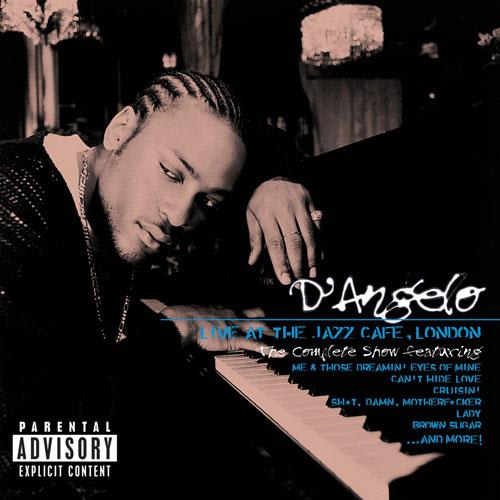

1stアルバム『Brown Sugar』リリースの後、日本独自の企画盤としてリリースされたライブ盤。

ライナーを読むとライブハウスには観客が殺到して締め出しを食らった人が大勢いたようだ。

曲数は6曲と少ないが、プレミア付きのライブを収めた貴重なアルバムである。

『Brown Sugar』からは4曲(カヴァー含めると5曲)。

フレンドリーな雰囲気で始まる #1 Me & Those Dreamin' Eyes of Mine。

アルバムでは中盤の曲だが、冒頭に持ってきても違和感がない。

カヴァー2曲を挟んで後半は

#4 Shit Damn, Mother Fucker

#5 Lady

#6 Brown Sugar

と続く。

#5 でのバンドメンバー紹介を兼ねたソロ回しは、ライブならではの演出。

低音が回り過ぎじゃないか? と思うくらいのオルガンのベースが、自分がその場に居るかのような臨場感を掻き立てる。

ラストに1stのタイトルトラックを持ってくるのも心憎い。オルガンのイントロが鳴り響いた瞬間に沸き立つ歓声。ライブの醍醐味そのものだ。

カヴァーの2曲は、

#2 Can't Hide Love (EW&F のカヴァー)

#3 Cruisin' (Smokey Robinson のカヴァー、1stアルバムにも収録)

D'angelo は他にも多くの70年代ソウルをカヴァーしている。

観客も当然、同様の志向を持っている人が多いので、イントロや冒頭のフレーズが流れるだけで歓声が上がる。

そればかりか、#2 の曲のブレイク部分では “合いの手” が入っている。 これもライブ盤ならではの “ノイズ” だろう。

1996年リリースだが、2014年に “完全版” なるものがリリースされた。ライブの全曲を収めており、海外でも発売されたものである。

もし今から入手するのなら、もちろん完全版だ(96年版は既に廃盤で中古レコード店でしか入手できない)。

とはいえ、オリジナルの96年版でもその魅力は十分に伝わる。

【関連アルバム】

1stアルバム『Brown Sugar』

音楽をいろいろと聴いてきて、人生経験もそれなりに積んできた “ オトナ ” に薦めたいアルバム。

書いてしまうと陳腐で語弊がありそうだが、本作を聴きながら思ったのはそういう感想だった。

最近入手したCDではない。

リリースは随分前だが、リアルタイムで手に入れたわけでもない。

『Love Deluxe』で SADE を知り、ベスト盤から『Promise』へ流れ、間に『Lovers Rock』を挟んで、ようやく本作を手にした。

はじめは資料として、というか “ いつか使えるかも知れないネタ ” として押さえておく、という感じが強かった。

手に入れたものの、あまりプレーヤーに入れなかった。

何故かというと、キャッチーな楽曲がないから。

# Kiss Of Life や # Smooth Operator、# Is It Crime のような、ふとした瞬間にメロディが浮かび上がってくるような曲がないのだ。

タイトルトラック #1 Love is Stronger Than Pride からしてほぼアカペラに近い、最小限のオーケストレーション。

絵画に例えるなら水墨画のような印象だった。

ところが、実際にかけながらデスクワークなどをしていると、意外にも暗い印象は受けない。

自分の受け止め方が変わったのかもしれないが、もしそうだとしたら歳をとって経験を積んだから、とも言えると思う。

SADEのサウンドは、とても都会的で洗練されている。

常にどんよりと曇った空を表現しているような曲調は、若い頃はピンとこなかったが、

仕事をしていて荒んでしまった心に煩わしくなく、そっと寄り添ってくれる。

#2 Paradise に代表される控えめながらもしっかりとエッジの効いたベース&ドラムは、甘くない現実と戦う後押しをしてくれる。

日頃BGMとしてときどき部屋で流していて、ある日突然「このアルバム、いいな」と思うような作品である。

ピアノ/キーボード奏者 Robert Glasper 率いるヒップホップユニット、ROBERT GLASPER EXPERIMENT。

現役ジャズ・ミュージシャンが出すこのテの作品は、もはや目新しくはない。

BUCKSHOT LeFONKE や RH FACTOR など、似たようなコンセプトのアルバムはすぐにいくつも思い浮かべられる。

「ジャズ × ヒップ・ホップ」という “試み” は Miles Davis の『Doo-Bop』以降、じつに30年以上(!)続いていることになる。

普通に考えれば、もうそろそろ “試み” の域を脱出してそれなりの “落ち着きどころ” を定めていようものだ。

しかし、70年台のクロスオーバー・ジャズが「フュージョン」と名を変えて一ジャンルとして確立したのに比べ、

この「ジャズ × ヒップ・ホップ」なるモノの収まりは、どうにも悪い。

このブログのテーマでもある “アシッド・ジャズ” という呼称が、中身はさして変わらないのに

“クラブ・ジャズ” → “Jazzy-Vibe” → “Nu-Jazz” ...などと名前を変え続けるのは、

この「ヒップ・ホップとの付き合い方」が定まらないのが原因ではないかと思ったりする。

さて、本作は初めに『Black Radio』がリリースされた後、約1年後には『Black Radio 2』がリリースされた。

コンセプトは同じなのだが、数回聴くうちにこの2作は単なる続編ではなく方向性を変えて作られたと思うようになった。

第一弾の『Black Radio』。

叙情的なアコースティック・ピアノの旋律、クールなエレピのバッキング……

ピアニストである Glasper のサウンドは、Herbie Hancock を想起せずにはいられない。

なんといっても Erykah Badu の歌うスタンダード#2 Afro Blue が秀逸だ。

既存の価値観を(良い意味で)壊した! などともてはやされているが、そういう印象は受けなかった。

そもそも、若い世代にとっては# Afro Blue がスタンダードであったことすら知らない可能性がある。

この曲が Erykah Badu の新曲だという受け止め方をされたかも知れない。

実際にそうであっても違和感はない。

それだけ Erykah Badu という歌い手が、ジャズの普遍的な魅力を身に付けているという証左にほかならない。

本作は他にも#3 Cherish The Day、#12 Smells Like Teen Spirit などカヴァー曲が目立つ。

#3 Cherish The Day は SADE の楽曲。ここでも Herbie Hancock を思い出す。

Hancock は'96年のアルバム『New Standard』で、同じく SADE の# Stronger Than Pride をカヴァーしていたのだ。

SADE のジャズ傾向を証明する材料でもある。

#12 Smells Like Teen Spirit は言わずもがな、オルタナティブロックの雄:NIRVANA の代表曲である。

新世代ジャズミュージシャンは、こうしたロックの楽曲も自分のレパートリーに加えていることが多い。

8弦ギターの Charlie Hunter は ROXY MUSIC、ピアノの Brad Mehldau は RADIO HEAD の楽曲をそれぞれカヴァーしている。

その流れで捉えればこの選曲はなんら驚くことはない。

ほかの客演は Lalah Hathaway、Bilal、Me'shell N'degeochello など、いずれもこのテの音楽にはお馴染みの豪華な顔ぶれだ。

これをリリースした時点で次作の構想はあったのだろう。

続く『Black Radio 2』は、全12曲中11曲が Glasper のオリジナル楽曲だ。

意図的なのか、同じようなコード展開が形を変えて曲中あるいは曲間に散りばめられていて、たびたび顔をのぞかせる。

これにより、アルバム全体がひとつの楽曲のようにまとまっている。

多彩なゲストは前作同様だ。

Jill Scott 、Norah Jones あたりは順当だが、意外なところでは Faith Evans、Snoop Dogg、Brandy など。

自身の作品ではあまりジャズ要素を感じさせないミュージシャンたちだ。

聴いていると、ジャズやHIPHOPに限らずR&B、ソウル、ファンクなどバラエティに富んでいる印象がある。

これこそが、『Black Radio』の所以なのだろう。

ラジオから流れてくる、黒人コミュニティのあらゆる音楽……そういうものを、表現したいと思っているのではなかろうかと思った。

そういう意味では、映画『ブルース・ブラザーズ』に通じるものがある。

『Black Radio 2』にはデラックス・エディションがある。

ボーナストラックが4曲追加となっている。うち3曲がオリジナル!

しかも通常盤に参加していないゲスト(Macy Grayなど!)の参加楽曲である。

さらに、Bill Withers の# Lovely Day をカヴァーしている。

これから購入するなら、このデラックス・エディションがぜったいお得だ。

ミュージシャンであり活動家でもある Michael Franti 率いるバンド SPEARHEAD の代表作。

全体にゆったりとしたグルーヴが漂うアルバム。

『Home』というタイトルのとおり、暖かくどっしりとした大地を感じることが出来る。

もしかすると、この記事は読まないで先入観なしに、まずは聴いてみたほうが良いかもしれない。

Michael Franti は強いメッセージ性を持つポエティックなヴォーカルを持ち味とし、ラップのようでもあるが、やはり異なる。

こう書いてしまうとなんだか社会問題を糾弾するような鋭さを感じてしまうかもしれないが、

HIP HOP をも飲み込んだ音楽性の広さは、広義でのブラック・ミュージックだ。故に、カテゴリは“SOUL/R&B”とした。

『Red Hot + Cool』に収録されている# Positiveは、このアルバムから採られている。

ライムを読めば一目瞭然だが、この「Positive」は決して「前向き」という意味ではなく、「反応;陽性」という意味だ。

抑えたトーンで淡々と語られるラップは、社会問題としてのエイズに対する強い警告を含んでいる。

クールなバッキングは8弦ギターのCharlie Hunter 。

【関連アルバム】

# Positive はこのコンピレーションに収録。

『Red Hot + Cool』various artists

Chalie Hunter の作品は印象的なジャケットが多い

『Songs From Analog Playground』Charlie Hunter

発売当初はミニ・アルバムという触れ込みだったような気がするが、今となってはレギュラーアルバム・ラインナップのひとつ。

彼女の3rdアルバムである。

裏ジャケット

1stのジャズ、2ndのR&Bと来て、本作はHIP HOPの手法をふんだんに取り込んだ内容だ。

といっても方向性が大きく変わったわけではないので、今までのファンもご安心を。

ジャズファンは #8 Think Twice に耳目が行くだろう。

ご存知 Donald Byrd と Mizell 兄弟の Sky-Hi Production による、70年代Blue Noteを代表する名曲。

サンプリングの定番ネタでもある。

原曲よりさらに官能的なアレンジで、Roy Hargrove のトランペットが艶っぽく響く。

タイトルトラックである #9 Love of My Life Worldwide Underground では、Erykah 含め4人の女性ヴォーカリストが、マイクリレーを繰り広げている。

他のメンツは Queen Latifah、Angie Stone、Bahamadia 。

Angie Stone は D'angelo のライブ盤でもゲスト出演していて、Bahamadia はRoni Size のアルバムで客演している。

つまり、いずれもアシッド・ジャズの “身内” だ。音楽の指向が一致すれば当然のことだろう。

Erykah が先頭を切ったあとに、パーティ・マナーを熟知したLatifah の貫禄のフロウが登場。

続くは滑らかな Angie Stone のライミング。“Soul Singer” のフレーズが耳に残る。

さらに、抑制の効いたトーンでの Bahamadia のクールなラップが冴える。

パーティー・チューンの定番 # Lady Marmalade を思わせる作りで、ファンクネス溢れる強力なビートをバックに、それぞれが個性を存分に発揮している。

初めて聴いた時には“イロモノ”な印象だったが、

聴きこむうちに、はじめの頃に感じた野心的な印象は残りつつ、1stからのメロウな流れも本作に一貫して流れていると感じる。

このアルバムの奥深さを知ったような気がした。

【関連作品】

『Steppin' Into Tomorrow』Donald Byrd

# Think Twice のオリジナルを収録。他にもサンプリングの定番ネタの宝庫。

70年代Blue Noteを聴く上で外せないアルバム。

『New Forms』Roni Size / REPLAZENT

タイトルトラックに Bahamadia 参加(彼女はGuru (GANGSTARR、JAZZMATAZZ)のプロデュースでデビューしている)。

全体的に無機質なようで有機的なビートは、繰り返し聴きこむことで良さが分かってくる。

Erykah Badu の2ndアルバム。前作『Baduizm』よりもジャズ色は薄れ、ソウル、ファンクに接近した印象。

とくに冒頭の#1 Penitentiary Philosophy は前作とはまったく異なったアプローチの楽曲で、それまで Erykah Badu に持っていた

イメージを覆すものだった。

しかし、それは聴き始めの頃だけだ。

繰り返し、アルバムを通して聴くことで、これも彼女の持つ多面的な魅力のひとつに過ぎないとわかる。

全体には前作通りの、ゆったりとしながらも力強くノックするビートが流れている。

D'angelo『Voodoo』や The Roots『Things Fall Apart』、Common の『Like Water For Chocolate』とともに

“ソウル・クエリアンズ 4部作” のひとつであり、やはり共通するのは濃密でスモーキーな空気感だ。

R&B、ソウル、ファンク、ヒップ・ホップが渾然一体となって、カテゴライズするのが無意味に思える。

シングルカットされたのは#12 Bag Lady 。

比較的、前作のイメージ通りの聴きやすいソウル・バラードだが、この曲以外にもアルバムには聴きどころが多い。

#3 My Life

心地よくハネるファンクビートとコーラス部分がとても気持ち良い。ディスコナンバー、というわけではないけれど、ひそかに体が動いてしまう楽曲。次の曲へのつなぎもカッコいい!

#8 Kiss Me On My Neck (Hesi)

ヒップ・ホップ様のビートにヴォーカル・リフが絡む、ハードコアな楽曲。バックにコンガ・フルートが鳴っているのが、またソウルフル。

#11 In Love With You

レゲエっぽい楽曲で、Stephen Marley ( Bob Marley の息子!)とのデュエット。 妖しげな雰囲気がアルバムのなかで良いアクセントになっている。

記事を書くために頭だしをして聴いてみたが、違和感があった。

この作品は、アルバムを通して一つの楽曲として聴けるのだ。

聴くものを飽きさせず疲れさせず、ゆったりと楽しめる。

「神が与えた豊かな才能」――――

まったくその通りだ、と思った。それくらい、この作品が出たときには衝撃を受けた。

ここしばらくはぷっつりとアルバムリリースが途絶えてしまい、寂しい限りだが

2000年にリリースされた本作は、10年経った今でも素晴らしいインパクトと深い音楽性を失っていない。

本作はD'angelo の2ndアルバム。

Erykah Badu のページでも触れたとおり、いわゆるネオ・ソウルの金字塔的作品といえる

(その Erykah Badu は、D'angelo のライブで前座を務めたことからそのキャリアをスタートさせている)。

両者に共通するのは、やはりその音楽性だ。

古いソウルの持つしっかりとしたグルーヴ、ヒップホップの貪欲な融合性、そしてジャズの即興的、偶発的なインタープレイ……

このアルバムには、それらがすべて凝縮されている。

そして本作は、『ソウル・クエリアンズ4部作』のうちの1つでもある。

『ソウル・クエリアンズ』とは、D'angelo や Erykah Badu らネオ・ソウルのミュージシャンと、

ジャズを自らの基盤に置くヒップホップグループ(例えば The Roots やMCの Common)、それにブラックミュージックへの

傾倒を見せるジャズ・ミュージシャンらの集団の呼称だ。

彼らは集団でスタジオに入り、ジャムセッションを繰り返してアルバムを作成していった。

それが異なるミュージシャン名義で計4作品あるために、上記のように呼ばれる。

なにしろこんな風に白目を剥いて鳥(?)を抱えている有様である

共通するのは、個々のミュージシャンが音楽的せめぎ合いを繰り広げている、濃密な空気だ。

どことなくスモーキーなサウンドは、やはり往年のジャズのレコードを思わせる。

メロウなグルーヴがゆったりと流れつつも、そのビートは確固として強力。ヴォーカルもラップもドラムもベースも、

その場にあるすべての音が等価で主張しあい、互いを引き立てている。

このアルバムに参加するメンバーも、そうそうたるものだ。

#2 Devil's Pie は Gangstarr の DJ Premier がトラックを担当。カットインされるフレーズが、実にスリリング!

#3 Left & Right では Wu-tan Clan の Method Man と Redman が熱いラップの応酬をカマしている。

#5 Send It On で柔らかなホーンアンサンブルを聴かせているのは、トランペッターの Roy Hargrove だし、

#9 Spanish Joint の洗練されたバッキングをしているのは8弦ギターを操るジャズギタリスト、Charlie Hunter なのである。

そして忘れてならないのが、このアルバムを最初から最後まで支える強靭なリズムセクション。

ドラムは The Roots の ?uestlove、ベースは超一流のスタジオミュージシャン、Pino Palladino!

?uestlove の乾いたスネアは、グルーヴを推進させる「トリガー」。

その信頼度は The Roots のアルバムで証明済みだが、本作でもそれがいかんなく発揮されている。

Pino Palladino は白人でありながら黒いグルーヴを非常に上手く表現できる凄い人。

#1 Playa Playa で、冒頭からスリップするようなタメの利いた粘っこいグルーヴを提示する。

彼は、モータウンの伝説ベーシスト James Jamerson のトリビュートアルバムにも参加している。

(この企画にはChuck RainyやWillie Wheeksらも参加)

しかしこの豪華なミュージシャン陣も、D'angeloの音楽を実現する素材に過ぎない。

冒頭の言葉は D'angelo のライブアルバムの帯からの引用だが、D'angelo の歌唱力やソングライティング能力のみならず、

様々な要素をまとめ上げるセンスが素晴らしいと言えるだろう。

#10 Feel Like Makin' Love の斬新なアレンジにも、その才気が現れている。

Roberta Flack の代表曲であり、ジャズファンにとってはMarlena Shaw の名演で知られる名曲だ。

これを、ヒップホップ的な抑制の効いたビートをバックに流し、艶のあるファルセットで囁くように歌い上げる姿は、官能そのものと言ってよい。

あきらかに Curtis Mayfield や Marvin Gaye 、Prince あたりに影響を受けている、そのことがよく分かるアルバムだ。

ソウルでもR&Bでもない、もちろんジャズの枠にも収まらない。

広義の(そしておそらく本当の意味での)「ブラックミュージック」そのものだ。

このブログは主にアシッド・ジャズのCDを紹介するのが趣旨だが、アシッド・ジャズを含めた「ジャズの周辺の音楽」を採り上げる。

ソウルもテクノも採り上げるつもりだ。

R&B方面でジャズ寄りなミュージシャンと言ったら、Erykah Baduは外せない。

ネオ・クラシック・ソウル、あるいはネオ・ソウルという言葉が聞かれるようになったのは、

この Erykah Badu や D'angelo がシーンに登場してきた頃だったように思う。

それまでのR&B、例えば80年代のブラック・コンテンポラリー(ブラコン)と呼ばれる音楽は打ち込みのビートを基本としていた。

90年代に入ってからそれは、どんどんと複雑化する様相を見せた。

一方で、それに反発するように生演奏主体のオーガニックなグルーヴを押し出したソウル・シンガーも出てきた。

彼らは、70年代の Donny Hathaway や Curtis Mayfield を彷彿とさせるような生身のグルーヴを提示し、

それまでのR&Bとは一線を画す存在となった。そして、そうした音楽をネオ・ソウルと呼んだ。

さて、そのネオ・ソウル(という呼び方を本人がどう思っているかは置いといて)の代表的存在であるErykah Baduの

生のグルーヴを分かりやすいかたちで聴けるのが、タイトルのとおりライブアルバムである、この『Live』だ。

いきなり冒頭、地を這うようなベースが Miles Davis の So What を弾き始める。

Roy Ayersの名曲にしてサンプリングネタの定番 Searching や、Mary Jane Girls の All Night(Long)などカバー曲もあり、

#8 Boogie Night ではドライブ感溢れる4ビートランニングが聴ける。

Erykah Badu の歌い方には Sarah Vaughan などジャズヴォーカルの強い影響を感じるし、

バンドの音作りにもジャズ的なハーモニーやアプローチを見ることができる。

なお、このアルバムで演奏されている曲のオリジナルは

↓のアルバムに収録されている

『Baduizm』

『Baduizm』

こちらにはなんと、Ron Carterが1曲だけだがゲスト参加してウッドベースを弾いている。

# Certainly はアコースティックバージョンとエレクトリックバージョン(flipped it )とで2曲分収録されているのだが、

(これが『Live』では繋げて1曲として演奏されている)同じメロディを持つ曲でもアレンジで全く違った表情を見せる、ということがよく分かる。

『Baduizm』は全体的に落ち着いたトーンだが、底には強力なグルーヴがずっと流れている。

『Live』と併せて聴くと、そのことがよく感じ取れるはずだ。

SADE は、寡作で息の長い活動を続けているイギリスのバンドだ。

デビューは80年代なのだが、オリジナルアルバムは現在までに6枚しか出ていない。

活動を休止したかと思われるほど作品間が長いのだ。そしてその間、ライブやツアーなどを行わないこともある。

メンバーは4名。

ヴォーカル、ギター&サックス、ベース、キーボードからなる。

ヴォーカルの Sade Adu はナイジェリア出身の黒人女性。ジャケットの写真も彼女だ。

ジャズの影響が色濃く感じられる、洗練されたサウンドメイク。

ジャンルとしては、R&Bにカテゴライズされることが多い。

とくにファースト、セカンドアルバムあたりでは、ボッサのビートやホーンアレンジなど、ジャズ的要素が多く見られる。

当時のブラックミュージック(ブラック・コンテンポラリー、略してブラコンなどと呼ばれた)の中にあって、

彼らの音はひときわお洒落な音楽と評された。

しかし彼らは少しずつ、独特のオーガニックなヴァイヴを深化させていったように思える。

このアルバムは、憂いを含んだような内省的な曲が多い。

その中で、#5 Kiss of Life がとくに素晴らしい。明るい曲調で、とっても聴きやすい。

メンバーにドラムがいないことからも分かるとおり、このバンドの楽曲はビートを強調しない。

それは例えばクラシックの歌曲のような感じというのとも違っている。

アメリカのR&Bのように、ガツンとノックするようなビート感は無い。

ところが意外にも、彼らはクラブミュージックファンからの支持が篤い。そのサウンドメイクが評価されているのだろう。

前述どおりサックスやエレクトリックピアノの演奏がジャズっぽい。

さりげなく配されたパーカッションは、使い方が上品で適切。

Sade Adu のコーラスワークも、もちろん絶品だ。

彼らのクラブミュージックへの親和性を象徴するような作品がこれ↓

『the Remix Deluxe』

『the Remix Deluxe』

彼らの楽曲をリミックスしたものだ。この中に収録された# Stronger Than Pride は、

Herbie Hancock が自身のカバーアルバム『The New Standards』で取り上げていた楽曲。

オリジナル(『Stronger Than Pride』収録)はほとんどアカペラに近い状態で歌われているが、

ここではレゲエビートを取り込んで軽快さを演出しつつ、オリジナルの静謐な雰囲気も残して、

非常にうまいリミックスに仕上がっている。

この1曲のためだけに、この盤の買う価値はある。

『Remix Deluxe』というタイトルの通り、本稿の『Love Deluxe』の姉妹盤のようなものなので、

このバンドを気に入ったなら併せて持っていて頂きたい2枚。