サビのない曲を作りたいんです、

でもある程度のフレーズはすでにできちゃったのです、

じゃぁそのフレーズありきでサビがこないように曲をつくりましょう、

とりあえずなにか参考になる曲で分析っぽいことして勉強してみましょうか、

外国の曲にはサビという概念がないものが多いらしいですってよ奥様、

あら、でも私あんまり外国の曲に明るくないのですわ、

じゃぁこんな曲なんてのもありますけどどうですかね? ←今ココ

というそんなこんなで(あくまで私が)身近に感じる曲から

サビっぽいのがない曲の仕組みを学ぶことに決めました。

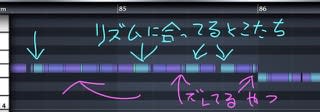

各フレーズの繰り返し回数と、最高音と、最大度数(音程の幅で一番開いてる間隔)と、

小節数と、印象変化のタイミング

から分析してみる楽曲はPerfumeの「Clockwork」。

「Clockwork」からサビらしさを感じない理由は、

やや平坦めに作られた展開なのと、

最高音を出すフレーズの場所のせいじゃにゃいにょかにゃー

と思うのですけれど。。。一応それらをまとめてみたのがこんな感じ↓(下の方の写真です)。

書いた人だけにはよく分かる、ひとさまに見せるもんじゃなさそなこの記録。

*途中に出てくる「R」というのは「Refocus(仕切り直し)フレーズ」の略で、

適当な言葉が見つからなかったので私がフレーズ名称として勝手に定めたものです。

(一般的にはブリッジというものなのかなぁ…まぁいいや、R 好きだし)

でもですね、案外こういうの書いてみると

私なんかでも展開の仕組みを捉えやすくなってくるもんで。

聞いてるだけだと音は流れていっちゃうから、音の足跡みたいなもんですわな。

音大で楽曲分析っていうのやってる人はこの何倍も

めんどくさい

大変なことをしているのでしょう。ごいすー。

で、自分なりにこの曲のサビなさげ風に成立している理由を解釈してみると、

「Clockwork」はA-B-R式。ほとんどAとBの繰り返しで成立。

曲名からして、坦々とした作風の仕上がりはきっと作者の意図通り

でもただAとBを繰り返すだけだと坦々とという感じよりも、

ツマンネー(゜⊿゜) と思われかねない出来になるおそれあり。

あくまで坦々とした感じを維持しながら変化をつけてくのがミソみたいで、

この曲の場合はAとBで1セットとすると、

この組み合わせは計5セット。

印象(曲調)の変化を[A,B]の枠組みで捉えようとしてみると、

上記ボードの左側半分の[A、B]は3つともほぼ同じ印象の節

(唯一1回目の[A]のみ小節数が多め)。

右側半分の[A、B]の2つ(2ダッシュと4ダッシュのやつ)は少しエモめ。

2ダッシュでは[B]からエモさを伴って直後の弱起フレーズから[R]へ。

4ダッシュでは終盤に向けて[A、B]ともにエモさを伴い、

こちらも弱起フレーズから[R]へ繋がる。

おそらくおそらく、

仮に、

右側半分[A,B](2ダッシュ、4ダッシュ)が持つエモさと[R]を取り除き、

左側半分の[A,B](ダッシュなし、1ダッシュ、3ダッシュ)と

1回目の[R]だけで曲を成立させようとすれば

延々とそれこそ飽きるまで繰り返し続けられる、

というくらい左側の[A,B]は坦々とした作りで貫かれている。

アレアレ、禁欲的ってやつ。

基本的に[R]では(仕切り直しの意味で勝手にrefocusの[R]って呼んでますけど)

ハメが外れちゃっても監視係が来て、強制的に仕事場に戻らされちゃうような“力”

が働いている印象。

特にそう感じられるのが2回目の[R]。

1回目と3回目の[R]は4小節 ×2 のところ、2回目の[R]のみ更に1小節ついてきている。

この1小節、たかが・されど的な存在感でそれまでのエモさを帳消しにする。

「はい、ソコ、列乱さないでちゃんと持ち場に戻りなさい」的な。

このやろー禁欲主義的監視員の1小節だこのやろー。

んー、リズムも手伝ってなんだかベルトコンベアな風景が浮かんできてしまう。

工場とかで聞いたら作業効率上がったりして。

さて、で、一応ココまででもいいんですけどこの曲には歌詞がついておりまして、

歌詞と照らし合わせてみた曲調解釈というのもこの際少しだけやってみると…

あろうことか「坦々といきたくても~」なんて言ってるとこがあるじゃねぃですか。

アレ?「坦々といきなさいよ」って言われるような感じだと思ってら…

エ、「坦々といきた」い方?

「邪魔しないで」ほしいの?

「時計の振り子みたいに右に左 揺られたい」の?

おやおやこれまでの曲調解釈で頭ん中で描いていたシチュエーションと真反対じゃないかー

あーらやっちまっただねーヽ(^o^)/

そうですか、じゃぁ考えを改めましょう。

そうすると、なんですか、

Clockworkな継続を望む立場と、それを阻み兼ねない何かと、

その枠外の第三者的イメージ(存在は不要)、あと客観性が想定されるってわけですか。

なにこれ、国語? 国語の授業ですか?

いーよ いーですよ、一人遊び楽しいし(´・3・`)。

さびちーオトナはこうやって遊んでますよ。

[Clockworkな継続を望む立場]として受動的な歌詞、

(自らを なのか)振る舞いを客観視する歌詞、

ぜんまい仕掛け的な何かしらの行動を 望んで取り組み続ける姿勢、

その行動に何かを変える力があることを理解している、

その世界を変える何かはいつでもそこにある、

けれど任意的にみえても自発的に変わることはない。

第三者によってスイッチを押される時を待つ身は、

受け身ではあるけれど変わる力があることを知っているから

ある意味 待つ身(プラットフォーム)でいる価値を感じ、

変わらずに、「止まらないで(願望だとしても/客観視した形容だとしても)」

Clockworkし続ける。

続けていくことで広がる世界をうたっているように思えるけれど、

どこか主観でも客観でもない中間視点のようなところから感じられる気も…

って捉えると

待つ身の切なさをはらんだような曲調と、歌詞とも連動した執拗な繰り返しの展開も、

反復する程に輪の広がりをすら感じさせる、といい感じにおさまりますた。ちゃんちゃん。

あまり情感込めた解釈すると世界を狭めかねないので

下手にこれはあれのことだ、誰のことだーとか定めちゃうのも野暮だぼんやんない。

多義性ばんざい。

ということで、とおーってもえー曲でした~。

きっとあれだ、お能で言うところの

「型にはめてみて、しかしながらどうしてもそこから滲み出てくるもの」

みたいなのを味わいとする曲なんだな。

結論

∴Clockworkはお能な曲だった。

あ、ついでに私的Perfumeの曲でのサビなし(と思える)曲とその理由まとめ

「Speed of Sound」展開はあるけど、サビに該当する旋律の声が音程を担ってない。

「Take off(tour ver.含む)」展開が平坦。ていうかほぼインスト。短い。

「The Opening 」展開が平坦かつ短い。ていうか完全にインスト。

「時の針」フレーズが最高音を上回らない。

「Sleeping Beauty 」歌がインスト扱いに近いためサビとは認識しにくい。

「Episode 0」展開やや複雑というか音程指摘に難儀するドラムフレーズ多め、いやもう完全なインスト。

「STORY(SXSW-mix)」サビに該当する旋律フレーズが短い。

例外「Enter the Sphere」歌唱部分が1パターン(×2)のみなのにサビに思える…

×2回(前後も大枠でフレーズくり返す)という要素がサビっぽく思わせるのかな?

サビなさそうな曲は今後もお着替え曲や転換曲や

インタールード的な飛び道具扱いを受けやすいのでしょう。

そしてそのままEnter the 御蔵…。

色々ごにゃごにゃ書いてみたけど

実際この分析、今の作品にどの位活きてくるもんなんかなぁ~…