「大師橋」。

橋の下の干潟で貝採り?

大師橋

東京都道・神奈川県道6号東京大師横浜線(産業道路)を通す。名称の由来である川崎大師は大師橋の南西約1キロメートルのところにある。同橋は川崎市が管理している。

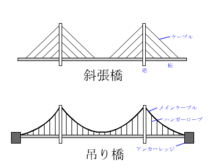

中央の両側に建てた二つの塔から左右に7本ずつ、計28本で橋桁を吊る斜張橋。

※「斜張橋」と「吊り橋」の相違。 (「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

左奥は、「首都高横羽線」橋脚。

左奥は、「首都高横羽線」橋脚。

右が「大師橋」、左が「高速大師橋」。

上流を望む。

羽田第二水門。

「高速大師橋」。

「高速大師橋」。

大規模なリニューアル工事中。

1968年の開通から50年以上が経過し劣化が著しいため、橋梁の架け替え工事が2018年1月から行われている。

「多摩川八景・多摩川の河口」。

「多摩川八景・多摩川の河口」。

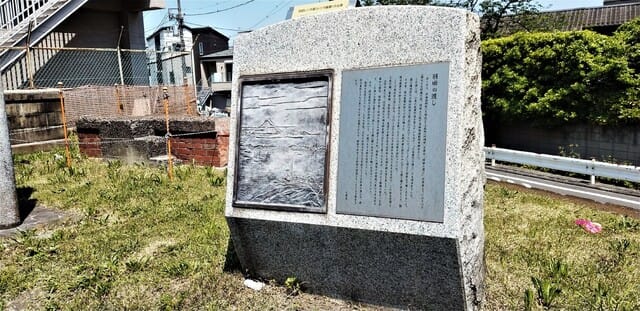

旧大師橋の親柱。

昭和14(1939)年に開通した当時の遺構。

「羽田レンガ堤(レンガ胸壁)の沿革」解説板。

「羽田レンガ堤(レンガ胸壁)の沿革」解説板。

「羽田の渡し」解説板。

「羽田の渡し」解説板。

古くから、羽田漁師町(大田区)と上殿町(川崎市)を渡る「羽田の渡し」が存在していたという(現在の大師橋下流、羽田三丁目で旧城南造船所東側あたり)。

この渡しは、小島六佐衛門組が営んでいたので、「六佐衛門の渡し」とも呼ばれていた。

渡し場付近の川幅は約四○間(約八○m)ぐらいで、「オーイ」と呼ぶと対岸まで聞こえたという。

その昔、徳川家康が狩りに来た帰りに、お供の者と別れて一人でこの渡し場に来たところ、船頭は家康とは知らずに馬のアブミを取ったという伝説が伝わっている。

ここで使われた渡し船は、二○~三○人の人々が乗れるかなり大きなもので、この船を利用して魚介類、農産物、衣料品など、生活に必要な品々が羽田と川崎の間を行き来していた。

江戸の末には、穴守稲荷と川崎大師参詣へ行き交う多くの人々が、のどかで野梅の多かった大森から糀谷、羽田を通り羽田の渡しを利用するため、対岸の川崎宿では商売に差しつかえるので、この渡しの通行を禁止してほしいと公儀に願い出るほどの賑わいをみせていたという。

また、明治後期から昭和初期にかけて、川遊びをする船も往来していた。

物資の交流だけでなく、人々の生活、文化の交流など大きな貢献をしてきた羽田の渡しは、時代の変化とともに多くの人々に利用されたが、昭和十四年に大師橋が開通したことにより廃止された。 大田区

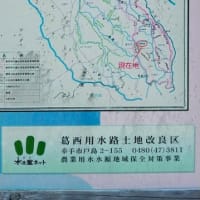

この付近の今昔。

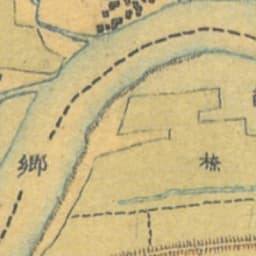

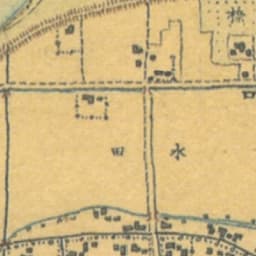

1880年代のようす。

1880年代のようす。

「羽田渡船場」がある。多摩川は「六郷川」と記されている。川幅に注目。

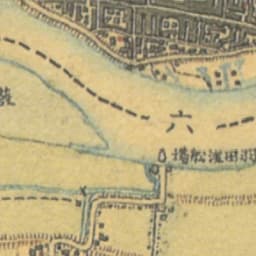

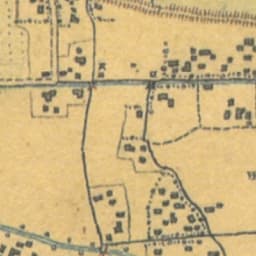

2010年代のようす。

2010年代のようす。

二つの「大師橋」。湾曲していた流路が広く、直線化している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます