「長生村」に入ります。 「房総横断道路」。

「房総横断道路」。

長生村(ちょうせいむら)

長生村は、千葉県の房総半島九十九里浜に面し、東京から約60キロ、千葉市から約30キロの距離にあり、昭和28年11月3日に八積村、高根村、一松村の3カ村が合併して誕生しました。現在の村域は、東西7.4キロ、南北6.0キロで、面積は28.25平方キロ。太平洋の黒潮による影響を受けて、年間を通して温暖な気候です。

交通は、西部から南部にかけて国道128号とJR外房線が縦貫しており、村内には八積駅があります。千葉駅までは普通電車で約45分、東京駅までは茂原駅からの特急利用で約1時間と、周辺都市への利便性に恵まれた距離にあります。

産業は、温暖な気候と平たんな地形を活用して、稲作や野菜栽培、酪農などのほか、九十九里浜での沿岸漁業を中心に発展してきましたが、昭和57年に西部地区に工業団地が開設されたことにより、工業生産が飛躍的に伸びています。

また、美しい海岸一帯は県立九十九里自然公園内にあり、首都圏の海浜レクリエーション地として知られ、夏季には海水浴客でにぎわいをみせています。

こうした恵まれた条件を活かし、将来に向けて着実な発展をめざしていくため、長生村では平成11年度から都市計画制度を導入し、計画的な市街地の誘導を図り、調和のとれた活力ある利便性の高いまちづくりを進めています。

村の花「ハマヒルガオ」。

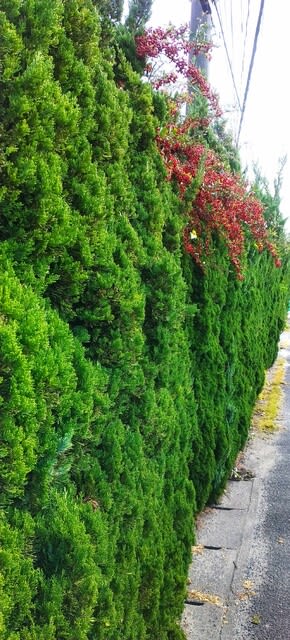

村の花「ハマヒルガオ」。 村の木「ラカンマキ」

村の木「ラカンマキ」

(この項、「 」HPより)

」HPより)

※長生村~長生きのまち~?

1897年(明治30年)に上埴「生」郡(かみはぶぐん)と「長」柄郡(ながらぐん)の区域で長生郡が発足したことが村名の原点。 1953年に長生郡の高根村・一松村・八積村の3村合併により長生郡長生村が誕生した。 長生きとは関係がなさそうです。

「長生村」は最近、こんなことで話題になりました。以下「NHK」ニュースより。

千葉 長生村議会議長 3度目の辞職勧告決議のあと議員辞職

公用車の中で職員をたたきけがをさせたとして罰金刑を受けた千葉県長生村の東間議長は、30日に3度目となる辞職勧告を受け、議員を辞職しました。

長生村の東間永次議長は、ことし4月、私的な歓送迎会から公用車で帰宅する途中、車を運転していた女性職員をたたいて軽いけがをさせたとして罰金20万円の略式命令を受け、30日午前に極めて異例となる3度目の議員辞職勧告を受けました。

東間議長は、これまで議員を続ける意向を示していましたが、昼前に「一身上の都合」として辞職願を提出しました。これを受けて午後1時に本会議が開かれ、辞職が全員一致で了承されました。

東間議長は、1990年の村議会議員選挙以降、これまでに9回当選し、去年5月からは4度目となる議長を務めていました。

東間議長は「長い間ご迷惑とお騒がせし申し訳ありません。心からおわび申し上げます」とコメントしています。

・・・

「㈱合同資源千葉工場」。

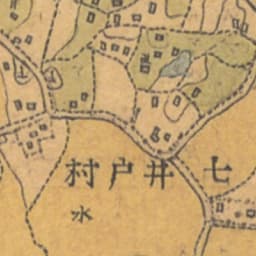

バス停「七井戸」。

※「七井土」とも書く。江戸期は七井戸村。地名は「ななこ(斜子)・い(川)・ど(処)」の転訛で川沿いの傾斜地形を指す。

この先の三叉路。左が伊南房州通往還、右は大多喜街道となります。

「ホームプラザナフコ 茂原長生店」。

左奥には田畑や森。

右手にも田畑が広がる。

右手にも田畑が広がる。

来た道を振り返る。

右手に森が広がる。

「ECCジュニアスクール」。

「ECCジュニアスクール」。

ヤシの木に囲まれた、しゃれた建物。

「鵜沼堰」。

「鵜沼堰」。

この先、左手に旧道があります。

赤茶け、字がかすれた標識。この路線のバス停は、ほとんどこういう状態。

赤茶け、字がかすれた標識。この路線のバス停は、ほとんどこういう状態。

「御菓子司角八本店」。

「御菓子司角八本店」。

奥にかつての商家が。

奥にかつての商家が。

「一宮酒場 がけっぷち! 」・九十九里の酒「梅一輪」。

「一宮酒場 がけっぷち! 」・九十九里の酒「梅一輪」。

寂れている印象。

寂れている印象。

屋根が素敵な意匠。

屋根が素敵な意匠。

庭先に、「バビアナ」という名前の植物が。

庭先に、「バビアナ」という名前の植物が。

」HPより)

」HPより)

右に、小さな祠。

右に、小さな祠。 しかし、1日2便だけ。

しかし、1日2便だけ。 「宮原」交差点。

「宮原」交差点。

中央に村章「ち」を図案化した規格型。

中央に村章「ち」を図案化した規格型。

」より)実にめでたい絵柄です。

」より)実にめでたい絵柄です。

「南洲会長生クリニック」。

「南洲会長生クリニック」。

右に「長生八積医院」。

右に「長生八積医院」。

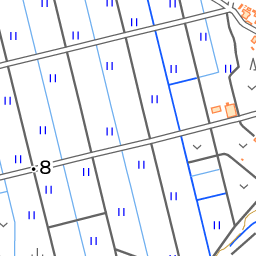

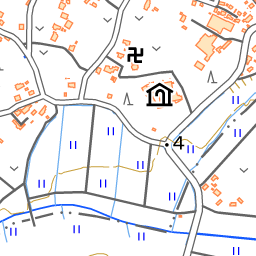

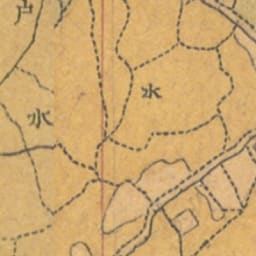

(現在)国道から左に入る道が旧道。

(現在)国道から左に入る道が旧道。

(1880年代)○が現在の分岐点。「藪塚」。

(1880年代)○が現在の分岐点。「藪塚」。

足元には落ち葉が。

足元には落ち葉が。

枯れすすき。

枯れすすき。

「房総横断道路」。

「房総横断道路」。  村の花「ハマヒルガオ」。

村の花「ハマヒルガオ」。 村の木「ラカンマキ」

村の木「ラカンマキ」 」HPより)

」HPより)

右手にも田畑が広がる。

右手にも田畑が広がる。

「ECCジュニアスクール」。

「ECCジュニアスクール」。 「鵜沼堰」。

「鵜沼堰」。