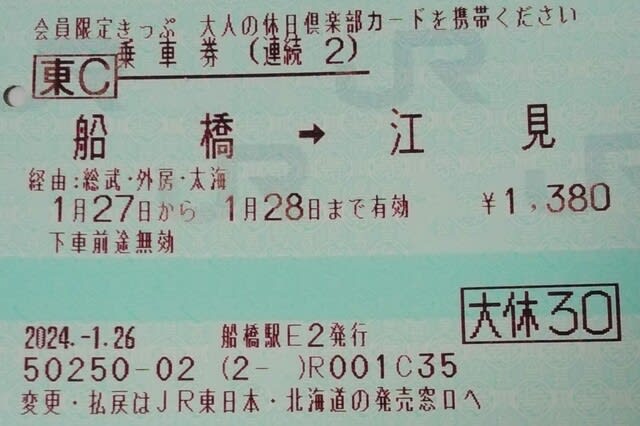

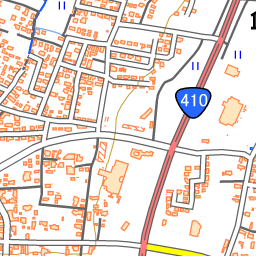

かつての宿場町の雰囲気。

長須賀。

「べにや」。

右折します。この通りにも昔風の建物があります。

商家風の建物が多い。

ところで、館山市とは?

中世には戦国大名・里見氏がこの地を治め、1580年(天正8年)、里見義頼は、水軍の拠点として利用していた館山湾を望む独立丘に館山城を築いた。現在は城山という名で呼ばれるこの独立丘には、里見氏の築城以前にも城館が構えられ、ここから館山という名で呼ばれていたようである。館山城は曲亭馬琴『南総里見八犬伝』の舞台ともなっている。

1591年(天正19年)、里見義康は里見氏の本拠を館山城に移すと、城山の周囲に家臣の居住地を造るとともに、その北側に商人・職人を集めて海に面した城下町を形成した。

1781年(天明元年)、稲葉正明が加増を受けて大名となり、1万石の小藩として館山藩が立藩する。ただし、藩士の大部分は江戸屋敷に勤務し、藩行政の中心も江戸にあった。2代藩主稲葉正武は、城山のふもとに陣屋を構え、藩士の屋敷地も設けられた。

昭和時代に入ると木更津と並ぶ軍都として発展する。その後、地方港湾・特定地域振興重要港湾の館山港を有する港湾都市へと整備が進んでいる。

館山湾は別名鏡ヶ浦とも呼ばれ、日本百景、日本の夕陽百選、東京湾100選、房総の魅力500選、恋人の聖地に選定されている景勝地に市街地が面している。館山市からの富士として、北条海岸、城山公園、伊戸下芝などは関東の富士見百景に選定されている。

市中心部は内房線沿線、特に館山駅周辺に住宅地や商店街が立ち並ぶ。安房地域における人口・商業・産業集積の場となっており、政治・経済・文化の中心都市としての性質をもつ。

※上述のように、館山駅付近、海岸付近に商業施設や住宅が並ぶ。かつての往還通りは静かな街並みになっています。

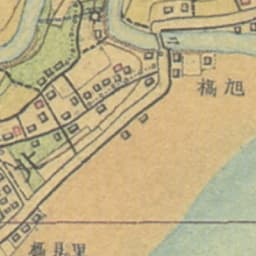

「汐留橋」。

「房総往還(船橋~館山)」との合流地点。ここが終着地ということに。

※「房総往還」は、この先、かつての館山城下町まで続きます。

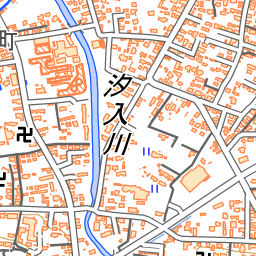

「汐入川」下流。 房総往還が右岸沿いに。

房総往還が右岸沿いに。

ここで、浜名~大網~茂原~上総一ノ宮~御宿~勝浦~鴨川~館山、と「伊南房州通往還(房総東往還)」を完結。

JR内房線「館山駅」まで戻ります。

昼食に駅前で「クジラ肉カレー」を食べました。肉片が真っ黒。

特急の発車時間にはまだ時間があるので、北条海岸まで歩きます。

穏やかな海。

内房・那古方向。

「特急・新宿さざなみ」。

夕刻迫る館山駅。

夕刻迫る館山駅。

船橋に戻るころにはきれいな夕日に。

さて、次回の歩きは? 大網から銚子まで歩くことにしますか。

左折します。

左折します。

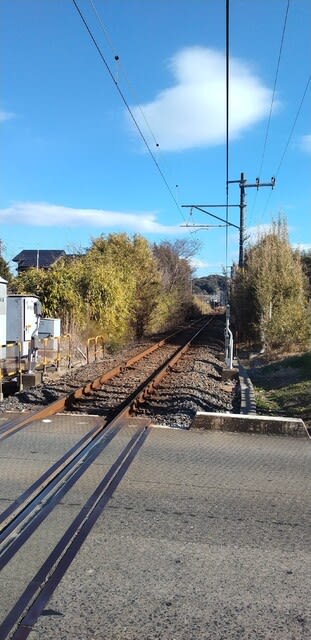

内房線下り方向。

内房線下り方向。

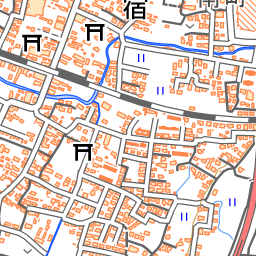

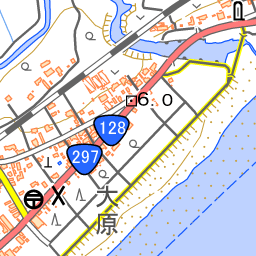

(現在)市街地が大きく広がっている。

(現在)市街地が大きく広がっている。

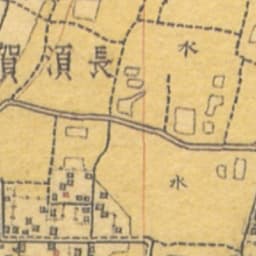

(1880年代)

(1880年代)

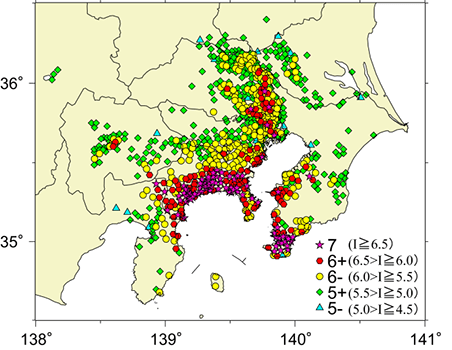

元禄16年 地震。

元禄16年 地震。 大正12年 関東大地震。

大正12年 関東大地震。 ※ほとんど重なっています。

※ほとんど重なっています。 歩道が広くなっています。

歩道が広くなっています。

内房線の鉄橋。

内房線の鉄橋。

下三原交差点。

下三原交差点。 「←白浜・千倉への道」。

「←白浜・千倉への道」。

(この項「

(この項「 」HPより)

」HPより)

「(南房総市立)嶺南中学校和田校舎前」バス停。

「(南房総市立)嶺南中学校和田校舎前」バス停。

」HPより)

」HPより)

右手は内房線の線路。

右手は内房線の線路。

「サーフィンショップS&S」。

「サーフィンショップS&S」。 左側。

左側。

「shirasukakaigan」。

「shirasukakaigan」。

木の元に菜の花。

木の元に菜の花。

」HPより)

」HPより)

「和田浦駅」前ロータリー

「和田浦駅」前ロータリー

「→和田浦海水浴場」。

「→和田浦海水浴場」。

右手の背後には岩壁が。

右手の背後には岩壁が。