二つの陶芸ランキングに参加してます。

応援クリックしてね! この ↓↓ バナーをポチっとね。

陶芸ランキング

陶芸ランキング■ 陶芸教室って・・・

陶芸教室を開いて 18年になる。

細く長く続けてる。それにしてもよく続いたものだ。

東京のように生徒さんが沢山来るわけでもない。地方都市では、

地下鉄がない車社会なので駐車場が必要になる。駐車場だけでも月に 8,800円。

年間で105,600円。教室の前庭に 2台とめられるが、それでも4台しかとめられない。

教室内は手びねりでは 8人以上も、ろくろでは 4人も作陶できるのだが・・・。

陶芸教室は電気窯などの光熱費もかかる。

本焼きが月に 1回、素焼きが 1~2回程度。

たまにこの倍になる。12kWの電気窯で本焼きでは 9時間かかる。

1,240℃まで上げる。素焼きでは 8時間かけて 700℃まで上げる。

かなりの電気代になる。冷暖房費などもかかる。出費が多い。

生徒さんから「こんなに安くてやっていけるのですか」と言われる。

やっていけないが、これがこの地域では相場なのだから仕方がない。

生徒さんが多いわけでもないが、自宅だからどうにか続けられている。

月謝なども 18年も据え置いたままだ。この時代にまれな例だろう。

18年前の料金を据え置いているのだから。それでも生徒さんが

来てくれるだけで身体がしゃんとする。脳細胞が活性化する

のが身体に良いようだ。健康に過ごせるのがありがたい。

教室を開く前には、大分市内には陶芸教室が九つあった。

八っがなくなっている。今、残ってるのはなんと一つだけ。

新たな教室も出来るがすぐに消えてなくなっている。

因みに、東京の料金は約 3~5倍。今はそれ以上になってるだろう。

教室は幸いにも生徒さんが長く続けてくれるので続いている。

生徒さんには「ボランティアのようなもの」と言っているが、細く長くだ。

陶芸好きの人たちの同好会のようなものだが「少数精鋭の教室」と謳ってる。

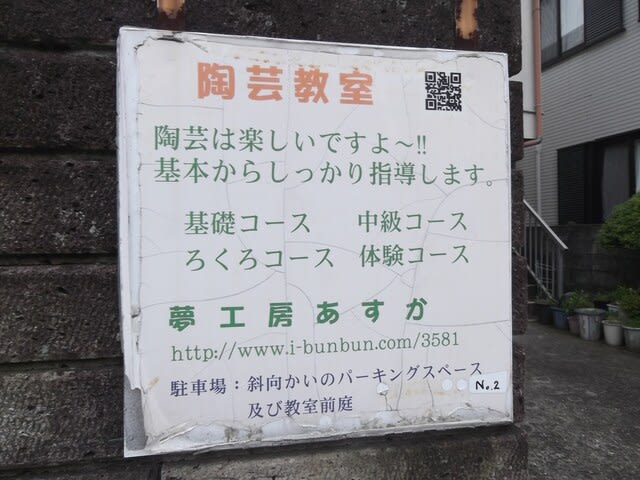

教室の看板もこんな感じ。これを見ると教室を開いてるとは思えないかも。

ピカピカな看板に取り替える予定もなし。朽ちた看板だが。

一度だけ取り替えたことがある。この看板は 10年くらいかな。

「作品回顧展」では、以前の生徒さんたちの作品を紹介してきたが、

ここ 1年ほど途切れていた。ブログの投稿間隔が延びたことも理由の一つ。

1年ぶりになるが「作品回顧展」を再開しよう。今回がNo. 43になります。

No. 40 くらいから二期生の生徒さんの作品を紹介をしています。

引き続き二期生から三期生の生徒さんの作品も紹介して行こう。

二期生の生徒さんは今も続けてくれてる生徒さんが多い。

今では 10年選手と言って良いだろう。この頃の作品は、

初期の作品になりますが、懐かしい作品たちです。

二期生ってどんな人となるので、各年度ごとに

長く続けてくれた生徒さんを中心に期分けしてみた。

ここ数年前に入会した生徒さんたちを第五期生にしてます。

<花の一期生:AHS111>

佐藤真紀さん、石志嶺さん、倉山さん、伊藤さん、前田さん、

松本さん、村井さん、榊さん、安藤さん、野田さん、岩田さん

<花の二期生:AHS211>

木本さん、足立さん、東田さん(現:稲岡さん)、赤崎さん、神屋さん、萩原さん、三上さん(男)、遠藤さん(男)、菊地さん、藤原(美)さん、三代さん(男)

<花の三期生:AHS311>

佐藤(朋)さん、首藤さん、大久保さん(男)、浅野さん(男)、佐々木さん(男)、伊藤日向子ちゃん、高橋知佐さん、幾竹めぐみさん、藤沢さん、二村さん

<花の四期生:AHS411>

後藤さん、小嶋さん、三重野さん、古田さん(男)、古田さん(女)、恵良さん、喜多川さん、武津春花さん、中村さん(男)、なかむら葉子さん、江島さん(男)

<花の五期候補生(現在):AHS511>

桐木さん、衛藤さん、羽田さん、川野さん、佐藤(恵)さん、都甲さん(男)、橋本さん(男)など

生徒さんと体験者の作品は、全てアルバムに残しています。

ただ、Windows7の写真集からアップするので少し手間がかかります。

今回はこの辺で終了して、次回からアルバム整理をしながら披露します。

庭の花を一枚

大分市内にある数少ない 陶芸教室 「夢工房あすか」 です。

下記の教室案内をクリックしてご覧下さい。

下記の教室案内をクリックしてご覧下さい。

こういう本があるといい。こういう本が欲しかった。

アマゾンの陶芸ベストセラーでNo.1 にランクされたこともある実用書。

アマゾンへは、こちら をクリック。定価は1,400円です。

第二版のリユース本には当時、5,000円のプレミアムが付きました!!

最近では、7,282円まで高騰しています。不朽の名著に・・・。

<補足> アマゾンで通信販売をしてる時に、クチコミに

嬉しいコメントをいただいていますので記載させていただきます。

「陶芸の最も基本的な所から、

比較的細かいポイントに焦点を合わせて紹介してあるので、

かゆい所に手が届くといった感覚で非常に役に立ちます。

少し学んだ経験がある人でも改めて得るものがあるのでは。

作品集もどれも素敵ですね。」

どなたか存じ上げませんが、ありがとうございます!

アマゾンの陶芸ベストセラーでNo.1 にランクされたこともある実用書。

アマゾンへは、こちら をクリック。定価は1,400円です。

第二版のリユース本には当時、5,000円のプレミアムが付きました!!

最近では、7,282円まで高騰しています。不朽の名著に・・・。

<補足> アマゾンで通信販売をしてる時に、クチコミに

嬉しいコメントをいただいていますので記載させていただきます。

「陶芸の最も基本的な所から、

比較的細かいポイントに焦点を合わせて紹介してあるので、

かゆい所に手が届くといった感覚で非常に役に立ちます。

少し学んだ経験がある人でも改めて得るものがあるのでは。

作品集もどれも素敵ですね。」

どなたか存じ上げませんが、ありがとうございます!

≪陶芸の基本シリーズ連載記念の特典≫

自費出版した 『生活にうるおいを与える食器づくり』 の

改訂版は完売しましたが、改訂前の初版の在庫も残り少なくなりました。

ほしい方がおられましたら出精価格でお分けします。

定価は @1,400円ですが、硬貨だとかさばるので、

お札で、送料込みで @1,000円にします。

初版ですが、ページ数は改訂版と変わりません。

自費出版した 『生活にうるおいを与える食器づくり』 の

改訂版は完売しましたが、改訂前の初版の在庫も残り少なくなりました。

ほしい方がおられましたら出精価格でお分けします。

定価は @1,400円ですが、硬貨だとかさばるので、

お札で、送料込みで @1,000円にします。

初版ですが、ページ数は改訂版と変わりません。

手びねりからろくろ挽きまでの一貫した手法を

知りたい方には大変参考になる内容になっています。

陶芸の手法を文章だけで論理的に解説した国内唯一の作陶の入門書です。

ただ、作陶の手順を易しくかみ砕いて記述しましましたが、

文章だけの説明ですので初心者の方には理解しづらいかも知れません。

初心者の方は最初は市販の参考書などを見られる方がよいかも知れません。

写真や、絵、イラスト付きの素敵な作品が掲載された入門書です。

それらの市販の参考書にはお薦めするようなものもないですが、

陶芸とはどんなものなのかを知ることが出来ます。

陶芸をやってみて、ある程度分かってきて、

「何か違うなあ・・・」 とか、「基本から学び直したい」 とか、

「もう少しステップアップを図りたい」 「理に叶った陶芸をしたい」

と思われたら拙著を読んでみて下さい。目から鱗が落ちます。

ためになる役に立つ本格的な陶芸の作陶の手引書です。

基本となる手法を知ってもらうために書き下ろした教則本です。

毒舌な言い方になるが、市販の陶芸の入門書は

ためになることが一つか二つしかないように思うが、拙著には

八つや九つかそれ以上あるように思うのは買い被りであろうか。

一度は読んでみることです。それを生かすかどうかはあなた次第です。

ブログにも 「手びねりとろくろ挽きの作陶の基本」 を開示しましたが、

この本は、さらに詳しく論理的に解説した内容になっています。

ブログのカテゴリーの 「陶芸の基本」 の記事も閲覧者が大変多くなっています。

このカテゴリーはブログのベスト閲覧シリーズになっています。

粘土細工的でないオーソドックスな陶芸が普及することを願っています。

因みに、最初から形を作りながら成型するやり方を「手捏ね(てごね)」といいます。

代表的なものに「楽茶碗」があります。伝統的な抹茶茶碗の作り方です。

このような作り方もありますが、現代の電動ろくろの手法とは異なります。

現代陶芸においては、電動ろくろと一貫する手びねり技法を学ぶようにしましょう。

知りたい方には大変参考になる内容になっています。

陶芸の手法を文章だけで論理的に解説した国内唯一の作陶の入門書です。

ただ、作陶の手順を易しくかみ砕いて記述しましましたが、

文章だけの説明ですので初心者の方には理解しづらいかも知れません。

初心者の方は最初は市販の参考書などを見られる方がよいかも知れません。

写真や、絵、イラスト付きの素敵な作品が掲載された入門書です。

それらの市販の参考書にはお薦めするようなものもないですが、

陶芸とはどんなものなのかを知ることが出来ます。

陶芸をやってみて、ある程度分かってきて、

「何か違うなあ・・・」 とか、「基本から学び直したい」 とか、

「もう少しステップアップを図りたい」 「理に叶った陶芸をしたい」

と思われたら拙著を読んでみて下さい。目から鱗が落ちます。

ためになる役に立つ本格的な陶芸の作陶の手引書です。

基本となる手法を知ってもらうために書き下ろした教則本です。

毒舌な言い方になるが、市販の陶芸の入門書は

ためになることが一つか二つしかないように思うが、拙著には

八つや九つかそれ以上あるように思うのは買い被りであろうか。

一度は読んでみることです。それを生かすかどうかはあなた次第です。

ブログにも 「手びねりとろくろ挽きの作陶の基本」 を開示しましたが、

この本は、さらに詳しく論理的に解説した内容になっています。

ブログのカテゴリーの 「陶芸の基本」 の記事も閲覧者が大変多くなっています。

このカテゴリーはブログのベスト閲覧シリーズになっています。

粘土細工的でないオーソドックスな陶芸が普及することを願っています。

因みに、最初から形を作りながら成型するやり方を「手捏ね(てごね)」といいます。

代表的なものに「楽茶碗」があります。伝統的な抹茶茶碗の作り方です。

このような作り方もありますが、現代の電動ろくろの手法とは異なります。

現代陶芸においては、電動ろくろと一貫する手びねり技法を学ぶようにしましょう。

↓↓ 励ましにクリックしてあげてね!!

皆さんの 1日 1回の励ましのクリックが 10ポイントになります。

にほんブログ村 陶芸ランキングが 2/488 位。人気陶芸ランキングが 3/122 位です。

皆さんの 1日 1回の励ましのクリックが 10ポイントになります。

にほんブログ村 陶芸ランキングが 2/488 位。人気陶芸ランキングが 3/122 位です。

人気ブログランキング

人気ブログランキング ※ 上記の「ランキングバナー」は誰でも自由に押せます。よろしく!

下の “いいね” などの「リアクションボタン」の方は、

2020年頃から表示設定をしましたが、Goo-ブロガーさんしか押せません。

自由に押せるといいのですがね・・・。教室の生徒さんも押せないので残念がっています。

私のブログは陶芸ジャンルですので、Goo-ブロガーさんの訪問が少なく、

多くても一日 20人くらいの感じですが、Goo-ブロガーさんからいただく “いいね” などの

リアクションは生徒さんたちの励みにもなっています。ありがとうございます!

下の “いいね” などの「リアクションボタン」の方は、

2020年頃から表示設定をしましたが、Goo-ブロガーさんしか押せません。

自由に押せるといいのですがね・・・。教室の生徒さんも押せないので残念がっています。

私のブログは陶芸ジャンルですので、Goo-ブロガーさんの訪問が少なく、

多くても一日 20人くらいの感じですが、Goo-ブロガーさんからいただく “いいね” などの

リアクションは生徒さんたちの励みにもなっています。ありがとうございます!