二つの陶芸ランキングに参加してます。

応援クリックしてね! この ↓↓ バナーをポチっとね。

陶芸ランキング

陶芸ランキング■ 拙著への「謝礼の手紙」をいただく

最近、お二人の女性の方から

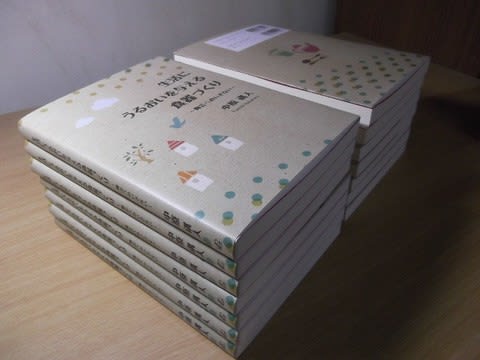

私の拙著『生活にうるおいを与える食器づくり/初版』

の注文をいただいた。北海道と東京にお住まいの方からです。

北海道の方はろくろを、東京の方は手びねりを行ってる由。

先にお送りした北海道の方からご丁寧にも謝礼の手紙をいただいた。

爽やかない気分になったのでご紹介させていただくことにした。

「・・・本を送って頂きありがとうございました。

とても嬉しかったです。

こんな本が欲しかった。そんな指導をして欲しい、

そう思わせる大切な教科書となりました。・・・」

としたためられていました。

拙著に込めた私の想いが伝えられたようで充足した気分になりました。

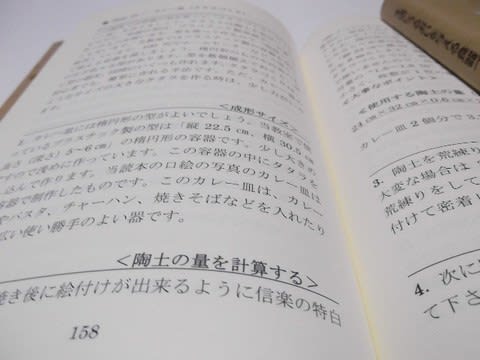

私の拙著は、“なぜそうするのか” を説明しながら、

作陶の仕方を書いた「陶芸の手引書(マニュアル)」なのです。

解説した通りに行うと、なるほどと “納得できる” と思います。

作陶の基本を論理的に詳述した書物としては唯一のものかも知れません。

少し買いかぶっていますけれども・・・。

一般的に陶芸は、先生が実際にやって見せて、

「こんな要領でやるんです」「あとは同じように作つて下さい」

と言うような教え方が多いではないかと思いますが、

一つひとつに基本があります。基本を知らないと時間がかかります。

理に叶ったやり方を行うと、脳から指令が発せられ、

それがすぐに体に伝わり、手に伝わり、そして、

陶土に伝わり、整った作品ができるのです。

体で覚えるのではなくて、頭で覚えるのです。

理に叶ってるので短期間で上達します。

頭で理解して理に副ったやり方をして欲しい。

それがこれからの陶芸のあるべき道ではないかと思っています。

手びねりの手法も、ろくろ挽きの手法も同一の手法なのです。

手びねり~ろくろまで一貫した手法を説いた手引書です。

この一貫した手法を私は僭越ながら『陶道』と命名しています。

東京でも基本を教える教室はほとんどありませんでしたが、

いろいろ探しましたが、私は四つの教室に通いました。

最初に富士五湖の山中湖にあった「陽だまり工房」で陶芸に出会い、

東京の原宿の陶芸教室「アートスペース」に通うようになり、次に、

渋谷道玄坂にあった「ジック・セラミック・スタジオ」で手びねりの基本を学び、

その後、新宿西口の「新宿陶房・一穂窯」でろくろと焼き締めに取り組みました。

また、東京を離れる直前には東京芸大の陶芸の講習会にも延べ 3カ月間ほど通っていました。

陽だまり工房の先生は笠間焼で修業した人でした。

ジック・セラミック・スタジオの先生は東京芸大出身の女性でした。

新宿陶房の先生は高齢でしたが、昨年も 94歳かで全陶展で入賞してましたね。

今は四つの教室ともありません。先生が引退されています。

東京芸大の講習会でアシストしてくれた芸大生(大学院生)が

福岡の小石原焼きの人気の窯元 “翁明窯” の二代目の鬼丸さんでした。

その後、伝統工芸展で入賞した作品が宮内庁お買い上げになってましたね。

これらの教室で学んだことや、参考書などで学んだこと、

私の経験や知見を入れて纏め上げたのがこの拙著なのです。

作陶のやり方を文章で記述するのは大変難しかったのですが、

理屈を知ってほしいと思って書き下ろした自費出版本なのです。

出版会社は、最近はネット広告でもよく見掛ける

「ブイツーソリューション」(お手軽出版ドットコム)と言う名古屋の自費出版会社です。

目次から本文までパソコンの原稿通りに印刷されてます。校正も全て自分でやるので大変でしたが、

出版会社の担当者が一字一句の修正や改行まで迅速に対応してくれたので想い通りの本になりました。

費用も他社よりもかなり安くできたのですが、

発行部数が少ないので単価は @5,000円になりました。

本の価格は市販の参考書の相場に合わせて @1,400円にしてます。

(初版は在庫が若干あるので郵送料込みで @1,000円でお分けしてます)

(初版の 63頁の上から三行目の 「“口辺”・・」 は誤記ですので抹消して下さい)

理に叶った陶芸の手法を伝えたいと言う一心で自費出版したものです。

熟読していただくと役に立つことが10個も20個もそれ以上あるかと思います。

ただ、文章だけで説明した著書なので、最初は少し解りづらいかも知れません。

“マンツーマン” で学べるように解説を行っていますので、じっくりと読んで、

一つひとつ実行していただくと早く上達できるのはないかと思います。

有意義に活用して下さい。

尚、改訂版の方はすぐに売り切れてしまいましたが、改訂版は

初版とページ数は同じなのですが、若干補足修整をしています。

補足した内容はブログの「手びねりの基本」と「ろくろの基本」シリーズ

にも記載してますので、ブログの記事も併せて参考にして下さい。

ブログでは実演写真もアップしてますので、スーッと頭に入ると思います。

終わりに経験的なことですが、

ろくろを始めると食器がたくさん出来ます。

上手になると食器がたまって陶芸を止める人がいますので

ほどほどの作品が出来るようになったら、出来るだけ作品を

知人たちにあげるようにして下さい。貰った人も喜んでくれます。

それなりの作品になってますから。作品展などもいいですね。

これがろくろを長く楽しみ、長く続けるために大事なことです。

因みに、手びねりの場合は作品も増えませんし、食器だけでなく、

創作的な作品づくりもできるので、長く続けられるようです。

手びねりでは、同寸同型の作品づくりや、沢山作るのは難しいですが、

作陶中に「いろんなアイディアが浮かんでくる」ので楽しいものです。

ろくろは体で作るもの。手びねりは頭で作るものと言う感じです。

ろくろだけでなく、手びねりにも取り組んでほしいと思います。

また、手びねりでも回転を入れて成形できるようになると、

ろくろ挽き作品と遜色のない食器ができるようになります。

大分市内にある数少ない 陶芸教室 「夢工房あすか」 です。

下記の教室案内をクリックしてご覧下さい。

下記の教室案内をクリックしてご覧下さい。

こういう本があるといい。こういう本が欲しかった。

アマゾンの陶芸ベストセラーでNo.1 にランクされたこともある実用書。

アマゾンへは、こちら をクリック。定価は1,400円です。

第二版のリユース本には当時、5,000円のプレミアムが付きました!!

最近では、7,282円まで高騰しています。不朽の名著に・・・。

<補足> アマゾンで通信販売をしてる時に、クチコミに

嬉しいコメントをいただいていますので記載させていただきます。

「陶芸の最も基本的な所から、

比較的細かいポイントに焦点を合わせて紹介してあるので、

かゆい所に手が届くといった感覚で非常に役に立ちます。

少し学んだ経験がある人でも改めて得るものがあるのでは。

作品集もどれも素敵ですね。」

どなたか存じ上げませんが、ありがとうございます!

アマゾンの陶芸ベストセラーでNo.1 にランクされたこともある実用書。

アマゾンへは、こちら をクリック。定価は1,400円です。

第二版のリユース本には当時、5,000円のプレミアムが付きました!!

最近では、7,282円まで高騰しています。不朽の名著に・・・。

<補足> アマゾンで通信販売をしてる時に、クチコミに

嬉しいコメントをいただいていますので記載させていただきます。

「陶芸の最も基本的な所から、

比較的細かいポイントに焦点を合わせて紹介してあるので、

かゆい所に手が届くといった感覚で非常に役に立ちます。

少し学んだ経験がある人でも改めて得るものがあるのでは。

作品集もどれも素敵ですね。」

どなたか存じ上げませんが、ありがとうございます!

≪陶芸の基本シリーズ連載記念の特典≫

自費出版した 『生活にうるおいを与える食器づくり』 の

改訂版は完売しましたが、改訂前の初版の在庫も残り少なくなりました。

ほしい方がおられましたら出精価格でお分けします。

定価は @1,400円ですが、硬貨だとかさばるので、

お札で、送料込みで @1,000円にします。

初版ですが、ページ数は改訂版と変わりません。

自費出版した 『生活にうるおいを与える食器づくり』 の

改訂版は完売しましたが、改訂前の初版の在庫も残り少なくなりました。

ほしい方がおられましたら出精価格でお分けします。

定価は @1,400円ですが、硬貨だとかさばるので、

お札で、送料込みで @1,000円にします。

初版ですが、ページ数は改訂版と変わりません。

手びねりからろくろ挽きまでの一貫した手法を

知りたい方には大変参考になる内容になっています。

陶芸の手法を文章だけで論理的に解説した国内唯一の作陶の入門書です。

ただ、作陶の手順を易しくかみ砕いて記述しましましたが、

文章だけの説明ですので初心者の方には理解しづらいかも知れません。

初心者の方は最初は市販の参考書などを見られる方がよいかも知れません。

写真や、絵、イラスト付きの素敵な作品が掲載された入門書です。

それらの市販の参考書にはお薦めするようなものもないですが、

陶芸とはどんなものなのかを知ることが出来ます。

陶芸をやってみて、ある程度分かってきて、

「何か違うなあ・・・」 とか、「基本から学び直したい」 とか、

「もう少しステップアップを図りたい」 「理に叶った陶芸をしたい」

と思われたら拙著を読んでみて下さい。目から鱗が落ちます。

ためになる役に立つ本格的な陶芸の作陶の手引書です。

基本となる手法を知ってもらうために書き下ろした教則本です。

毒舌な言い方になるが、市販の陶芸の入門書は

ためになることが一つか二つしかないように思うが、拙著には

八つや九つかそれ以上あるように思うのは買い被りであろうか。

一度は読んでみることです。それを生かすかどうかはあなた次第です。

ブログにも 「手びねりとろくろ挽きの作陶の基本」 を開示しましたが、

この本は、さらに詳しく論理的に解説した内容になっています。

ブログのカテゴリーの 「陶芸の基本」 の記事も閲覧者が大変多くなっています。

このカテゴリーはブログのベスト閲覧シリーズになっています。

粘土細工的でないオーソドックスな陶芸が普及することを願っています。

因みに、最初から形を作りながら成型するやり方を「手捏ね(てごね)」といいます。

代表的なものに「楽茶碗」があります。伝統的な抹茶茶碗の作り方です。

このような作り方もありますが、現代の電動ろくろの手法とは異なります。

現代陶芸においては、電動ろくろと一貫する手びねり技法を学ぶようにしましょう。

知りたい方には大変参考になる内容になっています。

陶芸の手法を文章だけで論理的に解説した国内唯一の作陶の入門書です。

ただ、作陶の手順を易しくかみ砕いて記述しましましたが、

文章だけの説明ですので初心者の方には理解しづらいかも知れません。

初心者の方は最初は市販の参考書などを見られる方がよいかも知れません。

写真や、絵、イラスト付きの素敵な作品が掲載された入門書です。

それらの市販の参考書にはお薦めするようなものもないですが、

陶芸とはどんなものなのかを知ることが出来ます。

陶芸をやってみて、ある程度分かってきて、

「何か違うなあ・・・」 とか、「基本から学び直したい」 とか、

「もう少しステップアップを図りたい」 「理に叶った陶芸をしたい」

と思われたら拙著を読んでみて下さい。目から鱗が落ちます。

ためになる役に立つ本格的な陶芸の作陶の手引書です。

基本となる手法を知ってもらうために書き下ろした教則本です。

毒舌な言い方になるが、市販の陶芸の入門書は

ためになることが一つか二つしかないように思うが、拙著には

八つや九つかそれ以上あるように思うのは買い被りであろうか。

一度は読んでみることです。それを生かすかどうかはあなた次第です。

ブログにも 「手びねりとろくろ挽きの作陶の基本」 を開示しましたが、

この本は、さらに詳しく論理的に解説した内容になっています。

ブログのカテゴリーの 「陶芸の基本」 の記事も閲覧者が大変多くなっています。

このカテゴリーはブログのベスト閲覧シリーズになっています。

粘土細工的でないオーソドックスな陶芸が普及することを願っています。

因みに、最初から形を作りながら成型するやり方を「手捏ね(てごね)」といいます。

代表的なものに「楽茶碗」があります。伝統的な抹茶茶碗の作り方です。

このような作り方もありますが、現代の電動ろくろの手法とは異なります。

現代陶芸においては、電動ろくろと一貫する手びねり技法を学ぶようにしましょう。

↓↓ 励ましにクリックしてあげてね!!

皆さんの 1日 1回の励ましのクリックが 10ポイントになります。

にほんブログ村 陶芸ランキングが 2/488 位。人気陶芸ランキングが 3/124 位です。

皆さんの 1日 1回の励ましのクリックが 10ポイントになります。

にほんブログ村 陶芸ランキングが 2/488 位。人気陶芸ランキングが 3/124 位です。

人気ブログランキング

人気ブログランキング ※ 上記の「ランキングバナー」は誰でも自由に押せます。よろしく!

下の “いいね” などの「リアクションボタン」の方は、

2020年頃から表示設定をしましたが、Goo-ブロガーさんしか押せません。

自由に押せるといいのですがね・・・。教室の生徒さんも押せないので残念がっています。

私のブログは陶芸ジャンルですので、Goo-ブロガーさんの訪問が少なく、

多くても一日 20人くらいの感じですが、Goo-ブロガーさんからいただく “いいね” などの

リアクションは生徒さんたちの励みにもなっています。ありがとうございます!

下の “いいね” などの「リアクションボタン」の方は、

2020年頃から表示設定をしましたが、Goo-ブロガーさんしか押せません。

自由に押せるといいのですがね・・・。教室の生徒さんも押せないので残念がっています。

私のブログは陶芸ジャンルですので、Goo-ブロガーさんの訪問が少なく、

多くても一日 20人くらいの感じですが、Goo-ブロガーさんからいただく “いいね” などの

リアクションは生徒さんたちの励みにもなっています。ありがとうございます!