西南解説本の執筆を本格的に再開しましたので、収録予定の文章を小出しにしていきます。

今回の内容は、久しぶりにややカタめ。西南戦役(西南戦争)勃発に際しての政府側の体制構築経過とその特徴に関する小論となります。

なお、あらかじめ次の記事をお読みいただいておくと、より理解が深まると思います。

西南戦争勃発時の政府機構

西南戦争・政府初動の実相

西南戦争・征討体制の構築

(1)征討人事の発令

征討令布告と同日(2月19日)、政府の征討軍=官軍の幹部人事が行われ、勅命により鹿児島県逆徒征討総督に有栖川宮熾仁親王(元老院議長)が任じられた※1。宮は当初勅使として鹿児島へ差遣せられる予定であったが、急転直下の征討発令によって役職が横すべりした形である。当時、宮はまだ陸軍武官の地位にはなく、あくまで文官たる立場での任用であった※2。なお、猪飼隆明は「皇族を征討総督に据え、かつ武官ではなく文官のままとした理由には、西郷らの反乱の大義名分を喪失させる意図があったと見ることができよう」※3としているが、征討令布告時点において政府はまだ西郷の暴徒への関与を断定していない※4ため、この解釈は正確性を欠く。動乱に際して官軍の頂点に文官・武官の別なく皇族を戴く運用は、鳥羽伏見戦役における征討大将軍(仁和寺宮嘉彰親王)、戊辰戦役における東征大総督(有栖川宮熾仁親王)、明治7年佐賀ノ乱における征討総督(東伏見宮嘉彰親王)など、維新以降枚挙にいとまがないことから、西南戦役における征討総督も、これら当時の一般的な前例を踏襲したに過ぎないと考えるのが自然であろう。

征討総督の補佐に当たる征討参軍(幕僚長)には、陸軍の山県有朋中将(参議兼陸軍卿・山口)と海軍の川村純義中将(海軍大輔・鹿児島)の両名が並置された※5。この人事は、たんに陸海軍のバランスや薩長のバランスを考慮したのみならず、あえて陸海軍省の実務責任者をそのままスライドさせることで、征討総督の独立的な兵権(後述)と実際の陸海軍の運用権をシームレスに統合する意図があったものと解するべきであろう※6。なお、総督宮は逆徒征討のための一種のシンボル的性格も強かったため、実質的な征討司令官の任は両参軍が負っていた。

また、実働部隊に関しては、征討第一旅団司令長官に野津鎮雄少将(東京鎮台司令長官・鹿児島)、同第二旅団司令長官に三好重臣少将(大阪鎮台司令長官・山口)がそれぞれ配され、熊本城救出の先鋒を率いて出征した。この両名もやはり、直前まで進められていた鹿児島差遣勅使関係任務(勅使護衛兵司令長官)からの横すべりであった。

征討総督本営は当初大阪に設置されたが、2月24日には同地を発し、九州へと渡った※7。なお同日、京阪内閣は西郷隆盛(陸軍大将)、桐野利秋(陸軍少将)、篠原国幹(陸軍少将)の暴徒への関与をようやく断定したことから、翌25日付で同人らの官位を褫奪するとともに、あわせて諸府県へ詳細な征討趣意を達し、人心の収攬に努めた※8。

======

※1 「朕卿を以て鹿児島県逆徒征討総督に任じ陸海一切の軍事並びに将官以下黜捗賞罰挙て以て卿に委す卿黽勉従事速やかに平定の功を奏せよ」。(『明治詔勅全集』)

※2 「この時熾仁親王はまだ武官ではなかった。『熾仁親王行実』に曰く『当時総督は、未だ武官の職を帯び給わず、元老院議長として供奉の列に在りしが、今次、陸海総帥の職に就かれしに因り、大阪陸軍出張所に命じて、茲に陸軍大将の正服を調製せしめらる。二十二日一書を裁して、東京なる父君幟仁親王に、大命拝受の事を報じ、遥に告別の意を表せらる』と。然るにどうしたのか陸軍大将の任命は戦争中にはなく、軍命令には『征討総督二品親王有栖川熾仁親王』とのみ記されている。」(松下芳男『明治軍制史論』)

※3 猪飼隆明『西南戦争 戦争の大義と動員される民衆』。

※4 拙稿「西南戦争・政府初動の実相」2②。

※5 「二品親王有栖川熾仁を以て鹿児島県逆徒征討総督に任じ委するに陸海一切の軍事並びに将官以下黜捗賞罰の事を以てし汝有朋{純義}に参軍を命ず其れ能く帷幕の機謀に参して総督を輔翼し速やかに成功を奏せしめよ」。(『明治詔勅全集』)

※6 本稿(3)と併読されたい。

※7 行在所布告第3号。(『法令全書 明治十年』)

※8 行在所達第4号、同第5号。(『法令全書 明治十年』)

======

(2) 征討関係機関の発足

山県が2月12日に策定した「全国に兵力を分散させ警戒を強化する」という方針※1は、「薩軍の大挙北進と熊本鎮台の敵中孤立」という状況変化を受けて事実上放棄された。新たな戦略について、内閣では当初「小倉・福岡等の兵を熊本に集結させて薩軍を迎撃しつつ、野津・三好の征討旅団を鹿児島へ突入させ、しかるのち北進して薩軍の背後を衝く」という案も検討されたものの、最終的には「全軍を挙げてまず熊本の救援に向かう」という方針が採用されることとなった※2。

もっとも、「大阪を策源地として戦争運営に当たる」という基本方針だけはその後も維持され、征討令布告と同日の2月19日、政府は明治帝の還幸延期・京都御駐輦を布告するとともに、京都の行在所(仮皇居)を征討事務の最高機関とする旨を達した※3。これは、政府において西の京阪出張組(三条実美(太政大臣・公家)、木戸孝允(内閣顧問・山口)、大久保利通(参議兼内務卿・鹿児島)、伊藤博文(参議兼工部卿)ら。以下「京阪内閣」と呼称する。)と東の東京留守組(岩倉具視(右大臣・公家)ら。以下「留守内閣」と呼称する。)とが分立することによる「政令二途」の弊害を懸念した岩倉の進言※4に基づき、政府内の役割分担を

・征討関係政務…京阪内閣

・それ以外の政務…留守内閣

という形に明確化したものであった。

以後、京阪内閣においては、三条が京都に常駐しつつ、木戸、大久保、伊藤らは大阪に詰めて征討関係政務に当たる……という形で戦争運営が行われていくこととなる※5。このように一個の戦争運営のため政府の中枢機構が天皇ともども数か月にわたって東京以外の場所に留まった例は、近代以降の日本ではごく稀であろう※6。

また、陸軍では2月20日、鳥尾小弥太中将(陸軍省参謀局長・山口)を後方業務の総括責任者たる行在所陸軍事務取扱に任じるとともに、2月24日、大阪に同人を長とする陸軍参謀部を設置した※7。ただし、当時は後年のいわゆる統帥権独立概念が確立されておらず、軍令機関たる参謀本部も未設立であったことから、陸軍参謀部は法的にも実質的にも九州の官軍に対する軍令権能を有さず、業務内容もあくまで内閣・陸軍省・海軍等との連絡調整、募兵を含む兵站業務の統括、情報集約による作戦支援等にとどまった※8。なお、陸軍参謀部は5月1日に「陸軍事務所」、さらに行在所閉鎖を控えた7月26日には「征討陸軍事務所」と順次改称された※9。

一方、海軍は2月25日、神戸に臨時海軍事務局(長:林清康大佐)を置き、同様に後方事務を運営した※10。ただし、同事務局は3月26日には長崎に移転され、ほどなく局長も仁礼景範大佐に交代している※11。

(参考)征討体制イメージ

======

※1 拙稿「西南戦争・政府初動の実相」1②。

※2 2月20日付岩倉宛伊藤書簡。(『岩倉公実記』)

※3 行在所布告第1号、同達第1号。(『法令全書 明治十年』)

※4 2月14日付三条・木戸・大久保宛岩倉書簡。(『岩倉公実記』)

※5 3月1日、京阪内閣は大阪に正式に「内閣出張所」を設立した。しかし、同出張所は4月20には廃止され、大久保らも京都において政務に従事することとなった。(齋藤達志『西南戦争にみる日本陸軍統帥機関の成立過程とその苦悩』(『軍事史学』第52巻第3号「特集 西南戦争」))

※6 同種の他の事例は、日清戦役時におけるいわゆる「広島大本営」くらいであろう。

※7 陸軍参謀部はその後一時的に神戸へ移されたようだが、ほどなくして大阪へ再移転した。(猪飼隆明『西南戦争 戦争の大義と動員される民衆』)

※8~9 いずれも前掲齋藤論文。

※10 前掲猪飼『西南戦争』。ただし、猪飼は局長を林友幸内務少輔と誤解しているが、本文記載のとおり林清康大佐が正しい。(『明治十年公文類纂 前編 一』類第3号)

※11 行在所達第7号。(『法令全書 明治十年』)、3月30日付総督本営宛川村書簡(『陸軍省大日記』「軍団本営 来翰 明治十年四月」))

======

(3) 征討体制の構造的特徴

有栖川宮が任ぜられた征討総督は、逆徒征討に係る一切の兵権と人事権、さらには戦争犯罪人に対する司法権※1などを包括的に付与されていた。松下芳男は、征討総督を「天皇に直隷して、天皇の大権の発動を奏請し得る」、「太政大臣及び陸海軍卿に独立したる一軍事機関」と位置づけたうえで、その法的特性についてさらに次の2点を指摘している※2。(傍線筆者)

①責任の所在の不明確性

「一切の軍事事項が、軍事専掌機関たる陸海軍卿の下に統一され、又それが太政大臣の輔弼に依って、天皇の軍事大権の発動となったこと(軍事一元組織制)は、明治二年以来の官制」であり、「責任論を以ってすれば征討総督の軍事的行為と雖も、太政大臣の人事行政的責任の埒外にあるとは考えられない」。

「けれども当時の実情と法理観念としては、征討総督の奏請は太政大臣の責任として確認されておらざるものと解され、事征討軍事に関する限り、一切を挙げて征討総督の責任に帰し、太政大臣以下は全然無責任の地位にありしものと考えられていたであろうと推察される。然らば軍事一元組織は、この事実に依って一時的ながら、変改されしものと云わざるを得ない」。

②軍令権の独立と、文官による軍令権の行使

「佐賀の乱及び西南戦争は、その時の必要によって軍令権(統帥権)独立の事実を示したが、この事実は制度としての軍令権の独立へと前進することになったのである。即ち戦乱の作戦的必要が、軍令権の独立を要求したことになったが、之を制度化することが軍事的必要と考えられ」、戦後の明治11年、参謀本部が新設されるに至った。

また、総督宮は武官に任用せられることなくあくまで文官のまま戦役を終えたところ、「大正、昭和に至って、統帥権の独立が云々され、軍部大臣の文官出身者の兼任が喧しく云われたけれども、明治初年には、かように文官が軍令権を行使した歴然たる事実があるのである」。

松下の指摘が、征討総督の法的性格を的確にとらえたものであることは間違いない。だがその一方で、これらがあくまでも制度論・タテマエ論に過ぎなかったというのもまた事実である。すなわち、さきに(2)冒頭で紹介した新戦略の決定過程に京阪内閣の関与がみられる点や、総督本営からの共有情報についても京阪内閣へ通報することとされていた点※3などからも分かるように、征討総督は必ずしも純粋に独立した立場で戦争運営をなし得たわけではなく、むしろ京阪内閣やその他の諸機関とつねに連携を密にし、相互に協力して任務を遂行していたのである※4。これは、征討総督がたとえ天皇直隷の独立した権限を有していたとしても、軍事行動に必要な追加兵力の捻出や軍資・物資の大規模調達などを独力で達成するなど到底不可能だったことや、そもそも内閣・陸海軍・征討総督といった諸機関の職権が多分に曖昧・不明確で、指揮系統も錯綜していたことなどを考えれば、ごく自明であるといえよう。

それどころか、西南戦役ではむしろ様々な場面において、内閣サイド(京阪内閣・留守内閣)によるいわば「政治主導」の傾向が強く見られる。これは次に示すとおり、熊本連絡の達成につながった3~4月の衝背軍作戦や、薩軍の継戦能力を大幅に減殺した4~6月の鹿児島連絡作戦といった重要作戦の実施経過からも顕著である※5。

①衝背軍作戦

衝背軍作戦は、征討総督と京阪内閣の双方において同時並行的に検討がなされ、最終的に京阪内閣の決心によって実施が確定した。その経緯はすでに各種の研究によって明らかにされており、大要次のとおりである※6。

3月上旬、熊本北方において正面軍作戦が展開されていたころ、京阪内閣では、熊本南方に別働隊(衝背軍)を上陸させる案が議論されはじめる(山田顕義少将が主張し、木戸も同意)。一方、3月8日、鹿児島差遣勅使に随行していた高島鞆之助大佐も同様の案を山県参軍に上申したため、これを機に征討総督本営においても衝背軍作戦の検討が始まる。つまり、征討総督と京阪内閣が並行して準備を進めていたわけであるが、3月13日、同じく勅使に随行していた黒田清隆中将(参議兼開拓長官)からあらためて京阪内閣あてに衝背軍作戦の建策が行われたことで、京阪内閣が征討総督に先んじる形で正式に同作戦を決定。黒田は勅命により征討参軍に任じられ、山県と同格の立場で衝背軍の指揮をとることとなったのであった。

なお、京阪内閣はその後も衝背軍作戦に関与を持ちつづけ、後方からの兵力手配などを率先して行ったほか、黒田と山県の間で戦力重点をめぐる対立が生じた際には前者の意を尊重する裁定を下すなど、征討総督をほとんど飛び越える形で戦争指導を行っている。

②鹿児島連絡作戦

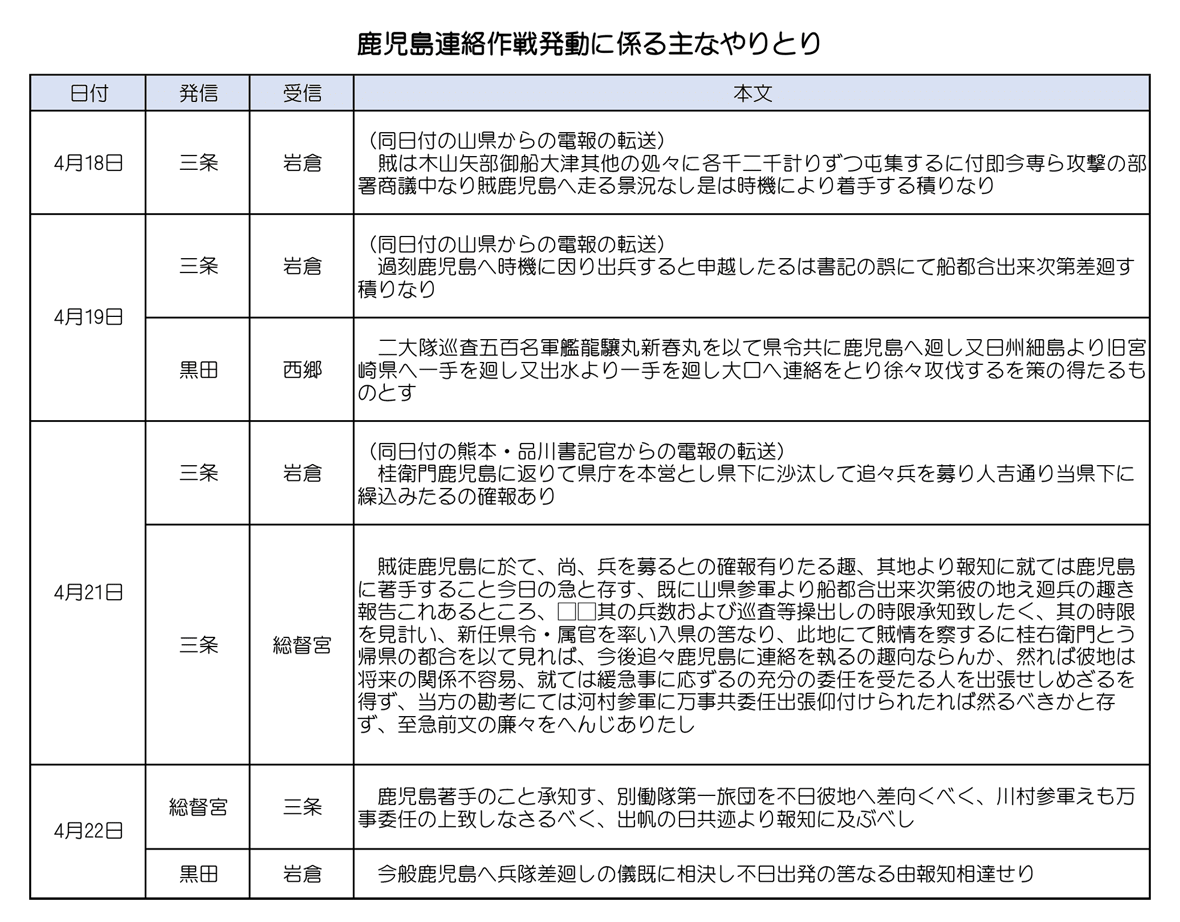

鹿児島連絡作戦は、征討総督が準備を進め、京阪内閣がその決行を促すという形で発動された。同作戦の経緯については先行研究がごく限られている※7ものの、関係情報を整理するとおおむね次のとおりとなる。

4月14日、官軍はようやく熊本連絡を達成したが、薩軍は熊本城東方に電撃撤退してなお勢力を維持していた。征討総督本営の山県は、薩軍との決戦に向け兵力展開を急ぐ一方、薩軍の策源地たる鹿児島を制圧する必要を認め、艦船が整い次第出兵を行うべく準備を進めた(18日、京阪内閣へも報告)※8。同じく征討総督本営にいた黒田が後方の西郷従道中将(陸軍卿代理)に伝えたところによれば、この時点では鹿児島市街のみならず肥薩県境の要衝・大口や宮崎方面へも兵を派遣する案が検討されていたようだ※9。

19日から21日までの間、いわゆる城東会戦が生起し、官軍はこれを制して薩軍を熊本平野から駆逐した。しかし21日、鹿児島において薩軍が募兵を行っているとの情報※10が伝わると、危機感をおぼえた京阪内閣は征討総督に対し、鹿児島の制圧を至急実施すること、その司令官(川村参軍を適任者として指名)には十分な権限を付与することなどを要請する※11。これを受けて翌22日、征討総督は鹿児島連絡作戦を実施する旨を京阪内閣へ回答するとともに、23日付で川村参軍を正式に司令官に任じたのであった※12。

ちなみに、以降の兵力運用等は基本的に征討総督本営で処理されたものとみられ、京阪内閣の介入はほとんど確認できない。

(参考)鹿児島連絡作戦発動に係る主なやりとり

このように多元的な戦争運営は、ときに指揮命令系統をめぐる対立※13などをも生じさせた。しかし、そもそも当時の脆弱な政治体制に照らせば、政治的リーダーシップに長ける内閣の主導の下、諸機関がゆるやかな共働体を超法規的に形成し、軍令を含むあらゆる征討関係事項を協力して処理する方法以外に、円滑な戦争運営を実現する術はなかったとみるべきであろう。裏を返せば、後年のように定制化された硬直的な行政機構が存在しなかったからこそ、ここまで柔軟な征討体制を構築することができたのだともいえる。

九州―京阪―東京という構造の政府機構は4月中旬の熊本連絡達成後も引き続き維持されたが、さらに人吉・鹿児島方面の制圧が完了し、戦役が完全に残敵掃討戦のフェーズに移行した時点をもって、ようやく平時の統治機構に近い姿へと回帰した。すなわち7月28日、行在所は閉鎖されて明治帝は東京へ還幸せられ※14、東西の内閣も東京において合一を果たすこととなったのである。ただし、大阪の陸軍事務所(旧・陸軍参謀部)及び長崎の臨時海軍事務局についてはその後も残置され、戦役鎮定まで後方業務を継続した。

======

※1 「九州地方国事犯賊徒処刑の儀御委任仰せ付けられ候事」。(4月2日付総督宮宛書簡(『陸軍省大日記』「軍団本営 来翰 明治十年四月」))

なお、征討総督には、西南戦役に伴う国事犯に対する司法権のみならず、刑の執行権までも付与されていた。(前掲猪飼『西南戦争』)

※2 前掲松下『明治軍制史論』。

※3 「山県参軍只今馬関着直に博多へ渡海の筈に付大久保伊藤参議へ御報ありたく今後要用の事は御地より右参議へ御通しありたし」。(2月25日付滋野中佐宛小沢大佐書簡(『陸軍省大日記』「征討陸軍事務所 軍機の部 上」「来翰の部」))

※4 この征討態勢構造に現代の軍事理論を適用し、「京阪内閣が戦略次元を担い、征討総督が作戦次元以下を担っていた」と分析することも不可能ではないかもしれないが、あまりに安直かつ強引に過ぎる議論であるため、本稿では採用しない。

※5 各作戦の概要は拙稿「官軍から見た西南戦争」を参考とされたい。

※6 前掲齋藤論文及び長南政義『作戦分析 植木・荻迫・木留の戦い』(『歴史群像』2019年2月号)などが、このテーマに関して精緻な実証研究を行っている。以下も両研究に基づき記載したものである。

※7 大井昌靖『黎明期の陸海軍における統合作戦』(『防衛学研究』第62号)が、おそらく唯一の実証的研究であると思われる。

※8 4月18日・19日付岩倉宛三条電報(『鹿児島征討電報録 五』公文録・明治10年・第165巻)

※9 4月19日付西郷宛黒田電報(『鹿児島征討電報録 五』公文録・明治10年・第165巻)

※10 4月21日付岩倉宛三条電報(『鹿児島征討電報録 五』公文録・明治10年・第165巻)

※11~12 高松宮家『熾仁親王日記 二』

※13 正面軍の山県参軍と衝背軍の黒田参軍の間で発生した、別働第四旅団の配属先をめぐる対立が有名。これは、黒田が隷下に置いていた同旅団について、山県の意を汲んだ鳥尾中将が勅命をちらつかせて正面軍に転入させようとしたが、黒田が「征討総督の宮は今般征討軍事の惣務を委託されたる事と相考え候ところ豈に図らんや天皇陛下より特任有りて出張の旅団を進退せらるるとは実に了解致しかねたり《征討総督宮は今回征討軍事の全てを委任されていると考えておりましたが、思いがけず(鳥尾は)「(自分には)天皇陛下からの特任がある」と主張して(総督宮を飛び越えて)旅団を運用しようとするとは、実に了解いたしかねます》」と京阪内閣へ厳重抗議したことで撤回に至ったもの。(4月13日付三条・大久保宛黒田書簡(『大久保利通文書 第八』))

※14 行在所布告第8号、同達第16号。(『法令全書 明治十年』)

======

【本稿における主な参考文献】

陸軍参謀本部『征西戦記稿』

多田好問『岩倉公実記』

内閣官報局『法令全書 明治十年』

松下芳男『明治軍制史論』

伊藤之雄『山県有朋 愚直な権力者の生涯』

猪飼隆明『西南戦争 戦争の大義と動員される民衆』

齋藤達志『西南戦争にみる日本陸軍統帥機関の成立過程とその苦悩』(『軍事史学』第52巻第3号「特集 西南戦争」)

大井昌靖『黎明期の陸海軍における統合作戦』(『防衛学研究』第62号)

長南政義『作戦分析 植木・荻迫・木留の戦い』(『歴史群像』2019年2月号)

大江洋代『明治期日本の陸軍』

*引用箇所については、原文のカナ、旧字、難読字を平易に改めた。

▼

絵もまた描いていきます……